復(fù)方骨肽注射液對(duì)脛骨骨折患者足踝功能及骨生長(zhǎng)因子的影響

張大偉

連云港市第二人民醫(yī)院骨外科,江蘇連云港 222100

脛骨平臺(tái)是人體負(fù)重的重要部位,一旦發(fā)生骨折,無(wú)論是簡(jiǎn)單型還是復(fù)雜型,均應(yīng)高度重視進(jìn)行積極治療。脛骨平臺(tái)骨折發(fā)病率較高,是骨折類型當(dāng)中臨床非常多見(jiàn)的一種,各年齡段均可發(fā)生,主要發(fā)生原因?yàn)橹苯印㈤g接暴力,如沖撞、重壓等,常發(fā)生于小腿外前側(cè)部位[1-2],其中復(fù)雜脛骨平臺(tái)骨折發(fā)病率較低,主要累及半月板、軟骨、韌帶等,雖然手術(shù)可以復(fù)位骨折,臨床治療方式以手術(shù)為主[3],伴隨影像、手術(shù)技術(shù)的不斷改進(jìn),通過(guò)切開(kāi)固定的方式基本上均可以恢復(fù)脛骨骨折的解剖構(gòu)造和性能,盡管通過(guò)手術(shù)治療可以改善患者臨床癥狀,但愈合較難,容易產(chǎn)生關(guān)節(jié)炎、感染等不良后果[4],術(shù)后仍會(huì)產(chǎn)生血液循環(huán)障礙等情況,對(duì)骨折愈合形成不利影響,因此減少術(shù)后并發(fā)癥是提升患者預(yù)后的關(guān)鍵所在,所以在手術(shù)治療基礎(chǔ)上,還應(yīng)為患者進(jìn)行藥物輔助治療[5]。臨床相關(guān)研究表明,復(fù)方骨肽對(duì)脛骨骨折患者具有一定治療效果,骨肽注射液成分以骨代謝活性肽為主,可以調(diào)節(jié)骨代謝,具有促進(jìn)骨細(xì)胞增殖的效果[6],為深度了解脛骨骨折患者使用復(fù)方骨肽注射液進(jìn)行治療的效果,該研究方便選取2018年8月—2020年1月該院收治的84例脛骨骨折患者使用復(fù)方骨肽注射液進(jìn)行治療,現(xiàn)報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

方便選取該院收治的84例脛骨骨折患者作為研究對(duì)象,按照隨機(jī)數(shù)字表將患者分成常規(guī)組(42例)與研究組(42例)。常規(guī)組男22例,女20例;年齡21~48歲,平均(36.38±5.25)歲;骨折類型:脛骨下段骨折、脛骨中段骨折、開(kāi)放性骨折、閉合性骨折例數(shù)分別為10例、11例、11例、10例。研究組男25例,女17例;年齡22~49歲,平均(37.22±4.10)歲;骨折類型:脛骨下段骨折、脛骨中段骨折、開(kāi)放性骨折、閉合性骨折、例數(shù)分別為12例、10例、9例、11例。兩組患者一般資料比較,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

納入標(biāo)準(zhǔn):無(wú)精神疾病史;家屬及患者均了解該研究,并簽訂同意協(xié)議書(shū);符合脛骨骨折診斷標(biāo)準(zhǔn);研究得到醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)批準(zhǔn)。排除標(biāo)準(zhǔn):不配合研究者;資料不完整者;合并關(guān)節(jié)功能異常、凝血障礙、惡性腫瘤者;妊娠期、哺乳期女性;合并多處骨折者。

1.2 方法

常規(guī)組:為患者使用碳酸鈣D3片(國(guó)藥準(zhǔn)字H1095 0029,規(guī)格:600 mg×30 s)進(jìn)行治療,口服,2次/d,1片/次,連續(xù)治療14 d。

研究組:為患者使用復(fù)方骨肽注射液(國(guó)藥準(zhǔn)字H20051952)進(jìn)行靜脈滴注治療,1次/d,30 mL/次與250 mL 0.9%氯化鈉注射液混合,連續(xù)治療14 d。

1.3 觀察指標(biāo)

觀察患者骨生長(zhǎng)因子、足踝功能、臨床指標(biāo)、術(shù)后并發(fā)癥情況。骨生長(zhǎng)因子包括骨形態(tài)發(fā)生蛋白、轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子-β、堿性成纖維細(xì)胞因子3個(gè)方面;足踝功能通過(guò)踝后足評(píng)分量表進(jìn)行評(píng)定,包括關(guān)節(jié)功能、步行情況等8個(gè)方面,總分100分,功能恢復(fù)理想為90~100分;功能良好為75~89分;功能一般為50~74分;功能較差為50分以下。臨床指標(biāo)包括骨折愈合時(shí)間、消腫時(shí)間、骨痂形成時(shí)間、術(shù)后疼痛度4個(gè)方面,其中術(shù)后疼痛度通過(guò)VAS量表進(jìn)行評(píng)定,分別為患者術(shù)后3、7、14 d疼痛情況進(jìn)行評(píng)定,分值為0~10分,0分代表無(wú)痛,10分最痛,分?jǐn)?shù)越高痛感越強(qiáng)。術(shù)后并發(fā)癥包括成角畸形、傷口感染、其他3個(gè)方面。

1.4 統(tǒng)計(jì)方法

采用SPSS 19.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,計(jì)量資料以(±s)表示,采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗(yàn),P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

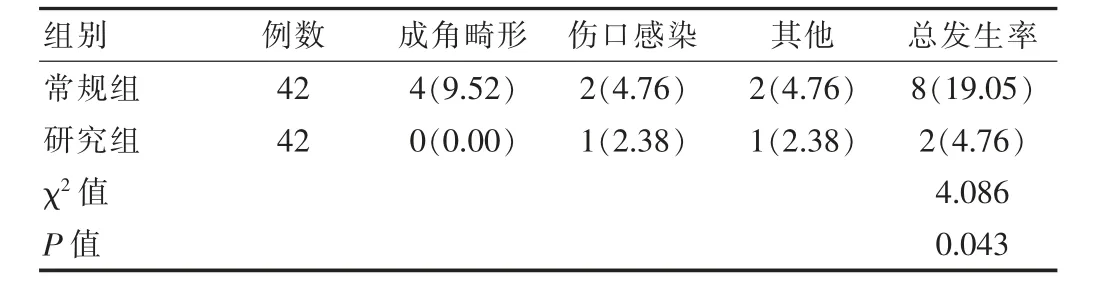

2.1 兩組患者并發(fā)癥發(fā)生率對(duì)比

研究組并發(fā)癥發(fā)生率低于常規(guī)組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表1。

表1 兩組患者并發(fā)癥發(fā)生率對(duì)比[n(%)]

2.2 兩組患者臨床指標(biāo)對(duì)比

研究組臨床指標(biāo)優(yōu)于常規(guī)組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表2。

表2 兩組患者臨床指標(biāo)對(duì)比(±s)

表2 兩組患者臨床指標(biāo)對(duì)比(±s)

組別骨折愈合時(shí)間(周)消腫時(shí)間(d)骨痂形成時(shí)間(d)術(shù)后常規(guī)組(n=42)研究組(n=42)t值P值23.21±0.52 18.00±0.52 15.14±1.95 10.45±1.61 45.45±6.63 33.03±4.50 5.33±3.65±45.913 12.049 10.045<0.001<0.001<0.001 11.1<0.0術(shù)后疼痛度(分)3 d 術(shù)后7 d 術(shù)后14 d 0.89 0.41 4.99±0.75 3.01±0.22 4.32±0.26 2.55±0.60 10 01 16.417<0.001 17.541<0.001

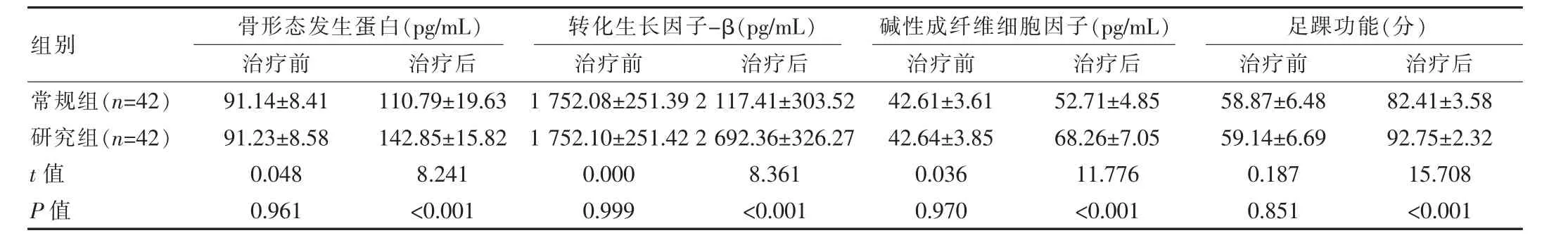

2.3 兩組患者骨生長(zhǎng)因子、足踝功能對(duì)比

研究組在骨生長(zhǎng)因子、足踝功能方面均優(yōu)于常規(guī)組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表3。

表3 骨生長(zhǎng)因子、足踝功能的比較(±s)

表3 骨生長(zhǎng)因子、足踝功能的比較(±s)

組別 骨形態(tài)發(fā)生蛋白(pg/mL)治療前 治療后轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子-β(pg/mL)治療前 治療后堿性成纖維細(xì)胞因子(pg/mL)治療前 治療后足踝功能(分)治療前 治療后常規(guī)組(n=42)研究組(n=42)t值P值91.14±8.41 91.23±8.58 110.79±19.63 142.85±15.82 1 752.08±251.39 1 752.10±251.42 2 117.41±303.52 2 692.36±326.27 42.61±3.61 42.64±3.85 52.71±4.85 68.26±7.05 58.87±6.48 59.14±6.69 82.41±3.58 92.75±2.32 0.048 0.961 8.241<0.001 0.000 0.999 8.361<0.001 0.036 0.970 11.776 15.708<0.001 0.187 0.851<0.001

3 討論

脛骨位于小腿前側(cè),在暴力作用下會(huì)產(chǎn)生骨折情況,脛骨骨折是骨科多發(fā)性疾病,常伴隨血管組織損傷,引發(fā)局部微環(huán)境紊亂,從而造成骨折愈合不理想情況[7]。脛骨骨折常用術(shù)式為切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定,患者骨折后常會(huì)出現(xiàn)疼痛腫脹、患肢縮短、患肢成角畸形等異常情況[8],因此臨床治療難度較大,盡管手術(shù)會(huì)為骨骼愈合與肢體功能恢復(fù)創(chuàng)造良好局部環(huán)境,但手術(shù)創(chuàng)傷會(huì)破壞骨折斷端血運(yùn),對(duì)局部腫脹的消退造成影響,也會(huì)阻礙骨骼生長(zhǎng),且具有較高致殘率,因此如何有效治療脛骨骨折一直是骨科的研究課題[9]。脛骨骨折的常見(jiàn)病因?yàn)橥饨绺吣芰勘┝Γ軅髸?huì)產(chǎn)生嚴(yán)重組織損傷情況,損傷滋養(yǎng)血管,對(duì)骨折端血運(yùn)造成影響[10]。脛骨骨折的治療以切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定治療為主,但術(shù)后骨折不愈合、愈合延遲發(fā)生率較高,不利于肢體功能恢復(fù)[11]。所以,利用藥物輔助治療,改善肢體能力成為臨床治療重點(diǎn)。

骨肽注射液是臨床常用骨生長(zhǎng)調(diào)節(jié)藥物,主要有效成分為骨生長(zhǎng)因子、微量元素,是一種多種骨代謝活性肽類物質(zhì)的復(fù)方制劑,具有調(diào)節(jié)骨代謝的作用,能夠調(diào)節(jié)鈣磷代謝,增加骨鈣沉積,防止骨質(zhì)疏松[12]。相關(guān)研究表明,骨肽注射液能夠促進(jìn)骨生長(zhǎng)因子合成,促進(jìn)間質(zhì)細(xì)胞轉(zhuǎn)化為骨細(xì)胞,另外,骨肽注射液可以改善骨折局部組織微循環(huán),對(duì)骨折組織的修復(fù)具有積極作用[13]。骨肽注射液的有效成分為活性肽,可以促進(jìn)骨代謝,復(fù)方骨肽注射液內(nèi)存在大量骨生長(zhǎng)因子,可以調(diào)節(jié)骨代謝水平,促進(jìn)骨細(xì)胞分化形成,且復(fù)方骨肽注射液可以改善骨折位置血液循環(huán),減少骨折后炎性反應(yīng),從而降低患者術(shù)后痛感[14]。另外,復(fù)方骨肽注射液含有無(wú)機(jī)鈣、磷、有機(jī)鈣、氨基酸、微量元素等,能夠促進(jìn)生長(zhǎng)激素細(xì)胞分泌生長(zhǎng)激素,可以促進(jìn)骨折部位愈合[15]。另外,骨肽注射液內(nèi)含有營(yíng)養(yǎng)因子能夠?yàn)楣钦壑車M織提供營(yíng)養(yǎng)與能量,從而改善血供情況,減少炎性反應(yīng),可以為骨折愈合創(chuàng)建良好的環(huán)境[16]。復(fù)方骨肽注射液是從健康動(dòng)物四肢骨和全蝎中提取出的有效活性骨多肽和全蝎多肽,可以參與骨鈣的吸收和釋放,促進(jìn)骨痂及新生血管的形成,且可以促進(jìn)內(nèi)源性鎮(zhèn)痛物質(zhì)發(fā)揮效用,可以加快腫脹位置周圍細(xì)胞循環(huán)代謝,達(dá)到消除腫脹的目的,臨床治療效果較理想,且復(fù)方骨肽具有調(diào)節(jié)骨代謝、促進(jìn)新骨形成的作用,同時(shí)可以促進(jìn)骨痂形成,縮短骨折愈合時(shí)間。

曾志琴等[17]研究發(fā)現(xiàn),骨肽注射液能夠改善骨折局部微循環(huán),促進(jìn)骨折組織修復(fù),其研究中顯示,患者經(jīng)骨肽注射液治療后,骨形態(tài)發(fā)生蛋白、轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子-β、堿性成纖維細(xì)胞因子指標(biāo)均得到改善,治療后分別為 (136.74±15.71)pg/mL、(2 691.25±325.16)pg/mL、(68.15±6.94)pg/mL。該文研究結(jié)果顯示,患者經(jīng)過(guò)該藥物輔助治療后,骨生長(zhǎng)因子和足踝功能均得到改善,研究組骨形態(tài)發(fā)生蛋白、轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子-β、堿性成纖維細(xì)胞因子指標(biāo)治療后分別為 (142.85±15.82)pg/mL、(2 692.36±326.27)pg/mL、(68.26±7.05)pg/mL,與曾志琴等研究結(jié)果相符。另有研究表示,骨肽注射液能夠促進(jìn)骨痂產(chǎn)生,促進(jìn)骨折功能恢復(fù)。趙海鷹[18]研究發(fā)現(xiàn),骨肽注射液可加快骨折愈合速度,且安全性較高,在其研究結(jié)果中,患者的消腫時(shí)間、骨痂形成時(shí)間、愈合時(shí)間分別為(10.56±1.72)、(33.15±4.61)、(101.45±12.65)d。該文研究中,患者經(jīng)復(fù)發(fā)骨肽注射液治療后,消腫時(shí)間、骨痂形成時(shí)間、愈合時(shí)間分別為(10.45±1.61)d、(33.03±4.50)d、(18.00±0.52)周,與趙海鷹等研究結(jié)果相符。從該文研究結(jié)果可知,患者經(jīng)復(fù)方骨肽注射液治療后,臨床指標(biāo)均得到改善,且并發(fā)癥少,安全性高,其治療效果值得肯定。

綜上所述,脛骨骨折患者使用復(fù)方骨肽注射液治療后,臨床指標(biāo)得到明顯改善,且安全性較高,足踝功能恢復(fù)較佳,骨生長(zhǎng)因子水平得到提升,值得臨床大力推廣。

- 中外醫(yī)療的其它文章

- 尿干化學(xué)分析法、尿沉渣分析儀、尿沉渣人工鏡檢聯(lián)合檢測(cè)在泌尿系統(tǒng)疾病診斷中的應(yīng)用

- 全血CRP聯(lián)合血常規(guī)檢驗(yàn)在兒科細(xì)菌性感染類疾病中的應(yīng)用價(jià)值及準(zhǔn)確性分析

- 磁共振彌散加權(quán)(DWI)結(jié)合ADC圖對(duì)早期腦梗死與短暫性腦缺血發(fā)作(TIA)鑒別的臨床應(yīng)用研究

- 25例肺肉瘤樣癌臨床特點(diǎn)與影像學(xué)分析

- 探究盆腔良性多囊性病變行CT與CT聯(lián)合MRI臨床意義

- 產(chǎn)前超聲檢查與MRI檢查對(duì)胎盤植入的診斷價(jià)值分析