加速車道幾何參數對合流區交通狀況的影響分析*

張 鑫,張衛華,宋軍軍,郭永樂

(1.合肥工業大學 汽車與交通工程學院,安徽 合肥 230009;2.合肥市重點工程建設管理局,安徽 合肥 230001;3.安徽省交通控股集團有限公司,安徽 合肥 230088)

0 引言

合流區因位置特殊交通狀況比較復雜,車流運行不穩定、易發生交通沖突,嚴重時甚至引發交通事故,影響車輛運行安全,產生交通“瓶頸”,降低合流區通行效率。

目前,針對合流區交通安全和通行效率,部分學者開展研究:溫惠英等[1]建立沖突概率與沖突嚴重性的融合模型,以評估合流區交通安全性;Wang等[2]建立多級泊松對數正態分布事故模型,以實時預測事故風險;魏中華等[3]基于實測數據分析合流區匯入角對通行能力的影響;薛行健等[4]發現車道平衡設計有利于提升匝道合流區通行能力;Dabbour等[5]建立1種考慮駕駛員實際行為和車輛加速能力的加速車道長度確定方法;李宗平等[6]結合合流區交通流breakdown發生概率,構建加速車道長度計算模型;李霞等[7]構建考慮車輛安全合流的加速車道長度計算模型,以此確定加速車道安全長度;羅京等[8]結合交通仿真和服務水平,得出快速路合流區加速車道最小長度推薦值;唐宗鑫等[9]構建1種基于可靠度概率方法的加速車道長度計算模型,確定的加速車道長度更接近車輛實際運行特性;李文權等[10]建立了1種平行式加速車道長度計算方法,該方法考慮期望初始速度和主線交通水平等因素。

但目前關于加速車道幾何參數的研究存在一定局限性,現有研究以加速車道長度為主要對象,缺乏加速車道寬度因素影響研究,沒有綜合考慮加速車道長度和寬度對合流區交通狀況的影響。因此,本文基于交通狀況綜合評價指標,設計合理的實驗方案并構建有效實驗平臺,結合控制變量法和仿真實驗,分析加速車道長度、寬度對合流區交通狀況的影響。

1 實驗方案設計

1.1 道路交通參數及實驗方案

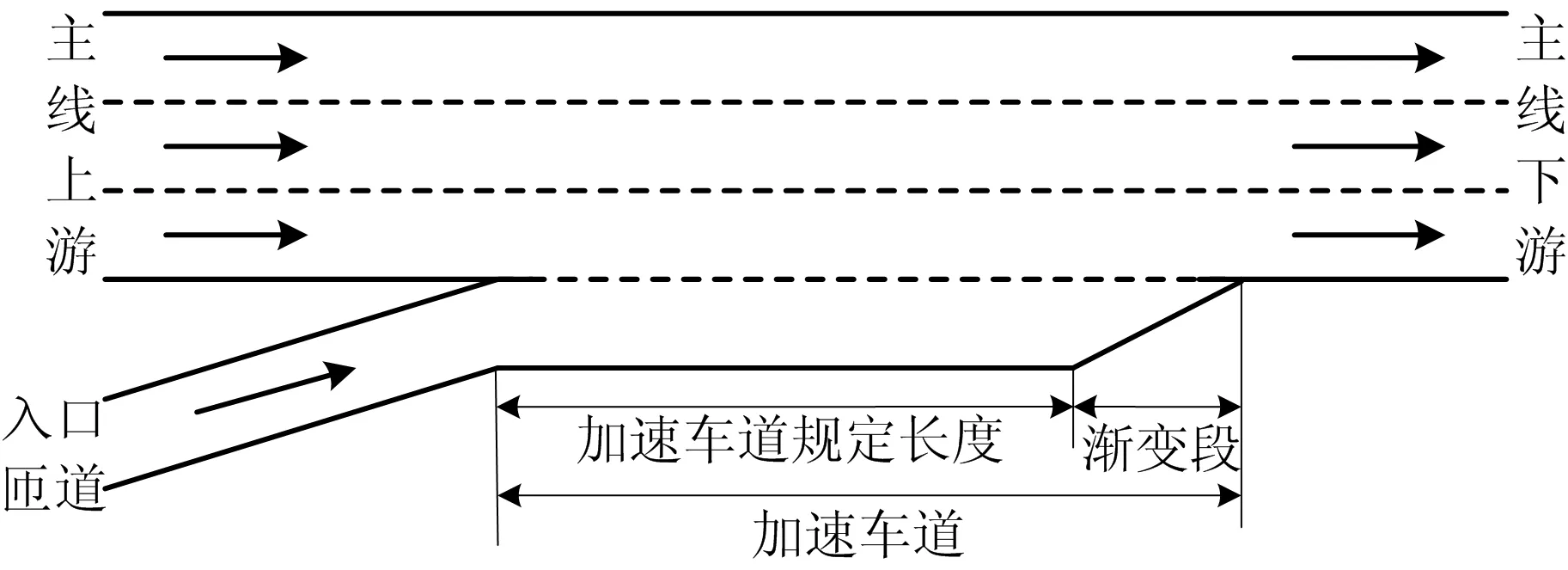

為便于分析,根據《城市快速路設計規程》(CJJ 129—2009)[11]選取平行式1車道的加速車道為對象,如圖1所示。其中合流區主線為單向3車道,入口匝道為1車道,且車道寬度均設置為3.5 m,而加速車道車道長度l和寬度w是待研究的2個幾何參數,且l以60,260 m為上下限,20 m為間隔,設置11種取值水平,w以2.5,4 m為上下限,0.3 m為間隔,設置6種取值水平。此外,車輛組成主要為小汽車。

圖1 平行式加速車道幾何構成Fig.1 Geometric composition of parallel acceleration lane

交通參數主要包括設計速度和服務交通量。由文獻[12]可知,合流區主線速度v主選取60,80 km/h,入口匝道速度v匝道保持40 km/h不變;對于服務交通量,結合實際道路交通流狀況及規范要求,主線交通量q主選取1 800,5 400 pcu/h為上下限,400 pcu/h為間隔,設置10種取值水平,入口匝道交通量q匝道保持800 pcu/h不變。

本文主要目的是綜合分析加速車道長度和寬度對快速路合流區交通狀況的影響,結合上述參數分析,確定實驗方案及對應參數值,見表1。實驗共需開展1 320次。

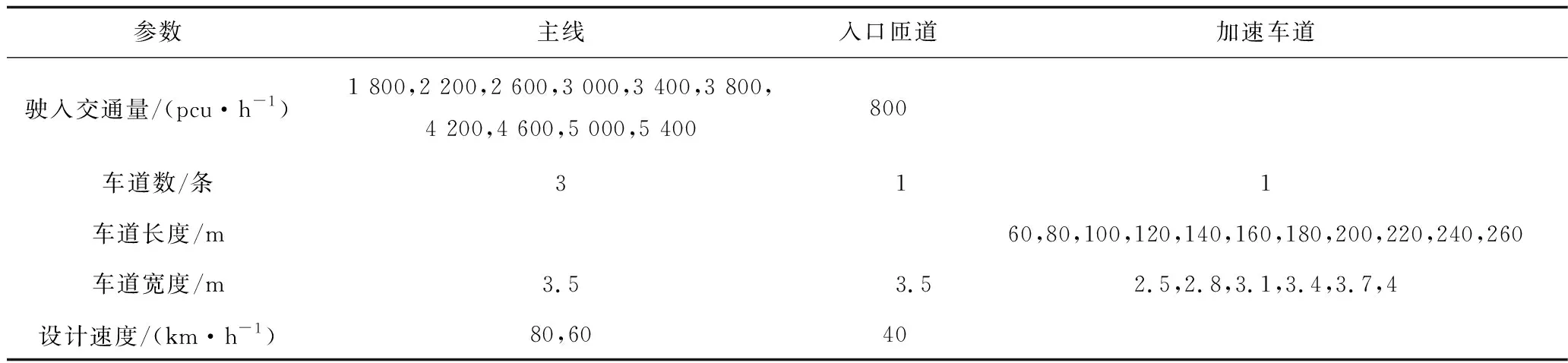

表1 實驗方案及參數Table 1 Experimental scheme and parameters

1.2 綜合評價指標確定

通行效率Etra為合流區下游駛出交通量qout與總駛入交通量q的比值,體現合流區實際通行效果,在一定程度上改善通行能力因條件過于理想化而難以真實反映道路實際通行狀況的不足,且該值越大,表明合流區通行效果越好。結合文獻[13]可知,交通沖突率fTC為在長度l、交通量q的合流區內,有效時間內發生的交通沖突數FTC,在一定程度改善交通事故因隨機性和不可預測性而短時間內無法大量獲取的不足,且該值越大,表明合流區交通安全性越低。

為綜合考慮合流區交通安全和通行效率,結合文獻[14]定義通行效率與交通沖突率的差值為效率-沖突率差Dvalue,以其作為綜合評價指標,如式(1)所示:

(1)

Dvalue僅為Etra與fTC的數值差,反映合流區綜合交通狀況。Dvalue越大,合流區通行效率越大且交通安全性越高,合流區整體交通狀況越好;反之,合流區通行效率越小且交通安全性越低,合流區整體交通狀況越差。

1.3 實驗平臺構建

VISSIM包含跟弛和換道2種微觀駕駛模型,可較好地模擬真實的駕駛環境,且輸出的評價文件可用于評價交通流內部運行特征。SSAM主要依賴Time To Collision(簡稱TTC)和Post Encroachment Time(簡稱PET)2個指標從沖突軌跡特征文件中提取交通沖突數。2者可共同用于分析合流區交通狀況。

駕駛行為主要包括跟弛與換道,其中跟弛包括自由行駛、跟弛以及緊急剎車3種狀態,換道受同車道前車以及相鄰車道車輛制約,主要依賴換道間隙。結合文獻[15]確定駕駛行為參數的校正值,對于SSAM中的參數TTC和PET,可結合已有文獻[16-17]依次確定為1.5,5.0 s,其它參數選用默認值,道路交通參數直接依據表1進行標定,此處不展開詳細敘述。

2 加速車道幾何參數對合流區的影響分析

2.1 實驗平臺有效性分析

為使結果更具合理性,需先驗證實驗平臺的有效性。首先,結合文獻[18]選用速度偏差E和交通沖突相關系數r2個指標,其中僅當E<0.05且r>0.8時,實驗平臺有效,數學表達如式(2)~(3)所示,其次以合肥快速路為研究對象,采集不同實際場景交通數據標定實驗平臺并開展實驗,同時為降低實驗誤差,每種場景均開展3次,取平均值作為最終分析數據。提取各場景下斷面速度和交通沖突數實際值與仿真值,計算出E和r,最后從最大/小偏差(Emax/Emin)、平均/標準偏差(Eaverage/Estandard)以及r5個方面展開分析,E表達式如式(2)所示:

(2)

式中:νsim表示仿真斷面速度,km/h;νact表示實際斷面速度,km/h。

r如式(3)所示:

(3)

計算可得Emax=4.782%,Emin=0.863%,Eaverage=2.394%,Estandard=4.782%,均小于5%且r=88.905%>80%,結果符合要求,驗證實驗平臺有效性。

2.2 加速車道幾何參數對合流區影響分析

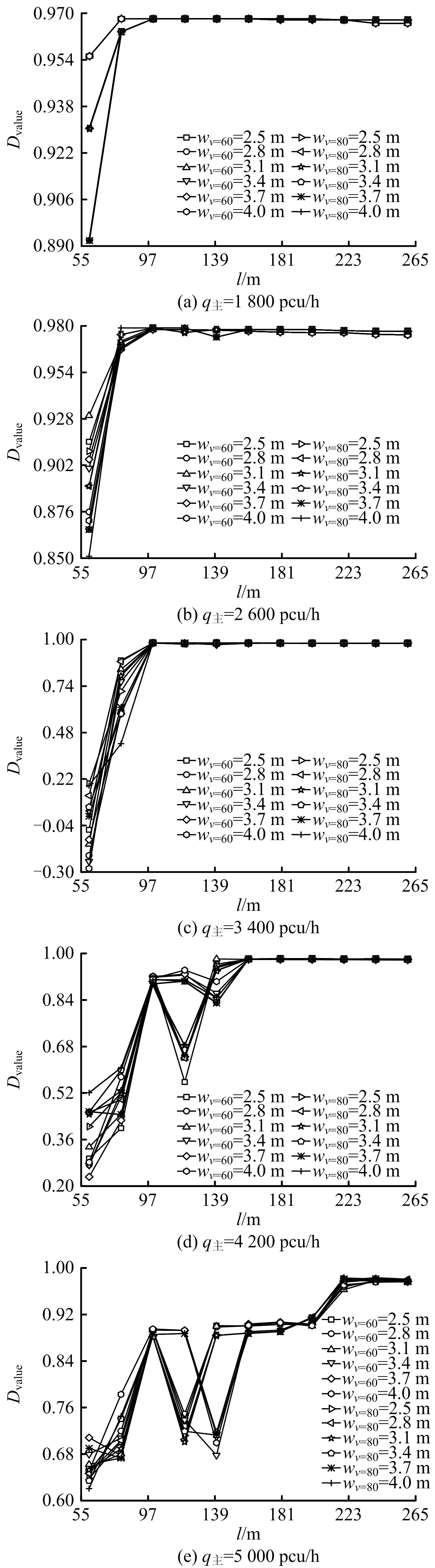

實驗過程中統計對應實驗數據,采用控制變量法依次分析v主為60,80 km/h時加速車道長度l和寬度w對合流區交通狀況的影響。以Dvalue作為分析指標,選取1 800,2 600,3 400,4 200,5 000 pcu/h 5種主線交通流,得到2種v主下Dvalue隨加速車道長度l、寬度w的變化而變化,如圖2~3所示。

1)車道長度l對合流區的影響

①由圖2可知,對于v主=60 km/h,當q主=1 800 pcu/h時,當l由60 m增大至160 m,Dvalue先逐步增大后保持不變;當l由160 m增大至260 m,Dvalue出現略微減小,表明當q主較小時,適當地增大加速車道長度有利于改善合流區交通狀況;在2 600 ≤q主≤3 400 pcu/h時,當l由60 m增大至100 m,Dvalue均逐漸增大,當l由100 m增大至260 m,Dvalue均基本保持不變,表明當q主進一步增大時,所需l會增大,同時合流區交通狀況變好,且在l不低于100 m時,合流區交通狀況基本處于最好程度。

圖2 Dvalue隨l的變化Fig.2 Change of Dvalue with l

②對于v主=80 km/h,在q主≤3 400 pcu/h時,無論w取何值,當l由60 m增大至100 m,Dvalue均先逐步增大后保持不變,表明無論q主較低或較高時,適當增大l將改善合流區交通狀況。

③對于2種v主,當q主=4 200 pcu/h,w≤3.1 m時,Dvalue在l=120 m時降至最低,當3.4 ≤w≤4.0 m,Dvalue在l=140 m時降至最低,而在l=160 m后達到最大值且保持不變,表明當q主繼續增大,l也繼續增大且當l達到160 m時,合流區交通狀況基本處于相對最優程度。當q主=5 000 pcu/h,w≤3.1 m時,Dvalue在l=120 m時降至最低,當3.4 ≤w≤4.0 m,Dvalue在l=140 m時降至最低,而在l=220 m后達到最大值且保持不變,表明當q主繼續增大,l也繼續增大,且l達到220 m時合流區交通狀況基本處于相對最好程度。

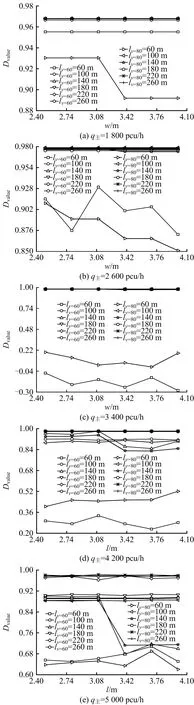

2)w對合流區的影響

①由圖3可知,在v主=60 km/h,q主=1 800 pcu/h時,無論l取何值,Dvalue隨w增大保持不變,表明當q主較小時,w對合流區交通狀況幾乎無影響;當q主=2 600 pcu/h,l=60 m時,Dvalue隨w的增大呈先減小后增大再減小的變化趨勢,且在w=3.1 m處Dvalue達到最大,當l>60 m后,Dvalue隨w增大保持不變,表明當q主略微增大時,增大w至3.1 m有利于改善合流區交通狀況;在q主=3 400 pcu/h,當l=60 m時,Dvalue隨w增大略有降低,當l>60 m時,Dvalue隨w增大保持較大值不變,表明當q主繼續增大時,適當增大l后,w對合流區交通狀況的影響較小;在q主=4 200 pcu/h,當l=60 m時,Dvalue隨w的增大波動較大,當l=140 m且w>3.1 m時,Dvalue隨w增大而減小,表明進一步增大q主時,l增大至140 m且w增大至3.1 m,合流區交通狀況達到最好;在q主=5 000 pcu/h,l=60 m時,Dvalue隨w增大呈先減小后增大再減小的變化趨勢,當l=140 m且w>3.1 m時,Dvalue隨w增大而減小,表明當l增大至140 m且w增大至3.1 m后,增大q主,合流區交通狀況仍處于最優狀態。

圖3 Dvalue隨w的變化Fig.3 Change of Dvalue with w

②對于v主=80 km/h,當q主=1 800 pcu/h,僅當l=60 m且w>3.1 m時,Dvalue隨w的增大而減小,其余均保持不變,表明在q主較小時,過度增大w將使合流區交通狀況變差;在q主=2 600 pcu/h,l=60 m時,Dvalue隨w增大逐漸減小,當l>60 m時,Dvalue隨w增大保持不變,表明當q主略微增大,適當增大l,w對合流區交通狀況幾乎無影響;當q主=3 400 pcu/h,l=60 m時,Dvalue隨w的增大逐漸減小,當l>60 m時,Dvalue隨w增大保持較大值不變,表明在q主繼續增大時,適當增大l,w對合流區交通狀況影響較小;當q主=4 200 pcu/h,l=60 m時,Dvalue隨w增大頻繁變化,當l=140 m,w>3.1 m時,Dvalue隨w的增大而減小,表明進一步增大q主,并增大l至140 m,w增大至3.1 m,合流區交通狀況達到最優;當q主=5 000 pcu/h,l=60 m時,Dvalue隨w的增大呈先減小后增大再減小的變化趨勢,當l=140 m,w>3.1 m時,Dvalue隨w的增大而減小,表明當l增大至140 m,w增大至3.1 m后,增大q主,合流區交通狀況仍處于最優狀態。

3 結論

1)基于交通狀況綜合指標及仿真技術,分析加速車道幾何參數對合流區交通狀況的影響。

2)針對v主為60,80 km/h 2種情形,隨主線交通量的變化,加速車道長度l對合流區的影響相對較大,而加速車道寬度w對合流區的影響相對較小。 適當增加加速車道長度有利于改善合流區交通狀況。