河套平原近15年的氣候變化與湖泊變化

——以烏梁素海為例

喬驛媛

(內蒙古自治區東烏珠穆沁旗氣象局,內蒙古 錫林郭勒 026300)

在21世紀人們已越來越重視環境的可持續發展,人與環境的關系已經逐漸成為科學研究的重點。河套平原地處內蒙古自治區的西北部,其濕地生態系統屬于典型的干旱——半干旱區濕地生態系統,對環境和氣候比較敏感且生態環境脆弱,一旦破壞將很難恢復。因而深入研究并加強對這些地方的濕地保護,對保護干旱地區水資源及其生態多樣性和穩定性都具有非常重要的意義。

烏梁素海作為河套平原最大的淡水湖泊,近年來污染越來越嚴重,水體富營養化、水體礦物化等問題影響著河套地區的淡水資源。濕地的破壞與退化使生態問題越來越嚴重,同時使得生態環境自身的調節功能喪失。希望可以通過對烏梁素海的污染及湖泊面積變化情況的研究對河套地區淡水湖泊環境以及周圍生態環境的改善提供幫助。

1.研究區概況

1.1 河套平原自然環境概況

河套平原(40o8′~41o17′N,106o17′~109o11′E)地處內蒙古自治區西北部。一般而言我們所說的河套地區通常指黃河“幾”字彎及其周邊區域,大約以賀蘭山為最西、以呂梁山為最東、以陰山為最北、以長城為最南的這部分地區,其中包括了鄂爾多斯高原、寧夏平原(銀川平原)以及部分黃土高原。

河套平原西起巴彥淖爾市磴口縣東至烏拉特前旗烏梁素海,東西約180公里長,南北約60公里寬,總面積約為2.08萬平方公里,平均海拔1000米左右。由于地勢原因,黃河在進入河套后,由于賀蘭山的高地勢向東北流,到陰山后轉向東流,一路向東流到呂梁山脈再折向南流,最后形成現在像“幾”字形狀的河道,河套也由此得名——被黃河套住的地區。由于地勢西高東低,河套地區的濕地大多都分布在東部,比如由于黃河改道形成的烏梁素海。

烏梁素海(40°47′~ 41°03′N , 108°43′~ 108°57′E)位于巴彥淖爾市烏拉特前旗境內,處于河套平原最東端,是全球同緯度最大的湖泊,也是中國第八大淡水湖泊。本文主要以烏梁素海為例對河套平原的湖泊進行分析。

河套平原深處內陸,屬于典型的溫帶大陸性氣候,冬天寒冷干燥,夏天炎熱濕潤,是典型的農業區。因引黃河水進行農業灌溉而聞名,于是常常被稱為河套灌區,是全國涉及灌溉面積最大的灌區。

2.數據來源、處理及分析方法

2.1 數據來源及處理

本文選取的是1996年到2010的氣象數據,主要數據包括年平均氣溫、年平均降水量、年平均蒸發量等數據,由折線圖清晰的表現出進行對比,從而發現近15年氣候的變化趨勢。

同時本文選取了Landsat7 ETM 1996年8月7日、Landsat7 ETM 2001年11月27日和 Landsat4-5 ETM 2010年9月8日的遙感影像,影像資料分辨率為30m。

首先對遙感圖像進行波段融合,并進行遙感圖像預處理,然后選擇4、3、2波段進行標準假彩色合成,選取訓練樣本對影像進行重采樣。因為圖像處理是為了分析烏梁素海的湖泊面積和明水面積變化,所以僅分為暗水面與明水面兩類。借助envi4.7軟件中的監督分類工具,使用最大比分類器對烏梁素海三期遙感影像做了分類,同時參照谷歌地球圖像,對分類結果做了后處理,修改錯分與漏分斑塊,進行聚類處理去除掉小斑塊,得到最終圖像。

2.2 主要利用的分析方法

2.2.1 氣象傾向率

表示某個氣象要素在一定時間范圍內的趨勢變化特征。

a1為某個氣象要素在研究時段內的氣象傾向率;a0為氣象要素研究期初數據數據;t為研究時段長。

2.2.2 單一土地利用動態度

表示某一地區在某一時段內某一土地利用類型的數量變化情況,即研究區域內土地利用變化的速度。

K為研究時段內某一土地利用類型動態度;aU、Ub分別為研究期初和研究期末某一土地利用類型的數量;T為研究時段長。

3.近十五年來河套平原的湖泊變化

3.1 近十五年來河套平原的湖泊面積變化

在歷史上,黃河經過河套平原由于地勢變化發生了多次改道,河套平原上的湖泊大多由此產生。本文對河套平原地區湖泊變化的研究以烏梁素海為例。

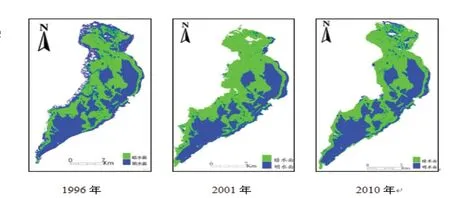

本文將烏梁素海的湖泊面積分為明水面積、蘆葦區面積以及沼澤區面積三個部分。由圖1可以看出烏梁素海的湖泊面積從1996年開始不斷增加,但明水面積呈明顯的降低然后增加趨勢;蘆葦區面積呈波動增加趨勢;沼澤區呈現先增加后減少趨勢。結合圖1的烏梁素海明水面積變化情況以及圖2解譯出的遙感圖像可以清晰直觀地看出:從1996年到2001年烏梁素海的明水面積減少是由于湖泊表面被水中植被以及海藻等覆蓋;而從2001年開始明水面積呈增加趨勢,2010年相比較2001年烏梁素海的明水面積有小幅度增加,期間從2001年到2002年烏梁素海明水面積發生了驟增情況。

圖1 1996年-2010年烏梁素海明水面積、沼澤區面積、蘆葦區面積(km2)變化

圖2 烏梁素海1996年、2001年、2010年湖泊面積

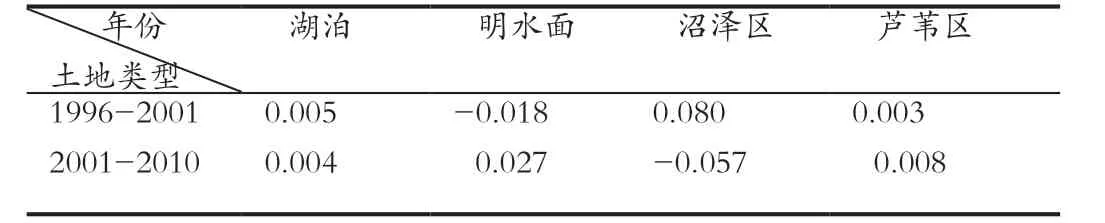

經過計算得到烏梁素海各種土地類型的單一土地利用動態度,由表1可以看出烏梁素海湖泊的單一土地利用動態度在兩個時間段都為正數,湖泊面積1996年到2010年呈增加趨勢;明水面的單一土地利用動態度在兩個時間段由負數變為正數,明水面面積從1996年到2001年呈減少趨勢,從2001年道2010年呈增加趨勢;沼澤區的單一土地利用動態度在兩個時間段由正數變為負數,沼澤區面積從1996年到2001年呈增加趨勢,從2001年到2010年呈減少趨勢;蘆葦區的單一土地利用動態度在兩個時間段都為正數,蘆葦區面積從1996年到2010年呈增加趨勢。

表1 烏梁素海單一土地利用動態度

4.河套地區湖泊面積變化原因分析

4.1 自然因素

4.1.1 氣候因素分析

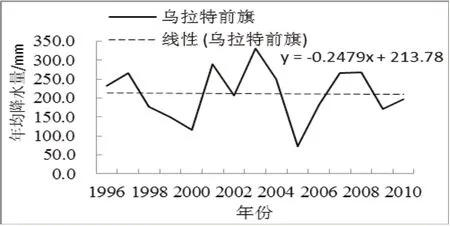

圖2中烏拉特前旗在1996年到2010年的年平均氣溫的氣象傾斜率為y = 0.0502x + 8.6792,可以看出烏拉特前旗氣溫呈上升趨勢。圖3中烏拉特前旗十五年的年平均降水量的氣象傾斜率為y = -0.2479x + 213.78,可以看出在十五年間的年均降水量呈明顯減少趨勢,在2001年到2002年發生大幅度的波動增加趨勢。圖4中烏拉特前旗十五年的年平均蒸發量氣象傾斜率為y = -16.309x + 2489.8,可以看出烏拉特前旗年平均蒸發量總體呈降低趨勢,但從1996年到2001年,其年平均蒸發量呈波動上升趨勢,而從2001年到2010年,其年平均日蒸發量呈下降趨勢。

圖3 烏拉特前旗1996年-2010年年平均氣溫(℃)

圖4 烏拉特前旗1996年-2010年年平均降水量(mm)

圖5 烏拉特前旗1996年-2010年年平均蒸發量(mm)

降水是湖泊重要的水源補給,可以說氣候是影響湖泊的重要因素。前面根據較短年份的氣象數據分析出近些年烏拉特前旗的溫度呈上升趨勢,而相對濕度及降水量呈波動下降,同時烏拉特前旗地區蒸發量從1996年到2001年呈波動上升趨勢,而從2001年到2010年呈下降趨勢。這就使烏梁素海從1996年到2001年湖泊蒸發量增加且降水補給減少,湖泊水量減少,湖泊明水面積減少。而從2001年到2002年,烏拉特前旗地區年平均降水量發生大幅度的驟增情況,同時年平均蒸發量減少,使得烏梁素海從2001年到2002年湖泊蒸發量減少且降水補給增加,湖泊水量增加,湖泊明水面積增加。從2003年到2010年,烏梁素海明水面積增加,主要是由于黃河對烏梁素海的入湖水量增加,氣候因素影響較小。

4.1.2 其他自然原因分析

另外,由于烏梁素海以山區洪水和黃河河水為主要水源,水中含沙量大,加之水生植物的腐爛堆積,導致湖泊沉積迅速抬升,湖泊越來越淺。由于湖底的快速抬升,湖泊變淺,在相同來水情況下,湖泊面積擴大。但是從20世紀90年代中期開始,黃河對烏梁素海的入湖水量減少幅度變大,加之湖泊蒸發量有所增加,由此導致湖泊明水面積減少。

4.2 人為因素

從1996年到2001年烏梁素海湖區面積增加,明水面積的大幅度減少,除氣候因素外,還由于水體富營養化嚴重,各種水生植物遮蓋湖泊明水面積,同時沼澤面積及蘆葦面積增加,這就造成烏梁素海湖泊面積增加。而從2001年到2010年水體仍然污染嚴重,蘆葦區面積依然在不斷增加,同時由于黃河入湖水量增加,使得烏梁素海湖泊面積增加。從2003年開始的引水工程,使湖泊環境有所好轉。2003年地方部門對烏梁素海 “引黃入海”工程引黃河水5100 ×104m3。該工程的實施,增加了烏梁素海的入湖水量,水環境狀況有所改觀,濕地和湖泊功能在一定程度上得到恢復。

結論

(1)河套平原烏拉特前旗的氣溫在近十五年來總體呈上升的趨勢;降水量雖在波動變化之中,但仍能看出處于減少狀態;蒸發量呈減少趨勢。

(2)在河套平原這樣的氣候背景下,烏梁素海湖泊面積總體呈現增加的趨勢。從1996年到2001年,烏梁素海被水生植物以及蘆葦大范圍覆蓋明水面積減少,但蘆葦區面積和沼澤區面積增加,使烏梁素海湖泊面積增加。2001年到2002年,由于降水量增加,湖泊明水面積增加,同時蘆葦區面積增加,湖泊面積增加。從2003年到2010年 ,“引黃入海”工程的實施,使得烏梁素海凈入湖水量的增加,湖泊明水面積增加,同時蘆葦區面積增加,湖泊面積增加。

(3)雖然在人為干預下烏梁素海濕地環境有了一定改善,但仍難以恢復其功能和景觀,而先污染后治理的途徑也有悖于自然發展規律,因此,只有人類與濕地環境和諧相處,在環境承載范圍之內有效使用濕地資源,才能保證濕地環境得以持續發展和永續利用。