中醫藥健康產業經營績效提升研究

張文龍 梁文珠 余錦龍

摘要:中醫藥健康產業要實現高質量發展,提高企業的經營績效是重要的環節。文章通過數據包絡分析方法和全要素生產率指數模型,對16家中醫藥健康產業上市企業2012—2020年的經營績效予以測度與分析。研究結果發現:中醫藥健康產業上市企業經營績效整體水平相對較高;中醫藥健康產業上市企業經營績效年度間有波動,且大體呈現出輕微下降的態勢;技術進步是中醫藥健康產業上市企業經營績效的主要動力,但技術效率的提升還不夠充分。并據此提出建議:加強中醫藥健康產業的成本控制,提高企業經營管理效率;加大投入,擴大規模,充分釋放規模經濟效應;實現產業數字化,提升中醫藥健康產業技術進步與技術效率。

關鍵詞:高質量發展;中醫藥健康產業;經營績效;數據包絡分析;曼奎斯特全要素生產率指數

中圖分類號:F224;R2-03;G301? ?文獻標志碼:A? ?文章編號:1001-862X(2021)05-0071-007

黨的十九大報告指出:我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。黨的十九屆五中全會最新提出要以推動高質量發展為主題,促進我國經濟社會的全面發展。[1]經濟社會進入高質量發展階段,中國中醫藥健康產業的發展亦由數量型的快速增長向高質量的發展轉型。

以高質量的中醫藥產品和中醫藥服務的供給來滿足人們對生命安全和身體健康的需求以及對美好生活的需求,是中醫藥健康產業高質量發展的重要使命,也是提高中醫藥企業經營績效的法寶。

目前涉及中醫藥健康產業上市企業經營績效相關領域的研究文獻相對稀缺。沈嬋珠(2014)[2]通過構建包含13個指標的評估體系,運用主成分分析法對19家中藥老字號上市企業2012年的經營績效進行綜合排名;吳利明(2018)[3]運用因子分析法對71家中醫藥上市企業2017年的經營績效進行綜合排名,發現整體綜合績效的表現并不佳;肖勁龍等(2015)[4]選用DEA方法對25家中醫藥上市企業2013年的經營績效進行評估,結果只有7家上市企業被判定為DEA有效,中醫藥上市企業整體效率也是有待提高;夏永紅(2018)[5]選用DEA方法的CCR和BCC模型對55家中醫藥上市企業2015年的經營績效進行評估,結果有44家上市企業被判定為DEA無效,占據80%。因此,總體來看,目前的研究大多為單一年度的靜態研究,而涉及跨期的動態研究尚顯不夠。

本文選用DEA方法來測度與評估我國中醫藥健康產業上市企業經營績效的靜態效率,同時選用全要素生產率指數模型對其跨期動態效率進行測度與評估,以期全面診斷其經營績效的狀況,發掘其發展的優勢,尤其要揭示其結構性短板及其影響因素,為政府相關部門和企業經營者促進中醫藥健康產業高質量發展提供參考。

一、研究設計

(一)測度指標與數據來源

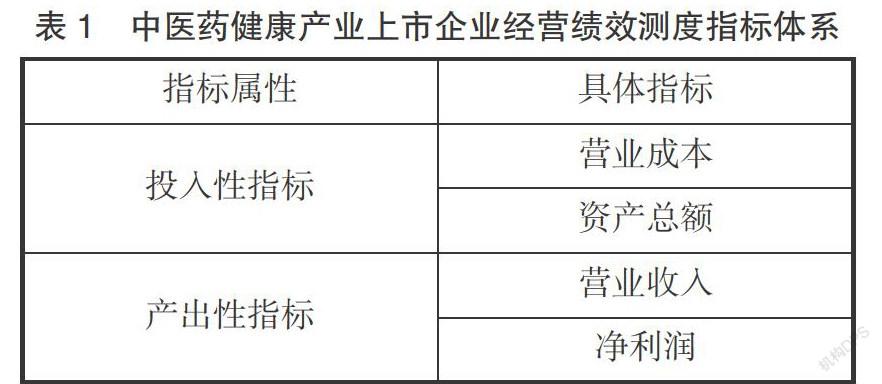

要對企業經營績效進行評估,就必將涉及企業的投入和產出的問題。根據測度指標的可得性、恰當性與科學性以及所選擇的數據包絡分析方法DEA的特點,在參考其他學者相關研究的基礎上[6-11],本文選取企業的營業成本和資產總額作為評估企業經營績效的投入性指標,同時選取企業的營業收入和凈利潤作為產出性指標(見表1)。

目前我國中醫藥健康產業上市企業有100余家,通過巨潮資訊網進行數據搜索,剔除財務狀況出現問題的異常股票,再剔除中醫藥代表性不足的企業,最后選取云南白藥、華潤三九、江中制藥、同仁堂、片仔癀、白云山、天士力、中恒集團、桂林三金、以嶺藥業、紅日藥業、香雪制藥、中新藥業、九芝堂、葵花藥業、珍寶島等16家具有代表性的中醫藥健康產業上市企業作為本文的研究樣本,通過巨潮資訊網獲取這16家上市企業的財務報表,選取2012—2020年相關投入產出指標的原始數據作為本研究的數據來源。

(二)模型構建

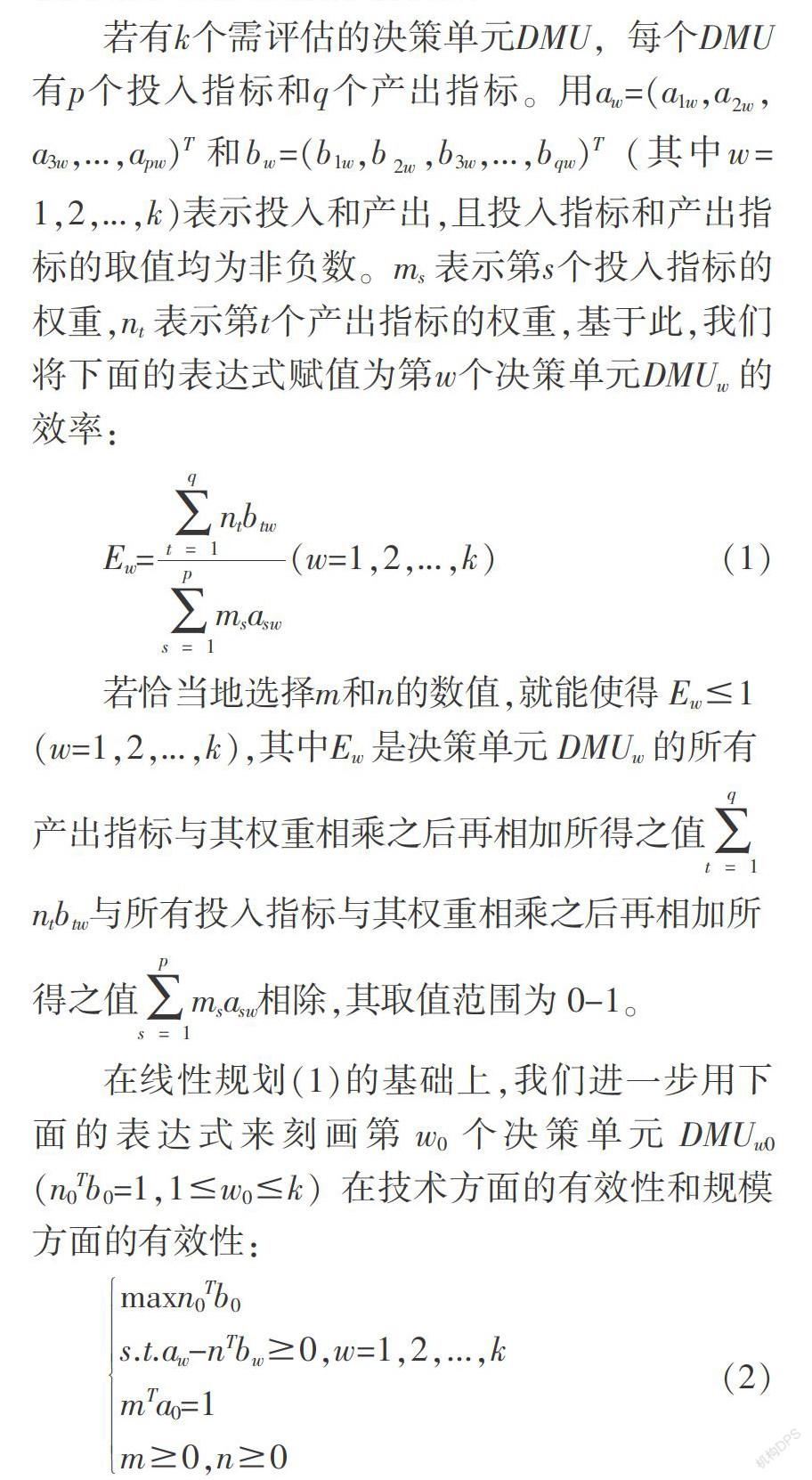

1.靜態效率測度

DEA是Data Envelopment Analysis的簡稱,意為“數據包絡分析”,是一種嶄新的靜態效率評估方法,由美國人A.Charnes和W.W.Cooper等人[12-14]首先提出。這種評估方法無須事先假設生產函數的具體形式,亦無須設置各測度指標的權重,僅僅使用數學規劃模型就可以比較決策單元(Decision Making Units,DMU)之間的相對效率,同時還能夠評估決策單元的規模有效性和技術有效性,在多投入和多產出的復雜系統的效率評估應用中有較好的相對優勢。

線性規劃(2)就是DEA-CCR模型,其中的C、C和R分別是三個學者Charnes、Cooper和Rhodes姓氏的首字母。DEA-CCR模型的內涵是:在所有決策單元的產出性指標加權之和與投入性指標加權之和的比值小于1的前提下,若某個決策單元的所有投入性指標的加權之和為1,求取該決策單元DMUw0的產出性指標加權之和的最大值。對于任何一個決策單元DMU來說,若其效率值Ew達到1(也就是100%),則該DMU被稱為是DEA有效的。

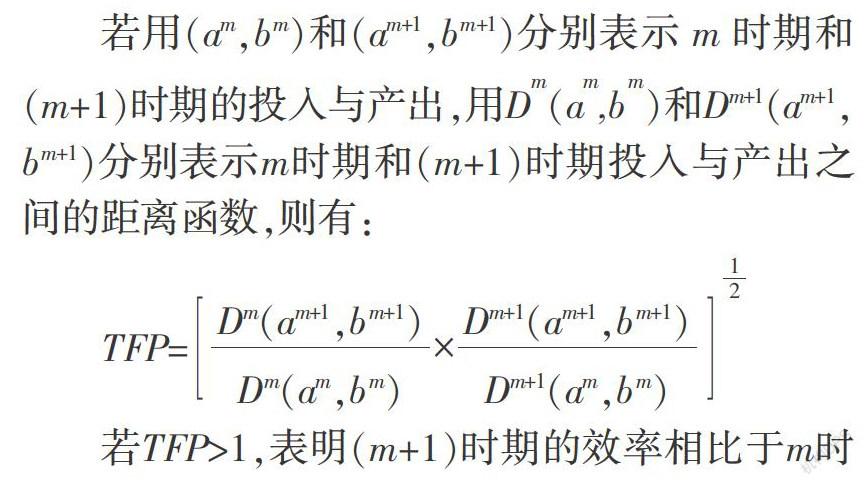

其中Techch用以刻畫技術進步對TFP的貢獻,而Effch則用以刻畫決策單元的技術效率變動。若Effch>1,表明中醫藥健康產業上市企業的技術效率有提高;若Effch=1,則表明中醫藥健康產業上市企業的技術效率沒有變化;而若Effch<1,則表明中醫藥健康產業上市企業的技術效率在降低。

若是處于“規模報酬可變”的情形之下,則其中的Effch還可進一步拆分成純技術效率變化指數(Pech)與規模效率變化指數(Sech)相乘。通過這樣的進一步拆分,對TFP的計算就可以轉化為對相關距離函數的計算,可通過求解相應的DEA模型獲得結果。同時,若在Techch、Pech和Sech三者中有某個值大于1,則說明它是使得生產率提升的因素;而若在Techch、Pech和Sech三者中有某個值小于1,則說明它是造成生產率下降的根源。

二、實證結果及分析

(一)基于DEA-BCC模型的中醫藥健康產業上市企業經營績效靜態效率測度

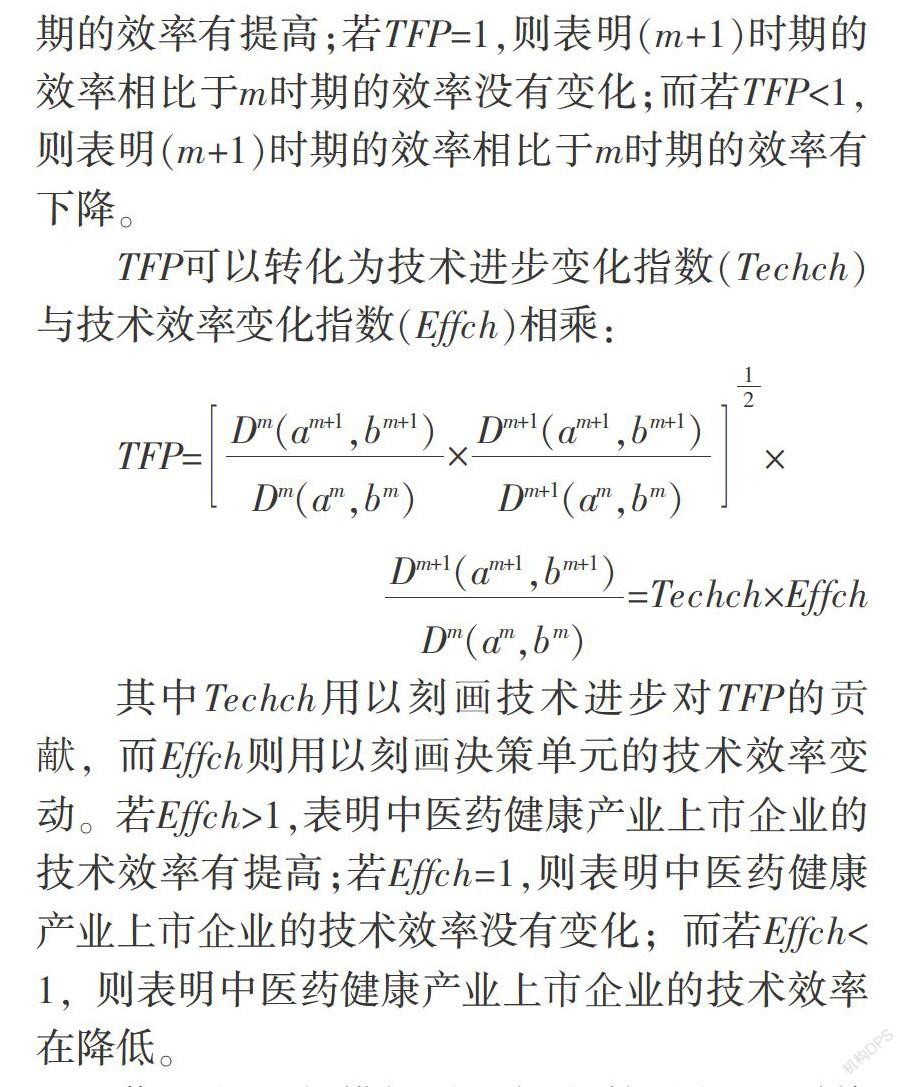

本文采用規模報酬可變的DEA-BCC模型,運用MaxDEA軟件對選定的16家中醫藥健康產業上市企業2012—2020年經營績效的靜態效率進行評估。由于篇幅所限,下面僅呈現2012—2020年共9年的平均值的狀況,所得到的結果如下表2和圖1所示。

基于靜態效率測度結果,就總體來說,我們可以看出,2012—2020年間,在中醫藥健康產業上市企業經營績效的整體平均值方面,都是規模效率SE<1,而且綜合技術效率TE<PTE<1,因此,平均來看,各年度都是非DEA有效的,其效率低下既有技術方面的原因,也有規模方面的原因,中醫藥健康產業要提升經營績效的話,技術方面和規模方面都應該采取適當的措施。

同時,我們可以從不同效率指標進行相關分析。

1. 綜合技術效率分析

2012—2020年16家中醫藥健康產業上市企業的平均值達到0.870,處于中高發展水準,但發展水平仍有上升的空間。同時,圖1表明,在綜合技術效率方面,2012年中醫藥健康產業上市企業的綜合技術效率為0.874,2012—2014年總體呈下降趨勢,下降至2014年的0.795,然后又快速地從0.795上升至0.907,上升幅度達到14.09%,由于產業結構升級和區域產業轉移的效應,該時期的綜合技術效率上升較快,最后又略微下降至2020年的0.891。因此,總體上大概呈現輕微下降的變動態勢。

2.純技術效率分析

2012—2020年16家中醫藥健康產業上市企業的平均值達到0.916,處于相對較高的水平。另外,就年度間變動來看,在純技術效率方面,2012年中醫藥健康產業上市企業的純技術效率值為0.929,中期下降但很快回彈,2015年上升至最高點0.937之后,又呈現出小幅的下降,直至下降到2020年的0.912,因此,也是總體呈現出波動下降的趨勢。

3.規模效率分析

2012—2020年16家中醫藥健康產業上市企業的平均值達到0.947,處于中高發展水準,是三個效率指標中表現最好的。在規模效率的變動趨勢方面,我們可以看到,2012年中醫藥健康產業上市企業的規模效率值為0.933,表現出較高的規模效益水平,此后,呈現先下降后上升的趨勢,2016年達到0.980,逐漸平緩過渡,表明中醫藥健康產業上市企業的產業規模效率不斷提升,到2020年又有所下降,但仍然保持在0.977的高水平。

此外,就單個年份來看,比如2020年,有華潤三九、江中制藥、片仔癀、白云山、中新藥業與葵花藥業共6家企業的SE=1,且TE=PTE=1,為DEA有效,占樣本企業總數的37.5%,說明這些企業處在前沿生產面上,企業的投入產出達到最佳配置狀態;而其余的10家企業則是非DEA有效,占樣本企業總數的62.5%。再深入分析,我們可以發現,其中云南白藥的SE<1,且TE<PTE=1,在技術方面是有效的,而其無效率源于規模方面的因素;另外的同仁堂、天士力、中恒集團、桂林三金、以嶺藥業、紅日藥業、香雪制藥、九芝堂、珍寶島共9家企業的SE<1,且TE<PTE<1,可見無論是在技術方面還是在規模方面,這些企業都是無效的,而且這些企業的無效率源于技術和規模兩方面的因素。因此,這些企業應完善經營戰略,要在投入規模以及技術投入上做出優化調整,以提升整體的經營績效。

(二)基于Malmquist全要素生產率指數的中醫藥健康產業上市企業經營績效動態效率測度

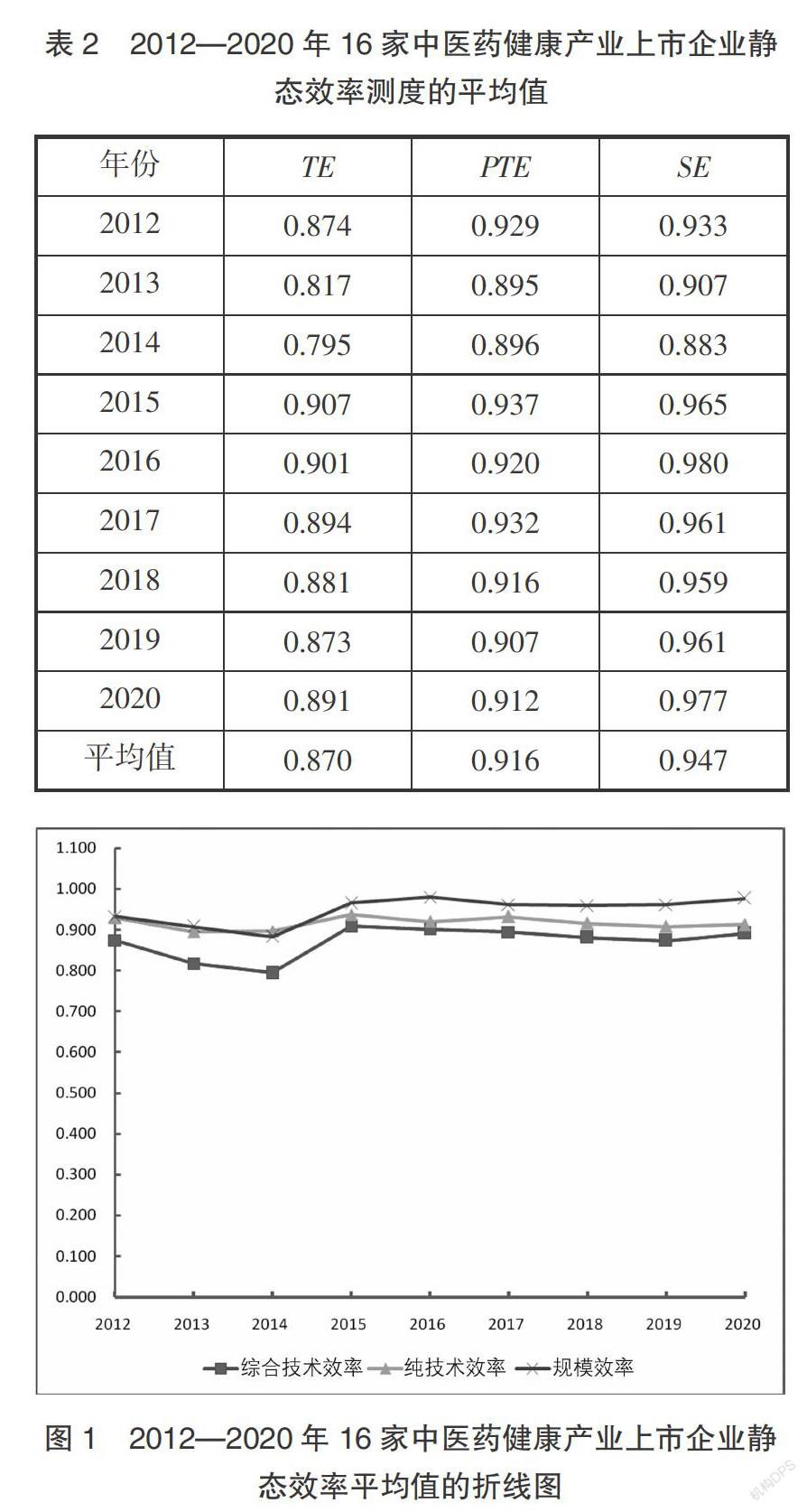

本文運用MaxDEA軟件對選定的16家中醫藥健康產業上市企業2012—2020年的經營績效動態效率進行測度。由于篇幅所限,下面僅呈現按年份計算的16家中醫藥健康產業上市企業評估結果的算術平均值,所得到的結果如表3和圖2所示。

從結果我們可以看出,2012—2020年16家中醫藥健康產業上市企業TFP平均值為0.997,雖是有所降低,但依然處于較高的狀態,而Techch為1.007、Pech為1.004、Sech為1.010,全部都是超過1,意味著在技術進步、純技術效率和規模效率方面都在不斷提升,這也都表明中醫藥健康產業上市企業的經營績效從整體上來看是處于相對較高的水平。

同時,圖2表明,根據全要素生產率指數的變化狀況,可將其劃分為逐漸下降期間和逐漸上升期間。2012—2016年為全要素生產率逐漸下降期間,該時期全要素生產率有較大幅度的下降,總體下降趨勢明顯。2016—2018年全要素生產率均超過1,且變動幅度也較為平緩,2018—2020年又有下降和上升的變動。就總體說來,在2012—2020年間,中醫藥健康產業的平均值為0.997<1,表明全要素生產率指數在這個時間段內大體呈現出輕微下降的態勢,有0.3%的輕微下降。而同期的技術效率變化指數平均值最低,僅為0.995<1,意味著在這個時段內,技術效率也是處于下降的狀態,平均大概有0.5%的較小降幅。

另外,2012—2020年間,中醫藥健康產業上市企業經營績效的TFP平均值為0.997<1,就整體平均值來看,表明中醫藥健康產業上市企業整體的全要素生產率出現下降的趨勢,因此經營績效有所降低。其中Techch平均值達到1.007>1,表明技術進步對TFP有提升貢獻,純技術效率變化指數Pech的均值是1.004、規模效率變化指數Sech的均值則達到1.010,說明規模效率有較高的提升,純技術效率也有一定的提升,但相比較而言,技術效率變化指數Effch平均值最低,僅為0.995<1,表明中醫藥健康產業上市企業的技術效率在降低。基于此,我們可以判斷:技術效率的降低是同時期中醫藥健康產業全要素生產率難以提升的主要原因。

三、結論與建議

從前面的實證分析,我們可以得到結論:中醫藥健康產業上市企業經營績效整體水平相對較高,但還有提升的空間;中醫藥健康產業上市企業經營績效年度間有波動,且大體呈現出輕微下降的態勢;技術進步是中醫藥健康產業上市企業經營績效的主要動力,但技術效率的提升還不夠充分。

據此,我們要揚長避短,從以下方面著手,盡快進一步提升中醫藥健康產業企業的經營績效,賦能中醫藥健康產業高質量發展。

(一)加強中醫藥健康產業的成本控制

企業的經營績效,很大程度上是一個投入產出的問題,因此,成本控制是中醫藥健康產業企業經營管理中非常重要的環節,也是企業經營績效提升的關鍵著眼點之一。在用投入導向的DEA模型測算企業的經營管理效率時,其理念就是在保持產出不變的前提下,設法控制成本,減少經營管理的投入,從而實現DEA效率的增加。

1.全過程成本控制。中醫藥健康產業企業在產品開發與設計、原材料采購、產品生產、銷售、運輸與售后服務等全過程都應該執行嚴格的成本控制,在保證產品質量和產品產量的同時,將經營管理成本降下來,才能在激烈的市場競爭中獲得合理的利潤空間,實現理想的經營管理績效。

2.全員成本控制。中醫藥健康產業要強化企業全員成本意識,建立全員成本控制制度。要對企業的全體員工進行成本控制理念的宣傳和教育,使其意識到控制成本與提升績效需要全體員工的齊心協力。還要建立適當的全員成本控制激勵制度與激勵措施,充分調動和發動每一位員工實行成本控制的主動性和積極性,從而實現全員成本控制。

3.通過人才的知識溢出與資源共享降低成本。高素質的人力資源是國家和企業在新時代背景下謀求發展的第一資源。我們加強中醫藥高素質人才的培養,及時培養和輸送適應新時代要求的高素質中醫藥經營管理人才,為整個中醫藥健康產業注入新鮮血液,帶來活力,加強與企業之間的互動與交流,相互兼容、相互促進,實現知識溢出與資源共享,打破壁壘,從而更有助于降低成本,提高經營管理績效。

(二)加大投入,擴大規模,充分釋放規模經濟效應

前面的實證分析發現,中醫藥健康產業企業的DEA無效,規模效率方面的低效率是其中重要的原因。針對這方面的情況,我們應加大投入,擴大規模,充分釋放其規模經濟效應,從而提高規模效率并進而提升整體的經營績效。

大多數發達國家鼓勵和實現技術創新的政策都是通過直接撥款和稅收優惠來實現的,通過加大投入和擴大規模來為科技創新提供良好的政策環境。在醫藥科技創新體系的投入方面,與德國和英國等發達國家相比起來,我國的高素質人力資源投入和經費投入都顯得規模不足。[20]

1.加大政府投入。政府應扶持中醫藥健康產業科技基礎設施建設,在投融資市場不夠完善的情況下,加大對一些投資回收期較長的重要基礎項目的資金扶持,鼓勵中醫藥創新項目的申報和實施,加大對中醫藥科技創新的經費投入,推出針對中醫藥科技的優惠政策,出臺相應法律法規對中醫藥科技創新進行規范,引導中醫藥科技創新的發展。

2.加大企業投入。中醫藥健康產業企業自身也須加大技術研究開發的投入。在積極進行自主創新的同時,也要善于運用新興技術,加強與實力較強企業的合作,加強與中醫藥高等院校、科研機構以及相關醫療機構的合作,實現協同創新,提高中醫藥科技創新水平,開發新技術與新產品。

3.擴大企業規模。中醫藥健康產業企業應抓住機遇,合理利用自身優勢并借助資本市場進行企業并購或資產重組,從而擴大自身規模,提高整個中醫藥健康產業的市場集中度,從而提高整體經營績效。

(三)提升中醫藥健康產業技術進步與技術效率

前面的實證分析發現,中醫藥健康產業企業的DEA無效也有技術方面的原因,而且就動態趨勢來看,中醫藥健康產業上市企業的技術效率在降低,技術效率的降低成為同時期全要素生產率難以提升的主要原因。因此,我們要提升中醫藥健康產業的技術進步與技術效率,實現經營績效的提高和全要素生產率的提升。而實現產業數字化,應當是中醫藥健康產業比較重要的戰略選擇。

隨著互聯網技術的高速發展,人類社會正式邁入大數據、云計算、區塊鏈和人工智能等以數字技術為主導的數字經濟時代,國家“十四五”發展規劃綱要中提出要以“加快推動數字產業化”及“推進產業數字化轉型”作為打造數字中國的重點發展方向。在中醫藥健康產業方面,若能實現產業數字化發展,則能夠釋放出巨大的發展潛力,快速有效地提升中醫藥健康產業的技術進步與技術效率。

中醫藥健康產業的產業鏈是一條跨行業、跨區域的復雜的產業鏈。中醫藥健康產業數字化是在數字化技術及能力的支持下,以中醫藥健康產業各鏈條領域的大數據作為根基,將數字化技術應用于中醫藥健康產業鏈的產品、服務和技術等全要素,打造出一種充滿活力的全新的中醫藥健康產業形態。產業數字化有助于推進中藥材種植的高效規范管理,推進中醫藥制造的高質控、嚴監管和智能化,推進中醫藥流通和零售的高效性與標準化,推進中醫醫療服務體系的智能化,推進中醫藥科技與教育的智能化和精細化。

中醫藥健康產業數字化發展的具體路徑方面,我們須應用互聯網、云計算和人工智能等產業數字化新技術,突破中藥材資源保障技術、數字化與智能化中藥制藥技術以及中醫臨床大數據采集與分析技術等對中醫藥健康產業數字化發展的重要技術,構建中醫藥健康服務大數據庫、建立中醫藥智能云平臺、推進應用中醫藥云計算服務、發展中醫藥移動互聯網業務等等,都有助于推動中醫藥健康產業完成跨越式轉型升級[21-22],從而大力推動中醫藥健康產業技術進步與技術效率的提高,形成中醫藥健康產業新發展模式。

參考文獻:

[1]中華人民共和國中央人民政府.中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議公報[EB/OL].(2020-10-29)[2021-04-03].http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/29/content_5555877.htm.

[2]沈嬋珠.中華老字號醫藥上市公司經營績效研究[D].廣州:廣州中醫藥大學,2014.

[3]吳利明.基于因子分析法的我國中醫藥上市公司績效評價[J].特區經濟,2018,(12):128-132.

[4]肖勁龍,林雅娜,謝志忠.基于DEA模型的中醫藥上市公司績效評價研究[J].經濟研究導刊,2015,(11):14-17.

[5]夏永紅.中國中醫藥上市公司的效率評價與發展對策[J].科技和產業,2018,(3):19-23.

[6]劉利新.基于DEA模型的醫藥上市公司績效評價研究[D].長沙:中南大學,2009.

[7]謝小燕,呂偉偉,沈念伍,等.基于DEA方法的中國醫藥企業經營效率比較分析[J].上海醫藥,2013,(3):45-49.

[8]金瑩歡.我國生物制藥行業經營的績效評價[D].南昌:江西師范大學,2014.

[9]徐潔.基于三階段DEA的創業板和中小板醫藥制造公司效率對比研究[D].廣州:華南理工大學,2016.

[10]陳鳳儀.中國醫藥上市公司高管激勵、多元化經營與公司績效研究[D].廣州:廣東外語外貿大學,2018.

[11]章璇,張永慶.基于兩階段DEA模型的醫藥電商上市公司經營效率評價研究[J].電子商務,2018,(12):36-37,89.

[12]魏權齡,岳明.DEA概論與C2R模型——數據包絡分析(一)[J].系統工程理論與實踐,1989,(1):58-69.

[13]A.Charnes,W.W.Cooper,E.Rhodes. Measuring the efficiency of decision making units[J]. European Journal of Operational Research,1978,15(3):429-444.

[14]Banker,R. D.,Charnes,A.,Cooper,W. W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis[J]. Management Science,1984,30(9):1078-1092.

[15]Sten Malmquist. Index numbers and indifference surfaces[J].Trabajos de Estadistica,1953,4(2):209-242.

[16]Caves,D.W.,Christensen,L.R. and Diewert,W.E. The economic theory of index numbers and the measurement of input,output,and productivity[J].Econometrica,1982,50(6):1393-1414.

[17]R. F?覿re,S. Grosskopf,B. Lindgren,and P. Roos. Productivity Changes in Swedish Pharmacies 1980-1989:A Non-Parametric Malmquist Approach[J]. Journal of Productivity Analysis,1992,3(1):81-97.

[18]C. A. Knox Lovell. The Decomposition of Malmquist Productivity Indexes[J]. Journal of Productivity Analysis,2003,20(3):437-458.

[19]Ray,S. C. Data envelopment analysis:Theory and techniques for economics and operations research[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2011.

[20]劉麗,趙琨,肖月,等.中、英、德醫藥科技創新體系比較[J].醫學與社會,2019,(8):71-75.

[21]許舒誠.基于“互聯網+”視角下中醫藥健康產業發展路徑選擇[J].世界最新醫學信息文摘,2019,(81):392-393.

[22]何志輝.數字經濟推動大健康產業轉型升級研究[J].營銷界,2019,(51):14-15.

(責任編輯? 吳曉妹)