高職自動化類人才培養方案探討

劉哲緯 金文兵 黃忠慧

(浙江機電職業技術學院電氣電子技術系,浙江 杭州 310053)

當前中國企業正處于產業結構調整和轉型升級,實現“中國制造2025”的時期,同時自動化技術也在高速發展,正向信息化、智能化轉變。國際、國內形勢的變化對高校培養人才提出了更高的要求,對高職院校培養技術技能型人才也是一樣,所以高職教育要進一步創新教育模式,培養硬、軟能力都較強的技術技能型人才,為企業發展提供人才保障[1]。所謂硬能力,主要為專業方面的相關技術技能,對于高職自動化類專業是指檢測、控制方面以及工業網絡等相關技術技能;軟能力則包含學習能力、敬業愛崗、人際溝通、團隊合作、創新能力等職業核心能力[2]。

浙江機電職業技術學院自動化類專業在硬、軟能力并舉培養方面進行了一系列的探索與實踐,取得了較好的效果,具體做法和措施如下。

1 人才培養體系架構

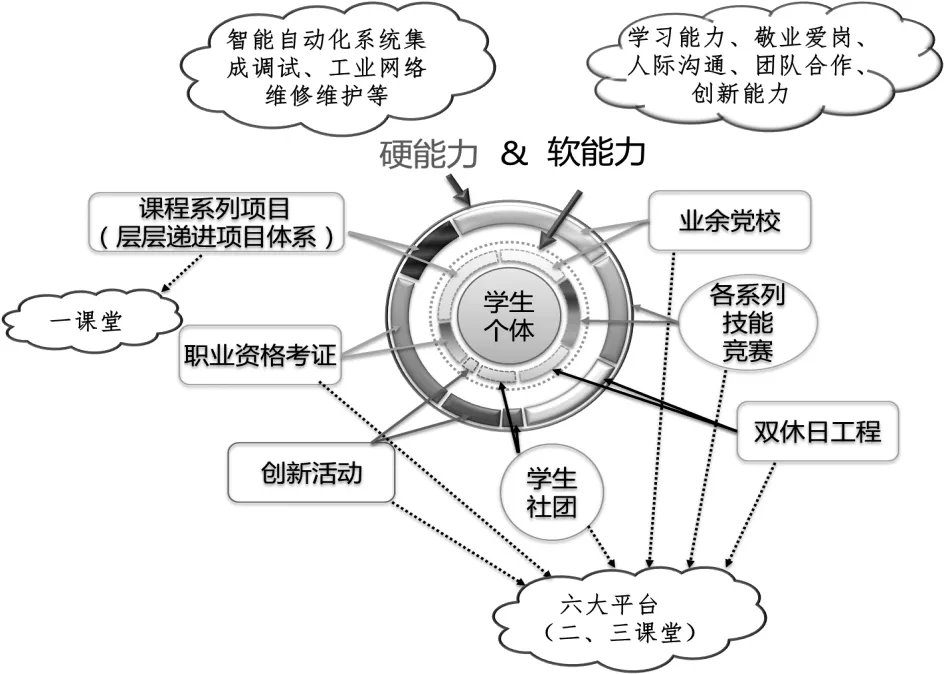

與企業深度產教融合,進行頂層人才培養體系框架設計,優化課程體系,著重開展“一課堂”即專業核心課程的層層遞進課程項目的實施,結合“學生自主創新競賽”與“職業生涯規劃”等創新創業活動、“國家、省技能(電子設計)競賽”與校技能節活動等技能競賽、“維修電工、進網電工”等職業資格證書培訓考取、“電氣潮”與“天璇棋社”等學生社團組織活動、“智能澆灌控制系統”與“管組件控制系統”等雙休日工程、“業余黨校”與公益活動六大平臺的二、三課堂體系,實現硬能力包括智能自動化設備安裝調試、工業網絡維修維護、通信協議轉換等,與軟能力包括學習能力、敬業愛崗、人際溝通、團隊合作、創新能力等的融合培養[3]。培養體系架構見圖1。

圖1 培養體系架構

2 課程體系構建

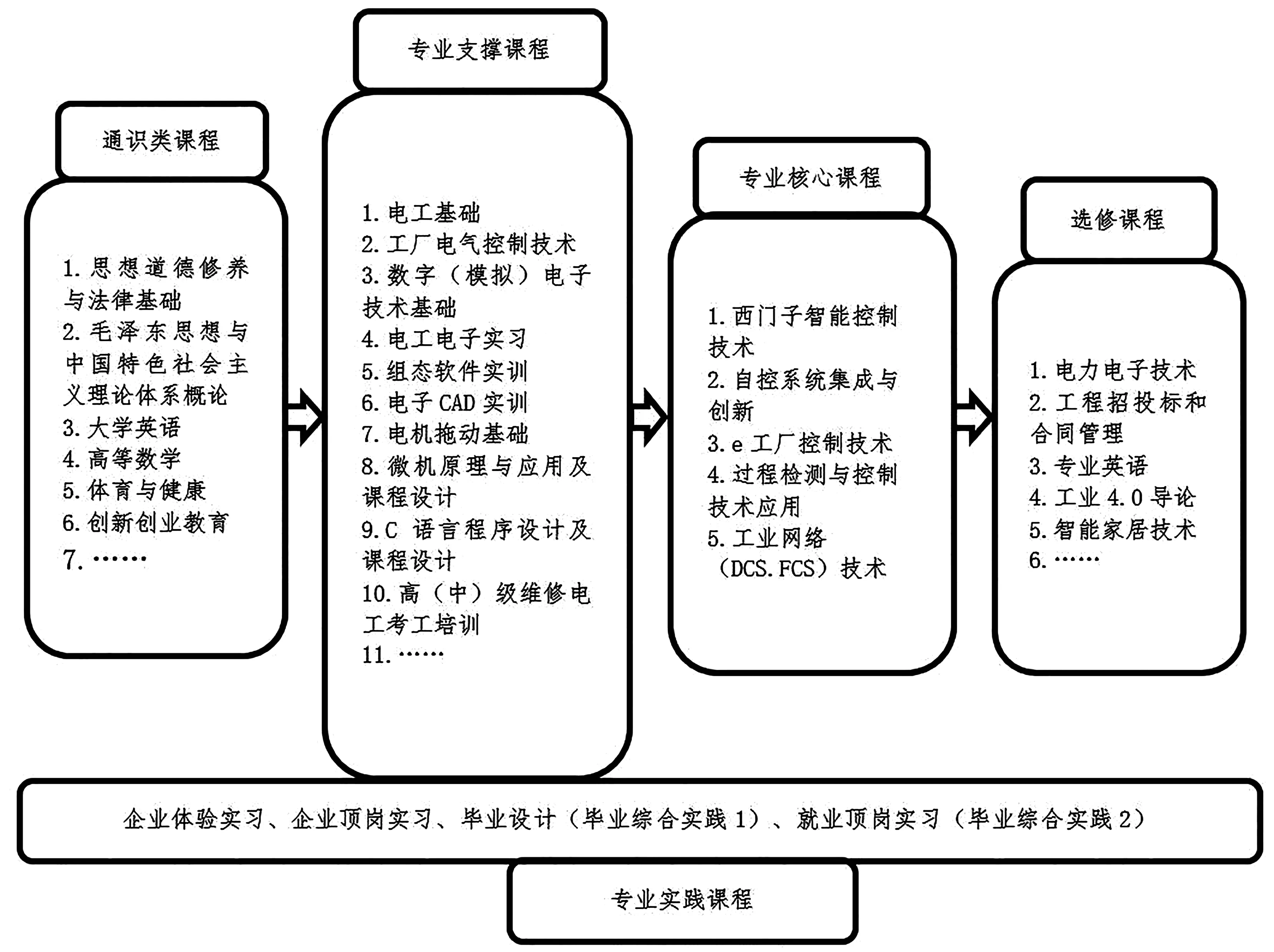

課程體系是人才培養的重要支撐,必須構建有效的課程體系,既體現自動化專業的特性,又要符合高職學生培養的高等性與職業性,也就是必須適合硬、軟能力的融合培養[4]。根據浙江機電職業技術學院所處地理區域的工業應用情況與綜合實際充分調研,構建“思政系列課、高等數學、大學英語、體育與健康等通識類課程——電子技術基礎、C語言程序設計、可編程控制器技術、自動控制原理與系統等專業支撐課程項目——西門子自動化技術、自控系統集成與創新、工業網絡(DCS.FCS)技術等專業核心課程綜合項目——畢業綜合實踐大型項目”的教學體系。在整個體系中融入人生價值體系、工程項目設計等理念,形成“理論基礎——簡單實驗、實踐——綜合應用項目”的教學實踐主線[4]。具體課程體系拓撲結構見圖2。

圖2 課程體系

3 課程項目化改革

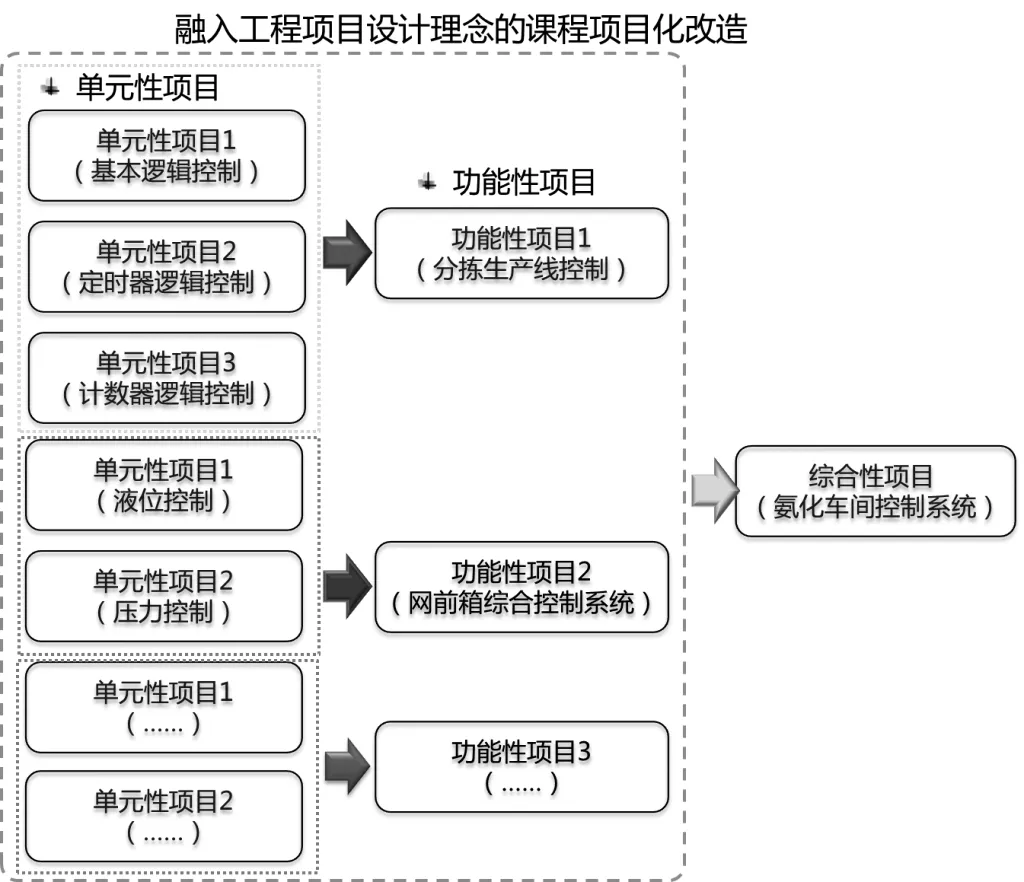

當前的課程更多的是以知識體系構成,確實比較能體現課程知識、技術的完整性、系統性、邏輯性,老師也習慣了這種多年延續下來的教學體系,并更多采取了傳授為主的教學方法,但是學生在學習時比較枯燥,且容易導致學生學了前面的忘了后面的、理論跟實踐脫節、相關能力沒有得到鍛煉和提高等結果。雖然當前各個學校對課程項目化嘗試進行了一些改革,但更多是零星項目化改革,沒有形成系統化的方法。浙江機電職業技術學院要求對專業核心課程都必須進行項目化改造,如上述課程體系中的工業網絡(DCS.FCS)技術、過程檢測與控制技術應用、西門子自動化技術等核心課程,按照項目由簡入繁、由淺入深、由單一到綜合、層層遞進的關系,構建“單元性項目→功能性項目→綜合性項目”的體系結構[5-6]。例如對于工業網絡(DCS.FCS)技術課程,進行構建“基本邏輯控制、定時器邏輯控制、計數器邏輯控制、基本網絡組件、液位控制系統、壓力控制系統等(單元性)→真空機組控制系統、流漿箱控制綜合系統(功能性)→糖化生產車間控制系統(綜合性)等”的體系結構。該課程項目體系從簡單的基礎知識技術到某小型功能的實現,直至綜合復雜應用,為課程的具體實施、專業(硬)能力和軟能力的培養提供了重要的載體。課程項目化體系改造見圖3。

圖3 課程項目化體系改造

4 課程項目化實施

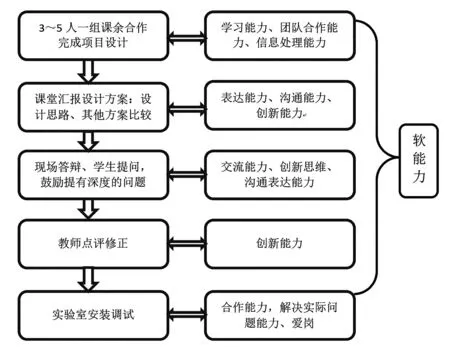

專業等方面的能力提高主要依賴于課程及其實施,但在當前學校中更多以教師講授或者學生自己動手操作的形式出現,肯定不能適應當前的現實情況要求。一是人口紅利下降導致生源質量的下降,二是隨著智能制造、智能生產的深入,企業對人才規格的需求也越來越高。綜上情況,課程實施要充分調動學生學習興趣和積極性,讓學生能夠把知識和技能從零星的轉化成完整的、系統的。為了達到這種目的,浙江機電職業技術學院在自動化專業上對課程實施進行了大力改革,充分利用上述對課程進行課程項目化改革的項目,進行如下操作,過程主要分為:(1)團隊組建,根據學號順序每組2~3人,不宜太多,必須設組長1名,但組員必須完成各自任務;(2)課余設計,在課外通過去圖書館、上網等查詢資料、咨詢老師或同學等,完成項目整體設計,包括系統整體設計、零器件(設備)選型及價格參考、控制系統策略、調試方案等等;(3)課堂答辯,在課堂上每個人必須講解自己那部分的設計方案、設計思路、調試方法,老師和同學進行提問質疑,學生回答等;(4)課后優化,根據答辯過程進行方案優化;(5)安裝調試,結合實驗條件和設計方案進行安裝調試;評價驗收,根據調試情況、綜合答辯過程進行評價驗收等。

在整個過程中老師起主導作用,注意過程考核,充分調動學生的積極性與主動性甚至興趣性,讓學生作為主體完全融入課程實施中,通過一系列核心課程的實施,實現自動化技術類專業硬能力與學習能力、敬業愛崗、人際溝通、團隊合作、創新能力等軟能力的融合培養。具體實施過程見圖4。

圖4 課程項目化實施

5 六大平臺的二、三課堂體系構建

二、三課堂體系對人才的硬、軟能力培養起著非常重要的作用,由此浙江機電職業技術學院秉承“厚基礎,重實踐,強能力”的理念,構建六大平臺:(1)業余黨校及各種公益活動,讓學生牢固樹立愛國、愛黨的意識,積極參加各種公益活動,充分體會到人生不僅僅是索取,更應該去奉獻;(2)職業資格證書的培訓與考取,配合學校整體的雙證體系,鼓勵學生考取電工證、進網電工證書等;(3)創新活動,鼓勵學生以科技創新團隊形式申報學生自主創新項目大賽、職業生涯規劃設計競賽等,提高學生的團隊合作、創新能力等軟能力;(4)學生社團,優化社團創建機制,撥付運行經費和獎勵經費,分別建立素質社團和專業社團,素質社團包括輪滑協會、天璇棋社、電氣潮、外語協會等,提高綜合素質,專業社團包括工業機器人協會、西門子智能控制協會、無人機協會等,通過項目引領、以老帶新等機制,為學生營造愛科技、愛學習、愛動手的文化氛圍;(5)雙休日工程,該項目是浙江機電職業技術學院的傳統項目,即學生在指導老師的帶領下利用雙休日時間完成“智能澆灌控制系統”“管組件控制系統”“真空控制系統”等項目,提高項目執行能力;(6)優化制度建設,完善激勵機制,制定學生競賽前期、后期各類支持計劃,建立“校內專業級競賽—系級競賽—校級競賽—省級競賽(行業競賽、國家級競賽選拔賽)—國家競賽等”競賽體系,提高學生的參與廣度,讓學生錘煉耐挫折能力,提高臨場應變能力等軟能力和專業技術項目處理的硬能力。另外還通過產教融合的方式,帶領學生參觀企業、工學結合與頂崗實習,充分了解企業的技術應用現狀、公司運行模式,熏陶團結、敬業、創新等先進企業文化。每年組織學生參觀工業博覽會(包括上海工業博覽會、杭州的博覽會、北京世界機器人大會等),讓學生親身感受到工業自動化最新、最先進的應用技術,使學習更有方向和目標。

上述一系列“組合拳”式的二、三課堂體系構建,是對一課堂及其實施非常好的補充,為硬、軟能力培養提供了完善的保障、實施路徑和方法。

6 實施成效

近幾年來,浙江機電職業技術學院自動化類專業通過硬、軟能力并舉的人才培養模式,激發了學生的學習活力,大大增加了學生學習的主動性和積極性,100%的學生在敬業愛崗、人際溝通、團隊合作方面得到了鍛煉和提高,絕大多數學生的創新意識有一定的提高,50%以上的學生擁有創新思維和創新能力,每年都有10多個學生申報專利,60%以上的學生有機會并積極參加國家部委、省廳、行業、教指委、校級及學校技能節等各類競賽,獲獎數量多、等級高。近幾年的就業率接近100%,畢業生就業滿意度高,企業對畢業學生的滿意度也高,由省教科院提供的近幾年的調查數據顯示,浙江機電職業技術學院自動化類專業學生就業競爭力、可持續發展能力連續名列全省前茅,也有多名學生繼續深造,攻讀浙江工業大學等學校研究生。此外,全國各地上百所中高職學校來浙江機電職業技術學院交流學習硬、軟能力并舉培養的模式。