“三代之學”與中國古典學的本體構成和精神接續

傅道彬

引言

古典學研究越來越引起中國學術界的矚目。古典學又稱古代研究、古典文明研究,古典學的英文一詞classics,來源于拉丁文的classicus,意謂“高級的”“權威的”,有經典和權威之義。作為一門學科,古典學是對古希臘和羅馬文明進行綜合研究的學問和藝術。德國古典學家尤里奇·馮·維拉莫威茲(Ulrich von Wilamovitz- Moellendorff,1848-1931)在《古典學的歷史》中,對古典學的定義頗具啟示意義,他說:

從本質上看,從存在的每一個方面看都是希臘—羅馬文明的研究。該文明是一個統一體,盡管我們不能確切地描述這種文明的起始與終結;該學科的任務就是利用科學的方法來復活那已逝的世界——把詩人的歌詞、哲學家的思想、立法者的觀念、廟宇的神圣、信仰者和非信仰者的情感、市場與港口熱鬧生活、海洋與陸地的面貌以及工作與休閑中的人們注入新的活力……由于我們要努力探詢的生活是渾然一體的,所以我們的科學方法也是渾然一體的。把古典學劃分為語言學和文學、考古學、古代史、銘文學、錢幣學以及稍后出現的紙草學等等各自獨立的學科,這只能證明是人類對自身能力局限性的一種折中辦法,但無論如何要注意不要讓這種獨立的東西窒息了整體意識,即使專家也要注意這一點。[1]1-2

從這里我們可以得到這樣的認識:

第一,古典學是以古希臘和古羅馬為代表的古典文明為研究對象的。古典文明是一個統一體,既包括古希臘和古羅馬之前的原始文明,也包括深受古希臘和古羅馬文明影響的整個西方文明和文化,但本體古希臘和古羅馬文明的研究,即維拉莫威茲所謂“每一個方面看都是希臘—羅馬文明的研究”。

第二,古典學研究運用文學、語言、歷史、哲學、政治、文化、地理、考古、考據等的綜合方法,而特別重視文獻、輯佚、考據、考古等實證手段。古典學萌芽于公元前3世紀亞歷山大里亞學派對古文獻的整理與校訂。這就是維拉莫威茲所說的“利用科學的方法”。該學派成員以繆斯殿堂(Mousaion)附近的圖書館為陣地,長期從事于希臘古典文明的研究。以澤諾多托斯亞(Zenodotus)、阿波羅紐斯(Apollonius Rhodius)、埃拉托色尼(Eratosthenes)、阿里斯托芬(Aristophanes)、卡利馬科斯(Callimachus)等人為代表的研究者,分別從《荷馬史詩》校訂、文字辨別、目錄整理等角度重新歸納古希臘早期的文獻資料,由此形成了西方古典學重實證、重考據的學術品格。

第三,古典學研究重視歷史的還原和生活場景的再現。以考據和實證方式還原歷史真實,重返歷史現場,對古典時代的社會生活進行全景式記錄。維拉莫威茲一方面強調了“復活”;另一方面,強調了描述。再現的是詩人、哲學家、立法家的思想和精神,以及廟宇的神圣、信仰者和非信仰者的情感,描述的是“市場與港口熱鬧生活、海洋與陸地的面貌以及工作與休閑中的人們”,這是一種具體的世俗生活和全景式的社會實錄。

第四,古典學的本質是接續古典精神,是一種精神的回歸。維拉莫威茲特別強調了“就是利用科學的方法來復活那已逝的世界”,這也是梁啟超在《清代學術概論》中提出的“以復古為解放”,以古典精神激活現代人的生命力量,這才是古典學最根本的意義。

西方古典學的理論對我們描述早期中國文化的歷史風貌,發掘中國文化的精神蘊含,建立中國古典學的學術體系,也有借鑒意義。

一、三代文明與中國古典學的本體形態和歷史線索

關于中國古典學的概念,有四種較為典型的理解方式:

一是以學術論,認為傳統的經學和國學即是中國的古典學。

二是以方法論,將考據、訓詁、輯佚、考古等古典語文學視為古典學。

三是以經典論,認為古代六經、諸子等經典著作即為古典學,其中,裘錫圭、劉釗和陳家寧等學者的意見頗具代表意義。

裘錫圭先生在《出土文獻與古典學重建》一文中提出的觀點:“我所理解的‘古典學’,系指對于蘊含在中華文明源頭的先秦典籍的整理和研究。我們過去雖然沒有用‘古典學’這個名稱,但是實質上,古典學早就存在了。發源于孔子及其弟子的經學,就屬于古典學的范疇。”[2]劉釗、陳家寧在《論中國古典學的重建》中認為:“雖然中國古典學的名稱出現很晚,但實際上這種學問的產生卻很早。傳統的經學、古史學和先秦諸子學實際上就是中國古典學的前身。它們在歷史上是不斷演進變化的,正是它們構成了中國學術發展史的主流。”[3]

四是以文明論,將古典學看作研究漢代以前中國文明的學問。日知先生(林志純)是最早明確提出中國古典學的理論概念并作出大量實際研究的學者,他對中國古典學的定義更為準確,對古典學歷史線索的描寫也更為清晰:

太史公于《三代世表》,曰“自黃帝訖共和”;于《十二諸侯年表》,曰“自共和訖孔子”,于《六國表》,于《秦楚之際月表》,則自孔子訖陳涉、項羽、劉邦,蓋接入漢帝國,秦是六國之一也。凡此諸階段,皆屬古典時代,共和之前,古典之五帝三代;共和之后,古典之春秋時代,前者屬王政時代,后者屬霸政時代,亦即公卿執政時代,執政之公卿發展為當權在位之國君,乃至稱“王”,即戰國之形勢。然后由戰國發展為帝國,漢帝國是矣。六國或戰國,為向古帝國之過渡,皆屬古典時代。[4]558

日知先生認為,中國的先秦時期是典范的文明時代,他以司馬遷《史記》中的《年表》為依據,清晰地描寫了古典文明的歷史線索:古典之五帝三代—古典之春秋時代—古典之戰國時代。日知先生在研究古典文明的過程中,一直有一個理念,即以城邦為核心。秦王朝的建立意味著中央集權的帝國時代的到來,失去了城邦精神,因此也就不在古典文明的范圍之內了。

而李學勤先生的看法也頗有代表意義,頗具影響力。他說:“中國古代文明研究,指的是中國文明起源及其早期發展過程的考察,其時代下限可劃在秦的統一,甚或漢武帝以前。”[5]16李學勤進一步強調這一時期的古代文明不僅在時間上有特殊的意義,在文明形態上和研究方法上也與后來的文明迥然有別:“中國古代文明的起源,以至于夏商周三代這一大段,既不同于史前考古的純依據考古,又有別于秦漢以下的文獻完備,必須同時依靠文獻和考古兩者的研究,這與世界其他古代文明的情形是一樣的。”[5]1-2也就是說,以夏商周為主時段的中國古代文明不僅有特殊的時間區段,還有“文獻與考古”并用的獨特研究方法。曹峰先生則認為,古典學有廣義、狹義之分:“從廣義上講,我們可以把清代為止的中國古代知識體系和為學方式當作古典學研究的對象,而從狹義上講,我們常常把最早期的古代文明當作古典學研究的對象。”[6]其實所謂廣義、狹義之分,也是古典學的本體和衍生之分,以夏商周三代為代表的古典文明是本體的、發源的,而廣義的古典文明則是衍生的、發展的。前者屬于古典文明,后者屬于古典學術,核心則是夏商周三代文明。在對中國古典學的討論中,我們應該有以下三點清醒認識:

首先,古典學的意義是蘊藏在中國古典文明的深層結構中的。雖然中國古典學的名字是后起的,但是沒有命名,卻有本質,正如裘錫圭、劉釗等學者指出的,在傳統的史學、經學、文學、諸子學等文化現象中,古典學早就存在了。

其次,應該看到,雖然經學、國學等古代學術是古典學的重要內容,但并不是全部,古典學的內涵遠遠大于經學和國學的范圍,甚至可以進一步說古典學這一概念本質上含有對經學、國學的批判和超越的意義。傳世經典、出土文獻是古典學的重要文獻載體,但這種載體依然只是古典學的部分,而不是整體。

最后,古典學研究需要歷史、藝術、文學、哲學、地理、天文等知識儲備,需要考據、考古、訓詁、輯佚等證明方法,但是知識和手段本身并不是學術自身,因此,古典學這一概念,只能相對于整個古典文明和古典精神才有意義。在漢語語境中,以夏商周三代文明為代表的先秦之學才是中國古典學的本體形態。

中國古典學雖然歷史悠久,涵蓋廣泛,但以夏商周三代之學為代表為最高成就。夏商周三代是典范的古典文明形態,三代之學以夏商周三代的歷史發生、器物演進、制度變化、經典書寫、文化興盛、哲學突破為研究對象,本質上是中國的古典學。三代文明經歷了夏商周三代漫長的時間積累,完成了中國文化的哲學和文學突破,中國文化自此有了穩定的歷史河床和歷史趨向。近年來大量地下文獻的出土為三代之學的研究提供了新的學術支撐,使得三代之學的研究出現新的發展機遇。

三代之學是中國古典文明發展中的輝煌時期,“三代之文”“三代之美”“三代之盛”“三代之德”等語詞屢屢出現在古代經典中,雖然包含托古,包含夸飾,但是華夏民族經久不衰的文化記憶,代表著古代思想家政治家的理想追求。夏商周三代文明是一個古老的學術概念,而周代還沒結束,也就是說三代文明還在進行中時,已經有人提出了“三代”的理論概念。《國語·周語中》記晉國的隨武子聘于周,聽到周定王縱論周代宴饗禮節,自己無言以對,回到晉國便“講聚三代之典禮,于是乎修執秩以為晉法”。隨武子從周室歸來,受到強烈震動,即以“三代之典禮”為藍本,制定了晉國的國家禮法。韋昭注:“三代,夏、商、周也。”[7]66“三代之典禮”即夏商周三代的典禮制度、禮樂文化、學術體系,這也是“三代之學”的原始形態。夏商周雖然有自身的興亡盛衰,有治世、有亂世,但是三代連稱的時候,往往強調的就是它的禮樂之盛、文明之盛。孔子對三代文明是高度欣賞的,他不僅提出理想的國家應該是“行夏之時,乘殷之輅,服周之冕”,以三代文明為中心,構建理想社會的文化體系,而且對三代時的人倫道德也稱譽有加。《論語·衛靈公》說,“斯民也,三代之所以直道而行也”,何晏《論語集解》引馬融曰:“三代,夏、商、周,用民如此,無所阿私,所以云直道而行也。”春秋以來三代一詞流傳更為廣泛,而在流傳的過程中不斷融入文化與思想的意味,成為政治昌明和文化興盛的代名詞。例如:

三代之令王皆數百年保天之祿,夫豈無辟王?賴前哲以免也。

《左傳·成公八年》

孔子曰:“大道之行也,與三代之英,丘未之逮也,而有志焉。”

《禮記·禮運》

孔子遂言曰:“昔三代明王之政,必敬其妻子也。”

《禮記·哀公問》

子夏曰:“三王之德,參于天地,敢問:何如斯可謂參于天地矣?”孔子曰:“奉三無私以勞天下。”

《禮記·孔子閑居》

夏曰校,殷曰序,周曰庠,學則三代共之,皆所以明人倫也。

《孟子·滕文公上》

三代文明雖然不能概括整個古典文明,它從原始文明發展演化而來,有漫長的歷史過程,但是古典文明時代具有典型意義、最具代表性的時代。三代文明寄托著孔子的政治和文化理想,《史記·孔子世家》謂:

孔子之時,周室衰微而禮樂廢,《詩》《書》缺。追跡三代之禮,序《書傳》,上紀唐虞之際,下至秦繆,編次其事。曰:“夏禮吾能言之,杞不足征也。殷禮吾能言之,宋不足征也。足,則吾能征之矣。”觀殷夏所損益,曰:“后雖百世可知也,以一文一質。周監二代,郁郁乎文哉,吾從周。”故《書傳》《禮記》自孔氏。

面對著宗周衰微、禮樂廢弛的政治局面,孔子力圖以三代文明作為藍本構建理想社會模式,“追跡三代之禮”,就是要重建三代文明,恢復夏商周三代的禮樂之盛。孔子言“夏禮”,言“殷禮”,言“周禮”,還是把三代禮樂文明看成是一個連續的不割裂的整體,而根本目的還是強調文明之間的相互繼承,以建立強大的周代禮樂文明體系,從這個意義上說,孔子是三代之學的開創者,是古典文明的倡導者。

《三代世表》是《史記·年表》中的是第一篇,雖然《三代世表》中有五帝的內容,但是相當簡略的(1)張守節《史記正義》謂“五帝久古,傳記少見。夏殷以來,乃有《尚書》略有年月,比于五帝事之易明,故舉三代為首表。表者,明也”。,最清晰最完整的還是三代。在歷史敘事上,司馬遷也將三代作為歷史年代敘事的基點,足見其意義重大。應該指出的是,無論是《左傳》《國語》《禮記》,還是孔子、孟子、司馬遷,他們的三代的起止年限都止于西周,司馬遷《三代世表》止于共和,即公元前841年的厲王奔彘、周邦無君、周公召公“二相行政”的時期。經史學家們的三代概念是不包括以春秋戰國為中心的東周時代的,因為他們是站在經學的立場上,對東周以來的政治、文化的態度是批判的否定的。而從古典學的立場上看,一方面,因為春秋戰國還屬于歷史上的東周時期,是周文化的延續;另一方面,春秋戰國正處于歷史的“軸心時代”,是中國古典文明發生質變的時期,三代文明正是在這一時期實現了歷史跨越,達到了發展的最高階段,因此以夏商周文明為代表的古典時代,無論如何是不能缺少春秋戰國這一關鍵歷史時期的。據此,中國古典學的本體構成和歷史發展脈絡如下表所示:

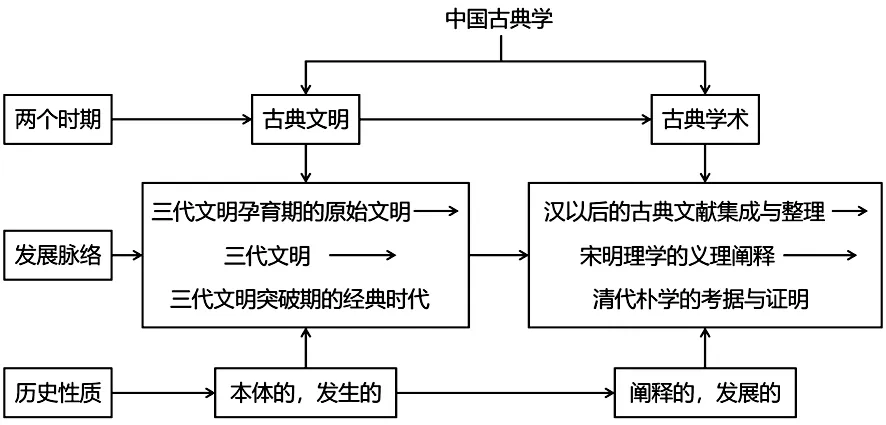

從整體上說中國古典學劃分為兩個時期,即古典文明與古典學術。從歷史性質上說,古典文明是本體是發源,是經典創立的時期;而古典學術則是派生是發展,是經典闡釋的時期。中國古典學的歷史脈絡可以這樣描述:古典文明時期包括整個先秦時期,以三代文明為中心,在公元前800年至公元前200年的“軸心時代”達到高潮;古典學術時期是以整理和解釋古典文明時期的經典文獻為重點的,而劃分為兩漢古典文獻的整理集成、宋明理學的義理闡釋和清代樸學的考據與證明等三個重要階段。

二、城邦、禮樂、器物:三代文明的生長空間、歷史土壤和證明形式

城邑、文字、建筑是文明的基本要素。李學勤先生說:“近些年國內論著常加征引的考古學‘文明’要素,即(1)有5000人以上的城市,(2)有文字,(3)有大型的禮儀型建筑。”[5]27從文明三個核心要素的思路出發,可以將城邦、器物、禮樂作為中國古典文明的基本構成,以城邦對應5000人以上的城市;以器物對應文字,因為文字總是刻寫在器物上的,例如甲骨、青銅、簡帛,而器物涵蓋的內容比起文字更廣泛,更具文明的代表性;以禮樂對應禮儀型建筑,禮儀型建筑是禮樂文化的組成部分,禮儀型建筑是適應禮樂文化的需要而產生的。城邦社會、禮樂文明和器物藝術不僅在中國古典學中占有重要地位,還是中國古典學區別于西方古典學的主要標志。

1.城邑文明與中國古典文明的生長空間

城邑既是古典文明生長的搖籃,也是古典文明活動的舞臺。城邑的成熟在人類文明史上具有革命性的意義。英國史學家柴爾德(Prof.V.G.Childe)在《遠古文化史》一書中指出,史前時代有兩次重要的革命:一次是新石器時代的工具革命;另一次是城市革命。正是有了這樣的革命,人類的文明才得以延續和發揚(2)詳見V.G.柴爾德《遠古文化史》第五章“新石器時代的革命”、第七章“城市革命”,周進楷譯,周谷城校訂,中華書局1958年版。。城邑在中國古典文明的歷史發展中具有里程碑意義。張光直先生在《中國青銅時代》一書中指出:“在人類社會史的研究上,城市的初現是當做一項重要的里程碑來看待的。”[8]28中國城邑文明的歷史大致經歷了城邑的初現—城邑的國家形態—城邑的國家聯盟形態—諸侯城邦形態—城邑的帝國形態等幾個歷史階段。

城邦社會為三代文明提供了充分發展的生長空間。城邑是古典文明最適宜的土壤,正是因為城邦社會的政治空間,古代文明在夏商周時期有了生長的充分條件。夏代城邑缺少明確的考古證明,但可以肯定的是,在這一時期中國已經進入城邑建設的繁盛時期。而殷商已經有了成熟的青銅文明、甲骨文字等城邦社會的標志性成果,因此侯外廬、林志純、貝塚茂樹等學者特別強調殷商時代是“城市國家”。“周監于二代,郁郁乎文哉,吾從周”(《論語·八佾》),有周一代既是古典文明高度發展的時期,也是城邑文明、城邦社會發展最為充分、最為典型的時期。

封建制度本質上是一種城邦封建,是封邦建國。“封”是確立統治區域,是封土;而“建”是營筑統治的城邑。《周禮》每篇開頭都以“惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極”開頭,“體國經野”即把城市與鄉村區別開來,即強調國野之分。封建一方面劃分城鄉,突出了“國”對“野”的統治地位;另一方面,封建是一種世襲封建,確立了宗族與家族對封土世世代代的統治權力,解決了生產資料的所屬問題。馬克思在《資本論》中說,在東方亞細亞的國家里,“國家”是一個抽象的概念,而對于具體的人來說,只能是生產資料的占有者,而不是所有者。占有而不是所有,決定人們對生產資料的處置是短期行為,而封建制度是世代所有,從而解決了生產資料的主人問題,不是短期占有,而是長期所有。這使得封建領主有了極大的政治和經濟野心,調動了他們創造財富、開疆拓土的貪欲和積極性,封建城邦文明得以迅速擴展開來,社會的經濟財富得以迅速積累。

國野之分不僅劃分了城鄉,還劃分了階級。居住在城邦里的人是“國人”“君子”,而居住在鄉野的人則是“野人”“小人”,“君子”一詞的含義最早是階級的,而漸漸演化成文化的道德的和人格的。亞里士多德說:“城邦出于自然的演化,而人類自然是趨向于城邦生活的動物(人類在本性上,也正是一個政治動物)。凡人由于本性或由于偶然而不歸屬于任何城邦的,他如果不是一個鄙夫,那就是一位超人。”[9]4沿著亞里士多德的思路說下去,在中國古典城邦里如果有一個人不屬于城邦,便是野人,便是小人,而城邦是屬于君子的。

城邦社會推進了知識的進步和傳播。亞里士多德在《政治學》中特別強調對城邦公民進行古典共和主義的教育,知識訓練是成為城邦公民的前提。中國古典城邦與古希臘城邦一樣十分重視對城邦貴族特別是青年貴族的知識和道德教育,形成了以“六藝”為核心的知識體系。《周禮·保氏》載:“保氏掌諫王惡,而養國子以道。乃教之六藝:一曰五禮,二曰六樂,三曰五射,四曰五馭,五曰六書,六曰九數。”按照鄭玄的解釋,這是一個嚴格規范而知識完備的教育體系,五禮包括吉、兇、賓、軍、嘉,六樂包括《云門》《大咸》《大韶》《大夏》《大濩》《大武》;五射包括白矢、參連、剡注、襄尺、井儀;五馭包括鳴和鸞、逐水曲、過君表、舞郊衢、逐禽左;六書包括象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲;九數包括方田、粟米、差分、少廣、商功、均輸、方程、贏不足、旁要。六藝的知識體系中包括禮儀、音樂、歷史、射擊、駕馭、文字、數學等廣泛的知識,有些知識我們已經不甚了解,足見三代知識水平已經達到相當高的程度。所謂禮樂射御書數,還只是“小藝”,“大藝”則是指《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》的經典教育,如果說“小藝”側重的是實踐技能培養的話,而“大藝”則指向人的精神陶冶和心靈滋養,是轉移人心的教育(3)“小藝”“大藝”說見《大戴禮記·保傅》:“古者八歲而就外舍,學小藝焉,履小節焉;束發而就大學,學大藝焉,履大節焉。”。經典是周代貴族的主要知識構成,是士大夫必備的精神修養,引證經典顯示當時人的知識修養與風雅精神。

2.禮樂文化與中國古典文明的歷史土壤

禮樂是貫穿于三代文明的一條主線,這條主線在三代文明的發展中,或明或暗,卻連綿不絕,不斷演進,最終形成了一整套宗教儀式、政治制度、日常規范、行為準則、精神修養等完備的社會體系,成為三代文明的生長土壤和典型的代表形式。孔子十分重視夏商周三代之間禮樂文明的相互聯系和充分吸納:

子曰:“殷因于夏禮,所損益可知也;周因于殷禮,所損益可知也。其或繼周者,雖百世可知也。”

《論語·為政》

子曰:“夏禮吾能言之,杞不足征也;殷禮吾能言之,宋不足征也。文獻不足故也,足則吾能征之矣。”

《論語·八佾》

子曰:“行夏之時,乘殷之輅,服周之冕,樂則《韶》舞。放鄭聲,遠佞人。鄭聲淫,佞人殆。”

《論語·衛靈公》

夏商周三代之間雖然政治上朝代更替,此消彼長,但禮樂文明的傳統卻一脈相傳,三代之間政治上波譎云詭、起伏跌宕,而文化上卻一直保持了文化的穩定性、延續性、繼承性,夏禮、殷禮、周禮禮樂相承,共同構成了古典文明的主體結構。

禮樂文化決定了夏商周三代的基本政治結構。夏商周三代的政治架構是以宗族血緣關系為基礎的,血緣關系的遠近決定政治關系的遠近。《尚書·禹貢》中的“五百里甸服”“五百里侯服”“五百里綏服”“五百里要服”“五百里荒服”的地理劃分,看似是一個地理區域的劃分,而實際上是以血緣關系遠近來確定的。按照《史記·夏本紀》記載“禹為姒姓,其后分封”,僅姒姓被分封的就有十二姓之多。商代有著發達的宗族體系,而以商王族最有代表性。殷墟卜辭對商代宗族情況多有記載,有族、王族、子族、多子族、某族、三族、五族等名稱。而西周宗族更是形成了一個網狀的龐大而復雜的社會結構,以姬姓為中心組成嚴密的社會系統。《左傳·桓公二年》描述了這個社會結構:“天子建國,諸侯立家,卿置側室,大夫有貳宗,士有隸子弟,庶人、工、商各有分親,皆有等衰。是以民服事其上,而下無覬覦。”禮制確保了整個社會各司其職,秩序井然。這個結構系統里有兩點特別值得注意,即一是宗族分封,二是嫡長制君主繼承,這些禮制成為整個社會的安定和諧的政治基礎。

禮樂文化決定了夏商周三代的基本文化形態。“文化”一詞出自《周易·賁·彖》“觀乎天文,以察時變;觀乎人文,以化成天下”,人文之化,乃為文化。文化的過程也是禮化的過程,即將禮樂文明的外在形態,轉化為整個社會成員的內在行為和精神。而在三代思想觀念里特別強調詩禮一致,在《禮記·孔子閑居》中,孔子提出過所謂“志之所至,詩亦至焉。詩之所至,禮亦至焉。禮之所至,樂亦至焉。樂之所至,哀亦至焉”的“五至”理論,孔子將志、詩、禮、樂、哀看成是一個彼此聯系相互溝通的邏輯體系,禮的文化形態充滿詩樂的藝術精神。古典時代的文化經典就是適應禮樂文化的需要而產生的,《詩經》的整理編輯、《尚書》的文獻集成、《周易》的哲學闡釋、《春秋》的歷史記錄等都有強烈的禮樂教化目的。

禮樂文化決定了夏商周三代的基本人格規范。禮樂文化的政治結構與文化形態最終是要通過人來實現的,因此禮樂文化的終極目的還是指向人的精神世界,塑造人的精神品格。《尚書·舜典》就提出了“慎徽五典,五典克從”的思想,孔安國注所謂“五典”,即“父義、母慈、兄友、弟恭、子孝”的基本人倫關系,在此基礎上以孔子為代表的春秋思想家進一步提出了“君君、臣臣、父父、子子”的主張,增加了“君君”,從而完整地建構了政治與倫理一體的人倫思想體系。盡管五典的人倫思想在現實生活中,時常被打破、被僭越,但它卻是整個社會穩定的基本原則。《禮記·禮器》云:“經禮三百,曲禮三千。”曲,為細行之禮。在人格建設方面,禮樂文化并不僅僅提出宏觀的理論原則,更注重具體的行為規范,而這些細行之禮從世俗和日常生活方面,對貴族子弟的言行提出了細化與雅化的要求,舉手投足間都符合禮義的規范。比起祭祀、婚姻、官職、鄉飲、鄉射等重大的群體的禮節,曲禮則更細化、更生活化。

3.器物藝術與中國古典文明的證明形式

文明既是精神的,也是物質的,精神總是憑借物質的基礎而生長而表現,器物既具有實用的功能,也是一種文化呈現,還是禮樂制度的體現,蘊藏著豐富的文化內容。上古時代的石器、玉器、陶器、甲骨文字、青銅銘文等器物上表現出廣泛而深刻的思想意味和藝術精神,因此古典學研究不能忽視器物形式與內容的研究。古典學區別于一般性哲學、歷史、文學等研究的特點,就是它更重視考古手段,更注重以器物分析來證明古典文明的歷史意味和藝術精神。

現代考古學和器物發掘是中國古典學的學術依據。1921年,瑞典人安特生對中國仰韶文化遺址的發掘,標志著中國考古學的建立,現代考古學意義上的中國器物研究也肇始于此。1999年,蘇秉琦的《中國文明起源新探》出版。蘇秉琦提出了著名的“滿天星斗”“三階段”“三部曲”之說。蘇秉琦認為,中原文化不是中華文化形成的唯一源頭,在漫長的歷史時間和廣大的地域空間范圍內,中國分布著屬性不同的六大區域文化。蘇秉琦通過對古代考古挖掘的器物和遺址的總結,認為中國文化的形成方式可以視為不同文化裂變、撞擊、融合等三種形式,而不同的文化類型可以分為原生型、次生型、續生型。蘇秉琦的學說,打破了中國傳統的考古學、史學和文明研究中的“中原文化”一元論,而代之以“區域文化”的綜合研究。其學說雖然是就考古學整體而言,但它為器物藝術的研究指明了一個更大的方向,拓寬了一個更大的視野。

甲骨與青銅是中國古典學最具代表意義的器物形式。文字是文明的三大要素之一,甲骨學的研究是與古典時代的文字研究聯系在一起的。而徹底說來,甲骨文并不僅僅屬于文字學,甲骨書寫是一種文化書寫,反映著這一時期的祭祀、宗教、制度、歷史、藝術、文學等綜合的思想觀念,顯現的是整個殷商人的全面的精神世界。

青銅器的出現在古典文明史上是具有里程碑意義的,所謂“青銅時代”構成了古典文明的重要階段。張光直先生將中國的青銅時代定義在“公元前2000年到公元前500年這段時期”[8]2,這既是中國古典文明的發生期,也是興盛期。青銅時代既標志著科學技術水平已經達到一個相當高的歷史水平,也標志著文學、藝術、美學等也已經進入一個新的歷史階段,燦爛的青銅文化是燦爛的古典文明的代表形式。“國之大事,在祀與戎”(《左傳·成公十三年》)中國青銅器有容器、炊器、食器等多種形式,而最重要的是兵器與禮器。張光直先生說,“青銅硬度大,是可以制作生產工具的,但是,在中國它卻用來制作政治的工具,用以祭祀和打仗”,青銅本來是可以制作農耕之類的生產工具的,但在中國古代卻主要用于戰爭和禮典,之所以如此,張光直認為是由于“中國古代的青銅器等于中國古代政治權力的工具”[8]476,青銅成為國家權力的象征,因此傳承權力也就是傳承鐘鼎等權力象征的青銅禮器。《墨子·耕柱》記載:

九鼎既成,遷于三國。夏后氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之。

有學者指出中國文明最主要的特點是整體性連續性,三代青銅鐘鼎相傳,就是古典文明連續性的證明。“夏、商、周王朝的君王如此看重青銅器的政治含義,其他各級貴族也紛紛效仿,因而青銅器在很大程度上又成為區分各級貴族的一種重要標志物”[10]39,青銅期的大小、陳列的多寡,不僅出于生活的需要,而且是身份的象征,這樣普通的器物便具有了禮器的意義。

值得指出的是,禮器不僅是具有政治權力的工具,還具有藝術和審美的意義。青銅重鼎在追求穩定的政治意義的同時,也體現了造型藝術上雅正莊謹的審美追求。青銅樂器悠揚神圣的樂音,也給人以氣勢磅礴的藝術美感。商周青銅的文飾十分豐富,饕餮紋、云雷紋、虁紋、鳥紋、蟬紋等,多姿多彩,寓意深刻,體現出形式多樣的審美風格。

在三代器物研究上,李澤厚《美的歷程》運用克萊夫·貝爾“藝術是‘有意味的形式’”的理論,分析三代陶器、玉器、青銅器的文飾之美,引起了學術界的廣泛注意,為古典文明的藝術研究提供了理論支持。“有意味的形式”是英國美學家克萊夫·貝爾(Clive Bell)的著名觀點。從貝爾的理論出發,李澤厚認為原始藝術中的幾何文飾中看似純形式的東西,其實里面包含豐富的歷史意味。早期陶器上的魚紋、鳥紋、蛙紋等表面上看來是純粹的形式,其實這是歷史意味長期積淀的結果。李澤厚將考古器物與美學的歷史闡釋完美地熔于一爐,向人們展示了“美學考古”的精神魅力。

三、經典時代與早期中國文學書寫的特殊意義

西方古典學的研究是從《荷馬史詩》開始的,最早起源于公元前3世紀亞歷山大里亞學派對以《荷馬史詩》為主的古文獻的整理與校訂。西方古典學研究正是從這里起步,從這個意義上說,古典學起源于萌芽于希臘的古典詩學和文學。

近代古典學建立于14—16世紀的西方文藝復興時期,其核心是從文學和修辭學的角度切入。洛倫佐·瓦拉(Lorenzo Valla,1407—1457)作為拉丁古典學的創始人,其代表作《拉丁文是優雅語言》(Elegantiae Linguae Latinae)試圖在文體、修辭等方面恢復古羅馬拉丁文的純正、典雅、流暢等特征,以此糾改中世紀拉丁文的頹廢與沒落(4)A.Moss,Renaissance Truth and the Latin Language Turn,Oxford University Press,2003,pp.36-37。。這在一定程度上否定了經院派對于中世紀拉丁文及圣經教義的專斷解釋,從而提升了古典修辭在現實生活中的應用,并為隨后的歐洲思想解放潮流奠定了基礎。

現代古典學誕生于18世紀的德國,重返古希臘精神源頭,重新闡釋古希臘文學經典是現代古典學的主要方向。現代古典學學科創始人弗雷德里希·奧古斯特·沃爾夫(Friedrich August Wolf)的著作《荷馬導論》(Prolegomena ad Homerum,1795)在梳理荷馬本人的文學形象和史詩內容的基礎上,分析了《奧德賽》《伊利亞特》等史詩的文本思想,以此發掘包括《荷馬史詩》在內的古希臘文學的人文精神。而另一位德國古典學家、考古學家奧特弗里德·繆勒(Otfried Müller,1797-1840)的《希臘起源和城市史》(Geschichte Hellenischer Stamme und Stadte,1820、1824)、《考古藝術手冊》(Handbuch der Archaologie der Kunst,1830)、《古希臘文學史》(History of the Literature of Ancient Greece,1840)等作品,都側重古希臘文學藝術的研究,還原古希臘、古羅馬文學文本內容和文學精神。

文學研究始終主導著西方古典學的前進方向。荷馬、希臘、雅典、羅馬、亞里士多德、詩學一直是古典學研究的中心語詞。20世紀后半葉的古典學堅持以古希臘和古羅馬文學闡釋為基礎,以此追溯西方古希臘時期的人文精神和文藝復興的時代思想,從而彌補二戰給歐洲帶來的巨大創傷。近幾十年,古典文明接受史研究(classical reception studies)逐漸成為西方學術界在古典學領域的熱點,盡管學術研究的手段和方法有了新的變化,但是古典學以文學為本的基本特點卻始終沒有改變,多學科的介入并沒有改變文學為主的方向。查爾斯·馬丁代爾(Charles Martindale)1993年出版的《拯救文本:拉丁詩歌與接受史研究的詮釋》是近年古典學研究代表性著作之一,作者強調了古典文明研究的方法論變革,但其研究方向仍然是以文學文本的闡釋和接受為基礎的。

在中國古典學建立過程中,文學關注和文學研究仍然是最敏感、成果最為豐富的領域。王國維、梁啟超、魯迅、郭沫若、聞一多、陳寅恪、錢鍾書等都曾以理論的敏感和學術的實踐,推進了中國古典學的發展,但他們核心的領域仍然是文學。因此,現代中國古典學的研究也應該堅持文學本位的立場,對早期中國文學的歷史格局和書寫方式進行全面描述和研究。

1.早期中國文學的恢弘開篇

中國文學有著氣象恢宏的歷史開篇。早期中國文學充滿了自然而浪漫、絢麗而莊嚴的青春般的藝術風范,其所達到的思想與藝術高度不是簡單的發源草創,而是奠基與繁榮,是質變的突破與跨越。

神話代表著人類的想象力和詩性思維。在中國古典神話中的女媧補天、夸父逐日、精衛填海以及盤古開天等故事下面,潛藏著早期人類對世界神秘性的思考,旺盛的想象力反映著原始人類征服自然的理想和高昂的生命精神。在早期文學中,巫術也是藝術,祭壇也是詩壇,宗教活動也是文學活動。夏人之夏,篆書作,是富有藝術氣息的翩翩起舞之象。甲骨卜辭中許多祭祀儀式、祈禱儀式等都是具有宗教意義的藝術活動。甲骨文中有“奏舞”的記載,于省吾先生說,“卜辭‘奏’字,多用為樂舞之義”[11]478,“奏”是一種且歌且舞的巫術儀式,而其中蘊含濃厚的藝術意味。問日、問雨、問夢、問年景等卜筮儀式中往往伴隨著詩樂舞一體的藝術活動。

禮樂歌詩是周代文學的代表樣式。歌詩而不是詩歌,詩歌往往是即興的、個人的,而歌詩則是集體的、宏大的,是一種出于宮廷的典樂制度。“典樂”一詞在《尚書·堯典》中就已經出現,典樂是一種復雜而盛大的藝術禮典。據《禮記·郊特牲》記載:“殷人尚聲,臭味未成,滌蕩其聲。樂三闋,然后出迎牲。聲音之號,所以詔告于天地之間也。”按照《禮記》的敘述,殷人祭天,崇尚音樂,以樂歌的形式述說對上蒼的祈禱感恩之情,激昂的樂歌回蕩在天地之間。

周人完成了對樂歌的體系化建設,將樂歌與禮儀結合起來,形成了禮樂一體、詩樂相成的禮樂文化體系。圍繞禮樂歌詩,周代宮廷建立了一系列嚴格而完備的禮樂制度體系。周代歌詩制度從上古的“典樂”制度而來,在此基礎上建構了一套集“典禮文本、官制樂器、典禮儀式、藝術理論”等于一體的一套完備的禮樂文化體系。《周禮·春官》謂大司樂:“掌成均之法,以治建國之學政,而合國之子弟焉。”“均”“韻”相通,所謂“成均之法”,即是“成韻之法”,即職掌整個樂禮制度和音樂教育。漢代蔡邕所撰《獨斷·宗廟所歌詩之別名》中論述《周頌》三十一篇“皆天子禮樂也”。

禮樂歌詩氣勢宏偉、氣象博大,即興的樸素的原始詩歌因為有了強大西周王朝的政治支撐而成為代表周代藝術的典型形式,但也應該意識到正因為歌詩的本質是一種宮廷藝術,其藝術風格、審美形態、結構樣式都帶有宮廷政治和禮樂文化的特色。

2.早期中國文學的歷史演進

以先秦文學為代表的早期中國文學不僅自成風格,還有自身獨特的發生、發展、繁榮、總結的演變規律。一般的斷代文學發展常常表現出發生、發展、繁榮和衰落的特征,而先秦文學卻是在繁榮中進入總結期,是在經典文化、諸子文學與楚辭屈賦等文學形式充分發展的高潮中結束的。就其歷史演進而言,有以下三點特別值得注意:

一是從英雄向君子的形象轉變。早期歷史的書寫通常是宏大敘事,歷史的書寫者往往以一種俯瞰蒼生的姿態出現,對歷史作出英雄式的全知全能的判斷和預言,其描寫的筆法也是史詩式的莊重與神圣。亞里士多德在《詩學》中說:“史詩(epos,epē,epopoiia)是一種古老的詩歌形式,其產生年代早于一般的或現存的希臘抒情詩和悲劇。希臘史詩的前身可能是某種以描述神和英雄們的活動和業績為主的原始的敘事詩。”[12]246英雄敘事是史詩的思想和藝術土壤,英雄人物是史詩描寫歌詠的主要對象,英雄成為以史詩為代表的早期文學敘事的主角。英雄史詩深刻影響中國早期的經典書寫,《尚書》《詩經》等經典文獻記載了許多在華夏民族發展史上影響深遠的英雄人物。英雄史詩所表現英雄人物常常具有“天命神授”的神性、傳奇的生活經歷、非凡的歷史貢獻、某種悲劇式的生命結局。《尚書》也記載和描寫了以堯舜為代表的早期英雄的群像,他們是人類的先知先覺者,集人類的真善美于一身,具有半人半神的品格。

二是從舊體文言向新體文言的語言轉變。三代的文學歷史產生了從筆語到口語,從舊體文言到新體文言的語言革命。商周通行的是一種凝重莊謹的舊體文言,而春秋時代完成了先秦時期舊體文言到新體文言的歷史轉變。與商周以來的古體文言相比,春秋時期的“新文言”呈現出表現方法自由靈活、修辭手段廣泛應用、語言鮮活生動、形式多變、駢散結合、語助詞普遍使用等特征。新體文言的成熟使得中國文學的發展有了新的格局與氣象:各種文體逐漸完備,文學創作出現繁榮局面,“建言修辭”成為時代風尚,獨立的文人階層趨向形成,文學理論表現出體系性成熟。春秋時代的“文言”變革與文學繁榮標志著這一時期的中國文學已經進入全面成熟和自覺的歷史時期,古人的思想不僅表現在他們說了什么,而且表現在他們做了什么以及如何做。因此,思想考察應該從語言的物質載體和物質表現入手。《尚書》體的古體文言語言簡奧樸素,不尚修飾,修辭方法的運用相對簡單,句式古拙,較少變化,罕用“之乎者也”之類的語助詞。比起商周以來的古體文言,春秋時期的“新文言”呈現出的顯著特征是:表現方法自由靈活,風格華美;善于修飾、修辭手段廣泛應用;語言鮮活生動、典雅蘊藉;語句形式多變,駢散結合、語助詞普遍使用等。

三是由“書寫”到“文本”的形式轉變。書寫是一個具有整體性的理念,包括從主體產生創作意圖,直至形成文本并持續演變的全過程及其所有結果,文本是書寫的一種結果。從文本上來看,則經歷了以王官之學為指導的六經文本,到以諸子之學為內核的諸子文本的轉變。無論是從語言,還是從文本的書寫方式上來看,早期文學都經歷了巨大的變化。而通過對出土文獻與傳世文獻的對讀,我們可以從寫本的具體形態、內容的流傳與變異、版本考察等方面,梳理這一變化的具體細節。

經典是一個過程,經典的形成本身也是一個文獻不斷整理、選擇、寫定的過程。遠古的歷史文獻是經典的原初形態,經典是對文獻的總結整理和思想升華。“軸心時代”以前的歷史屬于文化的前經典時代,前經典時代為經典時代的成熟做了資料和思想的準備。這一過程總體上表現為從底層向宮廷集中,從紛紜累積向集約精粹發展。

《周易》形成的過程最有典型意義。《漢書·藝文志》在論述《周易》的產生過程時說:“人更三世,世歷三古。”即以漢代為坐標,經歷上古、中古、近古時代,而以伏羲氏的八卦、周文王的六十四卦、最后到孔子的《易傳》為標志。從伏羲到孔子不僅歷時久遠,還是歷史從野蠻到文明的歷史過程。從遠古到近古,原初《周易》是卜筮的、宗教的,而到孔子為《易傳》,則將《周易》從卜筮帶入了哲學的領域,實現了從神學到哲學的思想跨越。

3.經典時代與文學書寫的歷史突破

中國古典文明總體上呈現出連續性、整體性的特點,但中國古典時代不是平鋪直敘的,而是波瀾壯闊的,是有歷史高峰和歷史突破的。軸心時代既是古典文明的歷史突破期,也是文學出現革命意義變化的歷史突破期。

軸心時代這一概念是德國哲學家雅斯貝爾斯在《歷史的起源與目標》一書中提出的,而軸心時代又以經典的出現為重要標志,因此軸心時代又稱為經典時代。中國的“軸心時代”是以“六經”的完成為標志的。“六經”之名,始見《莊子》,《莊子·天運》謂:“丘治《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》六經,自以為久矣。”這是傳世文獻中第一次提出“六經”的概念,但是《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》等“六經”的產生卻是在“前經典時代”兩千多年間的文化土壤上生長期孕育而成的,大約在公元前6世紀至前2世紀逐漸完成。《論語》《墨子》《老子》《孟子》《莊子》《荀子》《韓非子》等諸子著作也在這一時期成書,從而支撐起中國古典文化的骨架。這也意味著中國的經典時代包括兩方面內容:一是在春秋末期相繼完成的六經;二是在戰國時代完成的諸子著作。六經與諸子時代的哲學經典不僅完成了中國古典文化的哲學突破,還實現了文學突破。

經典帶給中國學術以深刻的影響。孔子、墨子、子思、孟子、莊子、荀子、韓非子等思想家都征引《詩》《書》等文化經典,“六經”既是哲學家的思想武庫,也是文學家的藝術引領者。“六經”的詩性品格既決定了諸子哲學的詩化傾向,也決定了整個古典哲學的藝術品格。孔子重視詩樂教育,強調“不學《詩》,無以言”(《論語·季氏》);他對《雅》《頌》做了文獻整理,“吾自衛返魯,然后樂正,《雅》《頌》各得其所”(《論語·子罕》);他贊同向往“暮春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸”(《論語·先進》)的詩化人生境界。子思、孟子、荀子等儒家代表人物,步其踵武,不斷強化儒家思想的詩學精神。

而道家哲學則在邏輯與秩序的反叛中,建立起一種自然暢達、不事雕琢的哲學品格。老莊哲學表面看是反美的、反藝術的,卻又是極美的、極藝術的。徐復觀先生在《中國藝術精神》一書中說:“老莊思想當下所成就的人生,實際上是藝術的人生;而中國的純藝術精神,實際上系由此一思想系統中導出。” 在徐復觀看來,道是徹頭徹尾的藝術精神,既表現為人格的,也表現為哲學本體的。老莊哲學在反藝術中建立了新的藝術審美原則,在反詩中建構起新的人生詩性的哲學體系。

四、“以復古為解放”:中國古典學的學術變革與精神接續

中西古典學的相遇是20世紀初的事情,在此之前中西古典學是在各自獨立的空間里生長的,中西古典學的歷史相逢,對中國現代學術品格的建立產生了重要影響。而隨著出土文獻的大量涌現,使得古典學在21世紀的當下有了新的發展機遇,中國古典學有了新的氣象。

1.中國古典學的獨立生長

中國古典學獨立成長的特點是沒有古典學的名稱,卻有古典學的事實,正如裘錫圭先生所云:“我們過去雖然沒有用‘古典學’這個名稱,但是實質上,古典學早就存在了。發源于孔子及其弟子的經學,就屬于古典學的范疇。”[2]中國古典學是在本民族的文化土壤上獨立生長起來的。古典學術經歷了三個重要的代表時期:

第一,漢代以來的文獻搜集與注疏。秦火之后,古典時代終結,對于漢代學術而言,首先面對的就是文獻的重新搜集與整理,以豐富的文獻作為古典學術的根基。漢惠帝四年解除“挾書律”,“漢興,改秦之敗,大收篇籍,廣開獻書之路”(《漢書·藝文志》)。漢代的經典文獻的來源既有民間文獻的廣為收集,也有宮廷文獻的系統性發掘整理,而不同的文獻來源、書寫形式,卻帶來了不同的學術風格和學術流派,今古文之爭由此產生。漢代學術以經典的注疏見長,以鄭玄為代表的經學家實事求是,遍注群經,為中國古典學術建立規范,將古典學術推向新的境界。至有唐一代,孔穎達作《五經正義》,博綜古今,集其大成,充分體現了唐人在文化上也具有總攬全局、登高望遠的氣象。

第二,宋明以來的義理闡發與升華。宋明理學代表著古典學術的一種轉向,即從立足經典的客觀的文本訓詁,轉向從經典生發開來的主觀的思想引申。

兩漢以來的經典注疏核心在于用各種手段證明經典的本體本義是什么,而宋明以來的理學、心學則強調人們能從經典中認識什么、說明什么、生發什么。周敦頤、張載、二程等或將氣,或將理,看成是世界的本原和基礎,從而為宋代理學思想奠定基礎。朱熹的理學思想體系又有更深刻的古代經典背景,正是在對《四書》《五經》系統闡釋的基礎上,朱熹全面構建了包含本體論、社會觀、自然觀、人性論的思想體系。明代王陽明曾篤信朱熹的“格物致知”的理論闡釋,但在實踐中他背離了“格物致知”的思想,而轉向心學。認為“格物”不是外在的探索,而是內在的醒悟,“格物者,格其心之物也,格其意之物也,格其知之物也。”(王陽明《傳習錄·答羅整庵少宰書之三》)王陽明的心學雖然陷入了主觀唯心主義的范式,顛倒了世界發生的順序,但在哲學上高揚了人的主體精神,將人的心靈從種種外在束縛中解放出來。

宋代以后求新求變、惑經疑古的思想開始在在學術界流行,對《尚書》《周易》《詩經》《春秋》《周禮》等傳統經典,他們公開質疑,對漢唐的經典注疏,他們更敢于提出不同見解,辯駁問難,不遺余力,顯示出宋學越來越鮮明的批判風格。歐陽修、司馬光、王安石、蘇軾、蘇轍、李覯、晁說之等都是慶歷以后不憚疑古、轉變學風的中堅人物。而宋人的學術視野也漸漸從紙質的經典文獻離開,轉向金石、器物等更廣泛的學術領域。劉敞的《先秦古器圖碑》、歐陽修的《集古錄》、呂大臨的《考古圖》、王黼的《宣和博古錄》、趙明誠的《金石錄》、薛尚功的《歷代鐘鼎彝器款識法帖》等,已經將古典學術帶入到一個新的領域。

第三,清代樸學的經典考據與證明。樸學是相對于宋學、理學這一概念提出的,面對宋明理學、心學以來的拋棄經典而空談心性,清代樸學在批判的基礎上,提出了回歸三代元典、回歸漢學精神,回歸素樸的學術追求,提倡對歷史資料“有證據的探討”,從而從根本上動搖了宋明理學的學術基礎。有學者批評清代考據學是哲學貧困基礎上的畸形學術繁榮,本質上缺少哲學精神;其實,哲學既是對世界的終極思考,也是對現實世界的具體關懷;哲學既是宏大的理論闡述,也是具體問題的科學證明。從這個意義上說,清代樸學回歸歷史源頭的精神指向和實事求是的科學證明,本質上也是一種哲學精神的體現,而就古典學的歷史而言,清代樸學是具有歷史轉折意義的。

清代樸學的精神指向是回到經典,回到經典產生的歷史源頭。清代學術的代表人物顧炎武、戴震、阮元、王引之、崔述等,都強調“圣人之道,在六經而已矣”[13],只有剝去蒙蔽在經典上的層層積塵,才能回到六經,才能回到源頭體驗圣人之道。清代樸學家們不僅提出了重返經典的思想理念,還指出了“由小學以通經明道”的具體學術路徑。戴震終身堅守從小學、制度、名物入手,探求六經之道的學術理念,取得了許多垂范后世的成果,產生了廣泛影響。有清一代的學術從理念到實踐,都對后世產生了積極影響,這也為20世紀西學東來、中西古典學的相逢準備了充足的條件。

2.20世紀中西古典學的歷史相逢

中西古典學相遇在20世紀東西文明的交流里,相逢在西學東漸的過程中。19世紀末已經開始有西方文學作品的翻譯,19世紀西方傳教士對于古希臘、古羅馬的古典學知識的引入和推廣,構成了近代中國古典學的最初發展因素。盡管近代傳教士對于西方古典學作品的譯介和傳播帶有文化殖民的目的,但這些作品無論是從翻譯的內容,還是編排的體例,都在一定程度上讓處于封閉狀態的中國人了解到西方古代文明的輝煌,并為中國未來的古典學建設提供了條件,做了準備。

中西古典學真正學術意義上的相逢源于20世紀初。這一時期的梁啟超不遺余力地介紹希臘文明,他在辦《新民叢報》時寫了很多關于古希臘的文章,他在1923年時所提到的“古典考釋學”的概念也是受到西方古典學中文獻學和語言考釋方法的影響,中西古典學由此有了學術意義上的交流,中國學術界也開始用古典學的目光審視經典審視中國文化的發源。此外,周作人、羅念生、陳康等人翻譯了大量古希臘文獻,也對西方古典學的傳播作出重大貢獻。

中西古典學的相逢引起了中國現代學術界巨大的心理震動,整理國故既是這種相逢帶來的學術反映,也是中國古典學興起的萌芽。所謂的“國故”是指中國古代傳統的文化與學術,這點和古典學所強調的“古代經典文獻與知識”具有相同的指歸。“整理國故”潮流的出現,在很大程度上是應對清末時期西方學術和知識體系對于中國傳統文化的沖擊,并從中國本土的學術立場維護、整理、發展自己的傳統文獻典籍。章太炎在其專著《國故論衡》一書中,從文學、語言學、音韻學、文字學等角度,對先秦古籍的文字作出了細致的考證與辨偽。

如果說章太炎等人對于古代典籍的發掘和研究是基于中國自身的傳統治學之精神,那么以五四新文化為代表的一些學人則試圖以西方的學術體系和學科方法,研究中國的傳世經典。傅斯年認為:“研究國故必須用科學的主義和方法,決不是‘抱殘守缺’的人所能辦到的。”[14]新文化運動的另一位健將胡適則更加推動這種“西化”的治學策略。1919年胡適發表《新思潮的意義》一文,將“整理國故”看作新文化運動不可分割的部分,并一再強調用科學方法來整理國故[15]。在胡適看來,所謂的“國故”等同于“國學”,即贊成用西方的學術體系和方法對中國的古代典籍進行新的整理和探究,系統歸納中國的傳統而雜亂無章的文獻資料。就實際而言,是西方古典學在中國的本土化移植,更進一步講,是中國古典學在面對西學來襲之時,于近代所開展的一系列的早期實踐活動與方法探索。盡管中西古典學的歷史相遇,是在激蕩的歷史風云中進行的,交流中的矛盾心理和精神震蕩是強烈的,但從學術意義上,其進步意義還是明顯的,這里特別應該強調兩點:

第一,古典學與中國現代學術的理論視野。清代樸學以重考據、重證明而見長,這對于糾正宋明以來只講心性的學風是具有重要意義的,但其流弊則是細瑣破碎,缺少整體性,多有現象的描述,少有透徹的分析。古典學以理論的整體性、方法的多樣性給中國古典學術研究帶來了新的目光,給人以耳目一新的感覺。特別是馬克思主義理論指導下的古典學術思想的影響,大大促進了古典文明和古代社會的研究。1929年出版的郭沫若的《中國古代社會研究》,就是在恩格斯《家庭、私有制和國家的起源》的影響下,研究中國古代社會問題的著作。侯外廬1946年完成的《中國古代社會史論》運用馬克思亞細亞生產方式的理論,研究中國古代社會的文明起源,分析了中國古代“城市國家”的構成形態,是古典學研究的代表性著作。1989年日知先生的《古代城邦史研究》,系統地運用古典學理論分析中國古代城邦社會的特點,顯示了中國古典學理論的成熟。

第二,古典學與中國現代學術的方法突破。古典學立足于多學科的求證方式,帶給中國現代學術方法論革命性的變化。王國維對于西方學問與中國的傳統治學有著較為清晰的認識。他十分重視出土文獻和考古成果,提出了“二重證據法”的學術方法,取得了學術方法的歷史突破。所謂“二重證據”即“于紙上之材料外,更得地下之新材料”,他把求證的視野從單純的紙上文獻帶入豐富的考古世界,實現了地上與地下的融合,這是古典學研究領域的擴展,也極大地推動了中國古典學研究水平的提高。陳寅恪在《王靜安先生遺書序》中將王國維的“二重證據”,進一步擴展為“三重證明”,即“一曰取地下之實物與紙上之遺文互相釋證”“二曰取異族之故書與吾國之舊籍互相補正”“三曰取外來之觀念與故有之材料互相參正”,這是陳寅恪對王國維學術方法的拓展,也是陳寅恪自己的學術追求。錢鐘書先生強調“打通”,即中外之間打通、古今之間打通、學科之間打通,無論是“二重證據”,還是“三重證明”,本質上都是打通,這正是古典學方法論的根本特征。

3.出土文獻與中國古典學發展的歷史機遇

陳寅恪在《陳垣敦煌劫余錄序》中說:“一代之學術,必有新材料與新問題。取用此新材料,以研求問題,則為此時代學術之新潮流。治學之士,得預此潮流者,謂之預流。”從這個意義上說,20世紀初以來大量地下文獻的出現是“新材料”,而以出土文獻的“新材料”來審視中國古典文明和中國歷史的發源,便是“新問題”,由此形成了中國現代學術的“新潮流”,也是中國古典學術的“預流”。

20世紀初殷墟甲骨文獻的發現,對中國古典文明研究具有特殊意義。安陽一帶所謂醫用的“龍骨”,被王懿榮、劉鶚、孫詒讓、羅振玉等學者發現并收藏,開啟了甲骨文研究的歷史。其中,王國維的研究成就最為突出,1917年王國維發表《殷卜辭所見先公先王考》和《殷卜辭所見先公先王續考》兩篇文章,以“新材料”的釋讀證實了《史記·殷本紀》所載有商一代先公先王世系的可靠性,為中國古典學術研究開辟了新的道路。而大量青銅銘文的出現,也與甲骨文的出土相呼應,共同構成了中國古典學的“新問題”——金文甲骨學。金文甲骨的出現,極大豐富了傳統文字學的研究資料,促成了20世紀古典文字學研究的繁榮。許多學者用此新材料研究中國古典文明問題,也使中國古典文明的研究達到了一個新的境界。

20世紀出土文獻被學者稱為“大發現時代”(李學勤《中國古代文明研究》),而20世紀70年代以來又被稱為出土文獻的井噴時代。尤其是70年代以來,陸續發現了大量漢代和戰國時代所抄寫的古書,如阜陽雙古堆、臨沂銀雀山、定縣八角廊等漢墓出土的竹書,長沙馬王堆漢墓出土的帛書,慈利石板坡、荊門郭店等戰國楚墓出土的竹書等,為古典學提供了一大批極為寶貴的新資料。王國維的“二重證據法”,就是建立在對出土文獻的大量考察之上的。

20世紀以來學術界流行的疑古思潮懷疑歷史,懷疑傳說,特別是對先秦經典的懷疑,使得傳統經典的地位不斷動搖,一度造成了上古時代文獻的貧乏。而不斷出土的甲骨、銘文、木牘、絹帛、竹書等文獻,不斷為許多先秦兩漢文化經典的存在提供科學依據,早期文學的研究視野也因此而拓寬。70年代馬王堆漢墓帛書和阜陽漢簡的出土促進了《周易》《詩經》等經典的研究,而90年代出土的郭店楚簡則大大提升了諸子學的研究水平。2000年11月,上海古籍出版社出版了《上海博物館藏戰國楚竹書》(一),其中的《孔子詩論》引發學術界異常熱烈的反響,圍繞著文字釋讀、竹簡編聯以及孔子的詩學思想等問題,進行了廣泛而有深度的探討,迅速形成了以詩學研究為中心而跨越多種學科的“顯學”。2008年,清華大學圖書館收藏的戰國簡(簡稱“清華簡”),不僅對解讀《周易》《尚書》《詩經》《左傳》等經典文獻意義重大,對理解中國詩歌、小說、散文的起源與原初形態也有文學史的補正意義。而隨著近期出土的安徽大學、北京大學、海昏侯漢墓等竹簡的整理出版,必將對《詩經》《論語》以及秦漢制度等領域的研究產生深遠的影響。

20世紀以來,我國現代考古學的建立不僅帶來了文獻的支撐,對我們重新思考古典文明也大有裨益。時至今日,一批批重要的文物隨著考古研究相繼問世,中國迎來了一個考古大發現的時代。李濟的“考古重建”、郭沫若的“古代研究”均為“走出疑古”起到了重要的作用,促使我們再度重新思考早期文明的歷史狀態。

依賴于出土文獻和考古成果的有力支撐,中國學術界終于發出了“走出疑古時代”“重建中國古典學”的有力聲音。李學勤先生在20世紀80年代就認為:“考古學新取得的一系列成果,已經提出很多有深遠意義的課題,這必將對人們關于古代的認識產生根本性的影響。重新估價中國古代文明的時機,現在業已成熟了。”[16]15裘錫圭在此基礎上進一步認為,應該用“古典學”這個詞來統攝“蘊含著中華文明源頭的先秦典籍的整理和研究”[2]。出土文獻的發掘不僅有利于追溯中國古代文明早期的文字形態與社會風貌,還有助于勘校傳世文獻的不足與殘缺,彌補相關史料的空白。

20世紀70年代以后大量出土文獻的發掘,為中國古典學的發展提供了有力的材料支持。20世紀80年代初,日知先生就主張以古典學的目光研究中國古典文明和城邦社會,并出版了《古代城邦史研究》《中西古典學引論》等著作。馮友蘭曾將古典學術研究概括為“信古—疑古—釋古”的“三個階段”,李學勤先生后來強烈呼吁“走出疑古時代”,以為“在現在條件下,我看走出‘疑古’的時代,不但是必要的,而且也是可能的了”[17]19。如響斯應,裘錫圭先生則明確提出了“重建古典學”的主張,強調“發展古典學已經成為時代的要求。我們不能照搬在很多方面都早已過時的傳統古典學,也不能接受那種疑古過了頭的古典學,必須進行古典學的重建。出土文獻對古典學的發展有舉足輕重的作用”[2]。隨著出土文獻研究的深入,重建古典學的呼吁得到了越來越多學者的響應,以古典學命名的學術機構紛紛建立。

4.古典學研究的本質是一種精神接續

古典學的本質并不是簡單的學術求證和方法訓練,而是指向遙遠的古典時代,指向偉大的古典精神。維拉莫威茲在《古典學的歷史》這樣描述古典學的目標:“該學科的任務就是利用科學的方法來復活那已逝的世界——把詩人的歌詞、哲學家的思想、立法者的觀念、廟宇的神圣、信仰者和非信仰者的情感、市場與港口熱鬧生活、海洋與陸地的面貌,以及工作與休閑中的人們注入新的活力”,也就是說古典學中“科學的方法”的目的是為了“復活那已逝的世界”,而那個已逝的世界是由“詩人的歌詞、哲學家的思想、立法者的觀念、廟宇的神圣、信仰者和非信仰者的情感”等文化現象構成的宏大精神體系,終極則是面對人,是對那些“工作與休閑的人們”,以古典精神給現代生活注入“新的活力”。

梁啟超提出的“以復古為解放”的思想,應該說是對古典學“復活那已逝的世界”“注入新的活力”的中國注解。1920年春天,梁啟超游歐歸來,在《清代學術概論》的寫作中,他明確提出了“以復古為解放”的寫作綱領,其謂:

綜觀二百余年之學史,其影響及于全思想界者,一言蔽之,曰“以復古為解放”。 第一步,復宋之古,對于王學而得解放。第二步,復漢唐之古,對于程朱而得解放。第三步,復西漢之古,對于許鄭而得解放。第四步,復先秦之古,對于一切傳注而得解放。夫既已復先秦之古,則非至對于孔孟而得解放焉不止矣。[18]6

在梁啟超筆下,從清初顧炎武對王學的反動到康有為顛覆一切經典,清代學者們以考據為手段節節復古,最終收獲到的是思想的層層解放。從復古的立場出發,實現精神解放的目的,復古是手段,解放才是本質。這個解放的過程是漸進的,有層次的,由清而復宋之古,由宋而復漢唐之古,由漢唐而復先秦之古,先秦之古是三代,這正到達了古典文明的本體。而一路走來是不斷掙脫束縛、卸去盔甲的過程,直至最后連孔孟也擺脫,回到歷史的起點,生氣盎然,天機一片。

古典學發展的歷史也確實走過了“以復古為解放”的過程。近代古典學建立于14—16世紀的西方文藝復興時期,其本質就是以追溯古希臘和古羅馬時代的古典文明為目標,力圖打破中世紀的思想黑暗和文化鉗制。古典學家通過對文獻進行科學詳細的整理,對典雅、流暢的修辭學表達的推崇,也是對抗經院派僵化蠻橫的治學方式,反映著一種人文主義的精神追求,為后來歐洲的思想解放運動廓清道路。

從18世紀開始的現代古典學,開始就以發掘包括《荷馬史詩》在內的古希臘文學的人文精神為目的。19—20世紀的西方古典學研究側重于傳統方法的應用,其具體表現在對古希臘、古羅馬傳世經典的語言考察與文本解讀,以此還原古典文明的內在價值與思想。20世紀后半葉的古典學無不專注于傳統思路的擴展,并希望以此追溯西方古希臘時期的人文精神和文藝復興時期的時代思想,從而彌補二戰給歐洲帶來的巨大創傷。也就是說,古典學的本質一直是實現對古典文明的精神接續,古典學術本身也一直是充滿懷疑和批評精神的,而懷疑、批判是新的思想和學術生長的前提。

中國古典學在建立過程中也一直注意精神的發掘。魯迅對于中國古典學的研究最早始于中西比較的范疇。他以“自樹”署名撰寫的《斯巴達之魂》一文,主要以敘述《希臘波斯戰爭史》的內容為脈絡。此外,魯迅在1908年8月的《河南》雜志上發表的《文化偏至論》一文中,以尼采的個人哲學為理論依托,從“掊物質而張靈明,任個人而排眾數”等角度,分析了中國近代落后的原因,進而與古希臘古羅馬文明相比較,主張學習“尊個性而張精神”“首在立人”等西方古典學的人文精神。

古典精神本質上是一種人的精神。人的精神和價值的發現是一個漫長而苦難的過程,經歷了從蒙昧、野蠻到達文明的轉變,是一個從黑暗到光明的歷史,是從殷墟殉葬坑的累累白骨到軸心時代人的生命被尊重、人的精神被高揚的歷史。

馬克思對古典時代的探討集中于人的精神探討,既指出古代人的自由意識受到時代因素的桎梏,也謳歌古代文明中積極的人性之光:“希臘人將永遠是我們的老師,因為這種素樸性把每一事物可以說是毫無掩飾地、在其本性的凈光中亮出來——盡管這光還是晦暗的。”[19]148

軸心時代是古典時代的輝煌時期,這一時期人性的光芒照亮了人類的精神世界,這種人性深深嵌入人類的精神深處,成為歷久彌新的文化記憶。每次回憶人之本質被發現人之價值被肯定的歷史,都有一種親臨往古踏上漫漫長路的親切感神圣感。重溫歷史,回到古典時代,正如瑞士心理學家G.G.榮格(Carl Gustav Jung,1875-1961)所描繪的“找到了原始意象、找到了心理原型”:“當原型的情境發生之時,我們會突然體驗到一種異常的釋放感也就不足為奇了,就像被一種不可抗拒的強力所操縱。這時我們已不再是個人,而是全體,整個人類的聲音在我們心中回響。”[20]96那種“原始情境”就是維拉莫威茲所說的“復活已逝世界”的“復活”,而那種“異常的釋放感”,就是梁啟超所說的“以復古為解放”的“解放”。到達古代世界,重溫往古文明,我們獲得的不是個人的,而是一個集體的、一個民族的整體釋放。