“一帶一路”是疫情下全球化發(fā)展的重要推動(dòng)力

王晨光

新冠肺炎疫情全球蔓延已累計(jì)造成逾2.6億人感染,500多萬(wàn)人死亡。各國(guó)為防控疫情采取了不同程度的封鎖隔離措施,導(dǎo)致商品、人員、資本等跨國(guó)流動(dòng)放緩,全球化進(jìn)程遭遇嚴(yán)重挫折。但在各方共同努力下,“一帶一路”合作卻逆勢(shì)前行,不斷取得新進(jìn)展新突破,展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性和廣闊前景,成為持續(xù)推進(jìn)全球化發(fā)展的重要推動(dòng)力。

20世紀(jì)80年代開(kāi)始的這一波全球化,雖然極大地推動(dòng)了人類社會(huì)的進(jìn)步,但也產(chǎn)生了發(fā)展不平衡、貧富分化、經(jīng)濟(jì)主權(quán)流失等問(wèn)題。這些問(wèn)題的累積使民粹主義、保護(hù)主義等逐漸抬頭,逆全球化或反全球化跡象不斷顯現(xiàn),其中尤以英國(guó)“脫歐”和特朗普當(dāng)選最為突出。疫情暴發(fā)后,全球化的負(fù)面效應(yīng)被突然放大,不少學(xué)者認(rèn)為,全球化將因此發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變,進(jìn)入“慢全球化”或“半全球化”時(shí)代。

首先,疫情令世界經(jīng)濟(jì)空前衰退,各國(guó)復(fù)蘇極不平衡,這為傳統(tǒng)反全球化勢(shì)力提供了溫床。疫情背景下,美股多次熔斷、國(guó)際油價(jià)暴跌、國(guó)際貿(mào)易和投資顯著下降、服務(wù)業(yè)大幅萎縮,全球經(jīng)濟(jì)被迫按下“暫停鍵”。2020年,全球經(jīng)濟(jì)陷入二戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的衰退,除中國(guó)外世界主要經(jīng)濟(jì)體無(wú)一擺脫經(jīng)濟(jì)萎縮的厄運(yùn)。2021年,世界經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)反彈,但各國(guó)復(fù)蘇情況存在顯著差異。世界銀行2021年6月發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告顯示,2021年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5.6%,其中中國(guó)經(jīng)濟(jì)增幅為8.5%,美國(guó)、歐元區(qū)和日本將分別增長(zhǎng)6.8%、4.2%和2.9%,除中國(guó)外的新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將增長(zhǎng)4.4%,低收入經(jīng)濟(jì)體僅將增長(zhǎng)2.9%。世界銀行行長(zhǎng)戴維·馬爾帕斯表示,雖然全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象,但疫情將繼續(xù)給發(fā)展中國(guó)家的民眾帶來(lái)貧困和不平等。可見(jiàn),疫情正進(jìn)一步損害低收入群體利益,拉大全球發(fā)展鴻溝和貧富差距,傳統(tǒng)反全球化力量可能會(huì)繼續(xù)壯大。

其次,疫情凸顯了全球產(chǎn)業(yè)分工不平衡所隱藏的脆弱性,未來(lái)全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈布局將更加重視安全因素。疫情不僅嚴(yán)重沖擊了亞非拉國(guó)家,也使擁有先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備和公共衛(wèi)生系統(tǒng)的美國(guó)、西歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體損失慘重。其中一個(gè)重要原因就是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在全球產(chǎn)業(yè)分工中將低附加值的產(chǎn)業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移到了發(fā)展中國(guó)家,本土只保留一些高附加值的產(chǎn)業(yè),導(dǎo)致其無(wú)法自主生產(chǎn)口罩、護(hù)目鏡、消毒液等基本醫(yī)療產(chǎn)品,在應(yīng)對(duì)疫情時(shí)陷入缺少醫(yī)療物資的境地,甚至頻頻上演互相搶奪醫(yī)療物資的鬧劇。鑒于這場(chǎng)深刻的教訓(xùn),歐美國(guó)家正想方設(shè)法通過(guò)產(chǎn)業(yè)回遷、產(chǎn)業(yè)收縮等方式調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局,力爭(zhēng)把涉及國(guó)家安全和民眾生命安全的戰(zhàn)略物資掌握在自己手里,減少對(duì)中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的過(guò)度依賴。跨國(guó)公司也主動(dòng)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的“彈性”,避免把“雞蛋放在一個(gè)籃子里”。總之,疫情使不少國(guó)家和企業(yè)在一定程度上選擇犧牲效率來(lái)滿足安全需求,甚至堂而皇之采取保護(hù)主義措施,這對(duì)全球化造成持久的負(fù)面影響。

“一帶一路”與中國(guó)鐵建——第十八屆大路畫(huà)展作品,《擎天穿越》,于行江,油畫(huà),2019年。(中鐵物資)

最后,疫情背景下中美戰(zhàn)略博弈愈演愈烈,美國(guó)乃至整個(gè)西方對(duì)中國(guó)的遏制打壓將給全球化發(fā)展增添變數(shù)。特朗普政府上臺(tái)后,悍然對(duì)中國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn),中美在諸多領(lǐng)域呈現(xiàn)“脫鉤”之勢(shì)。疫情本應(yīng)成為中美緩和緊張關(guān)系的契機(jī),但鑒于中美在應(yīng)對(duì)疫情、恢復(fù)經(jīng)濟(jì)、維護(hù)社會(huì)秩序等方面的表現(xiàn)高下立判,以及美國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)高度依賴中國(guó)、科技被中國(guó)趕超、國(guó)際地位被中國(guó)取代等的深層憂慮,特朗普政府和拜登政府不僅就疫情瘋狂“甩鍋”和抹黑中國(guó),而且變本加厲在經(jīng)貿(mào)、科技、意識(shí)形態(tài)等領(lǐng)域挑起兩國(guó)對(duì)立,并拉攏盟友拼湊反華“小圈子”。在美國(guó)的鼓噪下,一些西方國(guó)家基于對(duì)“東升西降”的不甘和“中國(guó)崛起”的忌憚,蓄意向中國(guó)發(fā)起輿論攻勢(shì),并追隨美國(guó)推行“去中國(guó)化”。受大國(guó)博弈加劇影響,全球貿(mào)易科技體系可能在一定程度上被人為割裂開(kāi)來(lái),形成兩個(gè)分別以中美為中心的市場(chǎng)。二者雖不會(huì)完全脫節(jié),但相互依存度會(huì)有所下降,阻礙全球化持續(xù)深入發(fā)展。

然而,疫情無(wú)國(guó)界,病毒無(wú)種族。疫情在強(qiáng)化傳統(tǒng)反全球化力量、催生新興反全球化力量的同時(shí),也使得加強(qiáng)國(guó)際醫(yī)療衛(wèi)生合作和全球宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)的重要性進(jìn)一步突出。越來(lái)越多的國(guó)家認(rèn)識(shí)到,面對(duì)威脅人類的全球性問(wèn)題,堅(jiān)持多邊主義、奉行國(guó)際合作才是唯一出路。中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先從疫情中恢復(fù)過(guò)來(lái),并有進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的堅(jiān)定意愿,將成為支持和推動(dòng)全球化的中堅(jiān)力量。其中,作為應(yīng)對(duì)逆全球化、探索新型全球化、改善全球治理的重要抓手,“一帶一路”倡議的意義和作用將更加凸顯。

2013年以來(lái),中國(guó)秉持共商、共建、共享原則推進(jìn)“一帶一路”建設(shè),得到國(guó)際社會(huì)普遍支持和歡迎。“一帶一路”成為新時(shí)代中國(guó)對(duì)外交往的靚麗名片。疫情暴發(fā)以來(lái),“一帶一路”建設(shè)不但沒(méi)有在全球化停滯的情況下陷入困境,反而逆風(fēng)飛翔,展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性和活力,在政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通和民心相通五個(gè)領(lǐng)域都取得了顯著進(jìn)展。

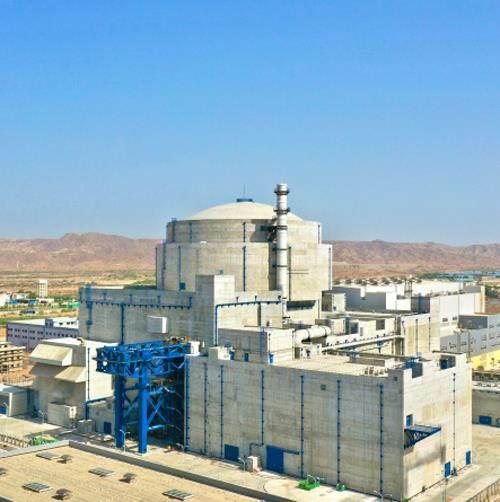

中核集團(tuán)承建的“華龍一號(hào)”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇核電2號(hào)機(jī)組。(中國(guó)中原圖片)

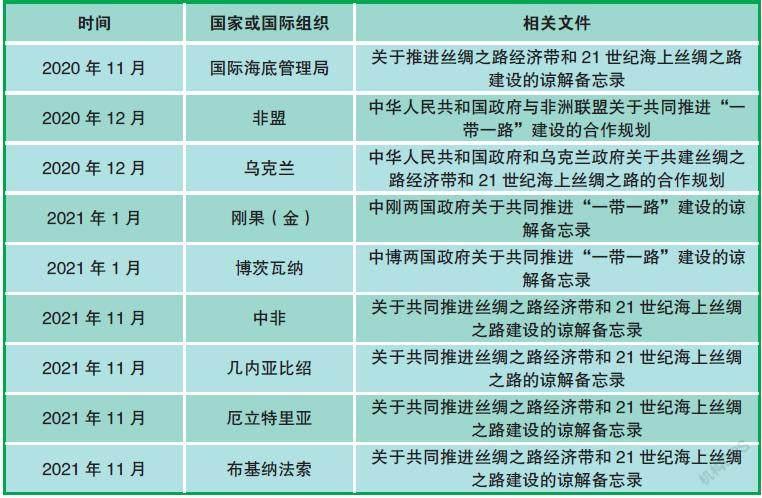

第一,政策和規(guī)則對(duì)接持續(xù)深化。過(guò)去幾年,隨著“一帶一路”建設(shè)平穩(wěn)快速發(fā)展,與中國(guó)簽署“一帶一路”合作文件的國(guó)家越來(lái)越多,聯(lián)合國(guó)、二十國(guó)集團(tuán)、亞太經(jīng)合組織等國(guó)際組織都對(duì)“一帶一路”倡議予以特別關(guān)注。疫情暴發(fā)以來(lái),中國(guó)相繼與國(guó)際海底管理局、非盟和剛果(金)、博茨瓦納、中非等國(guó)際組織和國(guó)家簽署合作文件(見(jiàn)表1),繼續(xù)擴(kuò)大“一帶一路”朋友圈。截至2021年11月底,中國(guó)已與144個(gè)國(guó)家、32個(gè)國(guó)際組織簽署了200余份共建“一帶一路”合作文件,且文件內(nèi)容逐漸細(xì)化。此外,中國(guó)還與緬甸、墨西哥、智利、白俄羅斯等國(guó)新建立了貿(mào)易暢通工作組,推動(dòng)與更多國(guó)家建立投資工作組、服務(wù)貿(mào)易工作組和電子商務(wù)合作機(jī)制,與斯里蘭卡、菲律賓、巴基斯坦、泰國(guó)、印尼、尼泊爾等周邊國(guó)家建立了“一帶一路”政黨共商機(jī)制等,相關(guān)合作機(jī)制對(duì)“一帶一路”建設(shè)的支撐和促進(jìn)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

表1 疫情暴發(fā)后與中國(guó)新簽署“一帶一路”合作文件的國(guó)家和國(guó)際組織

第二,基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通扎實(shí)推進(jìn)。作為“一帶一路”建設(shè)的標(biāo)志性成果,中歐班列在疫情中,有力保障了全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定。2020年中歐班列開(kāi)行1.24萬(wàn)列,單年開(kāi)行數(shù)量首次突破萬(wàn)列大關(guān),同比增長(zhǎng)50%,發(fā)送集裝箱113.5萬(wàn)標(biāo)箱,同比增長(zhǎng)56%,往返綜合重箱率達(dá)到98.4%。其中,發(fā)送醫(yī)療物資939萬(wàn)件,共計(jì)7.6萬(wàn)噸,成為國(guó)際社會(huì)攜手抗疫的“生命通道”。截至2021年9月,中歐班列累計(jì)開(kāi)行近4.5萬(wàn)列,運(yùn)送貨物405.7萬(wàn)標(biāo)箱,打通了73條運(yùn)行線路,通達(dá)歐洲23個(gè)國(guó)家的174個(gè)城市。同時(shí),中國(guó)企業(yè)統(tǒng)籌做好疫情防控與復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作,確保中老鐵路、雅萬(wàn)高鐵、匈塞鐵路、中老高速公路、巴基斯坦PKM高速公路、比雷埃夫斯港、皎漂深水港、阿聯(lián)酋哈斯彥清潔燃煤電站等“一帶一路”重大項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn),為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。在各方共同努力下,以鐵路、公路、航運(yùn)、航空、管道、空間綜合信息網(wǎng)絡(luò)等為核心的全方位、多層次、復(fù)合型基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)正在加快形成。

第三,國(guó)際貿(mào)易與投資合作不斷擴(kuò)大。在全球貿(mào)易萎縮、投資減少背景下,中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的貿(mào)易和投資合作勢(shì)頭不減。2020年,中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家貨物貿(mào)易額為1.35萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)0.7%;非金融類直接投資額177.9億美元,同比增長(zhǎng)18.3%;新簽承包工程合同額1414.6億美元,完成營(yíng)業(yè)額911.2億美元,分別占同期總額的55.4%和58.4%。2021年前三季度,上述幾項(xiàng)指標(biāo)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),“一帶一路”合作對(duì)全球經(jīng)貿(mào)往來(lái)的促進(jìn)作用更加顯現(xiàn)。自貿(mào)區(qū)建設(shè)方面,2020年10月中國(guó)與柬埔寨簽訂自貿(mào)協(xié)定,這是首個(gè)將“一帶一路”倡議合作獨(dú)立設(shè)章的自貿(mào)協(xié)定。同年11月,《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)順利簽署,全球規(guī)模最大的自貿(mào)區(qū)得以形成。中國(guó)還推動(dòng)實(shí)施《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2020年)》和《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2020年版)》,在服務(wù)貿(mào)易和投資方面繼續(xù)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。

第四,金融領(lǐng)域合作不斷深入。中國(guó)積極推動(dòng)人民幣國(guó)際化,與越來(lái)越多“一帶一路”沿線國(guó)家建立本幣互換安排、人民幣清算安排等。2020年,人民幣跨境結(jié)算量超28萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)44%;以人民幣計(jì)價(jià)的大宗商品期貨新增低硫燃料油期貨和國(guó)際銅期貨,國(guó)際期貨品種達(dá)到6個(gè)。亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行成立總額130億美元的疫情危機(jī)恢復(fù)基金,惠及越南、格魯吉亞、巴基斯坦、土耳其、哈薩克斯坦等國(guó)。絲路基金加大對(duì)“一帶一路”建設(shè)的支持,2020年新增簽約項(xiàng)目10余個(gè),新增承諾投資100多億元。隨著中國(guó)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段,綠色投資成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2020年3月,中國(guó)平安正式簽署“一帶一路”綠色投資原則,成為全球首家簽署該原則的保險(xiǎn)集團(tuán);同年4月,光大集團(tuán)牽頭的“一帶一路”綠色投資基金正式落地,系近年來(lái)國(guó)內(nèi)唯一獲準(zhǔn)使用“一帶一路”字樣的新設(shè)投資基金;2021年上半年,中國(guó)境內(nèi)綠色債券發(fā)行規(guī)模約合人民幣3077.79億元,超過(guò)2020年全年水平,引發(fā)全球綠色債券銷(xiāo)售熱潮。

2021年10月11日,為期六天的第七屆絲綢之路國(guó)際電影節(jié)在陜西西安開(kāi)幕。(新華社圖片)

第五,人文交流活動(dòng)豐富多彩。疫情雖然隔斷了人員往來(lái),但無(wú)法隔斷各國(guó)人民的交往熱情。中國(guó)通過(guò)線上線下相結(jié)合的方式開(kāi)展了一系列豐富多彩的人文交流活動(dòng):2020年8月,第六屆“一帶一路”科普交流周在北京舉行;10月,第七屆絲綢之路國(guó)際電影節(jié)在陜西西安舉行;12月,“一帶一路”青年故事會(huì)年度會(huì)議在北京舉辦;2021年2月,“歡樂(lè)春節(jié)”拉脫維亞、法國(guó)、韓國(guó)等國(guó)系列活動(dòng)在線上揭幕,為同慶春節(jié)的中外民眾獻(xiàn)上了一道道文化大餐。值得一提的是,由于中國(guó)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)取得了全面勝利,擺脫貧困成為近期“一帶一路”人文交流的一大主題。2020年12月,來(lái)自中國(guó)、波蘭、匈牙利等國(guó)家和地區(qū)的14家科研機(jī)構(gòu)和政府組織在云南臨滄共同發(fā)起成立了“一帶一路”減貧與發(fā)展聯(lián)盟,旨在推進(jìn)與“一帶一路”沿線國(guó)家共享扶貧開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)與模式;2021年1月底,中柬友好扶貧示范村項(xiàng)目正式啟動(dòng),這是中外民間組織首次攜手在海外開(kāi)展整村扶貧項(xiàng)目建設(shè)。

疫情背景下,“一帶一路”建設(shè)克服各類困難,抓住發(fā)展機(jī)遇,取得優(yōu)異成績(jī),成為促進(jìn)國(guó)際合作、推動(dòng)全球化發(fā)展的重要力量。當(dāng)前,疫情仍在全球肆虐,世界面臨的不穩(wěn)定性不確定性突出,中國(guó)堅(jiān)定維護(hù)和踐行真正的多邊主義,以高標(biāo)準(zhǔn)、可持續(xù)、惠民生為目標(biāo),繼續(xù)推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展,使其成為當(dāng)今世界深受歡迎的國(guó)際公共產(chǎn)品和國(guó)際合作平臺(tái)。

首先,加快建設(shè)健康絲綢之路,有效化解疫情對(duì)全球化的直接沖擊。疫情暴發(fā)以來(lái),中國(guó)本著公開(kāi)、透明、負(fù)責(zé)任的態(tài)度,堅(jiān)定不移推動(dòng)國(guó)際抗疫合作,及時(shí)向有需要的國(guó)家和地區(qū)提供力所能及的幫助。在自主研制出新冠疫苗后,中國(guó)積極踐行將疫苗作為全球公共產(chǎn)品的承諾,已向國(guó)際社會(huì)提供疫苗逾18億劑,是世界上對(duì)外提供疫苗最多的國(guó)家。當(dāng)前,傳染性更強(qiáng)的德?tīng)査皧W密克戎變異毒株快速擴(kuò)散,中國(guó)在努力做到全年向全球提供20億劑疫苗及向“新冠疫苗實(shí)施計(jì)劃”捐贈(zèng)1億美元基礎(chǔ)上,承諾將再向非洲提供10億劑疫苗。此舉將惠及廣大“一帶一路”沿線國(guó)家特別是發(fā)展中國(guó)家,切實(shí)保障民眾身體健康和生命安全。中國(guó)還將與國(guó)際社會(huì)一道完善以聯(lián)合國(guó)、世衛(wèi)組織為核心的全球衛(wèi)生治理體系,提升各國(guó)應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力,共建人類衛(wèi)生健康共同體。

2021年10月16日,“瀾滄”號(hào)動(dòng)車(chē)組運(yùn)抵剛剛建成的中老鐵路萬(wàn)象站,正式交付老中鐵路有限公司。(新華社圖片)

其次,繼續(xù)加強(qiáng)全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為全球化發(fā)展提供硬件支撐。基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”合作的重要方向,也是全球化發(fā)展的重要保障。疫情背景下,鑒于中歐班列成為全球物流運(yùn)輸“大動(dòng)脈”及數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)際貿(mào)易的促進(jìn)作用日益凸顯,交通基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字絲綢之路日漸成為共建“一帶一路”的優(yōu)先領(lǐng)域。具體看,中國(guó)需與相關(guān)國(guó)家共同確保中老鐵路、雅萬(wàn)高鐵、皎漂深水港等項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)或平穩(wěn)運(yùn)營(yíng),改善當(dāng)?shù)亟煌ɑA(chǔ)設(shè)施條件,使之更便捷地與世界連接,獲得更為廣闊的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí),加大對(duì)5G、區(qū)塊鏈、人工智能、智慧能源等“新基建”的投資力度,積極與沿線國(guó)家分享數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)驗(yàn),致力于消除“數(shù)字鴻溝”,幫助相關(guān)國(guó)家通過(guò)數(shù)字化實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

再次,堅(jiān)持互利共贏的開(kāi)放戰(zhàn)略,為全球化發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。面對(duì)全球化遭遇的回頭浪,中國(guó)在“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)中提出加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,以及建設(shè)更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制,彰顯了堅(jiān)持實(shí)施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對(duì)外開(kāi)放的意志和決心。今后中國(guó)需進(jìn)一步探求構(gòu)建新發(fā)展格局和共建“一帶一路”的新發(fā)力點(diǎn)和新結(jié)合點(diǎn),既從世界汲取發(fā)展動(dòng)力,也讓中國(guó)發(fā)展更好地惠及世界。一方面,進(jìn)一步通過(guò)縮短負(fù)面清單、放寬準(zhǔn)入限制、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等措施,推動(dòng)貿(mào)易和投資自由化便利化,為外商在華投資興業(yè)創(chuàng)造更多機(jī)遇;另一方面,加快構(gòu)建全球自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò),穩(wěn)慎推動(dòng)人民幣國(guó)際化,不斷推進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則建設(shè),引領(lǐng)和塑造全球自由貿(mào)易進(jìn)程。

最后,著力促進(jìn)民心相通,堅(jiān)定國(guó)際社會(huì)對(duì)全球化發(fā)展的信心。國(guó)之交在于民相親,民相親在于心相通。民心相通是最基礎(chǔ)、最堅(jiān)實(shí)、最持久的互聯(lián)互通,在當(dāng)前民粹主義升溫、保護(hù)主義抬頭的形勢(shì)下,民心相通的意義和作用更加凸顯。因此,中國(guó)需加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)際傳播,深入闡釋共建“一帶一路”的理念、原則、方式等,講好共建“一帶一路”故事,努力塑造可信可親可敬的中國(guó)形象,唱響共建“一帶一路”和全球化發(fā)展的光明前景。還需將關(guān)系沿線國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善的“小而美”項(xiàng)目作為對(duì)外合作優(yōu)先項(xiàng)目,讓當(dāng)?shù)孛癖娗袑?shí)享受到“一帶一路”建設(shè)帶來(lái)的好處,不斷增強(qiáng)獲得感和幸福感,為共建“一帶一路”、推動(dòng)全球化發(fā)展?fàn)幦≡絹?lái)越多的支持者和同行者。

作者系當(dāng)代世界研究中心工作人員