“中華第一城”:良渚遺址考古八十年

唐宋

浙江錢塘江流域的良渚文化屬于新石器時代,距今約5300~4300年,在現存的文獻和傳說中痕跡全無,對它的認知完全來自80余年的考古工作。自1936年施昕更先生發現良渚遺址至今,共經過幾代考古人的努力。

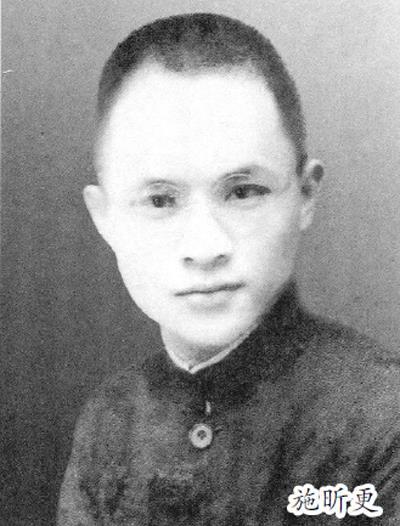

施昕更:良渚考古第一人

施昕更(1911~1939年),浙江余杭良渚鎮人。他并沒有受過專業的考古訓練,卻因為強烈的學術興趣和時不我待的執行力,好學善思,終成良渚考古第一人。

施昕更1926年中學畢業后,考入浙江省立高級工業學校。1929年6月經老師推薦,到西湖博覽會歷史廳任臨時雇員——講解員。

1929年11月,浙江省政府決定成立“浙江省立西湖博物館”(今浙江博物館前身)。施昕更因在西博會工作出色,得以進入博物館任繪圖員。不久就成長為獨當一面的青年地質學家。

1936年11月3日,他在良渚附近棋盤墳發現兩塊發亮的黑陶片,覺得和他看過的山東城子崖考古報告中的很類似,當屬于早期遺存,因此極其興奮。

在良渚發現黑陶后,博物館計劃在1937年上半年對遺址進行發掘。施昕更迫不及待地在1936年12月至1937年3月,提前進行了三次試掘,獲得了大量的石器、陶片、陶器等實物資料,由此從科學發掘的角度確認了良渚一帶存在著遠古文化遺存。隨后施昕更經過半年多的努力,完成了《良渚——杭縣第二區黑陶文化遺址初步報告》。

1937年7月,七七事變和八一三事件爆發,杭州淪陷。因為戰事,博物館已經提前向南搬遷。施昕更因為報告出版事宜,在杭州等待。后施昕更自己攜帶報告的原稿孤身追尋已南遷的博物館。后來,博物館因為經費缺乏而解散。在非常艱難的情況下,時任館長到已經流亡麗水的浙江省教育廳,要求撥款印刷。教育廳同意出資印刷。施昕更的好友鐘國儀帶著稿子,繞道溫州,去了當時已經是“孤島”的上海付印。同時,又委托衛聚賢校對。國難當頭,田野考古活動幾乎完全停滯的中國,個人都難以保全的時刻,一部考古報告,竟活了下來。

不幸的是,這位大有作為的年青人,在1939年5月因患猩紅熱而英年早逝,安葬于瑞安西山。

王明達:第一次提出“良渚遺址群”的概念

1959年,考古學家夏鼐正式提出了“良渚文化”的名稱。

上世紀80年代,牟永抗、王明達等考古學家接過良渚考古發掘接力棒,接連發現了王陵等級的反山遺址以及祭壇和墓地復合的瑤山遺址,出土了大量的玉器,成果十分驕人,證明了良渚“琢玉技術”的高超。

王明達畢業于北京大學考古專業,畢業后分配到社科院考古所,后被下放農村。1979年浙江考古所成立,他重新歸隊。

1978~1986年,浙江省文物考古研究所陸續在浙北發掘了一些小型良渚文化遺址,并對良渚地區進行了首次系統調查。王明達帶了八個人,走了20多天,跑了8個鄉鎮,調查范圍從東邊的勾莊到西邊的彭公。這次調查新發現了30多處遺址。

轉機來自于1986年反山的發掘。僅僅憑著堆土和福泉山類似的現象,發掘申請書上王明達直接就定性為“良渚貴族墓地”,并編寫了挖出大墓后的操作細則。

反山共清理了良渚文化時期大墓11座,出土隨葬品1200余件(組),其中玉器1100余件(組),有琮、壁、鉞等20余種;還有大量漆器上的鑲嵌玉片、玉粒以及象牙器等。這是已知出土玉器數量最多、品種最豐富、雕琢最精美的一處良渚文化高等級墓地。

繼反山之后,1987年發現瑤山祭壇和貴族墓葬。1991年,發掘了匯觀山祭壇,1987年~1992年,發現莫角山土臺。

這期間王明達逐漸認識到良渚的50多個遺址,分布密度大,遺存等級高,應該是彼此有密切關聯的一個整體。因此在1986年的良渚遺址發現50周年學術討論會上,他第一次提出了“良渚遺址群”的概念,這一概念改變了原來孤立的遺址點的視角,標志著對良渚遺址整體性認識的形成,也為后來良渚遺址的整體保護提供了理論基礎。

第二代考古人還有一個理念對良渚考古與保護影響深遠。即邊發掘邊保護的理念。從1986年反山發掘中,他們就將大墓墓坑用沙土回填,保存至今。這個原則一直保持,所以良渚幾乎所有重要遺址都保存了發掘現場,為今天遺址公園的展示創造了最好條件。

劉斌與王寧遠:文理思維相兼容

2000年以后,良渚第三代考古人逐漸成為主角。劉斌和王寧遠兩人為典型代表。

劉斌,原浙江省文物考古研究所所長,現浙江大學藝術與考古學院教授。他1985年畢業分配到浙江考古所,隨即參與或主持了良渚遺址大部分的重大發掘:反山、瑤山、匯觀山祭壇的發掘、發現良渚古城以及主持高壩系統調查等等。尤其是良渚古城的發現,轟動全國。

莫角山土臺發現后,當時考古學界有一種觀點,認為在低濕的江南水鄉地區,或許早期并沒有像北方那樣的具有城墻的城存在。

那么,良渚遺址是否有城墻呢?2006年,隨著莫角山西南部的葡萄畈遺址的發掘,答案逐漸清晰起來。

2006年6月~2007年1月,浙江省文物考古研究所為了了解良渚遺址重點保護區域內農民住宅外遷安置點的地下情況,在瓶窯葡萄畈村高地西側發掘時,發現了一條良渚文化時期的南北向河溝,寬約45米,深約1米,河溝內有較厚的良渚文化生活堆積。一天在河道堆積里發現一塊碎玉料,引起劉斌的關注。劉斌對高壟進行了試掘,確定這不是一個生活的地面。如果一公里多長的葡萄畈高地是良渚時期人工修建的苕溪大堤的話,那該是多么浩大的工程啊!

從2007年3月開始,劉斌首先以葡萄畈遺址為基點,向南北做延伸鉆探調查和試掘。經過鉆探發現,土壟居然是方形的,將莫角山圍繞在中間,因此,這就不是苕溪大堤,而是城墻!至此,一個東西1600~1700米,南北1800~1900米,總面積約300萬平方米的四面圍合的良渚古城,已經擺在了世人的面前。

良渚古城的發現被譽為“中華第一城”,震動了考古界,引起了社會各界的高度關注。良渚古城的發現將以往發現的莫角山遺址及反山貴族墓地乃至良渚遺址群內的許多遺址組合為一個整體,為研究良渚遺址群整體布局和空間關系提供了新的資料。

隨著幾次國際會議的召開,良渚古城也越來越得到國際考古學家的關注,英國知名考古學家科林·倫福儒先生指出,良渚古城已展現出強大的社會組織能力,是東亞最早的國家社會。

良渚古城發現后,劉斌他們卻沒有一門心思地圍繞著城內做文章。他們清醒地認識到,良渚古城這樣的都城其外圍必然存在著龐大的支持系統。他們跳出城圈看古城,制定了“先外后內,結構優先”的工作計劃。為后來古城外郭和水利系統的發現埋下伏筆。

在良渚第三代考古人中,王寧遠是個比較另類的人。

中國考古學一般屬于文科,他卻屬于偏于理科思維的人。在文科背景的傳統考古團隊中有他,可以起到很好的互補作用。

2009年年底,王寧遠參與了“GIS(地理信息系統)培訓班”,進行了一周的短訓。一天休息時他忽然想起可以用良渚古城的數字地圖作一個數字高程模型(DEM)練練手,結果有驚人的發現,赫然發現良渚古城東南部外側,存在著一個長方形的框形結構,應與古城密切相關。次年進行試掘,證實其正是古城的外郭,從而說明良渚古城具有宮城、王城、外郭三重完整結構。因此DEM成為良渚古城結構研究中的一種高效手段,從時間和經費上都具有巨大的優勢,在良渚考古中得到迅速推廣。

但是如果調查涵蓋面積達幾十上百平方公里,這一成本仍是巨大的。因此,在更大范圍的系統調查中,遙感衛片成為更重要的手段,并因此發現了良渚水利系統的完整結構。

良渚外圍水利系統共有三個部分,其中塘山長堤早在上世紀90年代即已發現,但是一直無法找到圍合結構。2009年在良渚古城西北10余公里處的崗公嶺發現水壩線索,通過勘探共確認了分布于谷口位置的6個高壩壩體,共分東西兩組,但是和塘山長堤無法接續。2011年,考古學者獲得了較高精度的美國1969年的鎖眼間諜衛星影像,遂在該衛片上尋找在兩山之間類似于啞鈴狀的結構。結果很意外地在高壩區南側發現一處高度可疑的地點。他們立刻派人進行洛陽鏟勘探,確認為人工堆筑的壩體,同時發現其東西兩側山體外,還另有兩個較短的壩體,共同組成低壩系統。這個發現最大的意義在于揭示出了良渚外圍水利系統的完整結構。

良渚水利系統后來和良渚古城一道,于2019年成功列入世界文化遺產。

2021年10月,良渚遺址被評為“百年百大考古發現”。

(綜合浙江文物網2020年12月4日、人民網)