名著閱讀項目化學習的路徑

馮曉波

摘 要 當下名著閱讀教學存在碎片化閱讀、機械化閱讀、虛假化閱讀的現象,導致學生對名著閱讀興趣不濃、閱讀思維水平低下等問題。筆者在名著閱讀中引入項目化學習,圍繞其多樣的實踐性、生活的情境性、指向核心知識三個特征,通過聚焦文體特質、設計學習情境、組織問題鏈條、凸顯高階思維等策略,精心設計驅動性問題,帶領學生走向完整、真實、有意義的名著閱讀。

關鍵詞 驅動性問題;名著閱讀;項目化學習

筆者對現階段的名著閱讀教學現狀進行了調查,發現名著閱讀存在碎片化閱讀、機械化閱讀和虛假化閱讀的現象。學生的閱讀缺乏驅動力,閱讀興趣沒有被激發出來,無法主動對作品進行深度思考。筆者在名著閱讀中引入項目化學習,對名著進行項目設計,精心設計“驅動性問題”,以期激發學生的閱讀興趣,帶領學生深度閱讀名著。

一、名著閱讀項目化學習中驅動性問題的特征

夏雪梅博士認為一個好的驅動性問題能夠營造一種由求知欲驅動的學習氛圍,鼓勵學生積極地尋找問題的解決方案、計劃和開展探究、記錄和理解數據、收集證據和辨論觀點、構建和共享學習成果。[1]83可見,在名著閱讀中引入項目化學習非常有必要。

1.多樣的實踐性

名著項目化學習中的“實踐”是多樣化的,能讓學生經歷一次豐富而有意義的學習過程。夏雪梅博士認為項目化學習中的實踐主要包含探究性實踐、審美性實踐、調控性實踐、社會性實踐和技術性實踐,并且這五種實踐形態是有交叉和融合的。

因此,名著閱讀項目化學習中的驅動性問題應該包含以上幾種實踐形態,能夠讓學生產生對問題探究的欲望。例如學生能夠建立名著內容與學習生活之間的聯系,能夠設計出多種閱讀的方案等等都是一種探究性實踐。再如學生在小組討論閱讀方案時,相互傾聽、討論就是一種社會性實踐。

簡而言之,名著閱讀項目化學習中的驅動性問題隱含著豐富多樣的實踐形態,引領學生在“實踐”中“做”和“學”,對知識進行深度的理解。

2.生活的情境性

驅動性問題就是將比較抽象的、深奧的本質問題,轉化為特定年齡段的學生感興趣的問題。本質問題比較抽象,而驅動性問題則嵌入了學生更感興趣的情境。[1]5可見,名著閱讀項目化學習中的驅動性問題必須體現出生活化的情境性,在作品內容與學生生活之間進行勾連,設計學習情境,將問題變得有趣、有料,驅動學生的閱讀。

3.指向核心知識

驅動性問題并不是簡單的向學生提問,然后要求學生從作品中尋找答案,而是指向一部名著作品的核心知識。就名著作品而言,它的核心知識應指向兩方面:閱讀策略和精神價值。因此,在設計名著閱讀項目化學習的驅動性問題時,要聚焦在這部作品應采用的閱讀策略有哪些,以及這部作品能帶給學生怎樣的精神價值。

當然,名著閱讀之間有些相同文體特質的核心知識是存在交叉與融合的。例如同樣作為小說作品《鋼鐵是怎樣煉成的》和《西游記》,在設計驅動性問題時必須包含對人物的解讀,就需要用到相同的閱讀策略。

二、名著閱讀項目化學習中驅動性問題的設計策略

1.聚焦文體特質,架起作品與閱讀策略的橋梁

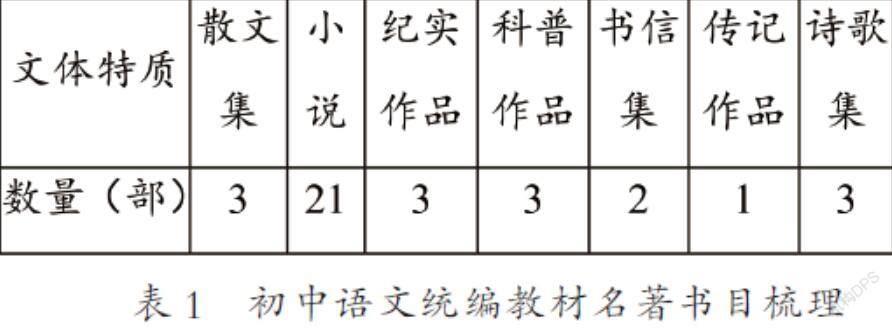

對于初中階段的學生來說,他們閱讀完一部名著作品后,往往能夠說出作品的內容大意。但對于這部作品的核心知識往往不得而知。就名著閱讀教學而言,需要解決兩個問題:教什么和怎么教,其中“教什么”即一部作品的核心知識。于是,筆者對初中語文統編教材中的名著閱讀書目的文體特質進行了梳理,如下表1:

從表中可見,作品的文體特質呈現多樣化。因此,針對不同文體特質的作品,應設計不同的驅動性問題。例如紀實作品的文體特質是真實性和文學性,需要引導學生掌握作品中的事實,即紅色事件和紅色人物。《紅星照耀中國》作為一部紀實作品,在設計驅動性問題時就要圍繞作品中的文體特質展開,教給學生紀實作品的重點在于理解紀實作品的特點和掌握閱讀方法,而非熟練掌握作品中的人物、事件等內容大意。

再如,初中語文統編教材中要求學生閱讀的小說作品有21部,圍繞小說作品設計驅動性問題時也要考慮它的文體特質。筆者認為可以圍繞小說中的人物、情節、環境等設計驅動性問題。例如外國小說《鋼鐵是怎樣煉成的》可以圍繞人物“保爾”設計驅動性問題,開展 “臨終前,保爾最想感謝的人是誰?請你給保爾發一則朋友圈”的項目式學習,驅動學生對人物保爾的專題探究,梳理保爾的人際關系網,深度閱讀保爾的精神成長史。需要指出的是,初中三個年段都有要求閱讀小說作品,不同的小說作品可以指向不同的要素,作為設計驅動性問題的重點。

由此可見,名著閱讀項目化學習中的驅動性問題,必須緊扣作品的文體特質。當然,名著閱讀教學的最終追求是教給學生某一類作品的閱讀策略,即“怎么讀”。因此,名著閱讀項目化學習中的驅動性問題也要嵌入相應的閱讀策略,引導學生從“會讀一本”到“會讀一類”,實現閱讀策略的遷移與運用。

閱讀策略是指讀者有意識地根據閱讀任務、目標以及閱讀材料的特點等因素靈活選用的促進有效理解的計劃,如規則、方法和技巧。[2]筆者認為,在初中階段學生需要學習掌握的閱讀策略主要有內容重構策略、預測策略、勾連策略、對比策略、圖文轉化策略等,需要引導學生面對不同文體特質、不同閱讀任務時要采取不同的閱讀策略。

紀實作品《紅星照耀中國》中的驅動性問題“設計長征紀念館名稱”中隱含多種形式的閱讀策略。例如撰寫紅色人物小傳和紅色戰役解說詞,就需要引導學生掌握內容重構策略和勾連策略。學生需要先按照順序梳理人物或者事件前后相關的內容,這一步更多的是采用勾連策略。第二步學生要對梳理好的人物或事件的內容所有選擇,進行內容重構,撰寫成紅色人物小傳或紅色戰役解說詞。再如,繪制長征路線圖就需要采用圖文轉化策略,學生根據作者的文字敘述,繪制出長征開始和結束的時間、地點,并標注出重要的紅色戰役。

而小說作品《駱駝祥子》中圍繞“假如祥子也有微信號”設計驅動性問題,包含四個學習任務:取昵稱、加好友、發朋友圈、評論朋友圈。其中取昵稱需要用內容重構策略,將祥子的基本信息內容從不同章節中梳理出來,重構成一張人物信息表;加好友也需要用到內容重構策略和聯結策略,重新梳理祥子與其他人物之間的關系網;發朋友圈和評論朋友圈主要用到外化輸出策略和閃回捕捉策略,關注作品中反復出現的關鍵細節和祥子對待事物的態度,直至理解讀懂人物的悲劇和理解作品的主題。

因此,高質量的驅動性問題必然可以訓練學生的多種閱讀策略,引導學生面對不同的閱讀任務時要采用不同的閱讀策略。值得注意的是,驅動性問題中蘊含的閱讀策略具有共性和個性。雖然《紅星照耀中國》和《駱駝祥子》是不同的文體作品,但是路線制作、海報、人物信息表等都要用外化輸出策略和內容重構策略,驅動性問題中含有共性策略。解讀祥子的人物形象,除了外化輸出策略以外,著重需要使用閃回捕捉策略,重點關注祥子對待同一事物的不同看法,梳理、分析人物的心理變化過程。

簡而言之,不論閱讀哪一部小說作品中的人物,學生都需要用到閃回捕捉策略,這是小說作品驅動性問題中個性化的閱讀策略,也充分關注到了小說的文體特質。

2.設計學習情境,打通生活與知識內容的壁壘

建構主義認為知識在情境中獲得的。為此,筆者認為在設計驅動性問題時也需要設計學習情境,讓學生在真實的情境中學習,獲取新的知識。真實情境并非僅指現實生活中真實發生的事件,而是指所學知識能力的真實運用和在復雜情境中的真實思維。[1]68在《普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)》中,它將情境劃分為個人體驗情境、社會生活情境和學科認知情境。

此外,好的驅動性問題一方面能引發高階思維,一方面能提供問題化的組織結構,為信息和內容提供有意義的目的[1]68。因此,良好的閱讀體驗,能夠激發學生的閱讀興趣,也能引領學生走向名著閱讀的深處。這就暗示我們要重視學生的閱讀體驗,設計閱讀情境,讓學生覺得名著閱讀有趣又有料。驅動性問題的挑戰性和抽象性不像本質問題那樣大,要結合學生的特點和經驗進行轉化,找到學生感興趣的情境。[1]55

在《紅星照耀中國》這部作品的驅動性問題中,筆者設計了一個“社會生活情境”,賦予學生一個全新的社會人的角色,嘗試著讓學生在體驗中學習新的知識。每個學生會根據自己的社會生活經驗和作品內容,設計不一樣的場館名稱和場館具體內容。在這樣的驅動性問題中,學生不僅是一個閱讀者,還是一個場館設計者,實現了知識由點到面,從靜態到動態、輸入到輸出的過程,加深了學生對作品內容的理解。當學生進入該情境后,濃厚的閱讀興趣會給他們帶來更好的閱讀體驗。

再如小說作品《駱駝祥子》項目化學習,在設計驅動性問題時,可以圍繞“假如祥子也有微信號”的情境來設計,讓學生替祥子取昵稱、加好友、發朋友圈、評朋友圈,驅動整部作品的深度閱讀。因為就初中階段的學生來說,他們對微信號并不陌生,都有自己的微信號。因此,教師設計微信號的生活情境,可以讓學生對閱讀整部作品更有興趣,在生活化的情境中完成高質量的閱讀任務,習得小說作品中人物形象解讀的方法。

需要注意的是,學習生活情境化具有普適性和獨特性。例如小說作品《鋼鐵是怎樣煉成的》項目化學習時,也可以設計“保爾發朋友圈”的生活情境,讓保爾說一段最想感謝的話,串聯起保爾與其他人物的關系和典型情節。可見,設計圍繞“微信號”展開的生活情境是具有普適性的,可以用在小說、散文等文體作品的項目化學習中。

但是“場館設計”的生活情境可以更適合于用在《紅星照耀中國》《海底兩萬里》《西游記》等紀實小說作品的項目化學習中。“寫一封信”的生活情境更適合于書信作品《傅雷家書》的項目化學習。這些都說明了在面對不同的文體作品時,設計驅動性問題時需要重點考慮生活情境的獨特性。

3.組織問題鏈條,實現作品內容與核心知識的覆蓋

驅動性問題引領下的核心問題并不是單純的疊加碎片化的問題,而是問題與問題的有序推進,前后存在關聯性,是一種整體性閱讀,注重學生的閱讀過程完整性。在《紅星照耀中國》名著閱讀項目化學習中,驅動性問題“設計場館名稱”其實包括三個專題探究驅動任務:紅色路線專題探究、紅色戰役專題探究、紅色人物專題探究,每個專題探究驅動任務具體如下。

(1)在書本中作者單獨用一章來敘述“長征”事件,可見“長征”的重要性。請你以書本中的依據,在A3紙上繪制紅軍長征的路線圖,要求標注出長征起始的時間、地點等相關重要信息。

(2)紅軍長征歷經艱難險阻,最終取得了長征的勝利。這一路上,紅軍披荊斬棘,毫無畏懼,經歷了一場又一場經典的紅色戰役。現在要評選紅軍長征之路的“經典戰役”,請你結合書本內容,選擇其中一場戰役撰寫一份解說詞。

(3)一場場的紅色戰役讓人驚心動魄,讓我們如臨其境,慨嘆紅軍這一路的不容易。在紅色戰役中,也涌現出了許多偉大的紅色人物和無名氏的紅色人物,請你為這些紅色人物撰寫一份人物小傳和人物名片,要求能體現人物的性格特征。

顯而易見,這些問題是鏈條化的,三個專題探究驅動任務聚焦于紀實作品中的“事實”,指向作品的核心知識——紀實類作品的閱讀方法,也能夠激發學生的閱讀興趣,引領學生的思考路徑和方向。當然,這些問題鏈條需要學生自主實踐去完成,繪制紅軍長征路線圖屬于審美性實踐和探究性實踐,撰寫解說詞屬于探究性實踐,撰寫人物小傳屬于審美性實踐和探究性實踐。可見,這些問題鏈條中包含了多種多樣的實踐形式。

當然,專題任務之間需要呈現出任務鏈條化,某個專題任務之下的幾個小任務也需要呈現出問題鏈條化。小說作品《駱駝祥子》中“祥子”人物專題,借助“微信號”情境設計驅動性問題,要求學生完成四個學習任務。這四個學習任務之間是層層遞進、螺旋上升的,前一個學習任務能夠為下一個學習任務的展開做鋪墊。例如“祥子發朋友圈”和“回復友人評論”就是緊密聯系的,學生只有準確理解祥子當時發朋友圈的心情,勾連人物的核心情節,準確把握人物的形象,才能準確回復友人的評論。

總而言之,問題鏈條化既可以指作品專題之間問題的鏈條化,也可以指某個專題內部問題的鏈條化。它們有一定的全面性,需要關聯作品的核心內容,指向作品的深處,問題與問題能夠自然、合理的組合,呈現螺旋上升的結構,在獲取知識的過程中實現問題的解決,確保學生的閱讀蘊含著豐富多樣的實踐形態,真正實現“做中學”。

4.凸顯高階思維,建立作品與閱讀深度的聯系

名著閱讀是深度閱讀,需要訓練學生的高階思維能力,來提升學生名著閱讀的品質。名著閱讀品質與學生的“元認知”有著重要的關系。學生在學習中,一方面進行著各種認知活動,包括感知、記憶、思維等,另一方面又要對自己的各種認知活動進行積極的監控和調節,這種對自己的感知、記憶、思維等認知活動本身的再認知,再記憶,再思維就稱為元認知。可見,在設計驅動性問題時,我們需要凸顯名著閱讀的高階思維,聚焦“元認知”,設計挑戰性問題,借助于評價量規,促成學生對自我閱讀情況的反思與提升。”

美國教育家布魯姆將教育目標分類成記憶、理解、應用、分析、評估、創造六個層次,其中記憶、理解、應用屬于低階思維,分析、評估、創造屬于高階思維。雖然驅動性問題很有趣,單并不意味著會降低思考的質量,驅動性問題同樣引發學生的高階思考。[1]60因此,名著閱讀項目化學習中的驅動性問題應是富有思維含量的問題,應處于高階思維水平層次。

《紅星照耀中國》中的驅動性問題是設計長征紀念館的分館名稱。分館名稱的由來并不是憑空產生的,需要學生對自己的初讀體驗進行理解、分析,對初讀的知識進行梳理、分析。這一步更多的是涉及低階思維層次,但是第二步的場館命名則是處于“創造”層次了,可以測評學生對作品的整體掌握情況。

當然,思維的層級化并不是說驅動性問題都是高階思維,同樣需要用到低階思維。夏雪梅博士認為項目化學習指向高階思維能力,它用高階學習包裹低階學習。[3]例如專題探究驅動任務二中需要學生撰寫一份紅色戰役解說詞。學生需要先梳理某一場紅色戰役的整個過程,然后對這場戰役進行分析,選擇關鍵的內容,并在撰寫解說詞的過程中加入自己對這場戰役的評價。雖然最終呈現的解說詞是文字表述的形式,但是學生的思維真實的經歷了由低階思維到高階思維的過程。

另外,在《駱駝祥子》項目化學習中,借助“微信號”情境來解讀祥子的人生悲劇,在討論“假如小福子不死,祥子是否就能過上好生活”的問題時,學生必須理清作品中祥子的基本信息、人物關系網、關鍵情節等內容,這些也都是指向低階思維的。在低階思維的引領下,學生進一步結合自己的閱讀體驗和原著內容,對祥子的人生悲劇做出自己的分析和評價,實現從低階思維到高階思維的過渡。

因此,名著閱讀項目化學習需要提倡訓練學生的高階思維能力,但我們也要關注學生的低階思維,用高階思維包裹低階思維,實現深度閱讀。

驅動性問題是名著閱讀項目化學習的關鍵,應指向一部作品的核心知識,具有一定的情境性、開放性和挑戰性,能激發學生的閱讀興趣,帶領學生走向真實而有意義的名著閱讀。當然,驅動性問題的設計也可以有多種多樣的形式和風格,也值得我們在今后的名著閱讀教學中持續探索與實踐。

〔本文系浙江省杭州市基教教研重點課題“名著導航:逆向設計視角下名著閱讀任務書設計的實踐探究”(L2021024)階段性成果〕

參考文獻

[1]夏雪梅.項目化學習設計:學習素養視角下的國際與本土實踐[M].北京:教育科學出版社,2018.

[2]鄭慧.設計學習:為了學生成為獨立而成熟的學習者[J]教學月刊·中學版(語文教學),2017(6):74.

[3]夏雪梅.項目化學習的實施:學習素養視角下的中國建構[M].北京:教育科學出版社,2020:13.

[作者通聯:杭州市金惠初級中學]

學校圍繞“嚴以治校,精以治教,勤以治學”的工作方針,踐行“做有價值的教育,辦有價值的學校”的辦學追求,科學提煉了“一訓三風”的校園文化,包括“明德至善、明理致遠”的“明理”校訓,“團結、勤奮、樂業、進取”的校風,“敦樸、精深、樂教、創新”的教風,“誠信、自律、樂學、開拓”的學風。學校遵循“一訓三風”,借助大德育、大閱讀教育和大體育,努力促進學校規范化建設、特色化打造、品牌化創建。

——《中國教育報》2021年11月24日