動態

我國首個PD-1抗癌藥上市申請被FDA正式受理

近日,信達生物制藥集團和美國禮來制藥集團共同對外公布,其聯合開發的創新生物藥“PD-1單克隆抗體達伯舒”,上市申請被美國食品藥品監督管理局(FDA)受理并進入正式審評階段。

達伯舒(通用名“信迪利單抗注射液”)屬于PD-1免疫抗癌藥,由信達生物進行早期開發,2015年與美國禮來制藥集團達成授權合作協議,雙方共同開發。在中國新藥創制重大科技專項的支持下,達伯舒實現了我國在免疫治療領域自主研發創新藥物的重大突破,成為第一個登上國際學術期刊《柳葉刀·血液學》封面的中國PD-1單抗。2018年12月,達伯舒在中國正式獲批上市,并成為第一個納入國家醫保目錄的PD-1類新藥,用于治療復發/難治性經典型霍奇金淋巴瘤;2021年2月,達伯舒聯合培美曲塞和鉑類治療非鱗狀非小細胞肺癌在中國獲批。

越來越多的中國創新藥開啟了全球化進程

2020年,美國FDA授予達伯舒孤兒藥資格,分別用于治療食管癌和T細胞淋巴瘤。同年,達伯舒還獲得了歐洲藥物管理局(EMA)授予的孤兒藥資格,適應癥為外周T細胞淋巴瘤。此次獲美國FDA受理的上市申請,是達伯舒聯合培美曲塞和鉑類治療非鱗狀非小細胞肺癌。

近年來,我國新藥研發取得一定進展,越來越多的創新藥開啟了全球化進程。專家介紹,創新生物藥通過美國藥監機構批準上市并不容易。此次受理后,美國FDA將對信達生物的申報資料進行審評,實行現場核查,最終確定是否批準。

我國將構建自然災害風險防治的技術支撐體系

5月18日,從第一次全國自然災害綜合風險普查情況發布會上獲悉,國家減災委將構建自然災害風險防治的技術支撐體系,建立全國自然災害綜合風險調查評估指標體系,形成分區域、分類型的國家自然災害綜合風險基礎數據庫,形成適應我國國情的自然災害綜合風險普查工作制度體系。

第一次全國自然災害綜合風險普查有三項目標:一要摸清自然災害風險底數,全面獲取全國地震災害、地質災害、氣象災害、水旱災害、海洋災害、森林草原火災等6大類22種災害致災信息,以及人口、經濟、房屋、基礎設施、公共服務系統、三次產業等重要承災體信息,掌握歷史災害信息,查明區域綜合減災能力。二要把握自然災害風險規律,客觀認識當前全國和各地區致災風險水平、承災體脆弱性水平、災害綜合風險水平、綜合減災能力和區域多災種特征,提出全國自然災害綜合防治區劃和防治建議。三要構建自然災害風險防治的技術支撐體系。

據介紹,針對普查技術性強、專業性高這一突出特點,國務院普查辦專門成立了由多個部門派出專家組成的技術組,統籌做好技術工作,取得了積極成效。一是加強普查的頂層設計,保證普查的科學性。二是形成較為完整的技術規范體系和軟件系統平臺,在多個部門專家不斷努力和磨合下,已經完成100余項調查類、評估與區劃類、質檢核查類技術規范的制修訂工作,建設形成普查軟件平臺體系。三是加強普查成果應用的研究,積極探索普查成果在自然災害防治常態化工作中的應用,支撐社會經濟可持續發展的區域布局和功能區劃,支撐重大工程項目建設和主要自然災害防治工程建設布局,制定合理避讓、有效防治、風險防控對策和措施等。

中國首次實現“水窗”波段X射線激光

5月14日,從中國科學院上海高等研究院獲悉,中國首臺X射線自由電子激光用戶裝置——上海軟X射線自由電子激光裝置(簡稱SXFEL)新近取得重要突破,首次實現“水窗”波段X射線激光,填補中國在相關領域的空白,表明中國在軟X射線自由電子激光研制方面已步入國際先進行列。

上海光源科學中心副主任、軟X射線自由電子激光用戶裝置項目常務副經理劉波介紹,目前國際已有的3臺軟X射線自由電子激光裝置(另外兩臺是德國的FLASH裝置和意大利FERMI-FEL裝置)中,上海這臺裝置的輸出波長最短。

劉波介紹,軟X射線的波長在1納米到10納米之間,“水窗”指波長在2.3納米到4.4納米范圍的軟X射線,“在此波段內,水對X射線來說是透明的,也就是說,這個波段的X射線可以很順利地‘穿透’水,而其他波段的X射線容易被水‘吸收’。另外,X射線自由電子激光有個特點是非常‘快’”。

“快”有何用?劉波表示,X射線自由電子激光足夠“快”,可用于活體生物細胞的顯微成像等,具有重要的科學應用價值。他進一步解釋,原來我們沒辦法去探知活細胞的真正結構,“以前可以‘輻射’活細胞,但一下子就‘打’死了,看到的是死細胞狀態,但‘水窗’波段的X射線自由電子激光,雖然也會把細胞‘打’死,但捕捉到的是沒死狀態的細胞,因為它足夠‘快’,足夠強”。

據介紹,除了能“看”到活體生物細胞,“水窗”波段的X射線還可以用于超快化學、超快物理、原子分子光學等相關實驗。

據悉,SXFEL裝置與上海同步輻射光源、上海硬X射線自由電子激光裝置(在建)、上海超強超短激光裝置等一起,將在上海浦東張江構建“光子科學設施集群”。

我國首條小衛星智能生產線第一顆衛星下線

位于武漢國家航天產業基地衛星產業園的國內首條小衛星智能生產線5月13日迎來第一顆衛星下線。這標志著我國即將進入小衛星批量生產階段。

此次下線的衛星由中國航天科工集團有限公司自主研發,是面向批量生產的典型衛星。該衛星由結構與機構分系統、熱控分系統、供配電分系統、姿軌控分系統、綜合電子分系統、工程測控分系統和有效載荷分系統七大系統組成。

據航天科工空間工程發展有限公司相關負責人介紹,該衛星通過零部件出庫、部裝、總裝、整星電測、熱控實施等工序,在衛星智能生產線上完成總裝集成測試,順利實現成品下線,有效驗證了衛星智能生產線的可行性。

據悉,該衛星智能生產線于2019年啟動建設,目前已具備正式投產運行條件。它具有“柔性智能化、數字孿生、云制造”等特征,通過采用智能制造先進技術,可實現生產過程精準感知、關鍵工序質量實時控制、制造全過程數據采集與控制等。基于智能制造,該小衛星智能生產線可使小衛星的生產效率提高40%以上,能夠滿足1噸以下小衛星年產240顆總裝集成測試的需求。

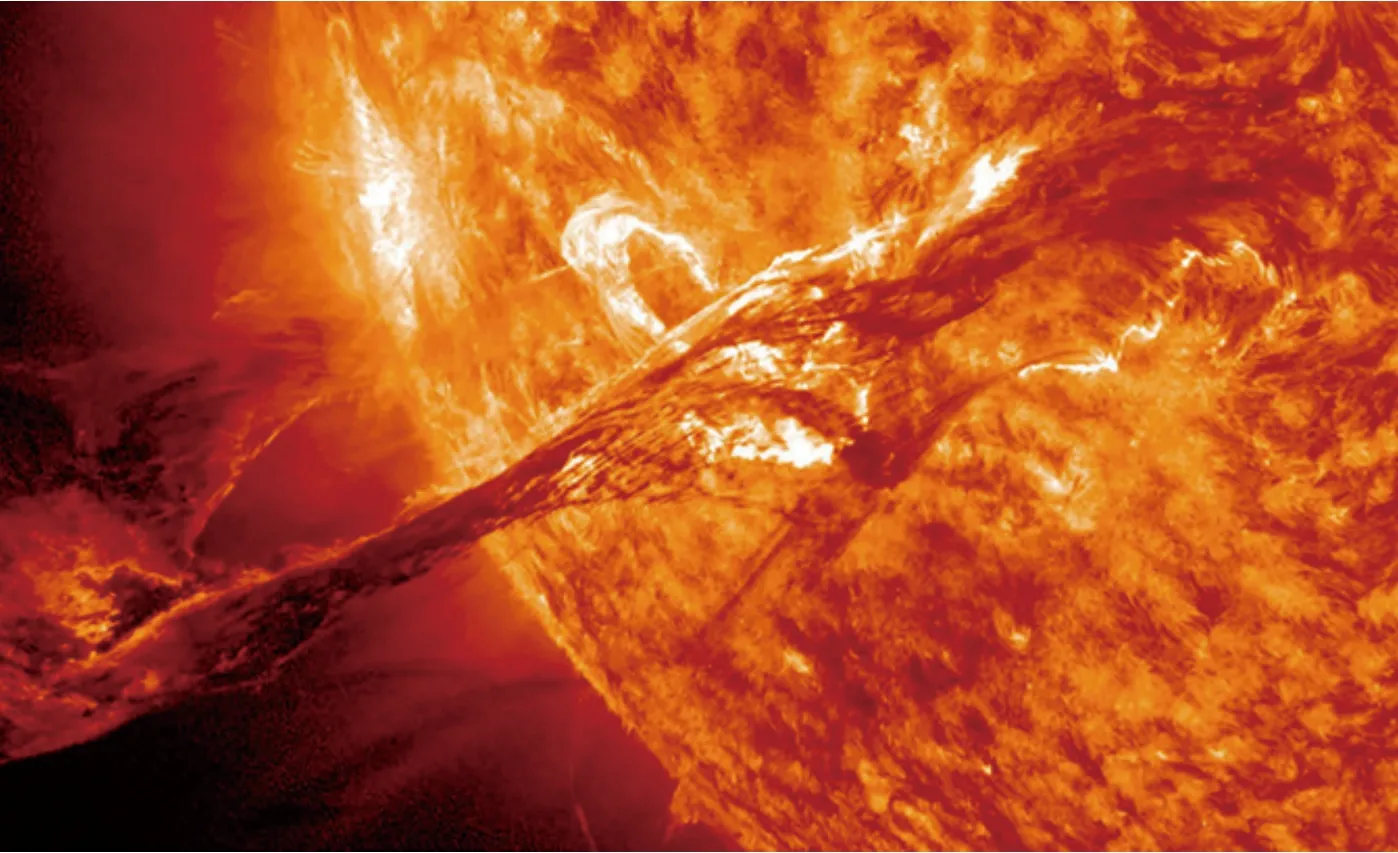

太陽爆發往往伴隨著日冕物質拋射和耀斑現象

天文工作者在太陽耀斑環上方結構有新發現

5月12日,從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺科研人員完成的一項最新數值模擬研究發現,太陽耀斑環上方的高溫扇形結構的形成和演化,與電流片內的湍動過程息息相關。天文學權威期刊《天體物理學雜志》發表了這一成果。

太陽爆發往往伴隨著日冕物質拋射和耀斑現象。觀測發現,耀斑環上方存在著混沌的高溫等離子體結構,溫度在1000萬K左右,被稱作拱上方扇形結構。其空間位置通常與硬X射線、射電輻射和微波輻射源的位置一致,但拱上方扇形結構內的精細等離子體結構,以及如何被加熱到如此高的溫度,仍然是未解之謎,亟待進一步研究。

研究人員基于標準耀斑模型,加入更真實的熱傳導和輻射冷卻過程,同時利用2.5維的高分辨率磁流體動力學模擬,分析了拱上方扇形結構的熱力學行為,并探討了在極紫外觀測中探測終止激波的潛在可能。對拱上方扇形結構內的等離子體的運動軌跡和溫度的分析結果表明,這一結構中的物質來源于日冕,并在磁重聯電流片中被加熱。同時,拱上方扇形結構的高度在整個重聯過程也會經歷一個先下降后上升的趨勢,這主要是洛倫茲力和壓力梯度力的不平衡導致的。

另一方面,在極紫外觀測合成圖像里,由于視角不同,終止激波周圍的輻射會導致強度的巨大變化。因此,有賴于較好的視角,研究人員可能在極紫外觀測中找到終止激波存在的證據。