一種基于SPiN二極管的高集成可重構天線

蘇 漢, 王華劍

(武警工程大學信息工程學院,西安,710086)

隨著無線通信、人工智能、衛星導航和移動終端之間的聯系越來越密切,通信需求的高速發展使得傳統天線系統面臨著前所未有的挑戰。傳統天線設計在PCB或其他介質板上,該天線具有體積大、重構性能差以及集成度低等缺點。此外,金屬(銅或鋁)作為天線基本輻射單元,使得天線的隱身性能大大降低,限制了天線系統向小型化、智能化和集成化方向發展[1]。因此,利用可重構天線技術實現天線系統的智能化成為了無線通信領域的重要研究方向之一。目前,國內外研究人員通常采用兩種方法實現天線性能的重構:一種是在預先設計的孔徑上使用射頻開關(PIN二極管,場效應晶體管和MEMS等),另一種是采用多天線系統[2-4]。射頻開關以及多天線系統的存在將會極大地降低天線系統集成度和重構靈活性,難以滿足現代通信系統的需求。本文提出了一種基于固態等離子體表面PiN(SPiN)二極管的新型高集成可重構天線,通過控制不同二極管單元的導通與截止實現天線系統的動態重構,具有工作頻段切換靈活、輻射方向范圍寬、高集成度易于實現小型化、且與半導體硅工藝相兼容等眾多優勢,未來在國防通訊與雷達技術方面具有重要的應用前景。

SPiN二極管取代金屬作為硅基天線的基本組成部分,當在該二極管上施加正向偏壓時會在本征區內部形成固態等離子體區域。此時,本征區內的載流子濃度超過1018cm-3,二極管具備類金屬特性可作為天線輻射單元,實現電磁波的輻射、傳輸與接收。由于等離子體區域的電導率與載流子濃度密切相關,SPiN二極管陣列單元采用絕緣體上硅(SOI)技術將載流子限定在頂層硅中,使得本征區內部載流子的濃度進一步提升。本文設計了一種基于SPiN二極管的硅基可重構單極子天線,并通過控制不同輻射單元的導通與截止改變單極子天線的等離子體區域實現兩種不同的工作狀態。同時,高電阻率硅襯底的引入有助于減少襯底介質與外界電磁波之間的相互耦合,從而改善天線系統的集成度和天線的輻射性能[5-7]。

1 固態等離子體SPiN二極管

1.1 二極管工作機制

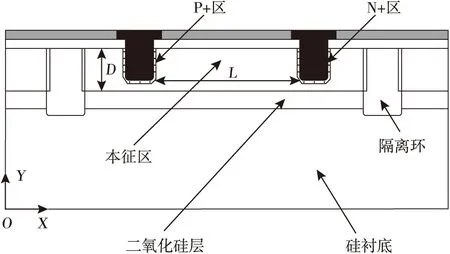

在傳統天線系統中,PIN二極管作為射頻開關器件,是一種垂直器件,通過控制PIN二極管的狀態實現天線性能的重構。與傳統PIN二極管相比,硅基固態等離子體SPiN二極管是一種橫向半導體器件,其結構示意圖如圖1所示。該二極管包含四個部分:有源區(P+和N+)、本征區、二氧化硅層和金屬接觸區。根據理論分析和仿真優化結果,本征區長度L為50 μm(由載流子擴散長度決定),本征區寬度為20 μm,本征區深度D為80 μm(由電磁波頻率和趨膚深度之間的關系確定)[8]。此外,該二極管在本征區四周還設置有環形絕緣體,隔離環的存在可避免載流子在兩個相鄰SPiN二極管之間的橫向擴散,從而進一步提升本征區內部固態等離子體濃度和分布均勻性。

圖1 SPiN二極管結構示意圖

當在該二極管上施加正向偏壓時,有源區(N+和P+)內的載流子(電子和空穴)向本征區內部擴散并發生復合。當本征區內部載流子產生與復合達到動態平衡時,二極管處于穩定狀態,此時本征區內部載流子濃度可超過1018cm-3,等離子體區域的電導率非常高,具備類金屬特性,可作為天線基本輻射單元實現電磁波的輻射、接收和傳輸[9-11]。此外,當沒有正向偏壓施加在二極管兩端時,二極管處于截止狀態,此時本征區內部沒有高濃度固態等離子體,二極管相當于一種電介質,不與外界電磁波相互耦合,大大提高了天線系統的隱身性能。

1.2 固態等離子體濃度和分布模型

固態等離子體濃度是SPiN二極管的主要特性參數,濃度大小和分布均勻性直接影響到硅基天線系統的輻射特性。因此,載流子在本征區內部濃度和分布模型的研究對硅基可重構天線的研究至關重要。

P型有源區與本征區界面Pi結處的載流子濃度(x=xp)可以表示為:

(1)

γ1=exp[(VPi-VD1)/φT]

(2)

mop=pop-nop,moi=noi-poi

(3)

式中:VPi是Pi結的電壓;VD1是Pi結的接觸電勢差。mop和moi是本征區的多數載流子;pop和nop是P+區的穩定空穴和電子濃度;poi和noi是本征區的穩定空穴和電子濃度[12]。

假設雜質完全電離,則式(1)可表示為:

(4)

式中:NA是P+區域的摻雜濃度;Nd是本征區的摻雜濃度。式(4)可以簡化為:

p(xp)≈γ1NA

(5)

類似的,N型有源區與本征區界面Ni結處的載流子濃度(x=xn)可以表示為:

p(xn)≈γ2ND

(6)

式中:ND是N+區的摻雜濃度。

因此,載流子濃度公式的系數可以表示為:

(7)

(8)

其中:

式中:VD2是Ni結的接觸電勢差。

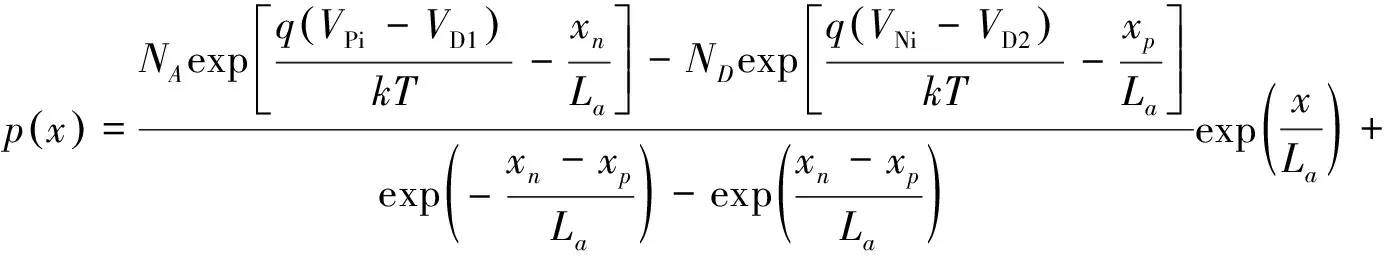

因此,本征區內的固態等離子體濃度模型可以描述為:

(9)

基于以上研究,得到了本征區內部固態等離子體濃度和分布模型,為二極管和硅基天線的理論仿真與工藝制備奠定了基礎,驗證了SPiN二極管設計的有效性。

2 二極管實驗分析

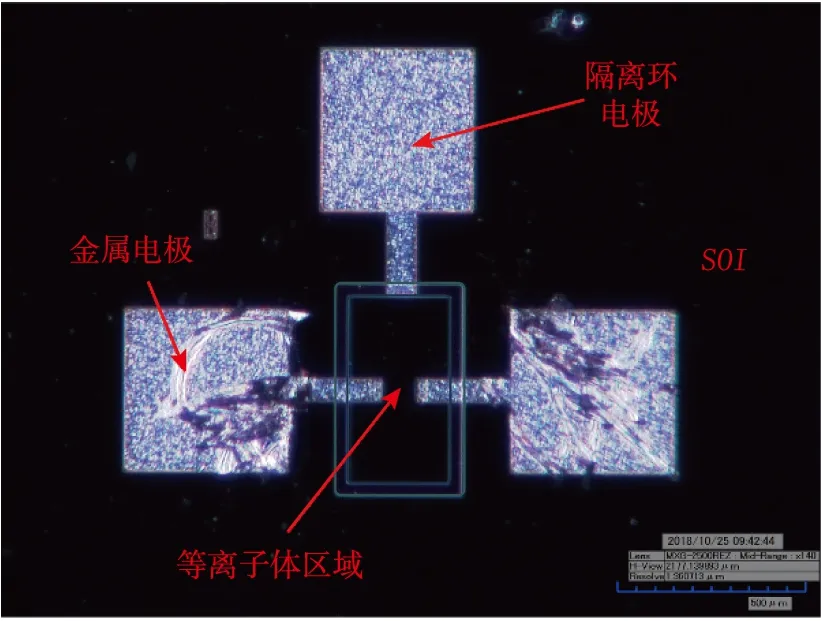

圖2為制備的SPiN二極管樣品,通過二極管結構尺寸參數以及理論模型的優化,得到了具有高濃度載流子的等離子體器件。通過在金屬電極上施加正向偏壓以產生高濃度的固態等離子體區域,同時在本征區四周形成環形絕緣實現載流子隔離。SPiN二極管在SOI襯底上制備而成,實驗中選用高電阻率的硅襯底:相對介電常數為11.8,損耗角正切為0.01,電導率約為3 S/m,有助于弱化硅襯底與外界電磁波之間的耦合,從而進一步改善天線系統的集成度和輻射性能。二極管制備的整個過程均在室溫下進行。

圖2 SPiN二極管樣品

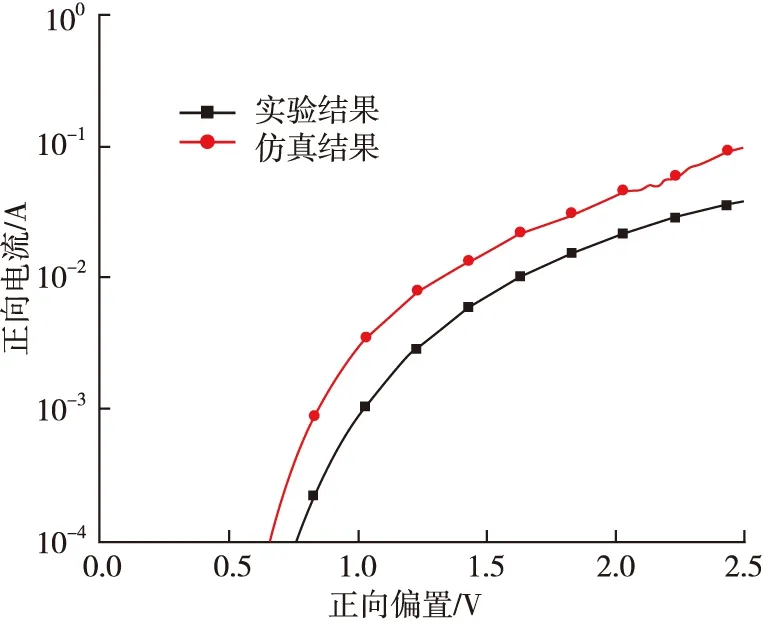

制備的SPiN二極管正向I-V特性仿真和實驗結果如圖3所示。從圖中可以看出,該二極管的開啟電壓約為0.8 V,此時載流子處于大注入水平,隨著電壓的進一步增加,二極管達到平衡狀態,穩態電壓和電流分別為2 V和0.1 A。同時,該二極管具有良好的正向特性,實驗與仿真結果吻合良好。

圖3 SPiN二極管I-V特性

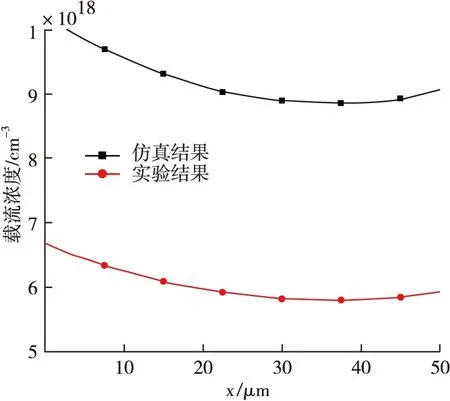

為了進一步研究該二極管的固態等離子體微波特性,本文分析了二極管內部載流子濃度和分布情況,如圖4所示。

從圖4中可以看出,二極管內部固態等離子體濃度超過1018cm-3,且濃度最小值達到了6×1018cm-3。此時,等離子體區域的電導率非常高,代替金屬與外界電磁波相互耦合,可以極大地改善天線的性能。由式(9)可得到二極管內部載流子分布模型,載流子在本征區內部呈現一種“懸鏈式”分布,二極管兩端濃度最高,越往中心區域濃度越低,這是由于電子和空穴的復合形成的。此外,二極管正向特性的仿真與實驗結果相互吻合,結果之間微小的偏差可能來源于載流子摻雜和擴散不均勻。

圖4 載流子濃度和分布

3 硅基可重構單極子天線

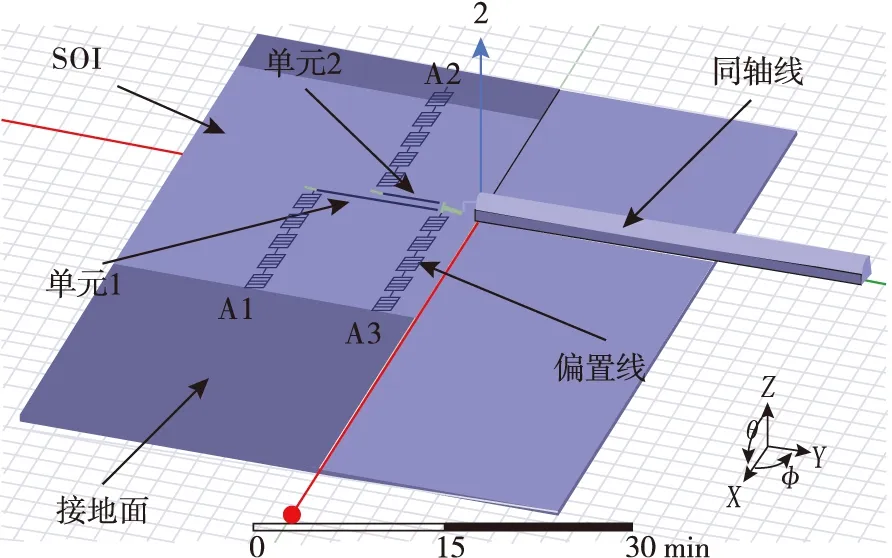

基于以上研究成果,本文設計了一種基于優化SPiN二極管的硅基固態等離子體可重構單極子天線,其結構示意圖見圖5。

圖5 可重構單極子天線結構示意圖

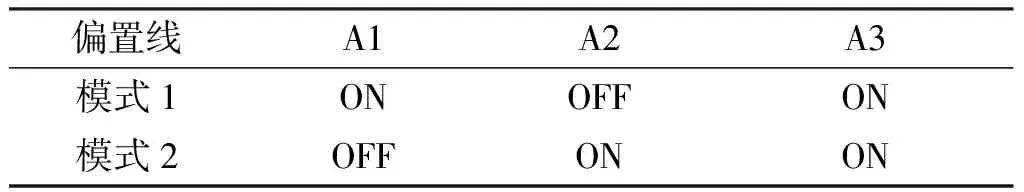

從圖中可以看出,該單極子天線系統由5個部分組成:天線導體(單元1和單元2),同軸線,偏置線(A1,A2和A3),接地面和SOI襯底。該單極子天線水平放置,并且所有系統部件均通過半導體工藝設計在單個硅襯底上。該天線包含兩部分等離子體區域:單元1和單元2,單元1的長度為8.5 mm,單元2的長度為7.5 mm,不同導體單元均由相同的優化SPiN二極管排列串聯而成。表1為天線的兩種工作狀態,通過動態控制不同單元的導通與截止來改變等離子體區域的有效長度從而實現天線性能的重構,使其重構性能和集成性能相比于金屬天線系統大大提升。

表1 單極子天線重構模式

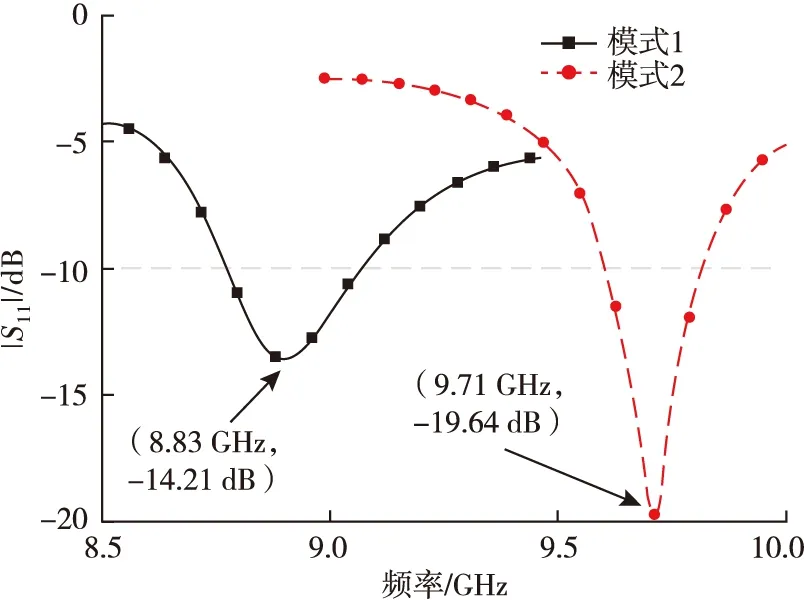

可重構單極子天線在兩種工作狀態下的S參數隨頻率變化的曲線如圖6所示。從圖中可以看出,所設計的硅基單極子天線實現了諧振頻率在8.83 GHz和9.71 GHz的兩種重構模式,且|S11|最小值達到了-20 dB左右。

圖6 可重構單極子天線S參數

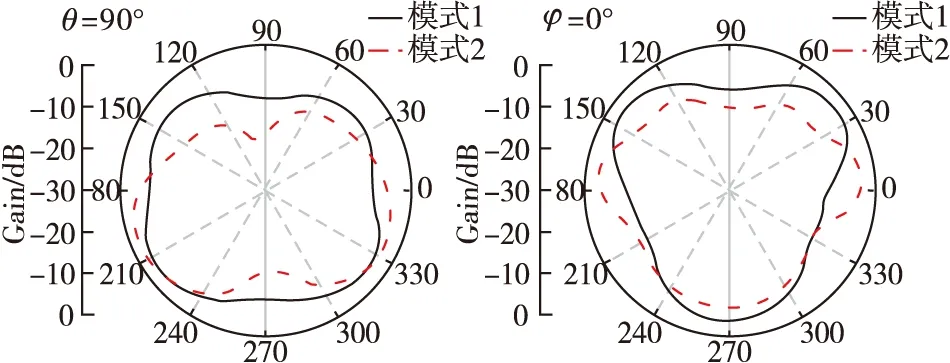

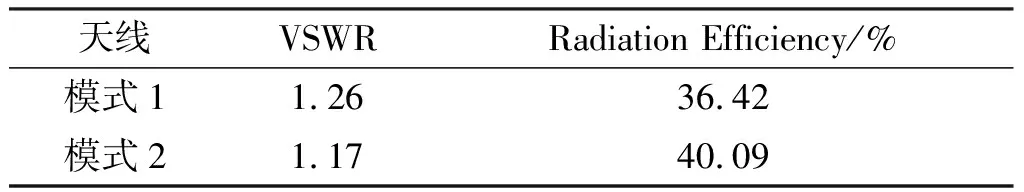

圖7為該單極子天線在兩種狀態下的輻射方向圖(θ=90°和φ=0°)。從圖中可以看出,該天線顯示出良好的輻射性能,在兩種工作狀態下的最大增益分別達到了1.68 dB和2.04 dB。 表2為該可重構單極子天線的其他輻射參數。

圖7 單極子天線輻射方向圖

表2 單極子天線其他輻射參數

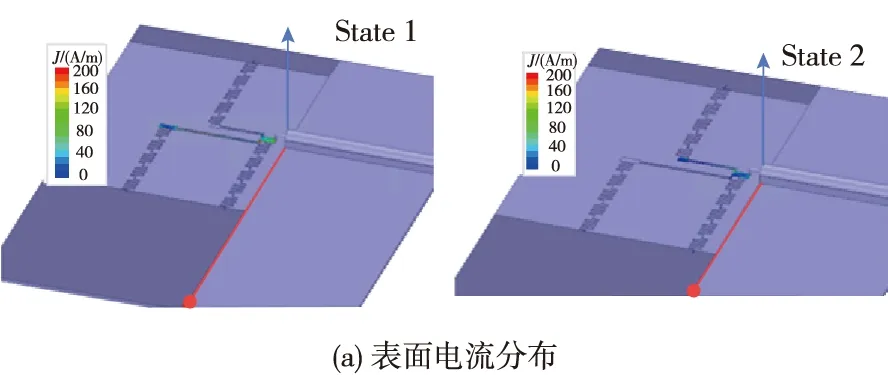

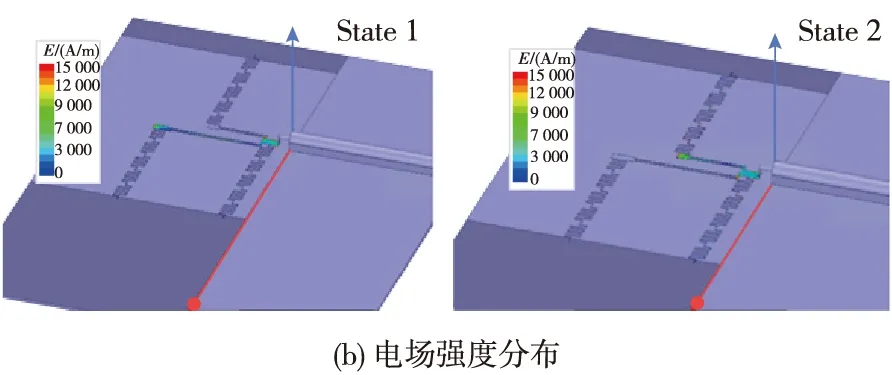

圖8為該硅基單極子天線在不同工作狀態下的表面電流和電場強度分布。從圖8(a)中可以看出,在工作模式1下單元1的表面電流分布很強,驗證了該天線諧振模式在8.8 GHz時的工作狀態主要由單元1被激勵。同時,單元2的表面電流分布很小,在這種情況下,該部分類似于電介質材料不與外界電磁波相互耦合。類似地,當該單極子天線工作在模式2時,單元2上會產生很強的表面電流分布。此外,本文還研究了單極子天線在兩種狀態下的電場強度分布,如圖8(b)所示,驗證了硅基天線設計的有效性。

圖8 天線在不同工作狀態下的電流和電場強度分布

4 結語

本文研究了一種基于SPiN二極管的新型硅基固態等離子體可重構單極子天線,優化并制備了SPiN二極管陣列單元,仿真和實驗結果表明,二極管本征區內部的載流子濃度超過1018cm-3。此外,SOI技術的引入可進一步提高二極管的性能。基于優化得到的高性能SPiN二極管,提出了一種硅基固態等離子體可重構單極子天線,得到了兩種諧振頻率(8.83 GHz和9.71 GHz)的重構狀態,天線其他輻射參數也表現出良好的輻射性能,具有工作頻段切換靈活、輻射方向范圍寬、高集成度易于實現小型化、且與半導體硅工藝相兼容等眾多優勢,為硅基固態等離子體可重構天線的設計與應用提供了有益的參考和指導。