運輸機場殘損航空器搬移工作探究

北京中航建研航空設計咨詢有限公司 吳春洋

一、研究背景

近幾年來,我國發生多起殘損航空器搬移事件,主要表現為機身受損、起落架受損、輪胎受損或其他情形等,發生沖/偏出跑道停留在土質區的情況較為常見,難以依靠自身動力或牽引車移動,搬移時間較長,嚴重影響機場的安全運行,以及社會公眾利益;快速搬移殘損航空器成為機場應急救援能力的重要體現。在殘損航空器搬移有關法律法規規章方面,僅有《民用運輸機場突發事件應急救援管理規則》(以下簡稱《救援規則》),自2016年實施以來,在一定程度上提高了殘損航空器的搬移能力,為機場管理機構的搬移工作提供了一些指導。但在搬移責任和搬移能力建設不匹配、搬移人員實戰經驗不足、搬移設備操作不熟練、搬移流程不清晰等方面還存在優化空間,難以進一步指導殘損航空器搬移工作。

二、殘損航空器搬移工作流程中存在的問題

(一)搬移責任和能力建設不清晰

根據《救援規則》要求,航空營運人(或者其代理人)承擔、主體責任,機場管理機構組織或參與殘損航空器搬移工作。但在目前的實際操作中,由航空公司提供搬移實施方案和現場技術指導;機場管理機構配備相關專用拖車、頂升氣囊、活動道面以及其他必要的枕木、鋼板、繩索、航空器牽引掛具等,組織航空器營運人(或者其代理人)及相關單位開展演練工作,培訓搬移人員實施搬移工作。因此,搬移責任和能力建設上存在倒置的情況。

(二)搬移設備配備標準不明確

根據《救援規則》要求,按年起降架次對機場管理機構配備的殘損航空設備進行了要求,僅有活動道面和航空器牽引掛具給出了配備標準,其他設備均為明確配備具體的數量。由于殘損航空器搬移設備成本高且難以維護、實戰次數少、存儲環境要求較苛刻等原因,導致機場管理機構在配備時不太考慮發生殘損航空器事件時是否能夠滿足搬移要求,而更多考慮是否配備滿足局方檢查的需要。

(三)搬移前能力建設不足

殘損航空器搬移事發前能力建設很大程度上能夠提高搬移能力,避免應急救援工作中存在的不足。如航空公司在機場運行前、新機型投入之前應當將航空器技術資料提交給機場管理機構。目前,由于航空公司與部分中小機場之間未簽訂殘損航空器搬移協議,一方面航空公司沒有主動將飛機恢復手冊、殘損航空器搬移技術方案等內容提交給機場;另一方面由于全國發生殘損航空器搬移事件較少,各機場在意識上得不到重視,不能學習或理解飛機恢復手冊和搬移技術方案等內容,導致機場和航空公司在殘損航空器搬移的前期能力建設方面存在不足。

(四)培訓演練缺少實操性

由于國內發生殘損航空器搬移事件概率極低,導致各機場搬移人員水平參差不齊,搬移培訓演練時無法掌握搬移的核心技能,搬移場景大多為模擬場景或者桌面演練,沒有實戰演練的機會,搬移演練過程也不具有針對性,導致搬移效率整體不高。殘損航空器搬移的培訓專業性強,機場應急救援部門無法通過內部培訓解決,導致該部分內容的相關培訓缺失,救援人員對設備使用、處置流程不熟練、欠專業。如“7.4”通遼機場雙發失效主輪爆胎事件,搬移花費約20個小時,造成當日13個航班受到影響。

(五)二次損傷難以避免

目前,在具體工作中,基本都是機場配備相關設施設備、提供人員支持并承擔搬移職責,航空公司更多側重于提供搬移方案。由于主體責任和搬移能力倒掛,導致航空公司更多注意航空器的二次損傷問題,不會關心對機場以及社會公眾利益的影響。由于機場管理機構未能配備搬移專用設備,且搬移預案、搬移人員等均存在不足,導致無法制定完美搬移實施方案,如使用平板拖車代替專業拖車就可能會造成殘損航空器的二次損傷。對中小機場來說,二次損傷難以避免。

三、殘損航空器搬移工作流程劃分及探討

(一)殘損航空器搬移工作流程劃分

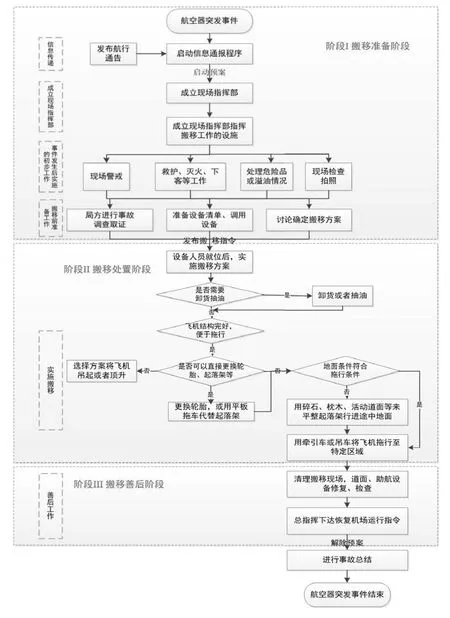

根據對“8.23”江蘇公務航空在虹橋機場偏出跑道事件,“8.24”南昌機場中斷起飛占用跑道事件,“7.4”通遼機場雙發失效主輪爆胎事件,“5.20”揚泰機場星聯航空訓練飛機沖出跑道事件,“7.7”深圳航空偏出跑道應急救援事件等具體的搬移事件中總結,將航空器發生突發事件一直到航空器突發事件結束機場恢復運行的整個流程劃分為三個階段,包括搬移準備階段(階段I)、搬移處置階段(階段II)、搬移善后階段(階段III)。殘損航空器搬移工作流程及其劃分詳見圖1。

圖1 殘損航空器搬移工作流程及劃分

(二)殘損航空器搬移準備階段探討

搬移準備階段從發生航空器突發事件開始到發布搬移指令為止。事發前能力建設階段、事發后初步工作階段(包括信息傳遞、成立現場指揮部、初步工作等)、搬移前準備工作階段(事故調查、調用設備、制定方案)。

1.事發前能力建設階段

事發前的能力建設是實施搬移單位具備搬移能力的重要體現,搬移預案、搬移人員、搬移設備等是否完善,將直接影響殘損航空器搬移處置階段的時間,決定殘損航空器的搬移效率。

2.事發后初步工作階段

當發生殘損航空器事件時,應當第一時間按照信息通報程序通知相關單位,并啟動機場突發事件應急救援預案。按要求成立機場應急救援領導小組全面負責組織和協調相關單位,共同做好殘損航空器搬移工作。根據現場情況,對失事場地進行現場警戒,盡快完成救護、滅火、下客等工作,處理危險品或溢油情況;并做好現場拍照工作,用于事故調查和事后總結使用。

3.搬移前準備工作階段

在實施搬移工作前,監管部門應該完成事故調查工作,在實施搬移時需征求事故調查組的同意。在搬移前需要調用相關搬移設備,并由實施搬移的單位制定至少兩套搬移計劃,其他單位或部門,按專業提供必要的信息或技術支持。機場應急救援領導小組要獲取相關信息,需要獲取航空器上的基本配載情況(包括油量、危化品、貨物等)、當時天氣情況和場地情況,并聯系航空公司及航空器生產廠家,要其提供技術支援。待人員、設備到位后開始實施搬移工作。

(三)殘損航空器搬移處置階段探討

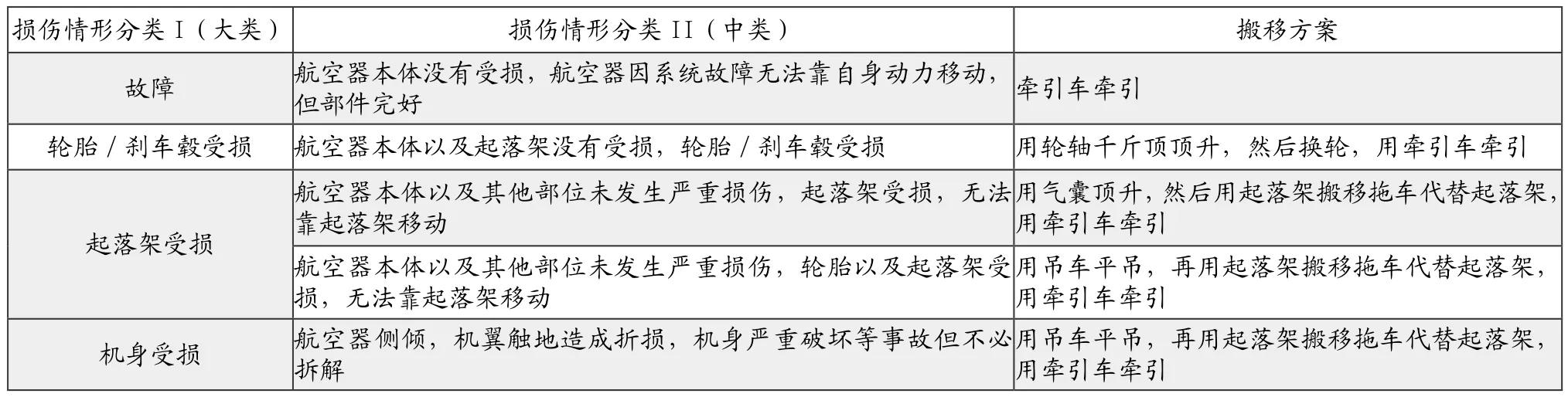

在發布搬移指令,實施搬移工作時首先要穩定飛機,讓飛機始終處于平衡狀態,根據機型和場地條件,選擇合適的繩索和地錨;在飛機相對穩定后開展貨物和油料的卸載工作,減少飛機重量;在完成上述工作后開展搬移殘損航空器,主要可分為鋪活動道面、換零部件、頂升航空器、移動航空器等環節。常見的搬移方案見表1。

表1 殘損航空器損傷情形分類

(四)殘損航空器搬移善后階段探討

當殘損航空器被脫離后,機場需對航空器停留的區域進行平整碾壓作業,對助航設備進行修復、檢查;此外,除各類滲漏油品可能導致的土壤、地下水源污染等環保問題外,還要充分考慮FOD撿拾、道面摩擦系數恢復等運行風險;完成修復、檢查工作后對機場的適航性進行檢查、評估,符合開放條件后,發布航行通告。

四、殘損航空器搬移時長理論計算

(一)搬移準備時長理論計算

根據殘損航空器的搬移流程,搬移準備階段主要涉及事發前能力建設階段、事發后初步工作階段、搬移前準備工作階段等,主要表現為事故調查、制定搬移方案,準備搬移設備,參與人員到位等行為,由于階段I在實施搬移之前的階段,各具體事項之間在流程上不存在先后順序,如當機場發生殘損航空器搬移事件時,機場發布機場關閉或部分關閉的航行通告,將立即啟動殘損航空器搬移應急預案,事故調查組到位后開展事故調查工作,在開展事故調查的同時準備部分殘損航空器搬移設施、設備,制定殘損航空器搬移方案初稿;為減少前期準備工作的時間,各項工作將同時開展。在事故調查、制定搬移方案、人員到位、搬移設備到位等各事件中,通常為殘損航空器設備的準備情況、制定搬移方案時間成為前期準備時間的主要制約因素。

根據上述分析,可計算出搬移準備時間(T1)=MAX(事故調查時間,制定搬移方案時間, ,人員到位時間、搬移設備到位時間)。

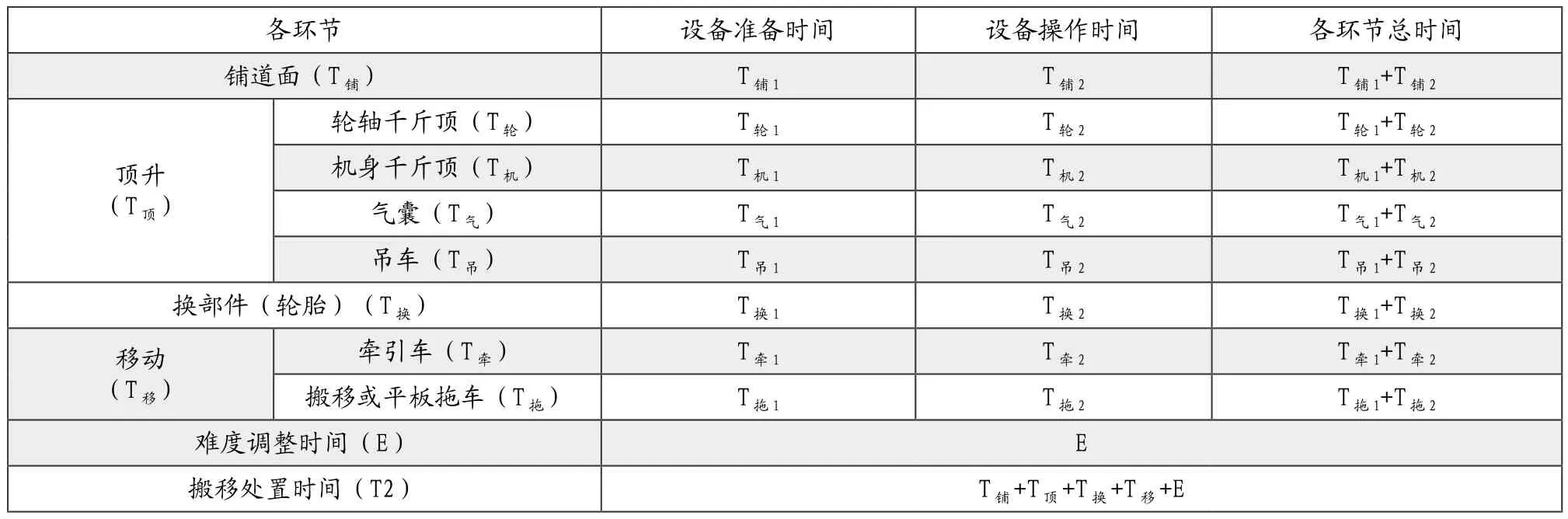

(二)搬移處置時間理論計算

階段II包含實施搬移階段,具體表現為貨物及油料卸載(減重)、頂升操作、換部件操作、移動操作等。為減輕航空器質量和控制航空器重心,在回收作業的最初階段給航空器放油是最重要的。航空器上的載油量可以很大,加上航空器處于不正常的姿態,將航空器修正到正常姿態時可以導致其重心的很大改變。由于殘損航空器發生情形多種多樣,有些搬移情形無須放油,如僅輪胎損壞、油量較少等情況,有的搬移情形無法完成放油活動,如存在漏油情況、無法進行抽油作業等。因此,可將抽油等減重環節時間作為難度調整時間計算。

除了減重環節外,根據殘損航空器搬移流程,搬移的具體實施方案主要包括四個環節:鋪道面(活動道面)、頂升(輪軸千斤頂、機身千斤頂、氣囊、吊車等)、換部件(輪胎)、移動環節(牽引車、平板拖車),每個環節包括設備準備時間、設備操作時間、設備退出時間,設備退出時間不計入總時間;另外,由于各種搬移情形下存在各種難以預料的事情發生,預留可調整裕度時間(難度調整時間)。表2為搬移處置時間計算思路分解表。

表2 搬移處置時間計算思路分解表

(三)搬移善后時長理論計算

搬移善后處置階段,具體表現為破損道面恢復、發布航行通告、事后總結等,根據機場關閉和開放程序可知,當發布可通航的航行通告時,整個殘損航空器搬移事件基本結束,事后總結、事件材料向監管部門備案時間不計在搬移時間中。階段III的開始以階段II搬移處置時間的結束為準,一直持續到機場開放為止,表現為發布航行通告。

根據上述分析,搬移善后時長(T3)=機場開放時間-殘損航空器搬移至特定區域時間(如機庫、隔離機位、維修區域等)

(四)搬移總時長理論計算

本文中的總搬移時間(T)包括三部分內容:搬移準備時長(T1)、搬移處置時長(T2)、搬移善后時長(T3);各階段時間的擬定思路如下所示:

總搬移時長(T)=搬移準備時長(T1)+搬移處置時長(T2)+搬移善后時長(T3)。

五、結束語

本文主要對殘損航空器搬移過程中存在的問題和搬移工作流程進行分析和探討,建議對《救援規則》中關于殘損航空器搬移條款進行細化和研究,制定出臺相關指導性文件,明確殘損航空器搬移的主體責任和能力建設問題,明確各級別機場設備配備標準,做實機場搬移前的能力建設工作,增加殘損航空器搬移實戰演練,從而修正殘損航空器搬移工作流程,達到迅速將殘損航空器搬移,盡快恢復機場運行秩序。