循證護理在宮頸癌放射性直腸炎患者中的應用

黃莎嬌 陳劍蘭 蘇碧玲

宮頸癌是婦科臨床常見的惡性腫瘤,近年來,該病發病率不僅逐年升高,且發病年齡正向著年輕化趨勢發展。宮頸癌發病早期癥狀及體征并不明顯,病情進展后出現陰道出血癥狀,極大地影響了患者的身心健康和生活質量[1]。宮頸細胞學篩查可提高宮頸癌的早期診斷率,降低病死率。目前,臨床可采用的治療方式較多,放療是其中一種,放療后患者癥狀及體征可得到有效改善,但易發生放射性直腸炎,有研究指出[2],在腫瘤科中放射性直腸炎的發生率約為22.5%,而宮頸癌放療患者中放射性直腸炎的發生率可達80%。放射性直腸炎發生后患者不僅承受身體的巨大痛苦,且會影響其對放療效果的認可程度,降低生存質量及生存期。因此,臨床中宮頸癌患者放療時應采取適當的護理,緩解其放射性直腸炎癥狀,改善患者生存質量。基于此,本研究將循證護理應用于宮頸癌放射性直腸炎患者中,取得了較理想的效果。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇我院2018年10月—2020年10月接收的宮頸癌放療結束6個月后發生放射性直腸炎患者90例為研究對象,年齡50~70歲,平均60.3±3.2歲;宮頸鱗癌75例,宮頸腺癌15例;放射性直腸炎分級:Ⅰ級42例,Ⅱ級45例,Ⅲ級3例。納入條件:與宮頸癌、放射性直腸炎相應的診斷標準[3-4]相符;宮頸癌經病理檢查確診;預計生存期5年以上;患者知情同意,自愿參與。排除條件:無法耐受放療;合并精神疾病或存在精神病家族史;重要臟器功能嚴重不全;直腸病變因非放療因素導致。按照組間基線資料匹配的原則分為觀察組和對照組,每組45例,兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 護理方法

對照組給予常規護理,包含講解病情、疏導不良心理、用藥指導、飲食干預等。觀察組在對照組基礎上應用循證護理,具體措施如下。

(1)提出循證問題:放療過程中,因放射源接近直腸,且直腸組織對放射線非常敏感,極易發生放射性直腸炎,增加患者治療期間的痛苦程度,為了降低放射性直腸炎發生率及痛苦程度,護理人員結合患者病情及既往臨床護理經驗提出循證問題:①目前已經明確放射性直腸炎的發病機制,與常規護理相比,更具針對性、更優護理效果的護理措施是否存在;②放射性直腸炎發生后如何減輕患者心理壓力,改善舒適度。

(2)查閱文獻實證:根據循證問題,確定檢索關鍵詞為“循證護理”“宮頸癌”“放射性直腸炎”“放療”,在中國知網、萬方數據庫等資源庫中搜索相關資料。

(3)運用實證:參照文獻資料,結合本院患者實際情況,確定循證護理方案并實施。①心理護理。主動關心、安慰患者,耐心解釋放射性直腸炎屬于放療常見并發癥,局部治療效果不會受到影響,消除其焦慮、恐懼情緒,減輕其心理負擔,提高治療依從性。②健康教育。向患者介紹放射性直腸炎的發病機制、治療知識,讓其對自身病情有正確的認識,根據其個體情況確定宣教內容,如患者伴有高血壓、糖尿病時,介紹血壓、血糖穩定控制的必要性,自身控制血壓、血糖的方法等;患者存在盆腔手術史時,指導其開展收腹、縮肛運動。③營養支持。在患者飲食易消化的基礎上,嚴格控制脂肪攝入量,多食用含維生素、蛋白質豐富的食物,禁食生冷或對腸道有刺激的食物。④灌腸護理。灌腸是治療放射性直腸炎的主要方法,灌腸液適宜的溫度為39~41℃,灌腸時采用一次性吸痰管,連接注射器后緩慢推入灌腸液,患者以左側臥位接受灌腸治療,并抬高臀部10 cm,以能順利灌入灌腸液,導管插入15~20 cm為宜,此時處于乙狀結腸中遠端,利于藥物保留時間延長,也可減輕肛門括約肌受到的刺激程度,灌腸治療完成后,告知患者俯臥位,保持20 min,密切觀察患者病情、癥狀表現,根據患者個體情況適當調整用藥劑量。

1.3 觀察指標

(1)治療效果:記錄兩組患者放射性直腸炎治療效果,治愈,大便恢復正常,消除其他臨床癥狀;好轉,明顯減少大便次數,顯著改善其他癥狀;無效,未改善大便情況及其他癥狀[5]。治愈和好轉均為有效。

(2)各癥狀改善時間:記錄兩組患者里急后重癥狀改善時間、血便癥狀改善時間(明顯減少血便次數,并減少血便量視為改善)。

(3)滿意度:采用我院自制問卷調查患者對護理的滿意程度,經檢驗該問卷信度0.93,效度0.82,內容包含護理操作、服務態度、健康教育、心理干預4項,總分100分,85分以上為非常滿意,60~84分為基本滿意,低于60分為不滿意。非常滿意和基本滿意均為滿意。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0統計學軟件處理數據,計數資料計算百分率,組間率的比較采用χ2檢驗;計量資料以“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗。檢驗水準α=0.05,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療效果比較

護理后,觀察組治療效果優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療效果比較

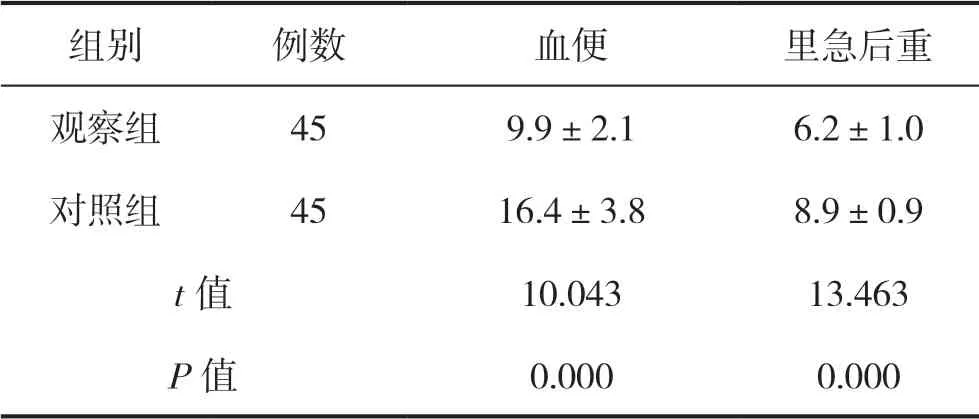

2.2 兩組患者各癥狀改善時間比較

護理后,觀察組血便、里急后重癥狀改善時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者各癥狀改善時間比較(d)

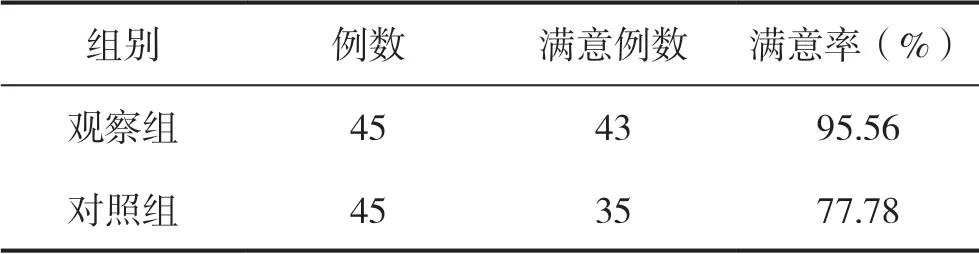

2.3 兩組患者護理滿意度比較

護理后,觀察組護理滿意率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者護理滿意度比較

3 討論

宮頸癌可發生于超過20歲的任何年齡段女性,發病后女性健康及生活質量會受到極大影響。目前,臨床主要采用放療治療宮頸癌,放療后患者生存期可有效延長,但在解剖結構上,宮頸毗鄰直腸,外照射聯合腔內放射治療過程中會不可避免的累及直腸,導致各種并發癥發生,最常見的是放射性直腸炎[6-7]。放射性直腸炎發生后,癥狀表現為腹瀉、腹痛、肛門墜脹、血便或黏液便等。通常認為,放射性直腸炎的發生包含以下兩方面原因[8-9]:①從病理生理學角度來看,放射線會損傷腸表面上皮的再生,毛細血管滲出,導致黏膜屏障功能受損,影響正常的吸收功能,出現水樣腹瀉,放射線還會造成血管內皮細胞腫脹,并引發泡沫樣改變,此種改變使血管被阻塞,減少血流,形成血栓、出血等,導致患者便血,同時,沉積的膠原也會引發纖維化、瘢痕,再加上腸壁變形,肌肉不能正常的收縮及推進,造成功能性或機械性梗阻,使患者出現里急后重感。②從放射生物學氧效應機制來看,放射線損傷正常組織時,氧是最重要的因素,可固定此種損傷,同時,只有照射時或照射后數毫秒內才會發生氧效應。放射性直腸炎嚴重情況下,可導致潰瘍穿孔或繼發感染,使患者痛苦程度明顯增加,這不僅不利于放療的順利開展,且會使腸道功能嚴重受損,影響生存質量。因此,臨床應給予適當的護理,促進該并發癥盡快康復,提高放療效果,提升生活質量。

傳統護理模式多為基礎性護理措施,缺乏針對放射性直腸炎的干預措施,導致護理效果不理想。新醫學模式下,產生了諸多新型護理方法,循證護理即為其中之一,此種護理在護理活動中有機的融合了護理人員的臨床經驗和患者的愿望,有助于將最優質的護理服務提供給患者,保障臨床治療順利進行,并能獲得預期的治療效果。本研究結果顯示,護理后,觀察組治療有效率、護理滿意率均高于對照組,里急后重、血便癥狀改善時間短于對照組,說明循證護理有助于提高治療效果,縮短腸道反應等癥狀的改善時間,利于放射性直腸炎盡早康復,提升患者對護理的滿意程度。分析原因[10-11]:①心理護理與健康教育的實施有助于患者增加對宮頸癌、放射性直腸炎相關知識的認知,讓其能以良好的心態面對自身疾病及放療產生的并發癥,進而提高治療依從性,保證治療效果。②營養支持可保證患者機體營養充足,使各項機能維持在正常狀態,提高機體免疫力及抵抗力,促進各癥狀改善。③灌腸是治療放射性直腸炎的主要方法,通常采用西藥,灌腸過程中,護理人員會合理控制灌腸液溫度、選擇適當的灌腸器具、控制插管深度以及灌腸速度和壓力,可有效提升灌腸治療效果,盡快消除各種放射性直腸炎的癥狀。

綜上所述,宮頸癌放射性直腸炎患者中應用循證護理后,可有效提高治療效果,促進放射性直腸炎癥狀盡快消除,改善生存質量。