“模”出本質 發(fā)展思維

許海英

【摘 要】培養(yǎng)學生的模型思想,有助于其掌握知識的本質,進一步發(fā)展思維能力,但這對教師提出了更高的要求,要求教師要具備一定的模型思想意識,善于捕捉數(shù)學知識與模型思想的契合點,積極創(chuàng)新教學模式。本文以“稍復雜的百分數(shù)實際問題”為例,嘗試通過三條途徑推進學生模型思想的培養(yǎng),即還原問題,滲透模型思想;發(fā)掘本質,形成模型思想;自主反思,建立模型思想。

【關鍵詞】模型思想 本質 發(fā)展思維

數(shù)學新課標中明確要求:讓學生親身經歷將實際問題抽象成數(shù)學模型并解釋與應用的過程,進而使學生獲得對數(shù)學理解的同時,在思維能力、情感態(tài)度與價值觀等多方面得到進步和發(fā)展。數(shù)學模型思想是數(shù)學學科核心思想的重要組成部分,主要指在認識、理解相應的數(shù)學知識時能夠將抽象化的數(shù)學數(shù)量關系、圖形關系等以形象化的數(shù)學語言進行表示。培養(yǎng)模型思想不僅有助于學生掌握知識的內在本質,更能進一步發(fā)展學生的思維能力,從而提高其解決問題的能力。

由于小學生自身認知水平相對較低,在學習數(shù)學知識的過程中,教師需要引導其發(fā)展數(shù)學思維,并重視培養(yǎng)他們的數(shù)學模型思想。這對教師來說是一種能力的挑戰(zhàn),教師要能善于捕捉教材中數(shù)學知識與模型思想的契合點,積極創(chuàng)新教學模式,將抽象的數(shù)學知識在模型思想的助力下形象化,便于學生理解和掌握,同時也發(fā)展了學生的思維能力。“稍復雜的百分數(shù)實際問題”是蘇教版小學數(shù)學六年級上冊的學習內容,是百分數(shù)知識的一個難點,不少學生對這類“看似差不多的題目”表現(xiàn)出不知所措。其實學生可以運用建模思想解決相關問題,以不變的數(shù)量關系為“型”,“模”出知識本質,發(fā)展數(shù)學思維。下面筆者就具體談一談。

一、還原問題,滲透模型思想

教師所提出的數(shù)學問題是引導學生發(fā)展數(shù)學思維的重要基礎。好的數(shù)學問題能喚起學生已有經驗,引發(fā)探索,激發(fā)思維。“稍復雜的百分數(shù)實際問題”比學生已經學過的“百分數(shù)實際問題”更復雜一些,主要是題目中的單位“1”未知,量率又不對應,但內在本質是不變的,那就是它們有著一致的數(shù)量關系。基于這一點,教師反而可以將問題情境還原到之前,讓學生在“走走回頭路”的過程中喚起已有經驗,得出數(shù)量關系,滲透模型思想。

【教學片段一】

復習引入:錢大伯原計劃培育400棵松樹苗,實際比原計劃多20%, ?

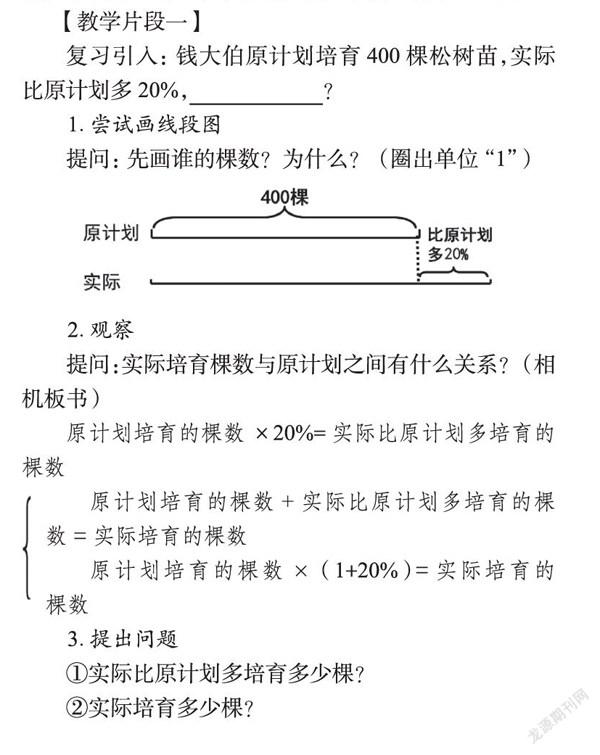

1.嘗試畫線段圖

提問:先畫誰的棵數(shù)?為什么?(圈出單位“1”)

2.觀察

提問:實際培育棵數(shù)與原計劃之間有什么關系?(相機板書)

原計劃培育的棵數(shù)×20%=實際比原計劃多培育的棵數(shù)

原計劃培育的棵數(shù)+實際比原計劃多培育的棵數(shù)=實際培育的棵數(shù)

原計劃培育的棵數(shù)×(1+20%)=實際培育的棵數(shù)

3.提出問題

①實際比原計劃多培育多少棵?

②實際培育多少棵?

4.在線段圖中補充問題并獨立解題

解題1:400×20%=80(棵)

解題2:400×20%=80(棵)

400+80=480(棵)

400×(1+20%)

=400×1.2

=480(棵)

5.比較

這兩題有什么相同點?又有什么不同點?

相同點:單位“1”已知,都用乘法計算。

不同點:問題不同。

第一題:求“實際比原計劃多培育的棵數(shù)”=原計劃培育的棵數(shù)×20%(一步計算)

第二題:求“實際培育棵數(shù)”=原計劃培育的棵數(shù)+實際比原計劃多培育的棵數(shù)(兩步計算——先求多出來的棵數(shù),再求實際培育的棵數(shù)),或者用原計劃培育的棵數(shù)×(1+20%)。

理解數(shù)量關系對于解決實際問題來說是至關重要的,而看似復雜多變的百分數(shù)實際問題相較于小學階段的其他實際問題,它們內在的數(shù)量關系反而顯得簡單而清楚:“一個量是另一個量的百分之幾”或“一個量比另一個量多(少)百分之幾”,無論單位“1”是已知還是未知,量率對應與否,其基本的數(shù)量關系都是這樣的。既然如此,那學生的學習就可以以此為起點,還原問題情境,先從舊知中尋找數(shù)量關系,滲透模型思想。

二、發(fā)掘本質,形成模型思想

在學生學習相關的數(shù)學知識,特別是遇到比較難理解的內容時,教師要抓住相關知識點之間的緊密聯(lián)系,創(chuàng)新教學模式,引導學生綜合運用觀察、對比、操作、交流等多種方式,透過數(shù)學表象看到數(shù)學本質,幫助他們形成相應的建模思想。結合本節(jié)課,在兩道復習題的基礎上,教師又進行了兩次改編。學生在層層對比中感悟到“萬變不離其宗”,數(shù)量關系并沒有發(fā)生變化,解題思路逐漸明朗。

【教學片段二】

1.改編題目(例題)

錢大伯實際培育480棵松樹苗,實際比原計劃多20%,問原計劃培育了多少棵樹苗?

(1)觀察比較

與兩道復習題相比,有哪些相同點與不同點?

相同點:根據(jù)“實際比原計劃多20%”得出單位“1”不變——還是把原計劃培育松樹苗棵數(shù)看作單位“1”,且數(shù)量關系也不變。(強調原來三個數(shù)量關系式)

不同點:原來單位“1”已知,現(xiàn)在單位“1”未知。

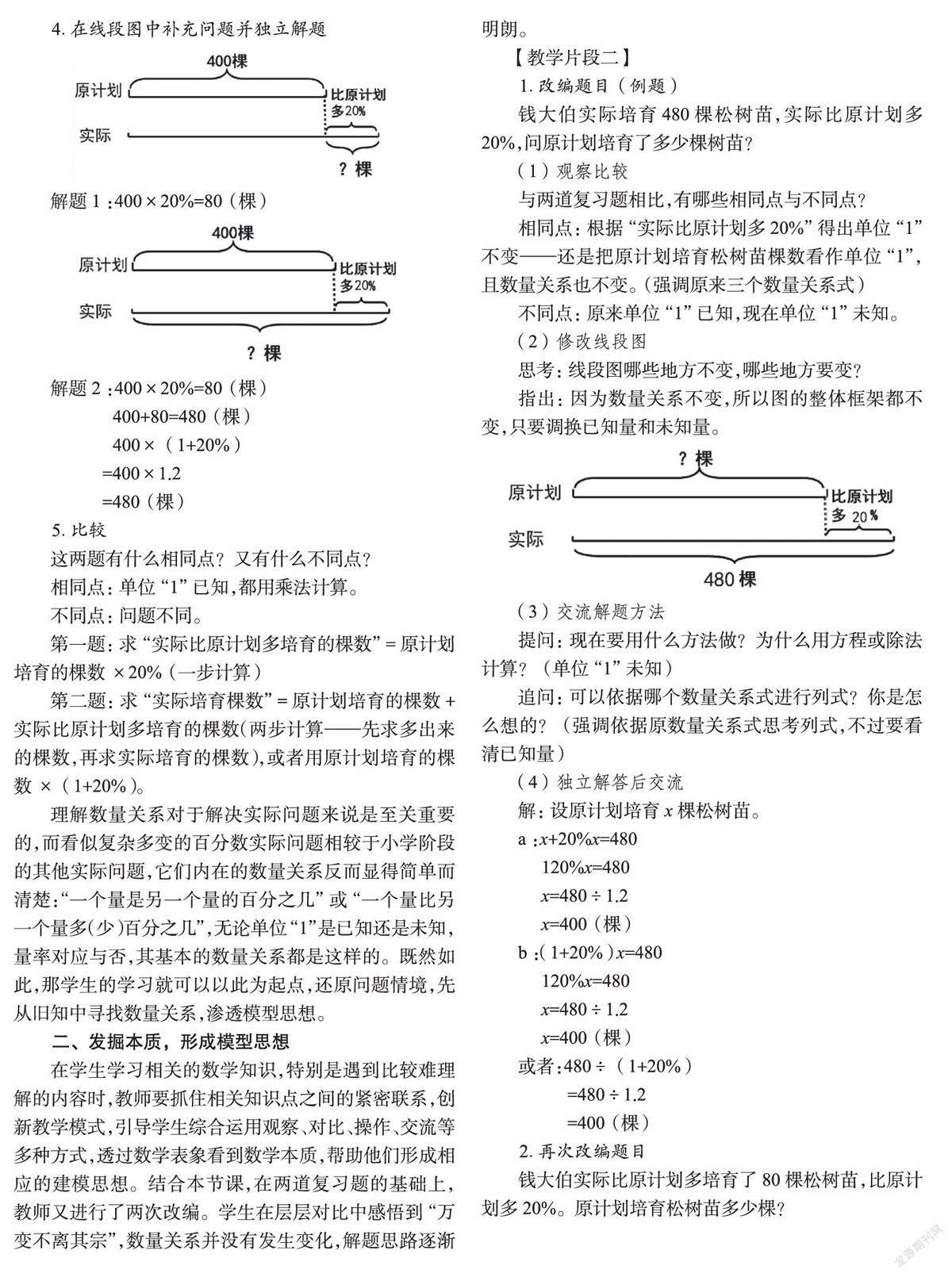

(2)修改線段圖

思考:線段圖哪些地方不變,哪些地方要變?

指出:因為數(shù)量關系不變,所以圖的整體框架都不變,只要調換已知量和未知量。

(3)交流解題方法

提問:現(xiàn)在要用什么方法做?為什么用方程或除法計算?(單位“1”未知)

追問:可以依據(jù)哪個數(shù)量關系式進行列式?你是怎么想的?(強調依據(jù)原數(shù)量關系式思考列式,不過要看清已知量)

(4)獨立解答后交流

解:設原計劃培育x棵松樹苗。

a:x+20%x=480

120%x=480

x=480÷1.2

x=400(棵)

b:(1+20%)x=480

120%x=480

x=480÷1.2

x=400(棵)

或者:480÷(1+20%)

=480÷1.2

=400(棵)

2.再次改編題目

錢大伯實際比原計劃多培育了80棵松樹苗,比原計劃多20%。原計劃培育松樹苗多少棵?

(1)獨立修改線段圖

(2)獨立解題

解:設原計劃培育x棵松樹苗。

20%x=80

x=80÷0.2

x=400(棵)

或者:80÷20%

=80÷0.2

=400(棵)

(3)觀察比較異同

提問:①為什么還是用方程或除法解題?(單位“1”未知)

②為什么只要一步計算?你是怎么想的?(還是依據(jù)原來的數(shù)量關系,只不過80棵是實際比原計劃多培育的棵數(shù)=原計劃培育棵數(shù)×20%)

畫圖是解決問題的有效策略,可以使數(shù)量之間的關系可視化,變抽象為直觀。教師在出示例題后讓學生先初步觀察比較,再通過對線段圖上“哪些要改,哪些根本不要改”進行思辨,使學生更深刻地領悟到各題中數(shù)量關系的一致性,促使模型思想在學生頭腦中逐步形成,接下來的學習就更為輕松。學生只需關注題目細節(jié),如單位“1”是否已知、量率的對應情況等,從而更好地解決實際問題。

三、自主反思,建立模型思想

學生數(shù)學思想方法的形成,既需要教師的有意滲透引導,又需要靠學生自己在反思過程中深刻領悟。著名的荷蘭數(shù)學教育家弗賴登塔爾指出:反思是重要的思維活動,是思維活動的核心和動力。因此,在學生思考之后,教師要引導學生“回頭看走過的路”,自覺反思學習過程,建立模型思想,從而提升思維品質。結合本節(jié)課來看,及時的回顧使學生再一次深刻感悟到了“百分數(shù)實際問題”的數(shù)學本質,也對此有了更完整、更系統(tǒng)的認識。

【教學片段三】

提問:剛才我們了解了四道“百分數(shù)實際問題”的題目,(出示)你發(fā)現(xiàn)了什么?

指出:根據(jù)每道題目中“實際比原計劃多培育20%”可知,四道題目兩個量之間的關系是不變的,解題時就只要依據(jù)不變的數(shù)量關系思考列式。但區(qū)別在于單位“1”已知用乘法計算,單位“1”未知用方程或除法計算。此外,還需要注意看清已知量和所需要解答的問題,確定是一步計算還是兩步計算。

自主反思是建立模型思想的關鍵要素,學生通過對最后四道題目進行整合對比,立即感覺把百分數(shù)實際問題學通了——只要找到變化中不變的數(shù)量關系,再結合具體題目具體分析就可以了。模型思想的建立使學生更好地認識數(shù)學、理解數(shù)學,同時也從中學到了思考問題的角度與方法,發(fā)展了數(shù)學思維,提高了解決問題的能力。要培養(yǎng)和發(fā)展學生的數(shù)學模型思想,教師首先自身要有一定的數(shù)學模型思想意識,并善于將其融入平時的課堂教學中,積極創(chuàng)新教學模式,這樣的課堂才會是高效的課堂。