分類——數學課堂探索新知的“翅膀”

於紅忠

【摘 要】分類是小學數學課堂教學中經常用到的一種數學思想,本文通過具體的案例分析,闡述了用數學符號提煉現實生活中的特定關系,讓學生初步建立模型,經歷知識的生長過程。學生在自主探究活動中,發現算法,明晰了不同算式之間的相互聯系,對數學的認識更加深入。學生初步感受從一般到特殊、從簡單到復雜的辯證關系。對于事物間存在不同的規律時,我們可以采用分類的策略,發現并找出規律,幫助學生運用分類進行數學探究,從而讓分類思想根植于學生的腦海中。

【關鍵詞】分類 數學思想 建立模型

分類是一種重要的數學思想,在小學數學課堂教學中,有效滲透分類的教學思想,不僅有利于學生認識數學知識的本質特征,感受數學知識之間的內在聯系,還能促進學生分析和解決數學問題,提高他們的思維能力、創新能力,獲得基本的數學活動經驗。當學生在探究新知時,可以借助分類數學思想,有效突破所學知識的重難點,進而建立對應的數學模型。

一、分類——讓概念形成水到渠成

小學生對于概念的理解相對比較困難,因此,在教學時,教師可以借助分類的思想,讓學生在比較與分析中理解枯燥的概念,從而實現“水到渠成”的教學效果。

[案例]蘇教版數學五年級下冊“簡易方程”教學片段

首先,出示天平,放置不同的物體和砝碼,得到下面的式子:

50+50=100 ? ?x+50>100 ? ?x+50=150

x+50<200 ? ?2x=200

其次,讓學生隨意地說出幾個式子。(略)

再次,讓學生按照一定的標準,將上面的式子進行分類。

交流分類:

(1)將式子按照不同的連接方式(>、=、<)分成三類。

(2)將式子的兩邊按是否相等,分為兩類,得出:等式和不等式。

(3)將式子按照是否含有字母x分成兩類。

如果此時,學生沒有了其他的分法,教師可以讓學生將分法(2)中的等式再次進行分類,得到:①50+50=100,②x+50=150,2x=200。

師(指著第②組的兩道等式):這類式子有什么特征?

生:這類式子,既含有未知數,又是等式。

師:我們把這樣的式子稱之為方程。你們認為怎樣的式子,就是方程?

學生交流。

上面的教學活動,通過天平為形象支撐,并結合具體的問題情境,“用式子表示天平兩邊物體的質量關系”,讓學生觀察、分析、寫出式子,再通過多次分類,感受不同類別式子的特征,進而引出方程,揭示方程的含義。在這個教學環節中,可以看出,分類越精細,思維越清晰,學習越深入。教師的教學安排符合學生的認知規律,既體現了教師的主導作用,又將學生置于主體地位,主動參與概念的形成過程。在整個教學環節中,教師并沒有機械地傳授甚至告訴學生,而是通過數學符號提煉現實生活中特定的關系,進而根據不同的標準進行分類,在對分類結果的辨析中建立方程的模型,使得學生對方程的認識更深刻、更全面,為他們今后深入學習方程打下堅實的基礎。

二、分類——為知識遷徙建立途徑

計算的學習貫穿于小學各個階段,其中計算法則的學習在不同的年級都有明確的要求,分類的思想在計算教學中,可以幫助學生在已有的知識經驗與新的知識之間建立聯系,順利地實現知識的遷徙。

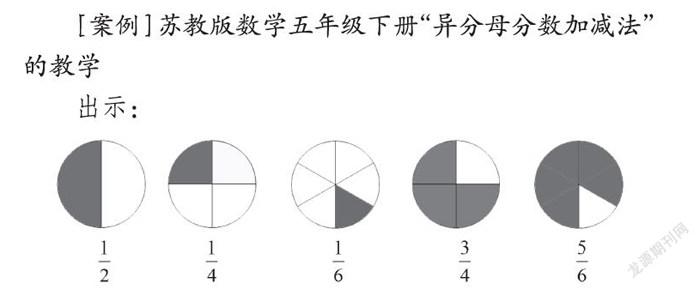

[案例]蘇教版數學五年級下冊“異分母分數加減法”的教學

出示:

讓學生提出一個一步計算的問題,并列出算式。

可能出現的算式有:+、-、+、-等。

然后讓學生將這些算式分類。

學生可能會這樣分類:

(1)按照不同的運算方式來分類。

(2)按照分子是否相同來分類。

(3)按照分母是否相同來分類。

根據分法(3)引出:同分母分數加減法、異分母分數加減法。

師:異分母分數加減法和同分母分數加減法有什么不同?

生:分母不同,它們的分數單位也就不同。

師:我們已經會算哪些算式?

生齊:同分母分數加減法。

師:那么怎樣計算異分母分數加減法?

生:將異分母分數加減法轉化成同分母分數加減法。

師:+的結果可能是多少?請大家拿出一張長方形紙通過折一折、涂一涂來探索+的結果。

…………

上面的教學互動,教師通過有效引導,讓學生將算式分類,找到同分母分數加減法與異分母分數加減法之間的異同,強化了學生對這兩類算式特征的認識,理解并打通了同分母分數加減法與異分母分數加減法之間的聯系,為接下來異分母分數加減法的教學打下了基礎。學生運用學過的同分母分數加減法來探究異分母分數加減法的知識,可以借助圖形并運用通分轉化的方法,將新知轉化為以前學過的知識再計算。這樣的分類也為學生后續的探究活動提供了可能,學生在自主活動中,會很快明白算理,厘清不同算式之間的相互聯系,對異分母分數加減法的認識也會更加深刻。

三、分類——使圖形認知凸顯無疑

在圖形與幾何知識中,分類的思想同樣有著廣泛的應用,無論是直觀性的教學,還是抽象性的學習,分類的思想都能夠幫助學生更好地感悟圖形的形狀、大小、位置等特征,完善學生對于這部分知識的理解。

[案例]蘇教版數學四年級上冊“平行與垂直”單元的整體教學

課件出示:

讓學生進行分類。

可能出現的分類方法:①和④是一類,因為它們是交叉的,②和③是一類,它們沒有交叉。

引導得出:上面的③號圖,是兩條直線,它們的長度是無限的,也是交叉的。

修正分類:①③④是一類,兩條直線是相交的;而②單獨是一類,其中的兩條線無論怎么延長都不會相交。

師:在同一平面內,不相交的兩條直線互相平行。

引導學生認識平行線(略)

師:如果將上面相交的兩條直線再分類,可以怎樣分?

生:①③是一類,④單獨是一類。

師:為什么?

生:①③相交的四個角有的是鈍角,有的是銳角;而④號圖相交的四個角都是直角。

師:兩條直線相交成4個直角,這兩條直線互相垂直。

……

上面的教學環節,教師通過對圖形的分類,讓學生感受到了同一平面內兩條直線的不同位置關系,即平行和相交,緊接著教師繼續引導學生進行二次分類,引出垂直。整個教學環節清晰,圖形分類合理,學生在分類的過程中,感受到了每一類別的不同點,也就是平行、相交和垂直的特征。教師讓學生用分類比較的方法,有利于找出同一平面內兩條直線的位置關系,有利于找出同一平面內兩條直線相交時還會有垂直關系。這樣的教學活動,教師教得流暢,學生學得輕松,學生對平行和垂直的認識非常到位,初步感受到了從一般到特殊,從簡單到復雜的辯證關系。

四、分類——助規律思考完整有序

在解決問題策略的教學中,分類的思想同樣有利于學生概括、總結出規律。在這部分知識的教學中,重點是引導學生根據已有的條件進行分類、分析,讓學生的思考更完整、更有序,從而讓解題的規律更易于尋找。

[案例]蘇教版數學三年級上冊“間隔排列”的教學。

出示:

首先引導學生認識“一一間隔排列”。

師:如果讓你將這些事物分一分類,你會嗎?

(同伴交流)

生:蘿卜和白菜一類,其余一類,因為他們都是4個。

師:我們一起來統計一下,各有幾個。

生:蘿卜4個,白菜4棵,兔子有8只,蘑菇7個……

生:蘑菇和白菜數量相同的分一類,不同的分一類。

師:非常好,還有其他不一樣的分類方法嗎?

生:兔子、籬笆、夾子一類;白菜、蘿卜一類。

師:你是怎么分類的?

生:兔子和蘑菇一一間隔排列,開頭是兔子,最后一個也是兔子;毛巾和夾子一一間隔排列,第一個是夾子,最后一個也是夾子;木樁和籬笆一一間隔,第一個是木樁,最后一個也是木樁。所以他們是一類。而白菜和蘿卜分為另一類,因為第一個是白菜,最后一個卻是蘿卜。

師:你真不簡單,不僅表達了自己的觀點,而且還闡明了道理。也就是說這一類是頭尾相同,而另一類頭尾不相同。

師:觀察一下頭尾相同的數量有什么不同?

生:多一個。

師:兔子和蘑菇這一組,蘑菇在哪里?

生:在兔子的中間。

師:數量有什么關系?

生:多一個。

師:能說具體點嗎?

生:兔子在兩頭,所以兔子比蘑菇多一個。

師:木樁和籬笆,頭尾是什么?

生:頭尾是木樁,所以木樁比籬笆多一個。

師:頭和尾稱為兩端物體,之間的稱為間隔物體,數量上是一樣的嗎?

生:不一樣,都相差1。

師:具體點?

生:兩端物體比間隔物體多1。

師:頭尾不同的,誰屬于這種?

生:白菜和蘿卜。

師:他們的數量有什么關系?

生:一樣多。

師:通過觀察兔子樂園中一一間隔排列的物體,同學們發現了了不起的規律。但是不是所有一一間隔排列的兩種物體的數量之間都有這樣的規律呢?

……

教師通過循循善誘,引導學生將圖中的這些物體進行多次分類,通過分類,學生清楚地知道了這些物體的數量關系、位置關系,明白了兩端物體相同,則比中間物體多1;兩端物體不同,這兩種物體一樣多這一道理。可見對于事物間存在不同規律時,我們可以采用分類的方法,將物體先分分類,再進一步探索它們的奧秘,找到這類物體的排列規律。“間隔排列”的學習有助于學生在分類的基礎上初步形成模型思維,提高學生學習數學的興趣和應用意識。學生在經歷“問題情境—合理分類—規律探索—拓展運用”的學習過程中,獲得了活動經驗,提高了思維品質。

總之,教師在教學中要有效滲透分類思想,引導學生學會新知探究的一般方法,讓學生在分類比較中獲得知識的本質特征。分類思想在小學數學教材中應用廣泛,教師要充分發掘教材,引導學生去感受分類思想給他們帶來的好處,培養學生自覺分類的意識,讓分類思想植根于學生的腦海中,為他們插上一雙探索新知的“翅膀”。