經歷完整統計過程 發展數據分析觀念

劉曉君

【摘 要】在低年級數學課堂教學中,教師要讓學生經歷完整的統計過程,發展數據分析觀念。本文從一條科學信息引出,在真實情景中聚焦核心問題,激發學生對統計學生的興趣。學生初次接觸統計記錄的全過程,有助于學生形成初步的合作意識和實踐能力,學生在認識象形統計圖和簡單的統計表中,與數據對話,體會統計的意義和價值。

【關鍵詞】低年級 統計 數據分析觀念 聚焦核心問題

【教學內容】蘇教版數學二年級下冊第八單元“數據的收集和整理(一)”例2。

【教學目標】

(1)知識技能:經歷收集和整理數據的過程,能用自己的方式描述數據。

(2)數學思考:能和數據進行對話,培養初步的數據分析意識。

(3)問題解決:初步體會數據蘊含的信息能幫我們解決生活中的問題。

(4)情感態度:感受統計活動的學習價值,培養樂于與同學合作的態度。

【教學過程】

一、研究背景

師:同學們,你們知道“愛牙日”嗎?每年9月20日為“全國愛牙日”,齲齒,也就是蛀牙,會危害兒童的健康和生長發育。據調查,在中國,平均每人有2顆以上齲齒,全國共有20多億顆齲齒。看完這段信息你有什么感受?

生1:很震驚!

生2:我感覺牙齒很重要!

生3:我們一定要保護牙齒!

師(指向信息紅色字體):那你們認為“在中國人均有2顆以上齲齒”這個數據是怎么得到的?“2顆以上”是什么意思?

生1:這個數據是通過調查得到的。

生2:“2顆以上”是指3顆、4顆、5顆……

生3:“2顆以上”的意思是大于2顆。

師:對,這些數據都是通過調查得到的,“2顆以上”是指大于2顆。

通過學生的對話,筆者發現這是一個特別真實、科學,并且學生們都熟悉的素材。恰好可以開展一次“我蛀牙了嗎?”數學統計活動,讓學生真實感受生活中的數學。

二、真實情境,聚焦問題

師:前幾天老師和同學們聊天,發現很多同學都有蛀牙,大家都來說一說你有蛀牙嗎?有幾顆蛀牙?

生1:我沒有蛀牙。

生2:我有1顆。

生3:我有3顆。

生4:我有8顆。

……

師:剛才有幾個同學說了自己的情況,我們班一共有40多個學生,怎樣才能知道是有蛀牙的人多,還是沒有蛀牙的人多呢?在有蛀牙的同學中,有幾顆蛀牙的人數最多呢?

三、合作探究,收集整理數據

(一)收集數據

師:這些問題我們可以怎樣解決呢?

生:可以先小組收集數據,再全班匯總。

師:那么如何收集小組同學的蛀牙信息?請同學們進行小組討論。

生1:可以一個一個報數。

生2:采訪每一個人,把他們的蛀牙顆數記錄在紙上。

生3:可以讓有0顆蛀牙的同學舉手,數一數有幾人,再讓有1顆蛀牙的同學舉手,再數一數有幾人,以此類推。

師:下面請組長報數,組員記錄。

學生互相質疑:這個方法可行嗎?有沒有更好的方法收集數據?而且要不重復也不遺漏。

學生在集體討論中明確收集數據方案:可以把自己的蛀牙情況告知組長,組長按順序報出本小組每個同學的蛀牙情況,其他同學記錄。

師:還有嗎?如果沒有我們就按你們討論的方法統計了。

[設計意圖]學生能夠用調查法、投票法收集數據,能夠解決“我們班是有蛀牙的人數多還是沒有蛀牙的人數多?”“在有蛀牙的同學中,有幾顆蛀牙的人數最多?”等問題,同時,結合現實情境經歷數據的收集,學生在交流討論中知道真實收集數據的方式有很多,初步了解收集數據的過程和方法。

出示活動一:收集數據

活動要求:

(1)“交”,同學們把自己的蛀牙情況交給組長。

(2)“報”,組長按順序報出本小組同學的蛀牙情況。

(3)“記”,用自己喜歡的方式記錄本小組同學的蛀牙情況。

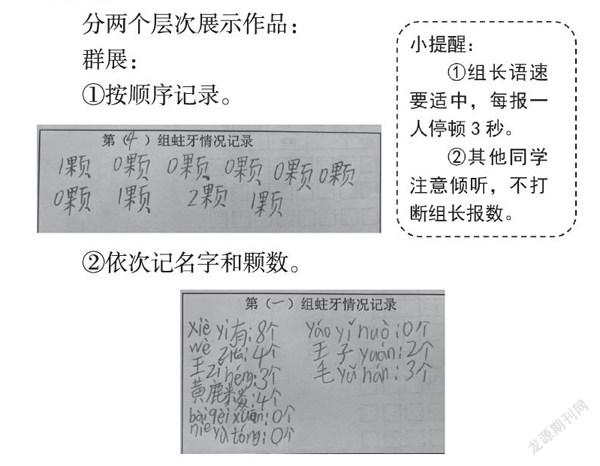

分兩個層次展示作品:

群展:

①按順序記錄。

②依次記名字和顆數。

師:對比這兩張記錄單,有什么相同的地方和不同的地方?

生1:這兩張記錄單相同的地方是都按順序記錄小組同學蛀牙顆數,都做到了不重復也不遺漏。

生2:不同的是①號沒有記名字,②號記了名字。

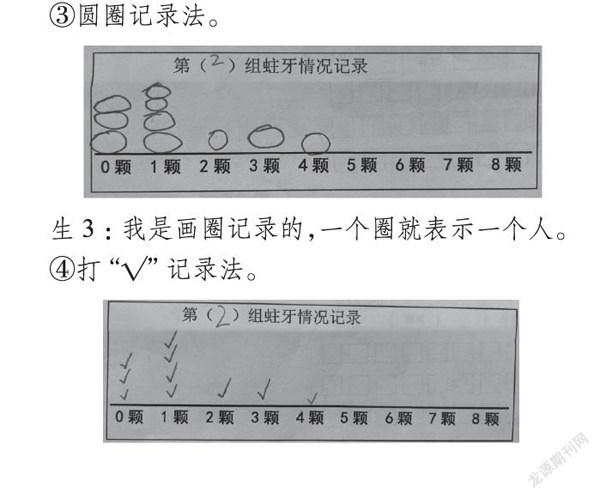

單展:

③圓圈記錄法。

生3:我是畫圈記錄的,一個圈就表示一個人。

④打“√”記錄法。

生4:我是用打“√”的方法記錄的,一個“√”就表示一個人。

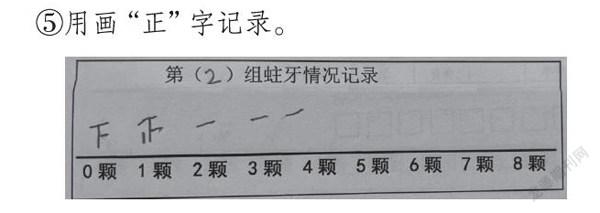

⑤用畫“正”字記錄。

生5:我是用畫“正”字記錄的,一個“正”字是五筆,表示5個人。

師:這三個同學都用了符號來記錄,做得很好。(提問生5)你是怎么想到畫“正”字來記錄的呢?

生5:我是看到老師在班級積分表上用“正”字來記錄,所以想到可以用“正”字記錄的。

師:真好!你真善于觀察生活,了不起!

師:這么多方法記錄小組同學的蛀牙情況,你們更欣賞哪個呢?

生1:我喜歡②號人名記錄法,這種方法可以知道小組每一個同學蛀牙的顆數。

生2:我不同意她的想法,我覺得②號太麻煩了,我們只需要知道每種蛀牙顆數有幾人就可以了,不用知道他們具體是誰,這樣記錄太慢了。

生3:我喜歡③號圓圈記錄法,一個圓圈就代表一個人,比較簡單。

生4:我喜歡④號打“√”記錄法,一個“√”代表一個人,記錄下來很方便。

生5:我不同意你的想法,如果人數多,用打“√”記錄法不容易計數。我喜歡⑤號,用“正”字記錄,既簡單,又方便計算。

師:同學們,其實每種方法都有各自的優點,我們可以根據實際情況合理進行選擇。

[設計意圖]結合現實情境經歷數據的收集、整理和分析過程,初次接觸統計記錄的全過程,有助于學生形成初步的合作意識和培養自身的實踐能力,使其在認識象形統計圖和簡單的統計表中,了解統計的意義和價值。感受統計在生活中的應用,提高學習統計的興趣,對于二年級學生來說非常重要。

(二)整理數據

師:剛才同學們統計了各小組的蛀牙顆數,大家統計的結果是否正確呢?我們再進行一次統計。同學們進行統計之后,小組核對本小組的統計數據,如果有錯誤就進行修改。

師:要想更好地解決我們之前提出的問題,我們如何把數據更清晰地表示出來呢?

生:我們可以按一定標準將這些數據進行分類整理。

出示活動二:整理數據

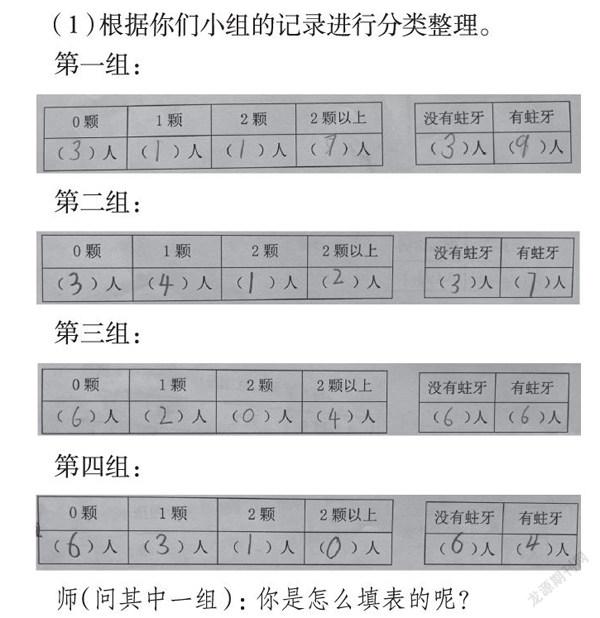

(1)根據你們小組的記錄進行分類整理。

第一組:

第二組:

第三組:

第四組:

師(問其中一組):你是怎么填表的呢?

生:我是按照之前記錄的蛀牙顆數對應填寫的。

師:同學們真會想辦法,一個一個對應著填寫就可以把相關數據整理到表中了。

師(追問):現在我們可以解決之前提出的問題了嗎?

生:不能,這只是各個小組的數據,要知道全班同學的蛀牙情況還要將每個小組蛀牙的數量合起來。

師:是的,如果我要調查全班同學的蛀牙情況,可以將這四組數據進行匯總。

(三)分析數據

1.根據整理結果對數據進行分析

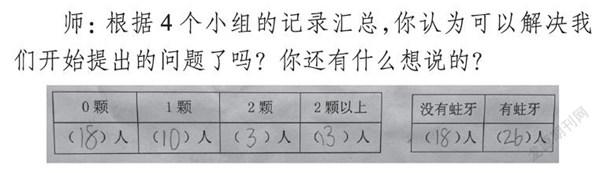

師:根據4個小組的記錄匯總,你認為可以解決我們開始提出的問題了嗎?你還有什么想說的?

生1:根據右邊的表格,我知道我們班有蛀牙的人多,根據左邊的表格,我知道在我們班有蛀牙的同學中,有2顆以上的人最多。

生2:我還知道我們班同學中有2顆蛀牙的人最少。

生3:我發現沒有蛀牙的18人加上有蛀牙的26人,就是我們班的總人數。

生4:我發現把0顆、1顆、2顆和2顆以上的人數加起來,也等于我們班的總人數44人。

生5:我知道我們班同學中沒有蛀牙的比有2顆以上蛀牙的多5人。

師:我們班大多數同學的蛀牙顆數是幾顆呢?

生1:我覺得我們班大多數同學蛀牙顆數是0顆。

生2:我不同意,0顆就是沒有蛀牙,但是我們班沒有蛀牙的人數沒有有蛀牙的人數多啊!

生3:老師,我也對比了一下兩個表格,把左邊表格里的1顆、2顆和2顆以上的人數加起來,10+3+13=26人,就得出了我們班有蛀牙的人數為26人,的確有蛀牙的人數比沒有蛀牙的人數多。

生3:但是在有蛀牙的同學中,我們班有2顆以上蛀牙的人數最多。

師:是的,剛才我們通過計算和比較,得出了在有蛀牙的同學中,有2顆以上蛀牙的人最多。

【設計意圖】在分類整理后,通過象形統計圖和簡單的統計表,讓學生對計數結果進行簡單的分析,他們經歷了完整的收集記錄、分類整理、描述數據的過程,為后面的統計學習積累了數學活動經驗,發展了學生的數據分析觀念。

2.以事實為依據,與數據對話

師:同學們,請回想一下之前“愛牙日”中的信息包含了哪些數據?

生:我國人均蛀牙在2顆以上。

師:聯系我們班同學的蛀牙情況,你又有什么想說的呢?

生1:我覺得我們班雖然有蛀牙的人多,但是沒有蛀牙的人也不少。

生2:是的,我想對沒有蛀牙的同學說,你們要好好保護牙齒,不然也會有蛀牙的。

生3:我想對有2顆以上蛀牙的同學說,你們不要再吃糖果了,要勤刷牙,保護牙齒。

師:通過今天的學習,你有什么收獲?

生1:我知道了用記錄人名的方法,能夠統計數據。

生2:我知道了統計很多人的時候,不僅可以用記錄人名的方法,還可以用圓圈記錄法、打“√”記錄法、畫“正”字記錄法。

生3:通過今天的學習,我知道我們班有蛀牙的人多,在有蛀牙的同學中,有2顆以上的人最多。我不在這個范圍,說明我的牙齒還不錯。

生4:我有13顆蛀牙,一想到自己有這么多蛀牙,我就坐立不安。但是通過老師和同學的介紹,我知道了,現在的是乳牙,后面還會長恒牙的,所以我以后一定要保護好牙齒。

[設計意圖]結合學生的親身經驗,采用學生自主探究和相互交流相結合的方法,在探索中學習,使學生初步獲得對數據進行收集、整理的方法,初步體會到數學思考方法的奇妙和作用。教師可以以平等的姿態參與交流,在學生出現問題或困難的時候,提供幫助和指導。讓學生在一種平等、寬松的氛圍里充分展現自己的想法,讓學生在真實的情境中體驗探索和成功的喜悅,在傾聽和交流中完善自己的想法,正確掌握所學的知識。