傳統黑陶工藝在現代首飾設計中的應用*

薛童心 杜 偶

(東北林業大學,黑龍江哈爾濱 150040)

一、黑陶的歷史與現狀

(一)黑陶歷史文化

黑陶誕生于中國新石器時代,是繼仰韶文化后的優秀陶種,是源遠流長的民族文化長河中一顆璀璨的明珠,被譽為“土與火的藝術,力與美的結晶”。在紅、灰陶之后,窯爐技術趨于成熟,黑陶燒造工藝被掌握,它出現本身就是一種創新。黑陶采用獨特的煙熏滲碳工藝,有黑如漆,聲如磬,薄如紙,亮如鏡,硬如瓷的美譽。著名的高柄鏤空蛋殼陶杯,最薄處0.2毫米,重僅22克,制作堪稱一絕,被譽為“四千年前地球文明最精致的杰作”。

(二)黑陶應用現狀

隨著時代發展,烹飪用的黑陶器皿被新材料取代。如今黑陶大多脫離實用,作為一種文化符號和記憶,轉為室內外陳設觀賞品作收藏用,或封存于博物館供人參觀。黑陶退居幕后導致大眾對其了解愈發局限以至沉寂,造成現狀的原因主要有:

1.創新有待提高

雖然手藝人在陶器表面用金屬、彩繪、鏤空雕刻或瓷片鑲嵌等方式進行裝飾,但仍未突破傳統樣式,循規蹈矩,墨守成規。傳統黑陶工藝品雖有收藏價值,但受眾范圍也在縮小,缺乏革新的產品無法抓住人的眼球、把握互聯網時代下的良好機遇,黑陶需要推陳出新。

2.傳承與推廣艱難

制陶藝人年事已高,人才青黃不接,傳承人制度不完善。有時因交通不便,黑陶更難以走出鄉村等閉塞環境。包括黑陶在內的許多工藝品普遍面臨市場需求低、收入微薄、新生力量不足等問題。加之許多少數民族以家庭為單位生產,制作較為分散,制約了產業發展。

隨著多種帶貨方式滲透人們的生活,調研發現雖有店鋪以直播制作黑陶工藝品的方式打開市場,但即便是國家級黑陶大師的手藝,觀眾也僅在個位數,情況不容樂觀。

二、黑陶首飾設計

(一)陶瓷首飾的意義

首飾是人們表達思想和感情的方式,時代發展下首飾的屬性是多變的,傳統首飾的價值取決于材料,而現代首飾的價值也可由其設計水平決定。這不僅是工藝的提升,更是觀念的轉變。優秀的首飾設計能夠彰顯個人品位、表達自我,滿足個性化需求。

陶瓷首飾因純凈、溫潤的氣質在首飾市場已有一席之地,以其成本低廉、原料豐富、可批量生產等優勢被眾多商家認可。比起體量龐大的擺件,陶瓷制成的戒指、發簪、項鏈、手鐲等首飾別致自然,玲瓏精巧,成了打動顧客的敲門磚。

(二)黑陶首飾的優勢

黑陶是我們國家獨有的文化,但其創新設計寥寥無幾,有待后人挖掘。我們將現代設計理念與黑陶結合進行首飾設計,結合傳統黑陶文化內涵探索出讓人耳目一新、凸顯黑陶特色的產品,包含以下優勢:

1.與時代接軌

現代設計理念包含“少即是多”的藝術哲學,根據當代的設計流行趨勢,順應時代發展,設計出實用與收藏價值兼備的黑陶首飾,使傳統文化與現代審美緊密結合,引起特別是年輕人的關注,賦予黑陶新的生命活力,響應國家振興傳統工藝計劃。非遺面臨失傳的危機,通過創新型首飾設計使黑陶產品多元化,為非遺發展提供新思路、新方向,彰顯時代對古老文化的尊重與傳承,

2.產業擴大

借助首飾日益龐大的市場,帶動黑陶效益。黑陶原材料易得,且以大批量購入更為劃算,陶泥可重復利用。首飾體積小,用量較為節約。經計算單件產品的陶泥成本幾乎可以忽略。一次進窯可以燒制上百件產品,量產具可達性,雖有一定失敗率造成瑕疵品,成品率依然可觀。暫不計人工費的情況下合算成本,將運輸破碎、首飾配件等納入考量,一對耳環的成本完全可控于較低范圍。

由此觀之,銷售價格多因制作者和設計師的附加值有所翻倍,并不會過分溢價直至高不可攀。縱觀整個首飾行業,陶瓷首飾的價位都較為受大眾接納,能夠以設計而非稀有金屬的貴重決定價值,吸引眼光獨到者,一般是愿意接受新事物的年輕人,這些人也是黑陶首飾的主要目標客戶。黑陶首飾的開發同時促進自身和行業的進步,為擴大黑陶產業鋪路。

(三)設計出發點與內涵

黑陶顏色統一,其藝術表現語言需通過產品外形變化或表面肌理來體現。黑陶顏色的解讀如下:萬物起始為黑、混沌為黑,中國傳統的“五行”觀念中,居于最高地位的就是黑色,它是五色的歸宿,納五色于一體,具有永恒的本質。作為道家的象征色,黑色博大深厚,遮蓋浮華,常用來表現堅毅、肅穆、剛正、大公無私,象征著“義”的精神。黑陶所包含的內核有一種沉潛久遠的時空性,能夠引發人們的哲思。

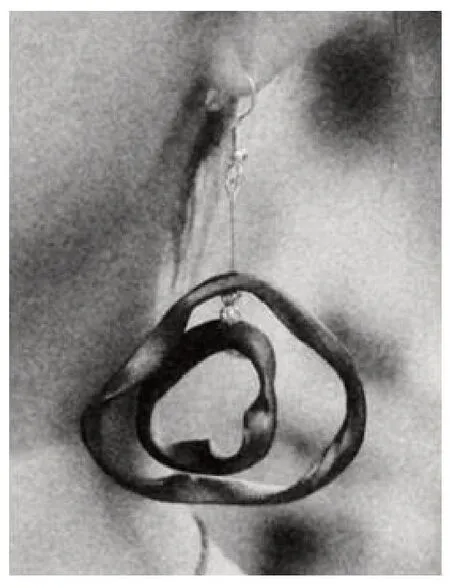

由于體量較小,進行手工雕刻或打磨時容易發生炸裂或其他意外,設計重點于是放在形態多樣性。依據簡潔大方、和諧統一、摒棄瑣碎、追求極簡、注重實用等設計理念,利用扭曲旋轉的手法設計成自由奔放,不拘一格的黑陶耳飾,如圖1。在首飾設計中,黑陶的“拙”與首飾本身的“精”形成鮮明對比,凸顯了黑陶野性、粗獷、自然的獨特韻味。

圖1 黑陶首飾立體圖(來源:作者自繪)

三、黑陶首飾制作

(一)制作流程

由于設計尺寸受到功能性、實用性的限制不宜過大,給制作施加了較大壓力。此設計的獨特性在于曲線形態變化豐富,而燒制過程產品至少需有一個受力點作為支撐,陶泥難免因重力作用發生非設計形變,影響了原設計的流暢度。

實際燒制包含許多不可控因子,如個體的受熱、水分、風速不同、伸縮效果也會有差異,或許會產生意料之外的效果。這樣的首飾即使批量生產,燒制的結果也很難找出兩個完全一樣的產品。這本是制作的一個難點,但因現代人越來越喜歡個性化、定制化的物品,大眾審美的多元化,陶瓷燒制中的多變性反倒成為它受追捧的一大因素。我們決定尊重個體因窯變而產生的微妙變化,不使用呆板的模具作為復制手段,而采用手工成型——這也是最適合它的加工方法,能夠得到每一件都獨一無二、無可取代的作品。

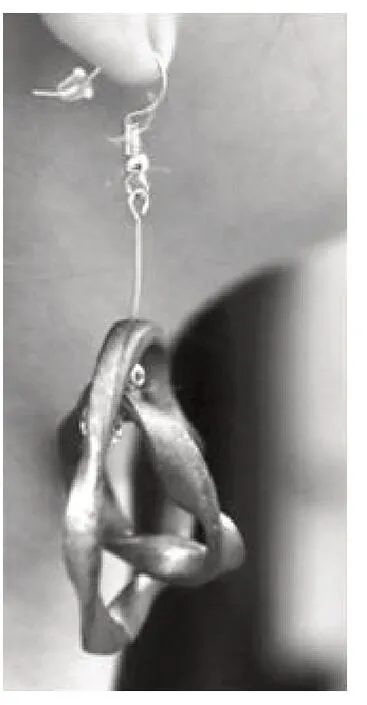

由于手藝人加工有一定成本,在其燒成黑陶主體部分后,我們自己采買首飾配件進行DIY收尾。飾品設計所需材料種類多樣,各部分配件的比重也有所差異。原本煩瑣的一件產品,將整體分解,按步驟制作,可將問題簡化,通過組裝、粘接得到理想效果,最終做出了黑陶耳飾的成品,見圖2,圖3。

圖2 正面效果

圖3 側面效果

(二)遇到困難與規避方法

最初找尋的制作黑陶工藝品的師傅并不適合首飾加工,師傅擅長大件成型塑造和表面鏤空雕刻,但在首飾方面無甚經驗,制作的黑陶部件略顯笨重,不夠精致,難以褪去工藝品的風格基調。后期我們及時調整,去往景德鎮尋找擅長加工首飾的年輕工匠,他們思維活泛,裝飾手法多樣,極富首飾加工經驗,制作出了我們理想中的輕盈、美觀、實用的產品。

此外,原產品方案最內層直徑不到2cm,在這種尺度下,陶泥進行手工造型非常困難,于是我們決定舍去最內層設計,保留外圍兩圈。這樣的簡化遵循內密外疏的原則,考慮了設計的節奏韻律。若完全復制原方案易成品分量感過重,加之黑陶的色相本就較為厚重,給佩戴者施加了心理壓力,簡化后實現了質的飛躍,整體因中空而更顯輕盈。從設計圖紙到三維立體化實物面臨諸多困難,設計者不單要設計思維成熟,也要對工藝有所了解,才能在圖紙階段思慮到工藝特性和制作難度從而推斷產品的可達性。過程需保持敏銳,隨時發現問題,懂得優化,產品終會成功。

陶瓷自古以來就是我國文化藝術的瑰寶,尤其黑陶更可以說是“華夏藝術之魂”,但隨著時代發展,黑陶面臨諸多困難遭遇發展瓶頸,古老的藝術難以在節奏快速、流量充斥的時代扎穩腳跟,因此,推進領域融合進行創意設計成為擴大非遺傳播的又一途徑,會使更多人關注到黑陶這一極富意蘊的傳統文化。