亞低溫與咪達唑侖聯合治療新生兒窒息的臨床分析

陳文超 李華

摘要:目的:分析在新生兒窒息患兒中采取亞低溫聯合咪達唑侖治療的效果。方法:從2016年8月~2018年5月收治的新生兒窒息患兒中抽選84例作為研究對象,采用隨機數字表法分為實驗組和對照組,各42例。實驗組接受亞低溫聯合咪達唑侖治療,對照組接受亞低溫治療,對比兩組臨床治療效果。結果:治療前,兩組患兒神經行為評分比較(P>0.05);治療后1周、2周、4周,實驗組患兒神經行為評分均明顯高于對照組(P<0.05)。結論:在新生兒窒息患兒中采取亞低溫聯合咪達唑侖治療能夠改善患兒神經行為能力,臨床治療效果顯著。

關鍵詞:新生兒窒息;亞低溫;咪達唑侖

新生兒窒息是一種較為嚴重的新生兒疾病,可能對患兒的腦組織和神經造成不可逆損傷,嚴重者還可導致新生兒死亡。亞低溫治療和咪達唑侖治療屬于常見的治療方案,能夠較好地緩解窒息導致的腦損傷,提高治療效果。因此,本研究主要探究在新生兒窒息患兒中采取亞低溫聯合咪達唑侖治療的效果。現報道如下:

1資料與方法

1.1 一般資料

從2016年8月~2018年5月我院收治的新生兒窒息患兒中抽選84例作為研究對象,診斷標準參考國內新生兒缺氧缺血性腦病診斷標準,采用隨機數字表法分為實驗組和對照組每組42例。實驗組男24例,女18例;日齡1.0~6.0 h,平均日齡(3.45±0.88) h。對照組男23例,女19例;日齡1.5~5.5 h,平均日齡(3.38±0.92) h。兩組患兒臨床資料經統計學分析,差異無統計學意義(P>0.05),數據可比性高。

1.2 治療方法

對照組患兒在常規治療(包括對癥治療和支持治療)基礎上,采取亞低溫治療:患兒出生6 h內,醫生需要對發生新生兒窒息患兒進行全身亞低溫治療,將患兒所處環境濕度調節至50%~60%,溫度調節至24~26℃;選擇低溫治療儀,由專業操作人員進行亞低溫治療,先將患兒放置在嬰兒輻射保暖臺上,關閉加溫設施和紅外輻射功能,低溫治療儀初始溫度設置為10℃,將探頭從患兒肛門插入,深度在5 cm左右,固定探頭,然后密切監測和記錄患兒的體溫,根據患兒肛門溫度調節低溫治療儀的設定,并且在1 h內將患兒肛門溫度調節至33.0~34.5℃,然后維持該溫度治療,持續3 d;完成治療后,需要每隔半小時測量一次肛門溫度,將復溫速度控制在每小時0.5℃,如果12 h內不能達到正常體溫,則可以選擇紅外輻射升溫幫助復溫。實驗組在對照組基礎上采取咪達唑侖治療,靜脈滴注,劑量1~5 μg/(kg·h),可以根據患兒情況調整藥物用量。

1.3 觀察指標

比較兩組患兒神經行為評分,評分包括5個方面,行為能力、被動肌張力、主動肌張力、原始反射和一般評估,共20項,總分40分。分數越高,神經行為能力越好。

1.4 統計學分析

采用SPSS20.0統計學軟件處理數據,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2結果

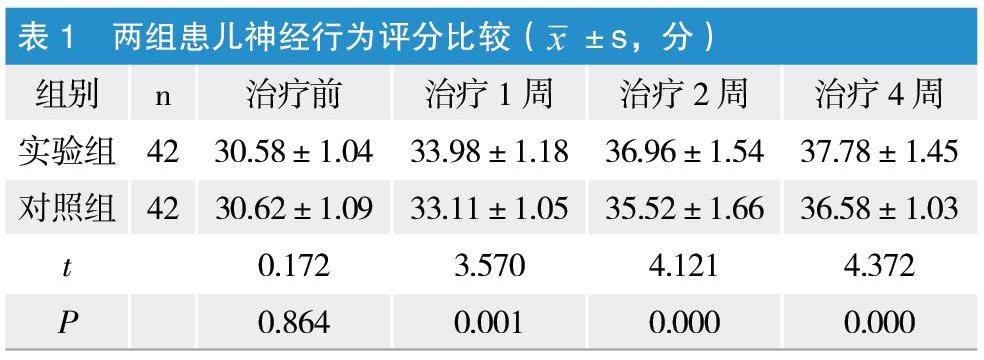

治療前,兩組神經行為評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后1周、2周、4周,實驗組患兒神經行為評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3討論

新生兒窒息是新生兒在出生后不能建立正常自主呼吸,導致機體缺氧,進而出現全身多器官損傷,該疾病誘發因素較多,是導致新生兒死亡或者殘疾的主要原因[1]。臨床上針對新生兒窒息主要以復蘇治療為主,合理選擇治療方案非常關鍵,是保證治療效果的關鍵。亞低溫治療屬于常見治療方法,將其運用于新生兒窒息治療中,能夠起到很好的治療效果。亞低溫治療主要是在出生后6 h內,將患兒體溫維持在亞低溫狀態(33.0~34.5℃),幫助患兒降低身體消耗,重新復蘇。但患兒在接受亞低溫治療的同時,還需要加強對癥治療和支持治療,而咪達唑侖的聯合治療,能更好改善患兒窒息情況和神經功能評分,患兒恢復效果也更好。

本研究選擇84例新生兒窒息患兒進行對比,結果顯示,采取亞低溫聯合咪達唑侖治療的患兒治療后神經行為評分明顯更高,表明在新生兒窒息患兒中采取亞低溫聯合咪達唑侖治療能夠更好地改善患兒神經行為,臨床治療效果顯著,值得推廣應用。

參考文獻

[1]張麗,尚琴芬.新生兒窒息的危險因素及預防策略[J].中國婦幼保健,2019,34(24):5743-5745.