“自選”與“他選”

徐威 董濟東

自《詩選刊》2007年首次將“90后”詩歌納入其年代詩歌大展,到今天眾多主流文學刊物以“專欄”“專號”“專輯”等形式對“90后”作家作品進行大力推薦,“90后”作為詩壇的新興力量越來越受到文學界的關注和青睞。“90后”作為新的一代,正迅速以群體姿態登上當代文學的舞臺,并取得引人注目的成績。2017年,由“90后”詩人馬曉康主編的《中國首部90后詩選》[1](以下簡稱為“馬曉康本”)和由《詩刊》主編的《我聽見了時間:崛起的中國90后詩人》(上、下卷)[2](以下簡稱為“《詩刊》本”)兩部“90后”詩選相繼面世。在“90后”詩歌寫作者首次集體亮相十周年之際,這兩個選本的面世,既階段性總結了“90后”詩歌,也將“90后”詩歌提升到了新的高度。兩個選本皆面向正在崛起的“90后”詩歌寫作群體,但它們發出的卻是來自民間和官方兩種不同的聲音。選的結果自然不盡相同,我們或許可以從結果的異同中窺探一番:兩個選本的異同,折射出各自怎樣的編選理念?它們又能否呈現出“90后”詩歌大致樣貌與整體實力?“選”的意義又在何處?

一、選本的代際化:“自選”與“他選”

文選作為一種文學傳播的載體,在中國歷史上早已有之。自春秋時期孔子編選、刪訂《詩經》以來,到如今依照年齡、性別、代際、地域、流派、題材、體裁、年代等各種標準進行選本編著,文選在中國已有幾千年的歷史。這些選本所呈現的,不僅僅有經過編選的優秀作品,還有編選者敏慧的編選眼光。魯迅先生就曾表示:“選本所顯示的,往往并非作者的特色,倒是選者的眼光。眼光愈銳利,見識愈深刻,選本固然愈準確。”[3] 的確,“選”本質上就是一種判斷、篩選、評價和引導。因而,入選的更多是編選者視野中那些符合其審美與立場的作品。編選者將這些作品結集,既是重視文本本身的分量,也是希冀通過對文本的篩選從而使得某一群體、某一風格、某一流派等在閱讀者乃至寫作者中產生影響。

針對同一群體的多種選本,在中國當代詩歌史上并不少見。“十七年文學”之后具有重要影響的詩歌群體,多有兩本或兩本以上有代表性、有影響力的選本。比如“朦朧詩”群體,有最早公開發行的由閻月君、高巖等人編選的《朦朧詩選》,有作家出版社出版的《五人詩選》,還有由洪子誠、程光煒編選的《朦朧詩新編》等。又如“第三代詩”群體,先有唐曉渡、王家新編選的《中國當代實驗詩選》和徐敬亞、孟浪等編選的《中國現代主義詩群大觀1986—1988》,后有萬夏、瀟瀟編選的《后朦朧詩全集》。以上選本以詩歌流派、詩學特征為中心,而從代際視角劃分詩歌群體并編選選本自“70后”詩歌始。比如黃禮孩編選的《70后詩人詩選》、安琪與黃禮孩共同主編的《詩歌與人:中國大陸中間代詩人詩選》與《中間代詩全編》、康城等編選的《70后詩集》、劉春編選的《70后詩歌檔案》、丁成編選的《80后詩歌檔案》,以及本文著重探討的“馬曉康本”及“《詩刊》本”兩部“90后”詩選等。在以代際標注“70后”“80后”“90后”詩人之后,近幾年又出現了一批“五人詩選”——主要是回眸“70后”之前的兩個代際(“50后”和“60后”)中具有代表性的詩人詩作。2017年3月,華東師范大學出版社出版了《五人詩選》,編選了雷平陽、陳先發、李少君、潘維、古馬的作品。同年4月,花城出版社出版了《新五人詩選》,編選了臧棣、張執浩、雷平陽、陳先發、余怒的作品。以上兩本皆是“60后”詩人的結集。而2019年1月,花城出版社繼續精選出版了《50年代:五人詩選》,編選了“50后”詩人于堅、王小妮、梁平、歐陽江河、李琦的作品。

這樣梳理下來,我們似乎看見一幅波瀾壯闊的圖景——從代際的角度看,幾乎當代詩人都有了屬于自己的代際選本。這是21世紀以來一個值得關注的文學現象,其背后隱藏著復雜的變化。當代詩歌進入代際命名以后,相當一部分的詩歌寫作者“抱團發展”,以期引起更多的關注.[4] 在這其中,既有迫切進入文學場域并留下其聲名者,也有因同處同一時間階段被組織起來的人。因此,這些選本,既有代際群體或個人的“自選”,也有從旁觀者視角與他者審美出發的“他選”。“他選”大多由詩壇前輩、學者、評論家、出版社對某一群體的詩歌進行編選。相對而言,這類選本的權威性與被認可度更高。然而,我們也不能忽略“自選”。一者,在當代文學現場“自選”往往在“他選”之前。“自選”有利于詩人、詩歌群體引起讀者和評論界的關注,也有利于其作品進一步進入“他選”選本。二者,“自選”是由寫作者自己選擇,往往更能夠代表某一詩歌群體的創作理念與審美趣味。無論是哪種,“選”都為他們的聲音、形象供給了更集中、更有力的輸出。然而,我們也必須清楚地看到,進入代際命名潮流以來,詩歌寫作者常常作為被建構的群體而被冠名為“某某后”。這一命名雖然多有“歸納”與“自行結集”的意味,但他們沒有統一、明確的詩歌創作理念與相對集中、一致的美學風格,再加上代際更替的速度相對較快,最終的結果是他們的聲音與形象更加難以清晰化。于是,在當代文壇中,總能看到他們的身影——仿佛是一個旗幟鮮明的群體,但認真觀察后卻又如同霧里看花,在似是而非中無法描繪出一個清晰的輪廓。所以,當我們回望代際詩人群體時,正如臧棣所言:“就詩歌閱讀而言,‘70后詩人剛摸脈摸得有點眉目,‘80后詩人寫作基本還沒怎么消化呢,現在‘90后這么一個陣容龐大的詩歌群體又開始浩然登場,確實令人吃驚。”[5]

回到“馬曉康本”和“《詩刊》本”兩個“90后”詩歌選本——前者是“自選”,后者是“他選”,兩個選本的編選者、編選方式(稿件來源)、編選范圍、出版經費均有不同之處。

一是編選者的不同。“馬曉康本”的編選者主要是馬曉康及其組建的編委會,有馬曉康、童作焉、祁十木、賈假假、王浩、郭良忠、顧彼曦、荊卓然、呂達、王家銘、秦三澍、阿煜、李龍剛、梁永周共計15人。他們皆為“90后”詩人,但卻包含著多種寫作向度,選本因而顯現出較強的個體性。《詩刊》是中國作家協會主管的大型文學刊物之一,是歷史悠久的傳統官方刊物。“《詩刊》本”的編選者題名為“《詩刊》社”——盡管《詩刊》社中“90后”詩人丁鵬作為編輯為此選本付出了大量工作,但顯然,從編選者的命名來看,“《詩刊》本”的集體色彩較濃,而個人色彩要弱于“馬曉康本”。二是兩個選本編選方式(稿件來源)的不同。“馬曉康本”的入選作品來源于“面向全國征稿和詩家推薦相結合,編者評分選取”[6];“《詩刊》本”并未公開征稿,而是以《詩刊》社微信公眾號推出的“90后詩歌大展”中的詩人和歷年《詩刊》中發表作品的“90后”詩人為主體進行編選、約稿。《詩刊》長期關注青年詩人,下半月刊中的“校園”欄目更是直接關注到許多年輕寫作者,這勢必對“《詩刊》本”的編選有著不小的幫助。三是編選范圍的差異,即入選者出生年限的不同。“馬曉康本”所編選的“90后”范圍不同于“《詩刊》本”及大眾往常定義的“1990年至1999年間出生的人”,而是將其擴大至了“1989—1999年”。馬曉康在一次采訪當中解釋道:“1989年,未嘗不可以作為90年代的開端,畢竟我們詩歌寫作史的一次精神質變,正是從1989年開始的”[7]。四是選本出版經費的差異。“馬曉康本”是一種“90后”的“自選”(自我組織)行為,而非出版社、雜志社等的主動策劃,因而背后缺乏出版資金的支持。從馬曉康在選本的征稿啟事來看,此選本為自費出版,“我做了充分的準備,不需要眾籌,但沒有理由拒絕訂購”[8]。“《詩刊》本”則有充足的出版經費支持:2016年《詩刊》雜志就制定了“90后詩歌計劃”,而此選本正是計劃的成果之一。

綜合來看,“馬曉康本”是自選,“《詩刊》本”是他選;“馬曉康本”具有民間立場,“《詩刊》本”則具有官方色彩。“自選/他選”“民間/官方”,針對同一“90后”詩人群體的兩個選本,在不同的組織方式與編選理念下,呈現出多重差異。這些差異,恰恰是值得我們關注的地方。

二、多重差異:作者、作品與選本風格

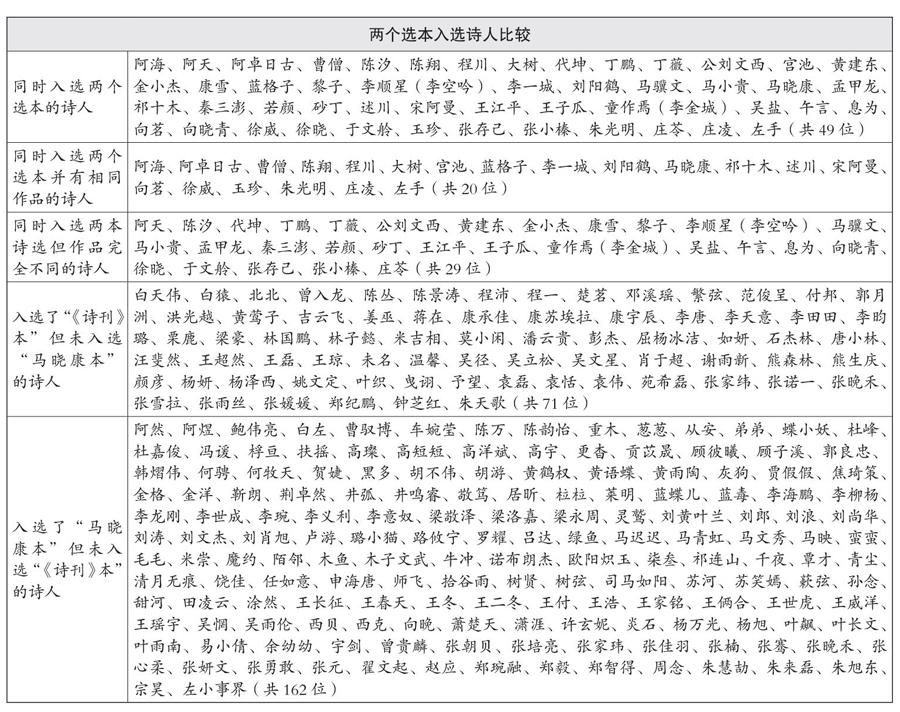

“馬曉康本”和“《詩刊》本”既有交集,也有不同,但這些差異并不代表它們是完全對立的兩個選本。“馬曉康本”是求大求全,追求“面”包含許多個“點”;而“《詩刊》本”是力圖精英,“點”不在多而在深。從入選兩個選本的作者及作品來看,“《詩刊》本”更偏向于選入“學院派”的詩歌,“馬曉康本”則是將“知識分子寫作”“草根寫作”“口語詩”等多種書寫風格的詩歌一并選入。

入選詩人詩作的異同建構了兩個選本縱橫交錯的局面。入選“《詩刊》本”的詩人詩作,普遍來說已相對成熟和穩健。“馬曉康本”則是求大求全,入選的詩人詩作涉及現代詩歌書寫的多種向度,“既有偏向深度意象和語言探索的‘學院派,也有直抒胸臆追求事實詩意的‘口語詩以及無意義的‘廢話詩和堅持自由創造的‘民間立場”[9]。在此條件下,“《詩刊》本”有些成熟穩健的詩人詩作因符合某種向度而同時入選“馬曉康本”,而“馬曉康本”中在某一向度的上相對成熟穩健的詩人詩作,也可以同時入選“《詩刊》本”。另外一些未同時入選的,或同時入選卻詩作不同的,即兩個選本的異處所在。

首先是同時入選兩個選本并有相同作品的詩人。其中,阿海、阿卓日古、曹僧、陳翔、程川、大樹、宮池、藍格子、李一城、劉陽鶴、馬曉康、祁十木、述川、宋阿曼、向茗、徐威、玉珍、朱光明、莊凌、左手——他們及其作品的被認可度普遍較高。如王子瓜將曹僧認為是“一代人寫作的代表甚至某種典范”[10];2016年“詩刊社”公眾號推出“90后詩歌大展”,首位展示的“90后”詩人玉珍的組詩《田野上的皇后》,一經推出即收獲了近1.3萬的閱讀量;阿卓日古為彝族,劉陽鶴、祁十木則來自回族,飽含少數民族的款款深情。

其次是入選兩個選本但入選作品完全不同的詩人。與前者相似,金小杰、向曉青、徐曉、馬驥文等人均已在詩歌創作上取得了較多的關注。他們或是曾參加過《詩刊》《中國詩歌》《星星》等刊物組織的重要活動,或是在《詩刊》《詩選刊》《星星》《中國詩歌》《揚子江詩刊》等重要刊物發表過作品。相對而言,這兩部分“90后”詩人的創作已經較為成熟,并形成了自己的創作風格。這些詩人中,有的人入選作品完全不相同,但入選兩個選本中的詩歌風格相差無幾。然而也有些入選兩個選本的不同作品,風格差別較大,甚至可以說擁有不同的面貌。如金小杰寫到她的教書生涯,入選“《詩刊》本”的明顯是更加嚴肅,或者說更“知識分子”一些,而入選“馬曉康本”里的則更多顯露出抒情化、生活化、個人化的特征。馬驥文在兩個選本當中的詩歌也指向不同向度:入選“《詩刊》本”的作品較為富有歷史厚重感,而入選“馬曉康本”的作品則較為個人化,更傾向于書寫個人情緒。在“《詩刊》本”中,他的詩從形式上和內容上都相對緊湊。形式上,每一首詩都沒有分行,一節便是一首;內容上,不斷在題記中引用名句(《喊叫水詩篇》題記引用布羅茨基的“幸存下來的似乎是水和我”,《墓園記事》題記引用奧克塔維奧·帕斯《四重奏》的“我們不過是一個個光點”等等),每首詩都擁有較為深厚的歷史感。而在“馬曉康本”中,其選的是分行斷節很明顯,且以輕散化話語描寫個我傷痛的詩歌:“草藥冒著熱氣,在原野上尋找路過的/傷心,還是?/當一個人走過,另一個人又接著走/姿態是潛在的美學/……/你不敢寫下一個大/如同,你宣告自己不屬于這個圓/規針刺中白色的中央/就像颶風吸食大地上不合時宜的輕”[11](《人景》)。

再是兩個選本不同的入選詩人。入選“《詩刊》本”卻未入選“馬曉康本”的有71位詩人,大約占了“《詩刊》本”入選人數的六成。162位詩人入選“馬曉康本”(接近“馬曉康本”入選人總數的八成)卻未入選“《詩刊》本”。造成這一現象的原因主要有以下幾個:一是由入選者多來自各大高校(甚至不少是名校研究生)和其在重要刊物、賽事有較為豐厚的發表或獲獎履歷看,不難發現“《詩刊》本”編選的作品是更偏向于知識分子寫作的;而“馬曉康本”的15位編委代表了幾種詩歌寫作向度,眾口難調,并非每位都樂于引薦和評選這一類作品。二是一部分入選“《詩刊社》本”的詩作過長,而“馬曉康本”的征稿啟事上寫的“建議每人兩首、每首30行以內,不過也可投長詩或長詩節選”[12]。因“馬曉康本”求大求全,故而入選的詩人多,又因是自費出版,所以每個詩人能占的版面相對就較少,長詩便不太討喜。三是《詩刊》是中國作協的官方刊物,其門檻相對較高,“馬曉康本”編選的不少詩作,尚未達到他們的編選標準。

最后從一些細微之處看看兩個選本的區別。一是個人簡介。“《詩刊》本”里的入選詩人,個人簡介大多呈現為“某某,某年生,畢業/就讀于某校某學位,作品見于某某刊物,曾獲某某獎,曾參加某夏令營”或與之相近的樣式;而“馬曉康本”大多入選詩人的個人簡介相當簡單,更有甚者只有短短一句關于出生年份及籍貫的介紹。這其實已經暗含著一種韻味:“《詩刊》本”要求更嚴苛,入選者大多需要有一定的作品發表經歷。二是出生年份。入選“《詩刊》本”者靠近代際末出生的詩人總體而言為數不多,如1996年出生的陳景濤、楚茗、代坤,1997年出生的姜巫,1999年出生的彭杰等;而入選“馬曉康本”者靠近代際末出生的人數要多一些。這意味著,“《詩刊》本”入選詩人的創作歷程相對更長久,經驗更加豐富。三是入選作品的內在關聯。因“《詩刊》本”每個人的入選詩歌數量較多,每個人平均有6—7首的空間,所以編選時留有余地地考慮到個人詩歌的整體性、相關性和內在邏輯。如藍格子的入選作有幾首都是以“日常”命名:《日常:四月的一個夜晚》《日常:爭吵之后》《日常:海邊散步》,又比如白天偉的《五月十六日》《六月七日》《五月二十八日》都是以日期為題。而“馬曉康本”平均每個入選者的作品僅有2—3首,對入選詩歌的整體關聯有所切斷,因而在入選詩人整體風格的呈現上略顯欠缺。四是入選作品的尺度。“《詩刊》本”入選的120位詩人的700多首詩里幾乎沒有出現過較為“露骨”的字眼,涉及身體與欲望時總自覺地帶著某些隱喻。“馬曉康本”則不然,其用詞尺度要比“《詩刊》本”大得多:“小時候的夢里/就有女人/或者女孩/和大了夢里女人女孩的樣子/有些不一樣/在撲上去/扒光她們衣服的時候/總是看到白白的一片/什么都沒有/但不知道為什么/每次,都忍不住撲上去/接下來/又不知道做什么”(陳萬《小男孩之夢》),“我只能硬著頭皮被它偷看/連乳房也不放過”(胡不偉《月亮總是偷看我》),“有時候做飯比做愛有樂趣”(劉黃葉蘭《削皮》)。

三、編選理念:深度與廣度

以上異同,都無法脫離選本背后編者的編選理念。探尋這兩個選本的編選理念,最終還是要回到“自選”和“他選”上。

編選理念的差異首先來自他們在文學場中所占位置的差異。布爾迪厄認為,“無論對于作家還是批評家,畫商還是出版商或劇院經理,唯一合法的積累,都是制造出一種聲名,一個得到認可的名字,這種得到認可的名字,這種得到認可的資本要求擁有認可事物和人物的權利,進而得到賦予價值的權利,并從這種操作中獲取利益的權利。”[13] 也就是說,在文學場中具有象征資本(威望、名聲、榮譽)的占位也就擁有了支配其他占位的權利。《詩刊》作為中國作家協會的官方刊物,在文學場域的象征資本不必多言。對于《詩刊》而言,編選“90后”詩歌選本實則是在扶持青年寫作,認可和支配“90后”詩歌的入場。與之相反的是,馬曉康或“馬曉康本”相對而言并沒有足夠的象征資本支撐其進入被文壇前輩占據大多數位置的文學場域。除卻具有象征資本的主流文學期刊推介外,他們只能積極地表現自我。這次編選正是他們在發出自己的聲音。在場域的位置不同,是兩個選本編選理念不盡相同的原因之一。除此之外,還需要看見兩個選本另一個“場”的不同,即立場。為響應中央關于繁榮發展社會主義文藝的意見、扶持青年文藝創作,《詩刊》社制定了“90后詩歌計劃”,而“《詩刊》本”正是“90后詩歌”計劃的一環,此選本也是《詩刊》社扶持年輕詩人的成果之一。“馬曉康本”是馬曉康集結15位“90后”詩人好友共任編委,自費出版。《詩刊》社的編輯丁鵬在一篇文章中曾經提及:“余幼幼、吳雨倫、馬曉康等則更多地呈現為民間立場與‘地下寫作的風貌。”[14] 因此,“《詩刊》本”帶有更鮮明的官方立場與主流色彩,而“馬曉康本”則居于民間立場。不同的位置、不同的立場也使得兩個選本在編選時產生了不同的編選理念。

“《詩刊》本”的編選理念流露出的是精英化。入選120人,每個人平均6—7首,整體質量更具穩定性。入選者大多已經在《詩刊》《星星》《中國詩歌》《揚子江詩刊》等重要詩歌刊物發表過作品,有的還參加過《詩刊》社青春詩會、《人民文學》新浪潮詩會、《星星》中國大學生詩歌夏令營、《中國詩歌》新發現夏令營等,都是已經嶄露頭角的詩歌新力量。同樣是選編,但刊物、賽事、夏令營的選稿在選本之前已經發生。那么,入選過重要刊物和重要比賽的寫作者可以說已經得到了一定的認可。從這個角度來看,《詩刊》社編選時有著更為嚴苛的要求,它是在篩選的基礎之上進行的二次編選。

“馬曉康本”的編選理念透露的則更多是包容。入選211人,每個人平均2—3首,比起“《詩刊》本”的普遍穩健成熟,“馬曉康本”更愿意展示它的廣度。入選的211人里,有一些詩歌并不被官方或者主流所接納并傳播;有一些寫作者具有潛力但尚未達到主要期刊的認可標準;有一些寫作者甚至并無詩歌發表的經歷。“馬曉康本”敢于將其一并納入這個選本,主要源于其希冀的包容性。正如在此之前不厭其煩地使用“求大求全”一詞,是因為包容,也是因為他們要以群體的形式登上舞臺,自然是群體越大發出聲音的可能也越大。

四、作為一個平臺:意義與局限

近幾年,“90后”作家走紅,倍受文學刊物、文學獎項等的喜愛,也得到了眾多文學力量的支持。然而,在這背后,也不乏質疑的聲音:他們的創作質量究竟如何?他們的創作是否具有持續性?回到這兩本“90后”詩歌選本,這樣的質疑同樣存在:他們的水平如何?是否過度拔高了他們的創作?編選又是否有意義?

在互聯網時代,詩歌創作處于一種生產大爆炸之中。各式各樣的詩歌網站、論壇、微信公眾平臺、社交平臺為詩歌的呈現提供了與傳統紙媒發表截然不同的另一條路徑。“90后”詩歌同樣如此。但是,數量龐大的文本海量涌現,自然避免不了良莠不齊的現象。兩本詩選的意義之一在于:在海量的“90后”詩歌文本之中,精選出相對優秀的、相對具有個性的作品,讓讀者、研究者對“90后”詩歌有一個相對直觀的感觀。其次,盡管《中國詩歌》《詩刊》《星星》《詩選刊》等刊物都曾經推出過“90后”詩人作品的專輯或小輯,但這些小輯從整體看依然顯得零散。從這個意義上說,意義之二在于:全面地整合了十年來“90后”詩人作品,呈現了“90后”詩人的整體實力。更為重要的是,選本為眾多的“90后”詩人提供了一個平臺,并有可能在此平臺亮相的基礎上進一步前行。由此,意義之三在于:讓“90后”詩人群體作為同代人一同進入當代文學場域,并引發關注。當然,進入當代文學場域并不意味著他們能夠迅速地在場域之中得到自己的位置。這是一個相對較為漫長的過程,是一個受制于時間的篩選過程。這一過程,即為文學作品的經典化。

徐勇在討論當代詩歌選本編纂時,談到過詩歌選本的重要功能。他認為:“詩歌選本編纂功能的某種新變,一是通過詩歌選本中的編選以達到詩歌經典化的文學史建構功能,一是通過詩歌選本建構詩歌流派或通過詩歌年選的編選以建構文學現場的功能。”[15] 對比兩部選本,它們在這兩方面都發揮著作用,只是“《詩刊》本”更側重的是文本“經典化”功能,而“馬曉康本”側重的則是文學現場的功能。童慶炳指出文學經典建構的因素是多種多樣的,其中“發現人(又可稱為‘贊助人)”[16] 就是關鍵因素之一。作為權威期刊,《詩刊》的影響力顯然是大于“90后”詩人自身的。它作為“90后”詩歌作品的“發現人”,能夠賦予“90后”詩人及詩歌更高的信任值與肯定值。由此,“《詩刊》本”對“90后”詩人與詩歌從“新秀”走向“中堅”、從“習作”走向“經典”有更大幫助。

當然,兩個選本的編選或多或少存在局限。“《詩刊》本”入選作品多由編者在各大刊物發表的作品中自由選稿,在這個角度來說,一些尚在起步階段的“90后”詩人便錯過了這場盛宴。據入選詩人簡介的情況來看,沒有較多發表經歷與獲獎經歷的“90后”詩人想要入選還是顯得困難。而“馬曉康本”則是為了求全,其編委會成員包含多種詩歌寫作向度和審美向度,在組稿選稿環節大家眾口難調,致使“馬曉康本”疏漏了一些具有代表性的詩人(比如曾入選過《詩刊》社青春詩會的林子懿、曾獲“人民文學詩歌獎”年度新銳詩人的莫小閑等皆未被選入“馬曉康”本)。某些篇幅過長的詩篇也沒有被馬曉康選入。在書本容量有限的情況下,為求包容更多詩人和詩作,這種策略性的放棄也就不得不發生。同時,該書的遺憾同樣體現在一網打盡上。編者為了求大求全,而把一些幾乎是剛剛起步的初學者列了進來,導致選本質量良莠不齊,選本的整體質量下滑。也是在這個意義上,我們發現,“《詩刊》本”和“馬曉康本”形成了相互補充的關系,它們共同勾勒出了當下“90后”詩歌的整體樣貌,它們是了解、研究“90后”詩歌的重要資料。

當然,“評價一個詩人尤其是整體的一代人的才能不是憑幾個評論家的文章以及詩人的幾本詩集、詩選和所謂的‘詩歌大展就能說了算的,必須放在歷史和美學的雙層裝置以及譜系、關系、場域中予以綜合評價和厘測。”[17] 自2007年“90后”詩人首次集體登場,“90后”文學率先從詩歌發生,至今已有14年。2017年,兩個選本在十年之際對“90后詩歌”結集展示,既是一種回眸,也包含了歷史與美學的雙層裝置的篩選,更是對青年詩人群體的期望。

從代際群體的角度,或者“自選”和“他選”的角度,這兩個選本的編選方式都能找到一定的歷史傳承。不過,“90后”詩歌的登場要溫和一些,它不像前幾輩人一般持著“另立門戶”的叛逆姿態,也并未顯現出明顯的、集中的詩歌理念與宣言。因而,兩個選本更像是一種展示,而非吶喊。作為一個階段性總結,它們提供了兩個鮮活的視角讓我們了解“90后”詩歌現場,讓我們更好地探討“90后”詩歌。“前些年看‘90后只在文學的邊邊角角上,今天百余位‘90后集體推出,標志著他們以主流的姿態登上詩歌舞臺。”[18] 最后需要指出的是,“90后”詩人以群體姿態涌現,但最終他們只能以個體的形式“存活”:選本中的詩人,有人可能在某一天就此擱筆;也有人可能進入文學場域更核心更關鍵位置,創作出更具代表性與影響力的作品,我們拭目以待。

基金項目:廣東省普通高校青年創新人才類項目(2019WQNCX117);惠州學院2019年校級高等教育教研教改項目(JG2019021)。

(作者單位:惠州學院文學與傳媒學院)

注釋:

[1] 馬曉康:《中國首部90后詩選》,太原:北岳文藝出版社,2017年版。

[2]《詩刊》社:《我聽見了時間:崛起的中國90后詩人》,北京:中國青年出版社,2017年版。

[3] 魯迅:《魯迅全集》(第六卷),北京:人民文學出版社,2005年版,第436頁。

[4] 作者注:比如,有相當數量的“90 后”作家并不甘心被人忽略——他們積極地在網絡上“自我表現”,形成聯誼社團“抱團發展”,通過自辦刊物、自編書籍、自辦網站,炮制各式各樣的“90 后”作家排行榜等種種方式,試圖讓更多的人關注、認可“90 后”作家。參見徐威:《論“90 后文學”的發生——“90后文學”觀察之五》,《作品》,2017年,第12期。

[5] 張清華、臧棣、汪劍釗等:《新時代與90后詩歌》,《詩刊》,2019年,第14期。

[6] 同[1],第422頁。

[7] 馬曉康、花語:《馬曉康:人們會重新回到尋找史詩的時代》,中國詩歌網,https://www.zgshige.com/c/2017-06-20/3637455.shtml,2017年06月20日。

[8] [12] 馬曉康:《〈中國90后詩選〉征稿啟事》,作家網,http://www.zuojiawang.com/html/wentanxinxi/26227.html,2017年5月24日。

[9] 同[1],第1頁。

[10] 霍俊明:《你所知道或不知道的一代人——關于90后詩歌,兼論一種進行時寫作》,《西部》,2018年,第5期。

[11] 同[1],第195頁。

[13] [法] 皮埃爾·布迪厄:《藝術的法則:文學場的生成與結構》,劉暉譯,北京:中央編譯出版社,2001年版,第182頁。

[14] 丁鵬:《詩刊社百位90后詩人扶持計劃啟動》,中國作家網,http://www.chinawriter.com.cn/n1/2017/0301/c403994-29115785.html,2017年3月1日。

[15] 徐勇:《選本編纂與當代詩歌創作的階段性演變》,《南京師大學報》(社會科學版),2019年,第1期。

[16] 童慶炳:《文學經典建構諸因素及其關系》,《北京大學學報》(哲學社會科學版),2005年,第5期。

[17] 霍俊明:《一份提綱:關于90后詩歌或同代人寫作》,《揚子江評論》,2018年,第3期。

[18] 馬海燕:《集結120人〈“90后”詩選〉首發“90后”詩人群體受關注》,中國新聞網,http://www.chinanews.com/cul/2018/06-27/8549044.shtml,2018年6月27日。