例談初中生物核心素養下的教學與設計——以《生態系統的組成》為例

拓 寧

(北京八中蘭州分校 北京 100000)

一、基本情況

(一)背景簡介

在應試教育的思想下,分值便是一切,初中生物學科作為一門中考科目中的小科目學科,在家長、學生眼中始終難以得到重視。課時量少,學生學習重心傾斜度低,學習停留在淺知識層面,很難深入思考,久而久之學生的學習能力、實踐能力、創新能力、可持續發展能力不足。對此,發展學生核心素養的教育理念應時而出。在此大背景下,為解決初中學生面對科學課程出現的理解困難、課堂教學枯燥無味、難以記憶等問題,不得不將課堂教學延伸至課下,采用大課堂理念,即課前鋪墊—課中教學—課后延伸,充分實現對學生的素養培養。

初中階段的生物學科多為科普類知識,易與生活相結合,生物學科核心素養的要求是培養學生的生命觀念、理性思維、科學探究和社會責任。結合生物學科這一特點,可更好地應用大課堂理念,除課中的傳統教學外,可在課前、課后向生活延伸,在課堂教學中可結合生活實際融會貫通,把學生熟悉的生活場景搬進課堂,在課后可引導學生運用學習的知識解釋生活現象,學以致用,把課堂所學的理論知識帶回生活。近期,我校組織了青年教師教學技能大賽,利用公開課比賽的機會,我按照學科核心素養的要求,精心設計了新課標要求下的《生態系統的組成》這節課。本文試圖通過筆者對該節課的設計、教學、教師評課等活動的思考,為核心素養要求下初中生物課程的設計、教學和研究提供示例,不當之處,敬請指正。

(二)學情分析

授課班級為北京八中蘭州分校八年級某班,該班學生整體基礎較好,思維也比較活躍,有一定的類比、探究、合作和自學能力,善于思考,絕大部分學生有著較高的生物學習熱情,能夠積極主動地參與到課堂教學的各個環節。班級中部分學生課外知識面較廣,在課堂中具有帶動性,可拓展補充同類知識,為班級其他同學的思考過程提供素材。

在前一章對生物多樣性的學習中,學生已知生態系統是由生物和環境組成的,能掌握具體的生物和抽象的環境所組成的生態系統,并能說出多種多樣的生態系統名稱,但未知生態系統準確的概念、生態系統的成分以及生物成分在生態系統中的分類。本節課較為宏觀,理論性較強,學生好像能通過概念理解生態系統,但是又好像無法真實感受到這個宏觀的系統。傳統教學課堂上無法外出探究生態系統的組成,只能通過圖片或者視頻展示,單純地進行講授,易讓學生感到枯燥無味。因此結合核心素養的要求,為實現大課程理念的教學,教學設計時,在保證安全的前提下,課前利用周末時間,組織部分學有余力或感興趣的學生實地調研生態系統的組成,并錄制成視頻,在課堂上通過視頻的形式,激發學生的學習熱情。通過這樣的設計,既鼓勵了參與視頻錄制的同學,也可讓其他同學真實感受到生態系統就在我們身邊,激發了學生的學習興趣,調節課堂氣氛。希望學生達成的學習期待為:能夠概述生態系統的組成,分清生態系統中按物種分類和按功能分類兩者的區別,學會觀察生態系統,會填寫調查報告。

(三)教材分析

本節內容是蘇教版《生物學》八年級上冊/第七單元“生物和環境是統一體”/第十九章“生態系統”/第一節生態系統的組成。

本章圍繞著剖析生態系統展開,本節為本單元的開篇章節,在學生認同生物和環境是統一體后將課程設置兩個課時,第一課時生態系統的成分,第二課時生態系統中的食物鏈和食物網和生物富集。學生可通過觀察活動,在已建立的生態系統學習基礎上深入學習系統的組成。教材編排邏輯性較強,循序漸進地安排教學內容,層層相扣,從簡單的概念,到對概念進一步解讀的分類,再至功能的學習,從易到難,從淺到深,既為本章后續其他內容的學習奠定基礎,也是學生形成生態學理念、樹立生物與環境是統一體觀念的基礎,同時加強環境保護觀念。

(四)教學目標設置

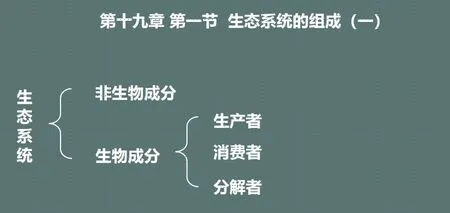

(1)通過對生態系統的觀察,能夠概述生態系統的組成,在教師引導下能夠說出生物成分的分類。

(2)通過學生實踐觀察、合作探究,培養學生自主學習的能力。

(3)認同生物和環境是統一體,能夠關注身邊的生態系統。

(五)教學重點、難點

1.教學重點

舉例說出周圍的生態系統,說出生態系統中的基本成分。

2.教學難點

說出生態系統中的基本成分,分清生物成分按物種分類和按功能分類。

(六)教學方法

1.教師教法

(1)情境創設法:播放環境視頻,情景導入,讓學生感受到生物和環境是統一的整體。

(2)講授法:講授生態系統的概念。

(3)實踐教學法:課前帶領學生實踐觀察生態系統的組成。

(4)演示法:課上演示課前實踐組學生的調查結果。

2.學生學法

(1)實踐學習法:學生課前參與調研生態系統的實踐活動,自主觀察農田生態系統的組成。

(2)自主學習法:讓學生自主學習,找出生物成分按功能的分類。

(3)觀察調研法:課后讓同學們觀察身邊的生態系統,完成調查報告。

(七)課前準備

受蘭州市11月份天氣因素、學校周邊環境以及學生出行安全性影響,綜合考慮協調下甘肅省農業科學研究院果樹資源中心,計劃帶領學生調研農田生態系統。課前教師查閱資料[1-2],結合高校學生生態系統調查報告及其他學生綜合實踐活動,結合我校實際情況,形成符合我校初中學生能力水平的農田生態系統調查報告。利用課前周末時間,帶領部分學生前往甘肅省農科院,對人工建造的農田生態系統進行生態系統組成的調研。學生分組觀察農田生態系統中的生物成分和非生物成分,填寫調查報告,各組交流討論后,匯總調查報告。

二、課中過程設計與意圖分析

(一)創設情境

播放生物和環境生生相息的視頻。

師:【提問】離開這些生物,地球會怎樣?離開這些環境,地球會怎樣?

生:【認真思考】后積極回答出“缺一不可”。

設計意圖:通過播放視頻的形式,讓學生直觀感受到生物和環境是統一的整體。

(二)概念講解

師:【過渡】生物和環境缺一不可,是一個整體。我們把這個整體稱為生態系統。講解生態系統的概念。

【展示】此時教師展示一個魚缸,魚缸內有魚、水、水草,提問,這是一個生態系統嗎?

生:是,滿足了生物與非生物構成統一整體。

師:【指出】生態系統從范圍上看有大有小,從類型上看多種多樣,從組成上看生物與環境統一體,從功能上看有物質循環和能量流動。

【練習】一條河、一塊菜地、一條魚、一間空教室、一片草原的所有生物、一塊農田哪些是生態系統,哪些不是生態系統。

生:生態系統有一條河、一塊菜地、一塊農田,其余為非生態系統。

設計意圖:通過老師升華講解,再次明確生態系統的概念,讓學生不僅學會概念,還能夠分析生態系統。

(三)活動展示

師:【過渡】那生態系統里都有哪些生物成分和非生物成分呢?這需要同學們對不同的生態系統進行觀察,但是由于課堂場地的限制,大家不能在上課時間走出去觀察生態系統,因此以視頻的形式一起來觀看課前部分同學做的實踐調查。

【播放】以視頻的形式展現課前農田生態系統的觀察調研活動。

生:同學認真觀看視頻。

設計意圖:通過課前帶領部分學生感受生物學實踐調研活動,體現生物學科科學探究的核心素養。

(四)結果展示

師:【視頻結尾留出懸念】同學們想知道調研組的孩子們看到了哪些生物成分和非生物成分嗎?我們一起回課堂看看他們的調研結果吧。

【展示】以圖片的形式展示調查組同學們填寫的調查報告,分析農田生態系統中的生物成分和非生物成分。

生:學生觀看調查結果,并思考自己能在農田生態系統中觀察到什么。

設計意圖:采用學生的觀察結果講授,提高學習興趣。

(五)自主學習

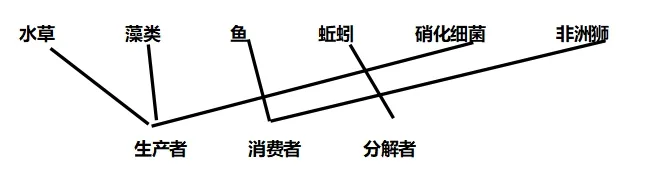

師:【提問】在同學們的調查報告中我們把生物按物種分為植物、動物、微生物,可是想想,這些生物在生態系統中所體現的功能相同嗎?如果按功能分類要怎么分?

生:【自主學習】閱讀課本102頁內容,自主學習生產者、消費者、分解者的概念。

師:【講授】綠色植物在生態系統中可以通過光合作用制作有機物,因此屬于生產者;消費者是指直接或間接以綠色植物為食的生物,以此獲取食物和能量;分解者多數為細菌和真菌,能夠把有機物分解為無機物,獲得所需的物質和能量。

設計意圖:由于此部分知識較為抽象,讓學生當堂自學,再講解,有利于學生理解并掌握所學知識內容。

(六)結果再現

【展示】再次展示課前實踐觀察結果,讓學生分析,是植物就是生產者、動物就是消費者、微生物就是分解者嗎?

師:【提問】我們再來看調研組提供的這張調查結果,是植物就是生產者、動物就是消費者、微生物就是分解者嗎?在生態系統中生物成分按物種分類和按功能分類是相同的嗎?

生:【思考后回答】蚯蚓是動物,但是屬于分解者。

師:菟絲子雖為植物,但并不是生產者;蜣螂、蚯蚓、禿鷲雖為動物,但是分解者;自養細菌是生產者。

設計意圖:通過列舉反例,讓學生知道生物成分中按物種分類和按功能分類并不是一一對應的。

(七)總結與鞏固

以思維導圖的形式總結本節課,并設置練習題,進行鞏固練習。(板書設計與總結相同)

習題:

設計意圖:梳理所學內容,鞏固練習。

(八)作業布置

采用分層的形式布置作業,C組同學完成課后練習題,鞏固記憶本節課的重點知識;B組同學完成配套練習;A組同學在完成課后練習的基礎上,可以自行分組,觀察身邊其他的生態系統,填寫調查報告,或制作生態系統模型。

設計意圖:以分層作業的形式,在鞏固練習的基礎上,引導學生關注身邊的生態系統,并加強對生物和環境組成生態系統的認知,形成生物與環境統一體的觀念,保護環境。

三、教學反思

(一)學科核心素養的體現

生物學科核心素養為生命觀念、理性思維、科學探究、社會責任。

本節課對學科核心素養的落實情況如下:

在課前,組織部分學生實踐觀察生態系統,在觀察的過程中,既提升了學生對本學科的興趣度,也讓學生認同生活處處有生物學,生物學也能用在生活各處。在實踐觀察活動中,嚴謹地以發表在各類期刊上的論文為依據,制作調查報告,既符合中學生學情認知水平,又能全面地體現生態學的調查方式,在分組對生態系統進行觀察調研活動中,小組分工明確,科學嚴謹,達成了生物學科中科學探究的核心素養。

課中通過自主學習生物成分的分類,讓學生進入深度閱讀狀態。根據對八年級學生作業反饋的問題可以看出來,學生缺乏自主學習、自主分析問題、深入思考的能力,在平時的學習中更注重積累老師所傳達的知識,但課堂時間有限,更重要的應該是帶給學生獲取知識的方法,因此本節課安排需要深入理解的內容讓學生先自主學習,再深入講解,培養學生理性思維的核心素養。

課后讓學生帶著已有的知識水平,再去感悟生態系統,既是對課堂內容的鞏固記憶,也是對本節課的延伸,可以讓學生感悟到身處的環境與人類息息相關,樹立要愛護環境的觀念。

本節課的重點是,認同生態系統是生物和環境組成的統一整體,這一觀念貫穿課堂始終,無論是在課前的調查活動中,課上的視頻展示、概念講解還是課后構建生態系統的模型中,均在反復強調生物與環境相輔相成、缺一不可,體現了生物學的生命觀念,在此基礎上引導學生關注身邊的生態系統、保護生物、愛護環境體現了社會責任的核心素養。

(二)教學目標的達成

通過設置情景創設、概念講解、調查結果展示等教師教法以及自主學習、合作探究等學生學法,學生能夠說出生態系統的成分,能舉例說出生態系統的類型,在課堂檢測環節中,學生能正確判斷出生態系統。

在自主學習環節,能夠分析出生物成分的功能類型,體現出學生具備自主學習的能力,并在教師的引導下,能夠分析出生物成分按功能分類和按物種分類的區別,培養了學生分析問題的能力。

在整個課前、課中、課后任務布置的環節中,均在引導學生認同生態系統是生物和環境組成的統一整體,培養了學生愛護生物、保護環境的意識。