孤獨癥譜系障礙患兒血清IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES、MIG水平變化及意義

歐陽升,陳立峰,李少華

郴州市第一人民醫院北院兒童康復科,湖南郴州423000

孤獨癥譜系障礙(ASD)又稱為自閉癥,是兒童期較常見的神經發育障礙性疾病,一般與后天的家庭教養無關。ASD較為典型的臨床表現為社交溝通障礙、興趣狹窄以及重復刻板行為,此外多數ASD患兒可共患注意缺陷多動障礙、抑郁癥、焦慮癥、睡眠障礙、胃腸功能障礙、癲癇等。目前ASD的發病機制尚未完全明確,生物學因素、神經心理學因素及生態學因素是ASD 的主要理論機制,其中生物學因素被廣泛認可[2]。在生物學因素中免疫因素是目前的研究熱點。既往研究發現,免疫功能異常不會直接導致ASD 的發生,而是間接通過升高兒童的遺傳易感性而增加ASD的發生風險[3]。近年來多項研究發現,免疫功能缺陷者多在胎兒期或新生兒期發生感染,炎癥因子永久損傷中樞神經系統,導致ASD的發生,而趨化因子在防御和清除入侵病原體過程中同樣會誘發機體免疫反應,從而損傷中樞神經系統[4-5]。本研究觀察了ASD患兒血清多個炎癥因子與趨化因子的水平變化,并分析其與ASD 病情嚴重程度的相關性及對ASD的早期診斷價值。現報告如下。

1 資料與方法

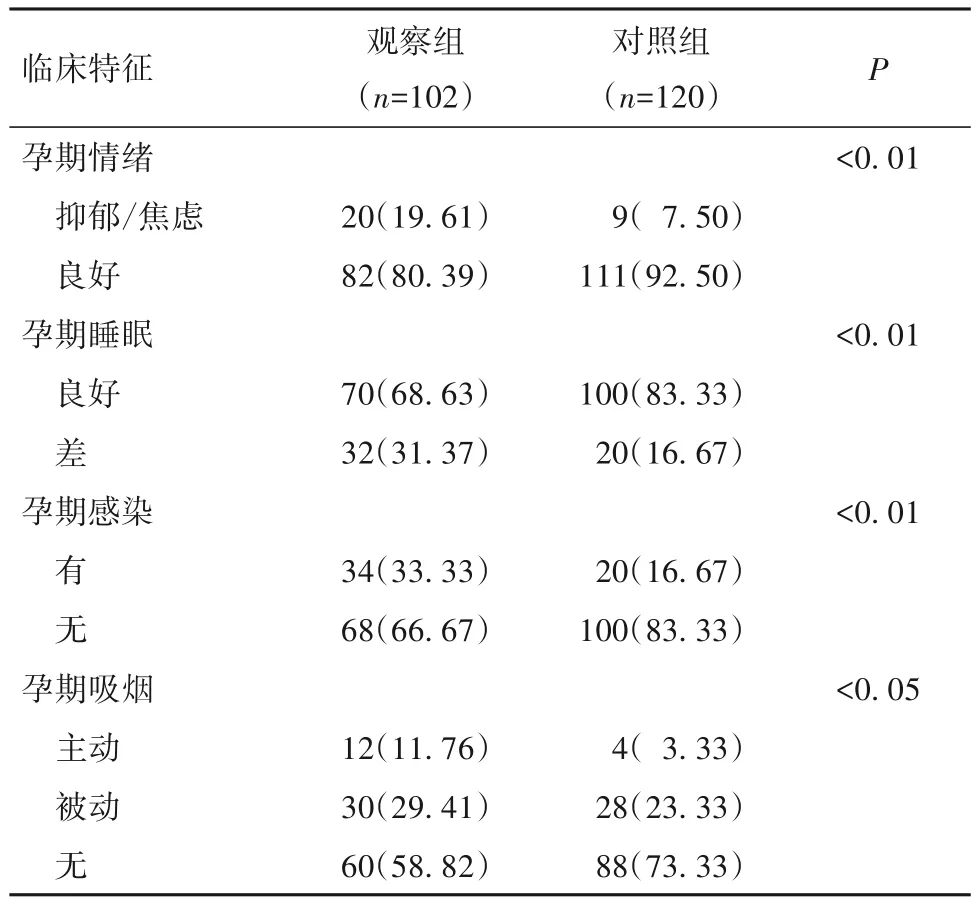

1.1 臨床資料 選擇 2019 年 6 月—2020 年 9 月于我院確診的ASD 患兒102 例作為觀察組,根據兒童期孤獨癥評定量表(CARS)分為輕中度(30~36 分)62 例、重度(>36 分)40 例。納入標準:①CARS 評分≥30 分;②符合美國精神病學會制定《美國精神障礙診斷手冊(5 版)》中的ASD 診斷標準[6];③經過3 名以上高級職稱醫師診斷。排除標準:合并其他精神類疾病或認知障礙者;器質性疾病引起精神行為異常者;合并其他診斷不明疾病者。按可比原則采用成組比較法,選擇同期體檢健康兒童120 例作為對照組。觀察組男80 例,女22 例,年齡(5.49 ± 1.57)歲,喂養方式:母乳喂養34 例、人工喂養41 例、混合喂養 27 例;對照組男 86 例、女 34 例,年齡(5.48 ±1.55)歲,喂養方式:母乳喂養65例、人工喂養35例、混合喂養20 例。觀察組母親孕期抑郁/焦慮、孕期睡眠差、孕期感染及孕期主動/被動吸煙的比例均高于對照組(P均<0.05),兩組性別比、年齡及喂養方式比較均無統計學差異(P均>0.05)。兩組母親孕期相關資料比較見表1。本研究通過醫院倫理委員會審核,受試者監護人均簽署知情同意書。

表1 兩組母親孕期相關資料比較[例(%)]

1.2 血清炎癥因子和趨化因子水平檢測 三組入組后第2 天采集空腹靜脈血,采用ELISA 法檢測血清炎癥因子和趨化因子,炎癥因子包括白細胞介素5(IL-5)、白細胞介素8(IL-8)、巨噬細胞炎性蛋白α(MIP-α);趨化因子包括 C-C 類趨化因子 5(RANTES)、C-X-XC類趨化因子9(MIG)。

1.3 統計學方法 采用SPSS23.0 統計軟件。符合正態分布的計量資料以表示,多組間比較采用方差分析,兩組間比較采用t檢驗;計數資料以例或率表示,組間比較采用χ2檢驗或Fisher 確切概率法。ASD 患兒CARS 評分及血清 IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES、MIG 之間的關系采用Spearman 相關分析法。影響ASD 發生的危險因素采用多因素Logistic 回歸分析法,繪制五項血清指標單獨及聯合診斷ASD 發生的受試者工作特征曲線(ROC 曲線),分析診斷效能。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

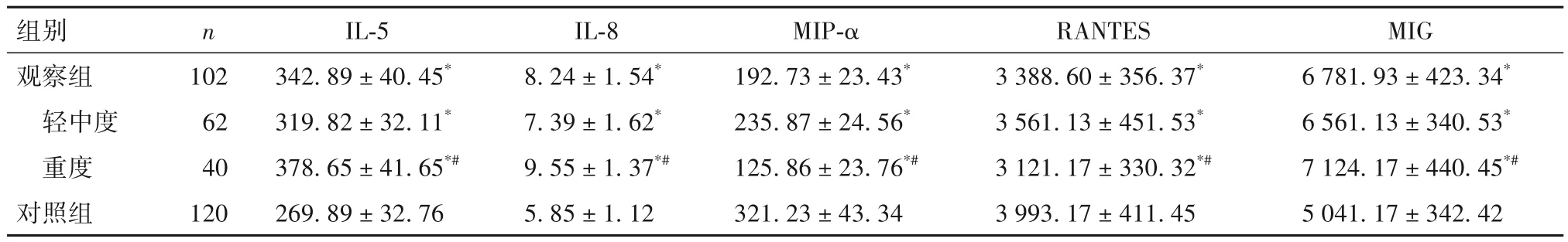

2.1 兩組血清 IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES 及 MIG水平比較 見表2。

表2 兩組血清IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES及MIG水平比較(pg/mL,)

表2 兩組血清IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES及MIG水平比較(pg/mL,)

注:與對照組比較,*P<0.05;與輕中度患者比較,#P<0.05。

組別觀察組輕中度重度對照組MIG 6 781.93±423.34*6 561.13±340.53*7 124.17±440.45*#5 041.17±342.42 n 102 62 40 120 IL-5 342.89±40.45*319.82±32.11*378.65±41.65*#269.89±32.76 IL-8 8.24±1.54*7.39±1.62*9.55±1.37*#5.85±1.12 MIP-α 192.73±23.43*235.87±24.56*125.86±23.76*#321.23±43.34 RANTES 3 388.60±356.37*3 561.13±451.53*3 121.17±330.32*#3 993.17±411.45

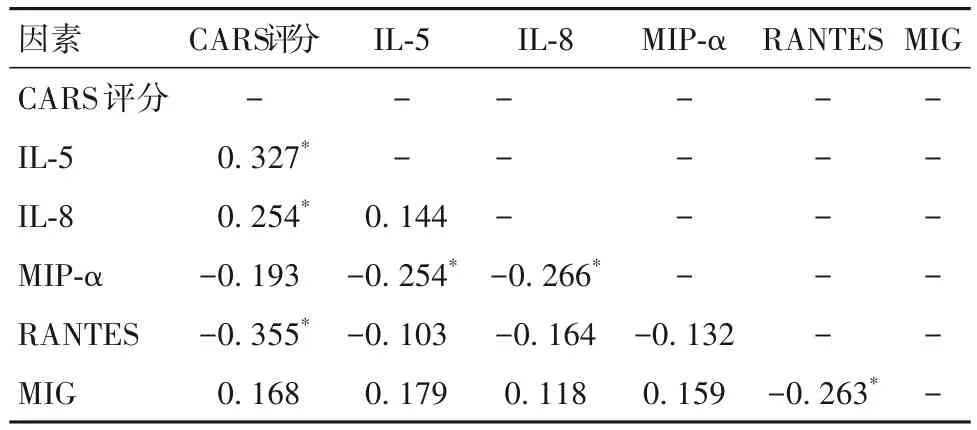

2.2 ASD 患兒CARS 評分及血清IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES、MIG之間的相關性 見表3。

表 3 ASD 患兒 CARS 評分及血清IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES、MIG的相關性(r值)

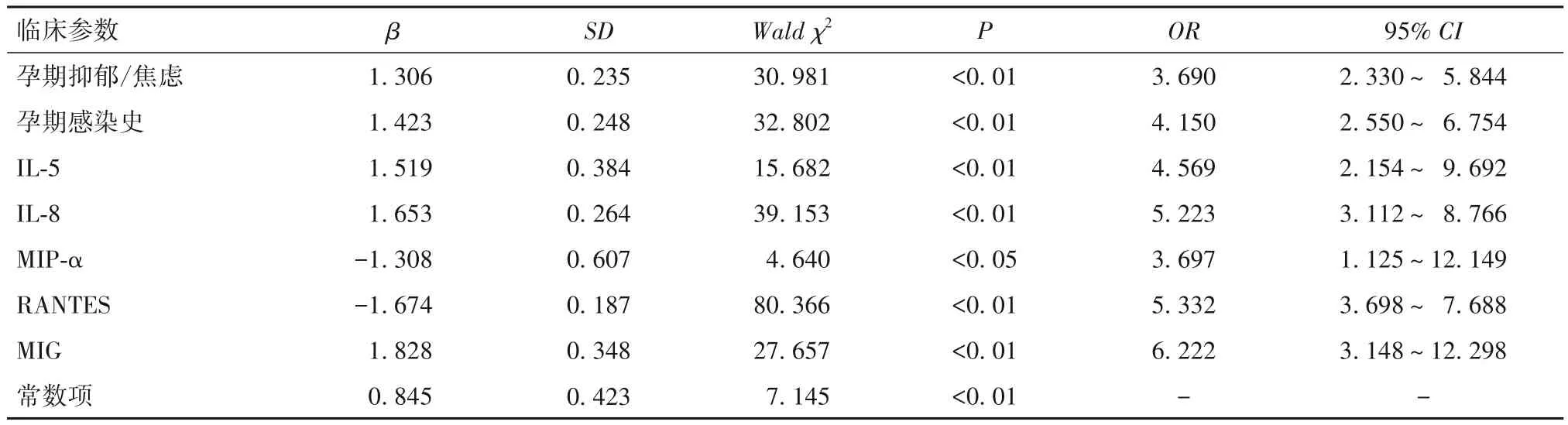

2.3 血清 IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES、MIG 對兒童發生ASD的影響 見表4。

表4 兒童發生ASD的多因素Logistic回歸分析結果

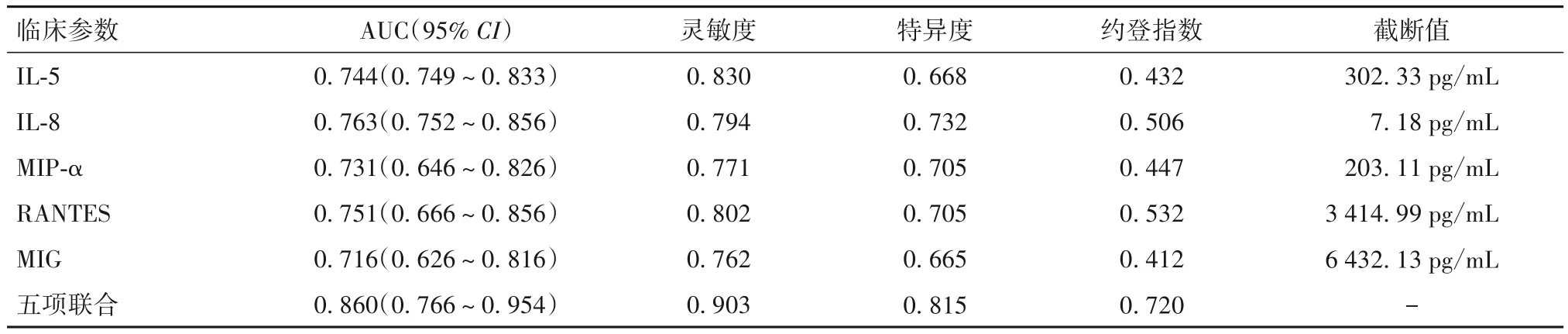

2.4 血清 IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES、MIG 單獨及聯合檢測對兒童ASD 的診斷價值 見表5 和OSID碼圖1。

表5 五項血清指標單獨及聯合檢測對兒童ASD的診斷價值

3 討論

目前全球 ASD 發病率約為 1.0%[7],我國目前尚無全國性的流行病學數據,但有地域性研究報道ASD 發病率為 2.55‰[8]。雖然我國 ASD 發病率較低,但有研究對2000~2016年多個ASD 流行病學研究分析發現,ASD 發病率是呈逐年上升趨勢的[9-10]。由于ASD 存在社交、言語等方面的障礙,因此患兒的成長、健康、教育已成為涉及家庭、學校及社會的公共衛生問題。為及早診斷ASD,尋找客觀的標志物是目前研究熱點之一。

本研究發現,觀察組孕期抑郁/焦慮、孕期睡眠差、孕期感染及孕期主動/被動吸煙比例均高于對照組,且多因素分析顯示孕期抑郁/焦慮,孕期感染史是兒童ASD 的獨立危險因素;提示孕產婦孕期因素、免疫因素均參與了ASD 的發生。分析原因,可能是孕期抑郁/焦慮會增加孕期母體促腎上腺皮質素釋放及腎上腺素分泌,不僅可以直接收縮胎盤血管影響供血,導致胎兒大腦對缺氧更為敏感,而且可通過胎盤造成胎兒激素分泌異常。本研究未發現孕期主動或被動吸煙是ASD 發生的危險因素,可能與本研究納入的吸煙孕婦樣本量少或本地區女性吸煙量少有關。王晨冉等[11]的Meta 分析亦建議開展高質量的大樣本的前瞻性研究進行孕婦吸煙與ASD的相關性研究。

近年來,免疫學機制在ASD 發生、發展中的作用越來越得到認可。本研究結果顯示,觀察組重度、輕中度患者及對照組血清IL-5、IL-8 及MIG 水平均依次降低,血清MIP-α、RANTES 水平均依次升高,提示上述炎癥因子及趨化因子不僅參與了ASD 的發生,且與患兒的疾病嚴重程度密切相關;本研究結果顯示,血清 IL-5、IL-8、MIG 水平升高及 MIP-α、RANTES 水平降低均是兒童ASD 的獨立危險因素。肖鴿飛等[12]分析ASD 與炎癥因子相關性發現,ASD組血清IL-5、MIG 水平均高于健康對照組,MIP-α、RANTES 水平均低于健康對照組。王天道等[13]同樣發現,ASD 患兒血清IL-8 明顯高于健康兒童。與本研究結果一致。本研究ROC 曲線分析結果顯示,血清 IL-5、IL-8、MIP-α、RANTES 及 MIG 單獨診斷 ASD有一定價值(AUC 均>0.7),但五項聯合檢測診斷ASD 的AUC 為0.860,提示有較高的診斷價值,因此建議多個指標聯合診斷。

研究顯示,新生兒期炎癥反應可通過損傷小膠質細胞而影響海馬的依賴性行為[14-15]。IL-5、IL-8 是機體炎癥細胞因子,過高水平可以加重炎癥刺激,增加損傷程度及功能障礙[16-17]。RANTES 作為趨化因子可以反映機體對入侵病原體的清除及防御能力,因此水平越低表明機體防御能力越低,組織炎癥損傷越重[18-19]。本研究Spearman 相關分析結果顯示,CARS 評分與 IL-5、IL-8 呈正相關關系,與 RANTES呈負相關關系;MIP-α、MIG 分別與IL-5、IL-8、RANTES 呈負相關關系,但與CARS 評分并不相關,可能MIP-α、MIG 在 CARS 評分與 IL-5、IL-8、RANTES 相關性過程中發揮中介作用。

綜上所述,ASD 患兒血清 IL-5、IL-8、MIG 水平升高,MIP-α、RANTES 水平降低,其中IL-5、IL-8、RANTES改變與患兒病情相關,上述指標是ASD發生的危險因素,同時對ASD的早期診斷有重要意義。但本研究為回顧性研究,且樣本量較小,因此研究結果可能存在偏倚,臨床上可通過聯合患兒的行為癥狀進行篩查。