兒童青少年社會適應的發展特點與影響因素及其促進

王薇薇 劉文 王依寧

[摘 要] 社會適應即個體不斷調整自身的心理狀態與行為表現,最終使自身與社會環境保持動態平衡的過程。社會適應對兒童青少年的發展十分重要,是衡量其心理健康水平的重要指標。整體而言,兒童青少年的社會適應在學前時期顯著提升,小學階段平穩發展,在青春期會經歷重要的重組和調整,并在經歷多次“不平衡—調整—平衡”的過程后才能達到良好狀態。不良人格特質、父母文化水平較低、低質量的隔輩養育是兒童青少年社會適應發展的不利因素,積極的自我意識、社會支持、生活經歷是兒童青少年社會適應發展的有利因素。為促進我國兒童青少年社會適應的發展,不僅應在園本與校本課程中體現和增加社會適應的內容,而且應關注和改善父母的教養方式與教育行為。為此,將來應進一步編制符合新時代變化的兒童青少年社會適應測量工具,構建基于本土文化的兒童青少年社會適應理論與教育活動體系,同時深入開展相關干預研究。

[關鍵詞] 社會適應;兒童發展;青少年發展

社會適應是兒童青少年發展中一項重要的內容,也是衡量個體心理健康水平的重要指標。自出生至成年,兒童青少年生活、學習和交往的社會環境不斷發展與變化,每個個體都需要不斷調節自身的認知及行為去適應周圍的社會環境。在這一過程中,兒童青少年自身與家庭、學校、社會等近遠端環境不斷交互作用,并形成一定的心理與行為適應水平,以此應對社會生活各領域的挑戰。因此,對兒童青少年社會適應的發展特點、影響因素及促進措施的研究具有重要的理論和現實意義。

一、社會適應的概念

對于社會適應,不同學科對其賦予了不同的定義或概念。從社會學角度,社會適應指個體對周圍社會環境主動和被動的調試過程,重點關注社會環境對個體的影響與塑造;從法學角度,社會適應指犯罪個體回歸社會后的適應情況,重點關注社會經歷對個體的改變與制約,具體又包括工作(學習)適應、人際適應、遵紀守法等內容;而從心理學角度,社會適應即個體與社會環境在動態的交互作用過程中,主動順應、調控或改變環境,以達到自身與生活、學習或工作環境保持和諧的平衡狀態,[1]重點關注個體在社會適應過程中與社會環境的動態交互及其自身的主觀能動作用。具體而言,在臨床心理學中,社會適應等同于社會能力或社會成熟,例如,具有一定的與年齡相符的生活能力和社會交往能力等。在發展心理學中,社會適應指兒童青少年能夠與周圍環境保持良好、和諧且平衡的關系,并在這一過程中很好地調控自我,具體又包括了自我適應、人際適應、行為適應和環境適應。[2]

(一)兒童青少年社會適應的概念

不同于成年人,兒童青少年的社會適應因其發展環境的獨特性而具有特殊的適應內容和發展任務。具體而言,兒童青少年的社會適應以學校適應為重點,并以個體的社會化為目標。這是由于學生的學習、同學交往、師生交往等諸多適應要素均需要在學校環境中發展,并且兒童青少年在學校環境中所形成的人際交往、溝通方式等技能將對其成人后的社會適應能力產生重要而深遠的影響,因此,兒童青少年在學校中的適應情況是其整體社會適應的重點。另外,社會化適應體現了兒童青少年與社會環境交互層面的社會適應,即個體對社會文化“大背景”的適應,具體包括集體意識、社會規范等適應內容。例如,良好公平感的建立可以幫助個體積極地與他人建立社會合作,減少自身負面情緒,同時增強社會適應能力。[3]相反,不良社會示范則會對兒童青少年的社會行為產生負面影響。[4]

綜上,我們認為兒童青少年社會適應即在社會環境外部要求與自身發展內部動力的共同驅動下,個體在特定的發展背景中不斷調整自身的心理狀態與行為表現,對周圍環境進行積極的適應(如獨立完成日常學習和生活任務、和諧地與同伴進行溝通和交往、積極地面對生活中遇到的困難和挫折、遵守相應的社會規范、承擔一定的社會責任等),并最終使自身的認知與行為和社會環境保持動態平衡的過程。

(二)社會適應的維度及要素

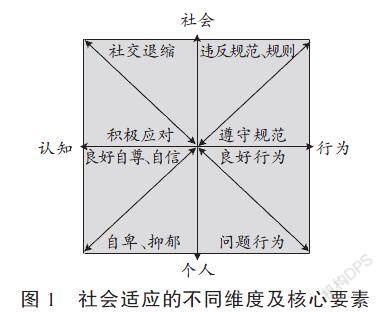

結合社會適應的概念,我們認為,個體的社會適應可按照不同的維度劃分為個人—認知、個人—行為、社會—認知和社會—行為四格象限。(見圖1)。其中,每個象限中的指標或要素按對角線呈放射狀分布,越靠近中心則社會適應越好,反之則表現為適應不良。具體而言,社會適應的四個象限按個人—社會、認知—行為兩大維度的十字狀劃分成格,每個象限中又具體涵蓋了個體的一些積極或消極心理品質,分別對應了社會適應具體的要素及指標。一般而言,積極品質通常位于靠近象限方格中心的位置,代表著個體良好適應的指標,例如,良好的自尊自信、積極應對、遵守規范、良好的社會行為等。而消極品質則位于象限方格的邊緣,意味著個體的適應不良,包括自卑、抑郁、社交退縮、問題行為等。

通過社會適應的概念及其不同象限的劃分可知,良好社會適應需要個體認知與行為適應、社會化與個性化適應的和諧統一。

首先,認知適應與行為適應的統一意味著其自身需要具有較為積極的認知品質和一定的社會行為能力。當行為適應良好,但缺乏認知適應時,個體只會考慮行為的結果,而忽略了動態社會信息的影響;當認知適應良好,但缺乏行為適應時,個體則只會考慮主觀期望的理想,而忽略了現實環境中的結果。因此,良好的社會適應需要個體在行為和認知層面的和諧統一,積極收集和精確地區分相關社會信息,并最終選擇解決方案,達到理想的適應效果。

同時,良好的社會適應要求個性化和社會化發展的統一。社會適應交互理論認為,[5]社會適應不僅是兒童青少年學習社會生活技能、應對社會環境變化、遵守社會規范的過程,也是個體自身人格形成和發展的過程。在這一動態過程中,個體既需要評估自己是否可以勝任環境中的挑戰,又需要采取相應的策略,應對社會環境中的刺激。當個體個性化適應發展良好,即建立了一定水平的自尊、自信等,就會產生相應的理解和控制感;反之,個體則會產生挫敗和無助感。當個體的社會化適應發展良好時,便可以根據社會環境中的刺激組織計劃和行動,積極地與社會環境中各因素進行互動。最終,根據自己行為的結果評價與社會環境互動的結果,與環境保持良好的和諧狀態,即最佳適應或良好適應。相反,社會化適應不良則會導致個體的社交退縮、不服從等,直接影響兒童青少年社會適應的整體發展。[6]近期的一項研究表明,社會化適應不良與青少年的違法行為密切相關。[7]

綜上,雖然目前各學科已經為社會適應的研究奠定了一定的理論和實證基礎,然而,結合兒童青少年社會適應的概念、維度及良好適應的定義,后續仍需更多的實證研究驗證現有結論,這一點需要相關工作者在未來的研究中加以關注和完善。

二、兒童青少年社會適應的發展特點

不同于成人社會適應的相關研究,兒童青少年社會適應的研究者更為關心年齡發展特點、年齡(性別)差異及社會適應各指標的發展情況。整體而言,兒童青少年的社會適應在學前時期顯著提升,小學階段平穩發展,在青春期時經歷了重要的重組和調整,并經歷了多次“不平衡—調整—平衡”的過程,最終達到良好社會適應。

(一)兒童社會適應的發展

3~12歲兒童的社會適應隨年齡的增長逐漸發展,這一階段中,3~6歲兒童社會適應的重要發展任務是人際關系的適應,在此基礎之上,6~12歲兒童入學后,社會適應發展的任務則逐漸拓展至學業適應,并以認知適應的發展為主要核心。[8][9]

首先,在園階段(3~6歲)兒童的社會適應隨著年齡的增長有所提升。[10]其原因在于,兒童的主要生活環境因入園發生了較大變化,社會環境的刺激變得復雜和多元化,致使兒童對自我和社會的認知能力大大增強,社會適應能力也隨之發展進步。[11]同時,學前階段女童的社會適應總體好于男童。這可能是因為家庭和學校往往因男童活動性較高、情緒性較強等特點降低了對其生活自理、同伴交往等能力的要求,因此導致男童整體社會適應發展水平略低。[12]在發展任務方面,同伴關系是這一階段兒童社會適應發展的重要內容。以往研究認為,早期良好的同伴交往是兒童未來學業適應、人際關系適應發展的重要前提,不良的同伴關系將導致個體童年晚期的同伴關系問題和成年后的問題行為。缺少同伴或社會交往機會將直接阻礙兒童社會適應認知模式的建立和發展,繼而影響兒童終身社會適應的發展。[13]甚至有學者認為:“孤僻、冷漠、高攻擊性的罪犯都曾在童年早期有過同伴交往不良的經歷。”[14]

其次,兒童的社會適應在小學階段(6~12歲)持續發展,9歲是發展的轉折期。[15]同時,小學兒童的社會適應的發展任務也逐漸拓展至學業適應方面。在這一階段中,兒童的認知適應顯著發展。楊麗珠和馬世超基于自我控制和自我適應理論與潛在類別分析的結果,將我國兒童人格劃分為適應型、過度控制型和低控型三種類型。適應型人格類型在智能特征、認真自控、外傾性、親社會性及情緒穩定性維度方面的發展水平都最高,表現為良好的社會適應。[16]因此,兒童社會適應的發展并非始終一致的,表現出顯著的個體差異。此外,林崇德認為思維是兒童智力和能力的核心,智力和能力是個體成功解決問題而表現出良好適應的個性心理特征。[17]因此,兒童認知適應發展的本質是思維的發展。隨著兒童思維的發展和進步,兒童的自尊、自信、積極應對等認知適應指標不斷提升,從而實現良好的社會適應目標。同時,即使兒童在某一時期中達到認知適應的平衡,自身和社會環境的相互作用仍會繼續,因此,兒童認知適應的發展是一種連續的動態平衡過程,每獲得一次新的平衡,個體便會達到一種穩定的適應狀態,繼而不斷發展,從根本上實現兒童心理結構和社會適應的不斷完善。

(二)青少年社會適應的發展

青少年指13~18歲的初、高中學生,這一時期的個體正經歷著社會適應的重要發展和調整,并逐漸走向生理和心理的成熟,因此,青少年將面臨更多的適應任務,也需要承擔更多的社會責任。總的來說,青少年的社會適應經歷了先下降后平緩發展的過程,以社會化發展為主要任務,并以行為適應發展為主要核心。

首先,青少年社會適應的發展呈現倒U型發展趨勢。以往研究發現,12~13歲青少年的社會適應顯著好于15~18歲青少年,初一年級中學生的社會適應得分最高,不良行為得分最低;而高一年級中學生社會適應得分最低,不良行為得分最高。研究者認為,這可能是由于社會適應發展所需的認知等因素在兒童期已經得到了充分的發展,而在中學時期則不易再提升。另外,中學階段的學業壓力相對較大,教師和家長則更為關注青少年的成績表現,忽略了對社會適應及社交生活的教育和重視。[18]另外,不同于兒童期的社會適應,青少年時期的社會適應發展過程出現了顯著的性別差異。[19]男生在社會交往適應方面顯著好于女生,女生在學習動機、學習方法等方面則優于男生。研究者認為這是因為男生在集體活動等方面具有一定的優勢,而女生在自我控制、自我要求等方面較強于男生。[20]

其次,社會化是青少年社會適應發展的主要任務。與兒童期相比,青少年的社會關系愈發復雜,且由簡單的二元關系向復雜的三元關系發展——朋友的朋友可以成為新的朋友、朋友的敵人也是敵人。同時,個體的社會地位逐漸產生分化,青少年更加關心自己在社會中的地位,以及更加注重對自我形象的管理。[21]因此,社會化在青少年的社會適應發展中尤為重要。[22]

最后,青少年社會適應的發展以行為適應為核心。聶衍剛認為,青少年社會適應行為的任務系統包括必須學會的行為、必須選擇的行為以及必須回避的行為三方面。其中,必須學會的行為即為了在社會中生存和發展,所必備的與青少年年齡相符的生活技能;必須選擇的行為指青少年根據社會規范,做出相應的選擇,一般指被社會期待的良好行為方式,如關心他人、善于合作等;必須回避的行為即問題行為或適應不良,指與社會規范相違背、不利于個體發展的行為,如攻擊性行為、違規違紀行為等。每種行為又可以具體劃分為好、中、差等層級。因此,三類行為均能夠在一定程度上體現青少年的社會適應水平,三者相互依存,相互影響。[23]青少年只有很好地認識、區分并實踐三種不同的行為,才能表現出良好的社會適應結果,未能順利完成社會適應發展任務或偏離社會適應發展核心將導致成年后的多種社會適應不良。研究者認為,突出行為適應在青少年階段重要性的原因在于兩個方面:第一,生理方面,這一階段中個體的前額葉逐漸發展成熟,對自我行為控制的能力趨于穩定,因此可以更好地調整和控制自身的行為,做出與社會期望相一致的行為;第二,在心理方面,青春期個性的發展致使部分中學生更希望自己能夠與眾不同,或是得到他人的關注,如不對其加以積極引導,很可能導致其出現問題行為或適應不良的結果。因此,對青少年行為適應的關注和促進是這一階段社會適應研究的重點。[24]

三、兒童青少年社會適應發展的影響因素及機制

(一)兒童青少年社會適應發展的不利因素

通過社會適應的四格象限及近遠端交互理論可知,個體社會適應的發展受到內部因素和外部因素的共同影響,因此,在考慮兒童青少年社會適應發展制約因素時,既要重視內部因素,同時也不能忽略外部因素的制約作用。[25]結合國內外經典理論及近年實證案例,總結出制約兒童青少年社會適應發展的三大因素,其中,不良人格特質為內部制約因素,父母較低的文化水平、低質量的隔輩養育為外部制約因素。

1. 人格特質。

人格是兒童青少年社會適應特征的反映,是制約社會適應行為方式的內在心理系統。總的來說,人格特質對兒童青少年社會適應的影響是多方面的,然而,研究者普遍認為它與社會適應中的不良行為或適應不良關系更為密切,因此,人格中的某些特質是制約兒童青少年社會適應發展的首要因素。

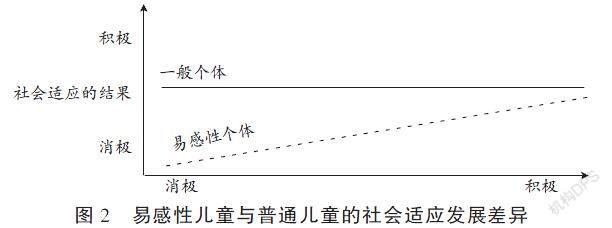

首先,易感性特質[26]或困難型特質的兒童青少年[27]在面對社會壓力事件時更可能出現適應不良的情況。(見圖2)學齡前兒童的社交回避、害羞等特征也是其社會適應的風險因子,能夠直接預測其不合群、問題行為等,當消極社會互動或反饋累積到了一定程度,就會導致兒童不良的社會適應結果。

其次,高緊張性、興奮性、懷疑性、幻想性、感覺尋求、活動性等特質與兒童青少年問題行為或適應不良關系密切。方曉義在調查中發現,吸煙與飲酒行為與青少年感覺尋求、反抗性、沖動性、內外控和不道德感人格特質相關。其中,感覺尋求①是影響最大的特質,這種人格特質不利于青少年社會適應的健康發展。[28]相似的,也有研究者證實了青少年緊張性、懷疑性、幻想性、興奮性與其社會適應的關系:上述人格維度等分較高的個體往往學業成就更低、社會適應更差。[29][30][31]劉文等人在研究中發現,氣質中的活動性是預測兒童問題行為、退縮行為的重要因子。[32]

2. 父母文化水平。

研究發現,父母文化水平對兒童青少年社會適應具有重要的制約作用,主要體現在父母文化水平過低時 (初中及以下),兒童青少年社會適應水平往往不理想,然而,父母文化水平處于較高水平時 (高中及以上),其子女的社會適應水平并無差異。

之所以認為較低的父母文化水平是兒童青少年社會適應發展的桎梏,以往研究者認為原因有三。第一,父母文化水平較低的家庭往往對政治、社會及文化活動的關注較少,直接影響了兒童青少年社會活動的參與程度。第二,較低的文化水平可能造成父母在日常生活和工作中面臨更多的不確定性和壓力,無法理性地解決困境,因此導致不良的父母教養方式,如常常采用暴力、消極的養育方式。第三,較低的父母文化水平可能意味著較低的家庭經濟狀況,從而間接導致兒童青少年產生消極的社會情感,阻礙兒童青少年社會適應的發展。[33]

3. 隔輩養育。

目前,我國由祖輩協同兒童青少年父母共同養育孫輩的現象十分普遍,學界將這種現象稱為隔輩教養或三代同住養育方式。這種方式打破了以父母為核心的家庭權力結構,對未成年人社會適應的發展具有一定的限制。研究認為,三代同住的家庭結構或祖輩撫養的方式不利于兒童青少年社會適應的發展,在這一撫養環境中成長的兒童青少年往往自理能力較弱,抗挫折能力更差,總體的社會適應能力更低。因為三代同住或隔輩養育的教養環境中,父母與長輩的養育觀念往往不能保持一致,影響了家庭教育的統一性,使得兒童青少年缺少社會適應發展的積極支持。另外,祖輩養育常常采用過分溺愛、大包大攬等方式,使兒童青少年缺少接觸社會、提升社會適應的鍛煉機會。[34]

(二)兒童青少年社會適應發展的有利因素

1. 積極的自我意識。

自我意識是個體對自身及自身與周圍事物關系的認知,從功能上劃分,自我意識可以分為自我認識、自我體驗和自我調節。自我認識屬于自我意識的認知成分,包括自我概念、自我評價等;自我體驗屬于自我意識的情感成分,在自我認識的基礎上產生,反映了個體對自己的態度,包括自豪、內疚等;自我調節屬于自我意識的意志成分,包括自我控制、自我反思、自我教育等。自我意識是個體心理和行為的調節機制,對個體內在的思想、情感、態度和外在的行為活動都有調節作用。以往研究認為,兒童青少年的自我意識與社會適應關系緊密,自我意識越好的個體社會適應得分越高,并且,不良適應行為也越少。[35]良好的自我意識能夠調節個體的社會適應,使個體能夠更好地適應社會環境和身心發展的需要。[36]

其中,自我意識中的自控是兒童青少年社會適應的重要促進因子。積極心理學發展觀認為,未成年人自我控制能力是積極社會化的重要指標,自控能力越好,個體的人際關系和交往能力越好,因此社會適應也更好。[37]同時,兒童青少年的學習是一項需要意志行動的活動,學生每天面對不同的學習任務需要付出一定的意志努力來進行自我控制,良好的自控能力能夠有效地促進個體學業適應進步。[38]楊麗珠等人依據自我控制和自我適應理論,在研究中證實了適應型人格兒童青少年的認真自控等維度得分水平普遍高于非適應型的個體。[39]總之,具有較高自控能力的兒童青少年能夠在未來表現出更多的積極社會適應。[40]

2. 積極的社會支持。

以往研究發現,社會支持可以正向預測兒童青少年的社會適應,個體感受到的社會支持越高,其學業成績、人際關系越好,適應不良問題也越少。[41]對于未成年人而言,家庭和學校是個體社會化發展的重要場所,[42]因此,良好的父母支持、教師支持等可以幫助個體建立被關心、被尊重的感受,是兒童青少年心理健康水平和社會適應能力的重要預測變量。[43]

直接效應理論和壓力緩沖理論分別從不同的視角解釋了社會支持對兒童青少年社會適應的積極作用。首先,直接效應理論認為個體可以在社會支持中直接獲益,因為社會支持在一定程度上可以滿足兒童青少年自我認同、提升幸福感和心理健康水平的需要,為其發展提供了更好的保護和幫助,從而提升了兒童青少年自尊和自信水平。[44]同時,社會支持還能夠為兒童青少年提供相應的社會資源,讓他們更有信心應付突發事件,從而直接為其帶來積極的社會適應結果。當兒童青少年感受到家人、朋友對自己積極的關注和支持時,他們便能夠主動關注他人的情緒,同時,這種關注和認知又可以促進兒童青少年思維和智力的發展,從而使其表現出更好的適應結果。[45]此外,壓力緩沖理論認為社會支持能夠調節個體感受到的壓力總和,從而促進了個體良好的社會適應。

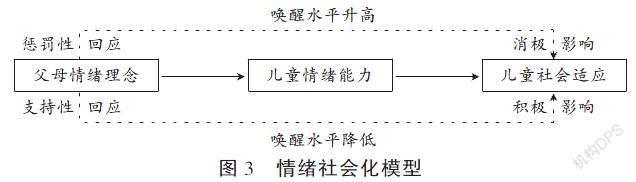

根據上述理論,有研究發現父母對兒童情緒的反應會影響學齡前兒童的社會適應結果。[46]當父母對兒童發脾氣、抱怨等負面情緒的表達做出懲罰性的回應,便會引起兒童的恐慌、憤怒或焦慮,使兒童在這種情境中的喚醒水平升高,繼而影響兒童情緒相關社會適應的結果,并導致兒童的適應不良。相反,如果父母理解并接納兒童的消極情緒,在生活和學習中多表達自己的積極情緒,并對兒童表達的情緒采取支持性的反應,兒童在這一情境中的喚醒水平則會有所降低。(見圖3)[47]

因此,父母、教師等角色應讓兒童青少年在家庭和學校生活中多感受到他人對自己在生活和學習上的支持,并以此增強父母與兒童青少年的情感聯結和認同感,使兒童青少年積極應對社會生活中面臨的問題,在根本上促進其社會適應進步。[48]直接效應理論和壓力緩沖理論重點關注了環境對兒童社會適應結果的影響,特別是父母支持對兒童社會適應的影響。上述工作為兒童社會適應的積極促進及干預工作提出了較為明確的方向,提示除兒童自身因素外,家庭環境因素同樣是兒童社會適應發展重要的影響變量之一。

3. 積極的生活經歷。

經驗智力理論認為,個體積極的經驗對其社會智力的發展具有重要的意義,個體積極的生活經歷對其社會適應具有重要的影響和促進作用,對于兒童青少年而言,積極的生活經歷主要包括接受正規的學前教育、擔任學生干部及參與社會活動。

首先,嬰幼兒階段的積極經歷(例如,接受良好的幼兒園教育)是兒童青少年社會適應的重要預測變量。研究發現,在適齡范圍內,兒童接受的學前教育時間越長,其入學后的師生沖突、冒犯行為越少,其社會適應能力也越強。[49]其次,在校期間擔任學生干部的經歷與兒童青少年良好的社會適應密切相關:從未擔任過學生干部的學生社會適應水平顯著低于有擔任學生干部經歷的學生。隨著擔任學生干部的時間越長,兒童青少年的社會適應水平更好,然而,擔任學生干部三年以上甚至更久則不再存在顯著差異,并且,是否擔任學生干部對兒童青少年不良社會行為并無影響。因此,擔任學生干部的積極經歷可以提升兒童青少年社會適應的“上限”,但并不能提升其“下限”。研究者認為,這是因為擔任學生干部的經歷能夠鍛煉兒童青少年的社交能力,增強其社會意識并促進其社會行為的良好發展。[50]最后,參與社會活動的經歷是兒童青少年社會適應發展的重要促進因素。研究發現,從未參與過社會活動的個體社會適應水平顯著低于有參與經歷的個體。同樣,在不良適應行為中,這一因素的作用并不顯著。同時,也有研究證明積極的經歷會改變兒童的大腦,從而促進其適應能力的發展與進步。[51]

(三)兒童青少年良好社會適應發展的機制

社會環境與個體的交互是一種持續發展、變化的動態過程,因此,個體的社會適應也是在自身因素及環境因素的共同作用下的一種不斷變化的動態過程。結合兒童青少年社會適應發展的制約及促進因素,我們認為,兒童青少年良好社會適應發展的機制即在個體內部心理資源及外部優勢資源的作用下,自我適應和社會適應不斷變化、發展的動態過程。其中,內部心理資源包括自我意識和人格因素,外部優勢資源包括社會支持和積極經歷。在上述因素的共同作用下,兒童青少年便可以實現自我與社會環境互動的和諧統一。

首先,認知適應理論解釋了個體因素在兒童青少年社會適應發展中的作用。該理論認為,大多數人對自身所生活的社會環境持有一種不精確的知覺,在社會壓力或刺激環境下,這種積極知覺是應對社會壓力事件重要的心理資源,是個體在壓力或應激情況下仍能保持良好社會適應的關鍵因素。[52]據此,個體在應對社會適應的過程中存在三個心理過程:了解社會事件,樂觀地看待事件,最終通過提升對事件的控制感而增強適應能力。這一理論很好地解釋了個體的人格特質、自我意識對兒童青少年社會適應的影響作用:當自身所處社會環境出現變化或突發事件時,具有高緊張性、憂慮性、懷疑性人格特質的個體往往較為消極和悲觀;而具有較好人格特質的兒童青少年能夠以積極的心態面對事件,繼而進一步對事件建立合理的控制感和采取合適的應對策略,從而形成積極的自我意識并促進社會適應的良性循環。

其次,以父母為核心的家庭支持及社會支持是兒童青少年積極進行社會適應的優勢外部資源,對未成年人的全面發展具有舉足輕重的影響作用。隨著積極心理學發展觀的興起,研究者認為良好的社會適應既需要兒童青少年自身內在的發展,又需要家庭、學校及社會的幫助和促進。根據生態系統理論,家庭是對兒童青少年發展影響最大的微觀系統,家庭成員的親密度、溝通等指標與兒童青少年的社會適應緊密相關。因此,兒童青少年社會適應的健康發展需要減少家庭環境的阻礙作用,并增強良好教養、家庭溝通及父母支持帶來的積極作用。

通過兒童青少年社會適應發展影響機制的探討,可以發現未成年人社會適應發展中的內在心理資源、早期風險和保護性因素,對兒童青少年社會適應的發展、教育及后續的積極養育和干預工作具有重要的借鑒意義。

四、兒童青少年社會適應的促進與干預

(一)校園課程中的社會適應促進

通過兒童青少年社會適應的影響因素及機制可知,校園是未成年人社會適應的重要載體,因此,在園(校)本課程中體現和增加社會適應的內容勢在必行。

首先,幼兒園課程包括了社會、健康、科學、語言和藝術五大領域,其中,社會或健康領域的課程是銜接和承載社會適應促進較好的途徑。結合《3~6歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱指南),可以將低齡兒童的社會適應促進有效地融入課堂和游戲當中。指南中明確要求:“幼兒社會領域的學習與發展過程是幼兒社會性不斷完善并奠定健全人格基礎的過程,這其中包括了人際交往與社會適應等方面。3~6歲幼兒應具有一定的適應能力,例如能夠較快地融入新的環境,與其他幼兒和諧相處。”幼兒園階段的課程應設立相應的情境,幫助幼兒“去自我中心化”并尊重他人,使其建立良好的社會關系。例如《3~4歲兒童學習與發展教師指導手冊》中介紹了小班幼兒社會領域主題活動“我的新朋友”——在教師的指導下,幼兒可以帶著自己的照片向大家自我介紹,并結交新的朋友,以此幫助幼兒適應集體學習生活,培養幼兒的社會交往能力。[53]

其次,中小學心理健康課程需將社會適應教育帶入課堂。根據《遼寧省全面深化義務教育課程改革的指導意見》《遼寧省義務教育地方課程指導綱要(2019年修訂)》等文件精神,2020年由遼寧省教育廳審定通過的“人與社會”地方課程走入校園,將更多的社會適應元素與知識納入了中小學心理健康義務教育課程中。例如“課堂規范需遵守”一課中為低年級小學生具體介紹了課前、課中和課后的禮貌和秩序規范,具體包括向老師問好、上課時認真聽講、教師提問后積極舉手回答問題、課后與教師說“再見”等內容。通過熟悉的校園生活,可以幫助學生更好地理解社會規范,促進其社會適應的發展進步。

(二)家庭訓練中的社會適應干預

結合前文兒童青少年社會適應機制中家庭支持的重要作用,我們認為,以家庭為主體的培養或促進課程將比強制收容、勞改等方式更為有效。根據這一結論,研究者開始關注改變父母的行為或教養方式以達到幫助兒童青少年社會適應發展的目的,這里以積極教養課程 (Positive Parenting Program, Triple P)和父母管理訓練 (Parent Management Training Oregon Model,PMTO)為例,進行介紹。

積極教養課程是一項基于社會學習理論和認知行為原理的綜合、多層次父母教養干預系統,[54]適用于0~16歲兒童青少年家庭,其目標在于通過幫助父母掌握有效的教養策略,為孩子營造一個積極的家庭教養環境,預防問題行為的產生,從而促進兒童青少年的社會適應發展。[55]課程包括創建安全有趣的環境、營造良好的學習環境、堅定的管教、擁有現實的期望和照顧自己五項基本原則內容。基于上述原則,課程提供了多項父母教養的核心技能和養育策略。例如,“鼓勵良好行為”策略中,通過教授父母描述性表揚、給予孩子關注和提供有趣的活動等方式有效地提升了兒童青少年的自尊心和自信心,相對提升了兒童青少年社會適應影響機制模型中的內部心理資源,來達到促進其社會適應能力進步的目的;“建立良好的親子關系”策略中具體包括了陪伴、交談、用肢體語言表達愛等內容,相對提升了兒童青少年社會適應影響機制模型中的外部優勢資源,通過提升家庭親密度提升了兒童青少年的社會適應。項目在實踐中得到了較好的驗證,至2013年,約有116篇文獻評估了課程的有效性,證明了課程具有較高的科學性和指導意義。[56]在應用方面,有學者使用正面教養課程對1~3年級中國小學生及其父母進行干預培訓,結果發現,干預不僅改善了父母日常的教養行為,也提高了父母教養信心,降低了兒童的情緒和行為問題。

父母管理訓練是針對5~12歲兒童社會適應不良和行為問題,對其父母和家庭功能進行干預的一套課程。[57]課程共有14個模塊,每周一次,每次2小時。課程包括設定明確的規則、積極參與家庭活動、幫助和鼓勵兒童解決困難、主動關注兒童在家庭外環境中的適應情況等內容。[58]訓練課程中的五個核心要素為合理的界限設定、有技巧的鼓勵、監督、問題解決和父母積極參與。例如“情緒反應”課程幫助父母教授孩子控制情緒反應的新方法,強調幫助孩子接受自己積極或消極的情感,并使其學會如何應對它們,而不是被這些情緒所控制。這一方法的建立和學習對應了提升了兒童青少年社會適應影響機制模型中自我調節的作用。通過接納并合理調節自身的情緒,兒童青少年可以更好地認識自我,并積極應對社會環境中的挑戰。另外,“建立統一教養陣線”課程能夠幫助不同的養育者建立相同的目標,實現更好的協作與配合,可以有效地改善由較低父母文化水平及隔輩養育對兒童青少年社會適應發展所造成的阻礙現象。對于課程效果的評價,可以使用兒童青少年與撫養者在共同生活中成功合作/溝通的比率進行統計,以此衡量家庭功能、親子溝通及兒童青少年社會適應的優化量。

五、未來研究展望

聚焦兒童青少年社會適應的積極發展,就要充分利用教育學和心理學的理論和實踐成果,積極預測、引導和促進未成年人的行為和心理健康發展,從而在根本上提高兒童青少年的社會適應水平。但是,目前兒童青少年社會適應這一科學問題仍存在概念及測量工具不統一、缺少學前領域的統一課程及整合類研究等問題。因此,基于目前的相關理論及研究成果,(本研究)提出以下未來研究展望。

第一,編制具有新時代背景的兒童青少年社會適應測量工具。作為具有時代背景特點的概念,社會適應的內涵在不同群體、不同時間、不同文化背景中也會發展和變化。例如,Z世代(指1995—2009年間)出生的兒童青少年是受到互聯網、即時通信、智能手機和平板電腦等科技產物影響很大的一代人,因此,在確定兒童青少年社會適應統一概念的基礎之上,應將新時代背景元素納入社會適應測量。例如,目前很多城市高校課堂已實現無紙化學習,全部使用平板或電腦進行學習和測試,那么在兒童青少年時期個體對多媒體設備的使用和適應也是其整體社會適應的重要環節。因此,未來研究可以結合我國新時代背景下兒童青少年成長及發展的新特點,進一步完善我國兒童青少年社會適應的評價體系。

第二,積極開發適用于學前兒童社會適應促進的課程。積極心理學認為,兒童社會適應的發展是一個開放、融合的過程,其中既有沖突矛盾,也有自我修補和完善。重視未成年人的“積極發展”,不僅僅是為了減少兒童內外化問題的產生,更是在綜合層面上挖掘其自身的積極品質和環境中的優勢資源,以此在根本上促進他們的社會適應。然而,以往對兒童社會適應的研究多從消極結果出發,尋找其不利處境因素或消極影響因子,再進行干預和改善,忽略了個體早期自身的保護性和促進性因子。根據兒童青少年社會適應發展的影響因素及機制可知,兒童早期的個體及認知因素是其社會適應發展的重要推動力和保護傘,因此,重視兒童早期社會適應積極因素的挖掘,盡快統合兒童早期社會適應的促進性因子,并形成系統的、適用于學前兒童的干預或訓練方案,是未來兒童社會適應實踐工作的重點。

第三,未來研究應整合社會適應的發展與積極促進研究,構建基于本土文化的兒童青少年社會適應理論及教育活動。兒童青少年社會適應促進及其教育是一項整合性強、覆蓋面廣、形式多樣的科研和教育活動。從積極促進的維度而言,可涵蓋家庭、學校、社區等多方面的兒童社會適應促進活動;從促進的途徑而言,可以包括家庭沖突處理、學業適應素質訓練、心理適應的輔導和咨詢等多種形式。為此,未來研究應根據相關理論基礎,結合兒童青少年社會適應的發展動態,將綜合維度、多種環境和多種途徑納入未成年人社會適應的發展與促進研究過程當中,形成縱向、持續、動態的教育活動體系。

總之,對兒童青少年社會適應的研究整合要以構建新時代背景下的理論為前提,編制適用性強、具有時代背景的本土化測量工具和干預課程。對兒童青少年社會適應的實踐要以理論為指導,并運用多種技術手段和教育方法進行家園共育式培養,最終為我國兒童青少年社會適應的發展和促進服務。

注釋:

①感覺尋求指個體為了獲得變化的、新奇的、復雜的、強烈的感覺體驗,寧愿承擔一定的身體、社會、經濟或法律方面的風險而從事某些活動的愿望。

參考文獻:

[1]林崇德,楊治良,黃希庭.心理學大辭典[M].上海:上海教育出版社,2003:1068.

[2]鄒泓,余益兵,周暉,等.中學生社會適應狀況評估的理論模型建構與驗證[J].北京師范大學學報(社會科學版),2012(01):65-72.

[3]WORLE M, PAULUS M. Normative foundations of reciprocity in preschoolers[J]. Journal of Experimental Child Psychology,2019(188):1-19.

[4]傅鑫媛,方秀英,寇彧.自我控制可以抵御不良示范性規范對初中生環保行為的影響嗎?[J].心理發展與教育,2016,32(1):106-113.

[5]陳建文,王滔.關于社會適應的心理機制、結構與功能[J].湖南師范大學教育科學學報,2003,2(4):90-94.

[6]POWELL D, DUNLAP G, FOX L. Prevention and intervention for the challenging behaviors of toddlers and preschoolers[J]. Infants and Young Children,2006,19(1):25-35.

[7]GALINARI L S, COSTA R C S, KOMATSU A V, et al. Social maladjustment and criminal behavior pattern changes in adolescents in conflict with the law[J]. Paidéia,2020(30):e3040.

[8]于濤.小學低年級學生學校適應早期預測因素和保護性因素研究[D].長春:東北師范大學,2014:16-17.

[9]林琳.小學低年級學生認知與行為狀況及其與學業適應性的關系研究[D].上海:上海師范大學,2016:21-22.

[10]JOHSON C, IRONSMITH C M, MICHAEL P G. Peer acceptance and social adjustment in preschool and kindergarten[J]. Early Childhood Education Journal,2000,27(4):207-212.

[11]何宏靈,鳳欣玲,代乃利,等.學齡前兒童社會適應能力的影響因素[J].實用預防醫學,2010,17(5):837-840.

[12]石淑華,吳靜,張建端,等.武漢市學齡前兒童社會適應行為現狀調查[J].中國公共衛生,2006,22(8):924-925.

[13]JEFFREY G P, STEVEN R A. Peer relations and later personal adjustment: Are low?鄄accepted children at risk?[J]. Psychological Bulletin,1987,102(3):357-389.

[14]DUCK S. Friends, for life: the psychology of close relationships[M]. New York: St. Martin’s Press,1983:115.

[15]易歡瓊, 張晉碚,陳學彬,等.廣州市7~12歲兒童適應行為分析[J].中國學校衛生,1999,20(4):286.

[16][39]馬世超.我國兒童青少年人格特征:全國常模制定,等值跨階段發展特點及人格類型劃分[D]. 大連:遼寧師范大學,2016:98.

[17]林崇德,胡衛平.思維型課堂教學的理論與實踐[J].北京師范大學學報(社會科學版),2010(01):29-36.

[18][23][50]聶衍剛.青少年社會適應行為及影響因素的研究[D].廣州:華南師范大學,2005:28-96.

[19]HAYASHI C, OGATA S, TANAKA H, et al. The differential heritability of social adjustment by sex[J]. International Journal of Envionmental Research and Public Health,2021,18(2):1-15.

[20]聶衍剛,林崇德,彭以松,等.青少年社會適應行為的發展特點[J].心理學報,2008,40(9):1013-1020.

[21]KATHRYN M L, ANTONIUS H N C. Developmental changes in the priority of perceived status in childhood and adolescence[J]. Social development,2010,19(1):130-147.

[22]李冬梅,雷靂,鄒泓.青少年社會適應行為的特征及影響因素[J].首都師范大學學報(社會科學版),2007,175(2):150-156.

[24]林爽,劉文,王薇薇,等.成熟對青春期型反社會行為的影響[J].心理科學進展,2021,29(6):1042-1055.

[25]BELSKY J, PLUESS M, WIDAMAN K F. Confirmatory and competitive evaluation of alternative gene?鄄environment interaction hypotheses[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry,2013,54(10):1135-1143.

[26]夏敏,梁宗保,張光珍,等.氣質與父母養育對兒童社會適應的交互作用:代表性理論及其證據[J].心理科學進展,2017,25(5):837-845.

[27]朱晶晶,楊婷婷,翁婉涓,等.中班幼兒社交回避與社會適應:母親心理控制的調節作用[J].學前教育研究,2020,310(10):17-29.

[28]方曉義.青少年的吸煙飲酒行為與人格特征的關系[J].心理發展與教育,1996,12(2):49-53.

[29]張履祥.學業成績與智力和人格特征的相關研究[J].心理科學,1990(05):28-32.

[30]孔國忠.初中生智力因素和人格特征與學業成績的關系[J].陰山學刊,1998(03):100-106.

[31]劉廣珠,周靜.人格特征影響學業成績的多元回歸分析[J].中國健康心理學雜志,1998(03):304-305.

[32]劉方,劉文,于騰旭.基于氣質視角的情緒調節與兒童問題行為[J].心理科學進展,2019,27(4):80-90.

[33]洪琦.學齡前兒童適應行為發展及相關因素分析[J].中國婦幼保健,2009,24(18):2504-2505.

[34]孫怡,姜露,龔揚.家庭養育方式對幼兒人格及社會適應性的影響[J].基礎教育,2020,17(6):79-89.

[35]SOWISLO J F, ORTH U. Does low?鄄self?鄄esteem predict depression and anxiety? A meta?鄄analysis of longitudinal studies[J]. Psychological Bulletin,2013,139(1):213-240.

[36]JING H, ZHANG G L, CHARLES C, et al. Proactive personality and cross?鄄cultural adjustment: The mediating role of adjustment self?鄄efficacy[J]. Journal of International Students,2020,10(4):817-835.

[37]TANGENY J P, BAUMEISTER R F, BOONE A L. High self?鄄control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success[J]. Journal of Personality,2004,72(2):271-324.

[38]宋輝,楊麗珠.兒童自我控制研究述評[J].心理科學進展,2002,10(1):65-70.

[40]張萍,梁宗保,陳會昌,等.兒童4歲時的自我控制對其7歲及11歲社會適應的預測[J].心理科學,2014,37(6):1359-1365.

[41]KASSIS W, ARTZ S, SCAMBOR C, et al. Finding the way out: a non?鄄dichotomous understanding of violence and depression resilience of adolescents who are exposed to family violence[J]. Child Abuse & Neglect,2013,37(2):181-199.

[42]王博晨,金燦燦,趙寶寶.青少年家庭功能、人際適應和網絡欺凌的關系:一個有調節的中介作用[J].心理發展與教育,2020,36(4):469-476.

[43]DEMARAY M K, CHRISTINE K M. Critical levels of perceived social support associated with student adjustment[J]. School Psychology Quarterly,2002,17(3):213-241.

[44]陳立芳,馬紹斌,范存欣.大學生壓力、應對方式、社會支持與主觀幸福感關系的結構模型[J].中國臨床心理學雜志,2009,17(3):266-268.

[45]孫宇,徐敏.初中生領悟社會支持與學校適應的關系:情緒智力的中介作用[J].內江師范學院學報,2020,35(10):7-12.

[46]梁宗保,張光珍,陳會昌,等.父母元情緒理念、情緒表達與兒童社會能力的關系[J].心理學報,2012,44(2):199-210.

[47]胡瑞,梁宗保,張光珍,等.情緒教養視角:父母元情緒理念與兒童心理社會適應[J].心理科學進展,2017,25(4):599-608.

[48]YAN D, WANG H F, LUAN F, et al. How children feel matters: teacher?鄄student relationship as an indirect role between interpersonal trust and social adjustment[J]. Frontiers in Psychology,2021(11):1-9.

[49]李大維.學前教育經歷、家庭環境特點與小學生學校適應的關系[D].長春:東北師范大學,2013:26-31.

[51]KAUR S. Positive life experiences growth of child’s brain[J]. International Journal of Multidisciplinary,2021,6(1):221-225.

[52]TAYLOR S E, KEMENY M E, REED G M, et al. Psychological resources, positive illusions and health[J]. American Psychologist,2000,55(1):99-109.

[53]楊麗珠.3~4歲兒童學習與發展教師指導手冊[M].大連:遼寧師范大學出版社,2014:105-107.

[54]劉洋,郭明春.父母積極教養課程及其在中國的社會和文化適應[J].心理科學,2020,43(6):1376-1383.

[55]SANDERS M R. Triple P?鄄positive parenting program: a population approach to promoting competent parenting[J]. Australian e?鄄Journal for the Advancement of Mental Health,2003,2(3):127-143.

[56]GUO M C, MORAWSK A, SANDERS M R. A randomized controlled trial of group triple P with Chinese parents in mainland China[J]. Behavior Modification,2016,40(6):825-851.

[57]FORGATCH M S, DEGARMO D S. Parenting through change: An effective prevention program for single mothers[J]. Journal of Consulting and Clinical Psychology,1999,67(5):711-724.

[58]PATTERSON G R. The next generation of PMTO models[J]. The Behavior Therapist,2005,28(2):25-32.

The Development Characteristics, Influencing Factors, and Promotion of Children’s Social Adjustment

Weiwei Wang, Wen Liu, Yining Wang

(Psychology College of Liaoning Normal University, Dalian 116029 China)

Abstract: Social adjustment is the adaptation process of individual to conform to the prevailing system of norms and values in the society environment. Social adjustment plays a significant role in children and adolescents’ development. Positive social adjustment can not only help them to interact with the social environment well, but also promote them to actively adapt to the social life. The restraining and promoting factors of social adjustment development were analyzed in this study according to social adjustment characteristics of children and adolescents. Further, influence mechanism models were suggested. Moreover, suggestions of further researches in the field of children and adolescents’ social adjustment were proposed, which included developing the questionnaire according to the new background, developing training course for the promotion of social adaptation of children and adolescents having special need, and constructing the theory and educational activities of children and adolescents’ social adjustment based on domestic culture.

Key words: social adjustment, children’s development, adolescents’ development