領導成員交換對知識型員工創新行為的影響

——基于工作家庭關系的視角

張蘭霞 張靚婷 毛孟雨 王樂樂

(東北大學 工商管理學院,遼寧 沈陽 110169;海南大學 管理學院,海南 海口 570228)

隨著知識經濟時代的到來,信息化、多元化、全球化已經成為企業經營發展的必然趨勢。與此同時,國務院印發的《國家創新驅動發展戰略綱要》以及《國務院關于推動創新創業高質量發展打造“雙創”升級版的意見》為企業創新提供了良好的政策環境。在這種大趨勢下,企業只有不斷進行創新,才能順應時代發展的需求,在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

毋庸置疑,員工是企業創新的實施主體(魏華飛,古繼寶和張淑林,2020),員工的創新行為不僅與企業的創新成效關系密切,還與企業的生存與發展息息相關(徐本華,鄧傳軍和武恒岳,2021),尤其是以從事知識勞動、教育水平較高、生產效率高、以知識資本為核心生產要素等為特點的知識型員工,早已成為企業創新的中堅力量。因此,如何激發知識型員工的創新行為已成為社會各界關注的熱點。

領導作為影響員工創新行為重要的情境變量(He et al.,2019;Dohyoung,Kyootai&Kailash,2019),已引起學者們的廣泛關注,并取得了較為豐富的研究成果。然而,這些研究也僅是將領導作為情境變量進行考察,忽視了領導與下屬之間關系的作用(楊皖蘇,楊善林和楊希,2020;Guo et al.,2018)。事實上,在特別看重“關系”的我國社會中,領導與下屬的交換關系理應是解釋員工行為的關鍵因素(郭曉薇和李成彥,2015;Che,Guo&Chen,2021)。此外,現有研究也呼吁從二元關系的視角,理解員工創新行為的產生與發展(Hughes et al.,2018),因此,探究領導成員交換對知識型員工創新行為的影響意義重大。

在為數不多的相關研究中,學者們大多選用工作領域中的變量,如工作自主性(Volmer,Spurk&Niessen,2012)、組織認同(于慧萍,楊付和張麗華,2016)以及組織和諧(蘇屹和梁德智,2021)等來解釋領導成員交換對員工創新行為的影響機制,鮮有從跨領域視角揭示這一作用“黑箱”的研究。隨著移動互聯技術的發展以及各類便攜移動設備的普及,人們的工作行為受時空因素的影響越來越小,員工的工作與非工作邊界日漸模糊,致使工作家庭關系日漸成為影響員工態度和行為的重要因素(Michael et al.,2010)。研究表明,創新行為具有一定的風險性,積極的工作家庭關系(如工作—家庭增益)能夠通過給予員工資源和支持,降低員工對創新行為風險性的感知從而增強員工的創新行為(Tang,Huang&Wang,2017);相反,消極的工作家庭關系(如工作—家庭沖突)則通過向員工傳遞沖突、壓迫等不利因素,加重員工的風險感知從而減弱其創新行為(Hezkiau&Mccarthy,2016)。由此可見,工作家庭關系是員工創新行為重要的前因變量。眾所周知,資源對工作家庭關系有重要的影響(Chen&Powell,2012),領導成員交換(LMX)作為領導決定分配給下屬資源多少的關鍵因素,會在一定程度上決定下屬的工作家庭關系,進而影響其創新行為。由此本文推斷,知識型員工的工作家庭關系可能在解釋領導成員交換與創新行為間發揮重要作用。

依據邊界理論,工作領域和家庭領域存在各自的邊界,個體在跨域角色轉換過程中需要消耗相應的資源(Clark,2000),領導成員交換作為一種資源供給能夠補充員工角色轉換所損耗的資源,進而影響其工作家庭關系。此外,員工所處的組織情境也可能對員工的工作家庭關系產生重要影響。組織分割供給作為組織實施的家庭友好型政策之一,可能會在一定程度上決定工作和家庭領域邊界的滲透性(Kreiner,2006),從而影響領導分配的資源向某一特定領域流動的程度。

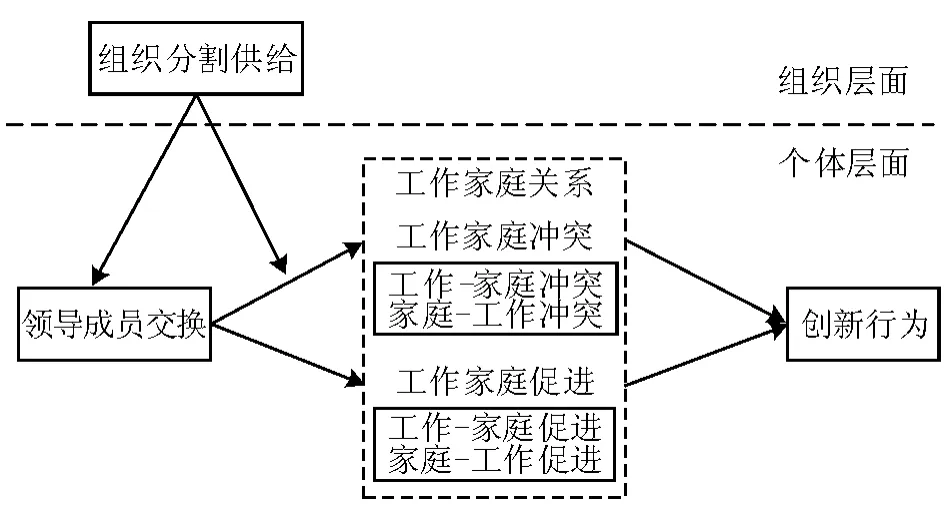

綜上,本文依據資源保存理論和邊界理論,以知識型員工為研究對象,探究領導成員交換對創新行為的影響以及工作家庭關系的中介作用和組織分割供給的調節作用,為深入理解領導成員交換對知識型員工創新行為的影響提供理論依據,同時也為各類組織激發知識型員工的創新行為提供實踐指導。

1 理論基礎與研究假設

1.1 領導成員交換與創新行為

彼得·德魯克于20世紀60年代率先提出了知識型員工的概念,并將其界定為能夠通過獲取和應用知識來創造價值的人。隨后,學者們對知識型員工的內涵和特點進行了廣泛的探討,雖未取得共識,但卻存在一個廣為接受的觀點,那就是知識型員工通常具備較高的綜合素質、較強的自我價值實現意愿、較高的成就動機、較強的學習能力以及較難衡量的工作成果。知識型員工的這些特點使其成為了企業創新的中堅力量。

“創新行為”被界定為個體從創新想法的產生到尋求對創新想法的支持再到付諸實踐以完成創新想法的一系列的綜合過程(Scott&Bruce,1994)。由于員工創新行為的展現對組織的生存與發展意義重大,因此,學者們大多聚焦于探究如何有效激發員工的創新行為,即關注創新行為的前因變量。在已有研究中,領導被認為是影響員工創新行為最重要的因素之一。如有研究表明,授權型領導、變革型領導等均能顯著地預測員工的創新行為(Zhang&Bartol,2010;Tse,To&Chiu 2018)。然而,現有研究大多僅將領導作為情境變量進行考察,忽視了領導與下屬之間關系的作用。事實上,在特別看重“關系”的我國社會中,領導與下屬的交換關系是解釋員工行為的關鍵因素(郭曉薇和李成彥,2015;Liao et al.,2018),因此,領導與下屬關系的質量可能會預測員工的創新行為。

依據資源保存理論,個體不但有努力保護現有資源并獲取新資源的傾向,而且會盡力避免自身資源的損耗(Hobfoll,1989)。知識型員工創新行為的展現需要消耗個體資源,而高質量的領導成員交換關系不僅能夠通過創新支持、提供更多的工作自主權或給予有形或無形的資源,來補充知識型員工創新行為帶來的損耗(Volmer,Spurk&Niessen,2012),而且還能幫助他們獲取創新資源的增益,從而促進其產生創新行為。相反,因受個體資源有限性以及創新行為的風險性的影響,那些擁有低質量領導成員交換關系的知識型員工,為避免自身資源的損耗,會盡可能地減少投入到創新活動中資源數量(Schuh et al.,2018),從而影響其創新行為。從社會交換的角度來看,處于高質量領導成員交換關系下的知識型員工會感受到來自領導較多的關心、照顧和支持,出于互惠的考慮,他們會傾向于將自己的時間、精力和知識等資源投入到創新活動中并愿意承擔由此所帶來的風險;而處于低質量領導成員交換關系下的知識型員工,與領導進行的僅是經濟交換,他們所感知到的未來的互惠收益較少,因此不愿意花費時間和精力進行創新活動,因而表現出較少的創新行為。現有研究也表明,領導成員交換關系能夠正向影響員工的主動性行為(Chiaburu et al.,2014)、風險性行為(Van,Kamdar&Joireman,2008)以及創新思維(Liao et al.,2018),而這些均與創新行為關系密切。因此,本文推論,領導成員交換能夠正向影響知識型員工的創新行為。

綜上,本文提出假設:

H1:領導成員交換對知識型員工創新行為具有正向影響。

1.2 工作家庭關系的中介作用

資源稀缺假說和資源增強假說是工作家庭關系研究的核心理論來源(Aryee,Srinivas&Tan,2005.)。從消極的視角來看,工作家庭關系是沖突關系。資源稀缺假說認為,個體的資源是有限的,當個體需要同時履行多種不同的角色任務時,有限的資源會隨著角色轉換而不斷損耗,從而引發工作家庭沖突(Greenhaus&Beutell,1985)。從積極的視角來看,工作家庭關系是促進關系。資源增強假說認為,個體卷入工作(或家庭)時會獲得積極的體驗,這些體驗能夠滲透到家庭(或工作)領域,幫助個體更好地實現其在該領域的角色需求,從而產生工作家庭促進(Sieber,1974)。不論是工作家庭沖突還是工作家庭促進均包含兩個方向,即因工作干擾家庭而導致的工作-家庭沖突、因家庭干擾工作而導致的家庭—工作沖突和因工作收益溢出到家庭而產生的工作-家庭促進、因家庭收益溢出到工作而產生的家庭—工作促進。由此可見,資源是工作家庭關系重要的前因變量。

這里所說的資源包括上級支持、工作支持、工作彈性和工作自由度等。在中國的文化背景下,資源通常由代表公司管理權力的領導者來分配。這樣一來,與領導者關系較好的“圈內人”便可得到更多的資源,與領導者關系較差的“圈外人”只能得到較少的資源。由此本文推斷,作為反映領導與下屬交換關系質量高低的領導成員交換,可能會預測知識型員工的工作家庭關系。

具體而言,處于高領導成員交換下的知識型員工能獲得較多的經濟物質資源、積極情感資源和工作自主性資源。其中,經濟物質資源包括較高的薪酬福利、更多的晉升機會等。經濟物質資源的獲得能夠提升知識型員工的工作滿意度,而滿意的工作體驗又會溢出至家庭帶來工作—家庭促進,降低工作—家庭沖突。同時經濟物質資源的獲得能夠提高整個家庭的生活質量和社會地位,從而更易獲得家庭成員對于員工工作的支持,在這種情境下,員工會收獲更多的家庭—工作促進,更少的家庭—工作沖突;積極情感資源包括領導者對知識型員工工作的認可與鼓勵、對生活的關照以及對情緒的關注和理解等。知識型員工積極情感資源的獲得能夠增強其工作幸福感和成就感,而積極的情感體驗又會溢出至家庭,使得家庭生活更加幸福,從而增強工作—家庭促進,降低工作—家庭沖突。同時積極情感資源的獲得能夠提升員工解決家庭事務的能力,幫助其于家人更好的相處,從而易獲得家庭成員對其工作的支持,減少家庭—工作沖突。工作自主性資源指知識型員工對自身工作的控制能力,包括工作時間、地點以及工作方法的選擇等。工作自主性資源的獲得能夠幫助知識型員工協調工作需求與家庭需求,更彈性化地處理工作與家庭事務,從而減弱潛在的工作—家庭/家庭—工作沖突,增強工作—家庭/家庭—工作促進。與高質量的領導成員交換關系相比,處于低質量領導成員交換關系下的知識型員工與領導在工作之外的溝通甚少,從領導那里獲得的資源支持也相應的不多,他們往往需要消耗自身資源以滿足工作和家庭角色的需求,這不僅不利于知識型員工工作與家庭角色的扮演,還可能導致兩者之間的沖突,引發工作資源與家庭資源的相互損耗。可見,領導成員交換作為一種資源,既可以彌補知識型員工工作和家庭角色卷入過程中的資源損耗,緩解角色間沖突,又能夠幫助知識型員工實現積極的工作家庭關系,增強工作家庭增益。

綜上,本文提出假設:

H2a:LMX對知識型員工工作—家庭沖突具有負向影響。

H2b:LMX對知識型員工家庭—工作沖突具有負向影響。

H2c:LMX對知識型員工工作—家庭促進具有正向影響。

H2d:LMX對知識型員工家庭—工作促進具有正向影響。

創新行為具有一定的風險性,需要耗費個體較多的時間和精力。研究表明,個體僅會在自身較為安全且資源較為富足的情境下,展現出具有一定風險的創新行為(Liu et al.,2016)。不論是工作—家庭促進還是家庭—工作促進均能為知識型員工提供較為豐富的資源,同時可使其產生積極的情感和健康的心理狀態(Grzywacz&Carlson,2007),從而增強其對自身安全性的感知,促進知識型員工的創新行為。此外,積極的情感狀態和愉悅的心情,有利于知識型員工在工作中進行辯證性地思考、做出更加科學明晰的決策,進而激發其創新思想的迸發和創新性工作的達成(Filipowicz,2006)。可見,積極的工作家庭關系能夠促進知識型員工的創新行為。相反,消極的工作家庭關系,即工作—家庭/家庭—工作沖突向知識型員工傳遞出沖突、壓迫和束縛等不利的環境信息,會加重其對環境不確定性的感知(Liu et al.,2016),同時身處工作—家庭沖突或家庭—工作沖突的知識型員工會將自身資源集中于沖突的化解之中,必然會降低其分配給其他領域的資源,從而減弱了知識型員工的創新行為。

綜上,本文提出假設:

H3a:知識型員工工作—家庭沖突在LMX與創新行為之間起中介作用。

H3b:知識型員工家庭—工作沖突在LMX與創新行為之間起中介作用。

H3c:知識型員工工作—家庭促進在LMX與創新行為之間起中介作用。

H3d:知識型員工家庭—工作促進在LMX與創新行為之間起中介作用。

1.3 組織分割供給的調節作用

知識型員工的工作家庭關系不僅會受到領導成員交換關系的影響,還會受到組織情境的影響(Lapierre et al.,2008)。邊界理論認為,個體會對不同的工作或家庭角色邊界進行劃分,角色邊界能夠使個體專注于某一領域而不受另一領域的干擾(Clark,2000)。然而,隨著通訊技術的快速發展,員工工作與家庭間的邊界越發模糊。為減少員工的家庭對其工作的干擾,同時降低員工的工作對家庭的影響,一些企業制定了相應的邊界分割策略。組織分割供給便是類似的策略之一,能夠在一定程度上影響領導成員交換與知識型員工的工作家庭關系。組織分割供給通常被界定為組織為員工所提供的將工作從非工作領域分離出來的邊界管理措施(Kreiner,2006)。高水平的組織分割供給意味著邊界分割程度較高,個體體驗到的領域間相互影響較少(Carvalho et al.,2021),此時領導分配的資源較難從某一特定的領域向其他領域流動,此時知識型員工的工作家庭關系較少受到領導成員交換的影響。相反,低水平的組織分割供給意味著邊界分割程度較低,個體較易受到不同邊界因素的影響。此時,來自領導的關愛、支持、照顧等資源會更多的溢出到家庭領域,彌補角色轉換帶來的資源損耗,從而有利于知識型員工實現低工作—家庭沖突和高工作—家庭促進。此外,當領導分配的資源流入家庭領域后(包括經濟物質資源、積極情感資源和工作自主性資源)能夠增強家人對于員工工作的支持,而員工也能夠更好地應對家庭事務,從而實現了高家庭—工作促進和低家庭—工作沖突。

綜上,本文提出假設:

H4a:組織分割供給在LMX與知識型員工工作—家庭沖突的關系中有跨層次的負向調節作用。

H4b:組織分割供給在LMX與知識型員工家庭—工作沖突的關系中有跨層次的負向調節作用。

H4c:組織分割供給在LMX與知識型員工工作—家庭促進的關系中有跨層次的負向調節作用。

H4d:組織分割供給在LMX與知識型員工家庭—工作促進的關系中有跨層次的負向調節作用。

綜合H1-H4的推導過程,本文認為,組織分割供給不僅會調節領導成員交換與知識型員工工作家庭沖突或工作家庭促進之間的關系,還會調節知識型員工工作家庭沖突和工作家庭促進在領導成員交換與創新行為間的中介作用,即存在被調節的中介效應。具體而言,當組織分割供給程度較高時,知識型員工從領導處獲得資源較難從工作(或家庭)領域向家庭(或工作)領域轉化,此時領導成員交換較難通過影響知識型員工的工作家庭關系來影響知識型員工的創新行為。反之,當組織分割供給程度較低時,領導向知識型員工提供的資源較易從工作(或家庭)領域轉向家庭(或工作)領域,此時“圈內人”能夠較好的整合工作和家庭資源,降低角色轉換所帶來的資源損耗,從而產生更多的創新行為。而“圈外人”因獲得的資源較少且容易受到角色轉換過程中資源損耗螺旋的影響,因而產生較少的創新行為。

綜上,本文提出假設:

H5:組織分割供給負向調節工作家庭關系(包括工作—家庭沖突H5a;家庭—工作沖突H5b;工作—家庭促進H5c;家庭—工作促進H5d)在LMX與知識型員工創新行為間的中介作用,即與高組織分割供給相比,在低組織分割供給的情境下,工作家庭關系(包括工作—家庭沖突;家庭—工作沖突;工作—家庭促進;家庭—工作促進)對LMX與知識型員工創新行為之間的中介作用更強。

本文構建了如圖1所示的理論模型。

圖1 理論模型

2 研究設計

2.1 數據的采集

本文采用問卷調查法采集數據,結合已有研究對知識型員工的操作方式,本文各變量題項均由擁有本科及以上學歷的員工填寫。本文選取位于北京、上海、山東、遼寧等地的多家企業作為調研單位,問卷調查時間為2020.11.1~2020.11.30,調查方式為委托調查:首先與相關企業負責人就問卷調查事宜進行溝通,聲明調查數據僅用于學術研究;其次由其指定專人負責篩選出符合條件的知識型員工作為樣本,并將帶有企業編碼的問卷發放給他們,由其自行填寫后回收。本次調查共回收來自35家企業的問卷343份,剔除不合格問卷后,得到來自28家企業的有效問卷302份,問卷有效回收率88.05%。其中,男性占44.7%,女性占55.3%;年齡方面,25歲及以下占35.43%,26~35占40.4.%,36~45歲占11.59%,46歲及以上占12.58%;婚姻及子女狀況方面,未婚占33.44%,已婚占66.56%(其中已婚無子女占19.88%,已婚有子女占45.36%,離異有子女占1.32%);在教育程度方面,本科占78.15%,碩士占18.54%,博士占3.31%;需要照顧老人占54.30%,無需照顧老人的占45.70%;工作年限方面,工作1年以下占14.90%,工作1~3年占40.07%,工作4~6年占24.83%,工作7~10年占6.95%,工作10年以上占13.25%。

2.2 變量的測量

本文采用的量表均為國外學者編制的成熟量表,為保證量表在我國情境下的有效性,依照翻譯—回譯的方法對量表進行翻譯—回譯工作。首先邀請2名企業管理專業的博士對量表進行翻譯—回譯工作,然后邀請2名管理學領域的專家對翻譯后的量表進行評價,以進一步保證量表的適切性。各量表均采用Likert5點法測量。

(1)領導成員交換:采用Graen等的包含7個題項的單維量表測量(Graen,Novak&Sommerkamp,1982),代表性題目如“我的領導了解我在工作中的困難和需要”,量表的Cronbach’s系數為0.908。

(2)創新行為:采用Scott等的包含6個題項的單維量表測量(Scott&Bruce,1994),代表性題目如“我能夠產生創新的想法”,量表的Cronbach’s系數為0.919。

(3)工作家庭關系:采用Aryee等的包含16個題項的4維(工作—家庭沖突、工作—家庭沖突、家庭—工作沖突、工作—家庭促進、家庭—工作促進)量表測量(Aryee,Srinivas&Tan,2005),每個維度各包含4個題項,代表性題目如“工作的壓力會讓我在家里變得煩躁易怒”;“來自家庭的壓力會讓我在工作中變得急躁”;“在工作中度過美好的一天會讓我回到家時成為更好的伴侶”;“從家庭獲得的愛和尊重使我在工作中對自己充滿信心”。各分量表的Cronbach’s系數分別為0.857、0.862、0.898和0.869。

(4)組織分割供給:采用Kreiner的包含4個題項的單維量表測量(Kreiner,2006),代表性題目如“我的工作單位允許我們下班后不管工作的相關事項”,量表的Cronbach’s系數為0.844。鑒于組織分割供給被視為組織層面的變量,需要用知識型員工對組織分割供給的感知聚合而成。聚合指標如下:rwg=0.814>0.7,ICC(1)=0.576>0.1,ICC(2)=0.981>0.7,上述聚合指標表明組織分割供給的各項指標符合聚合標準。

依據先前的研究,本文選取性別、年齡、受教育程度、婚姻及子女狀況、有無照顧的老人以及工作年限作為控制變量。

3 數據分析

3.1 共同方法偏差檢驗

考慮到本文的變量均在同一時點收集,可能存在同源方差的問題,因此,本文采用Harman單因素檢驗法對樣本數據進行檢驗。結果表明,未旋轉的第一因子對各變量變異的解釋量為32.06%,小于40%的標準,說明樣本數據的同源方差并不嚴重。

3.2 驗證性因子分析

本文采用AMOS21.0進行驗證性因子分析。在比較基準模型(七因子)和競爭性模型的擬合指標優劣程度后發現,由七因子構成的基準模型顯著優于其他模型,且擬合指數均在可接受的范圍內,說明本文的七個研究構念具有良好的區分效度(詳見表1)。

表1 驗證性因子分析結果

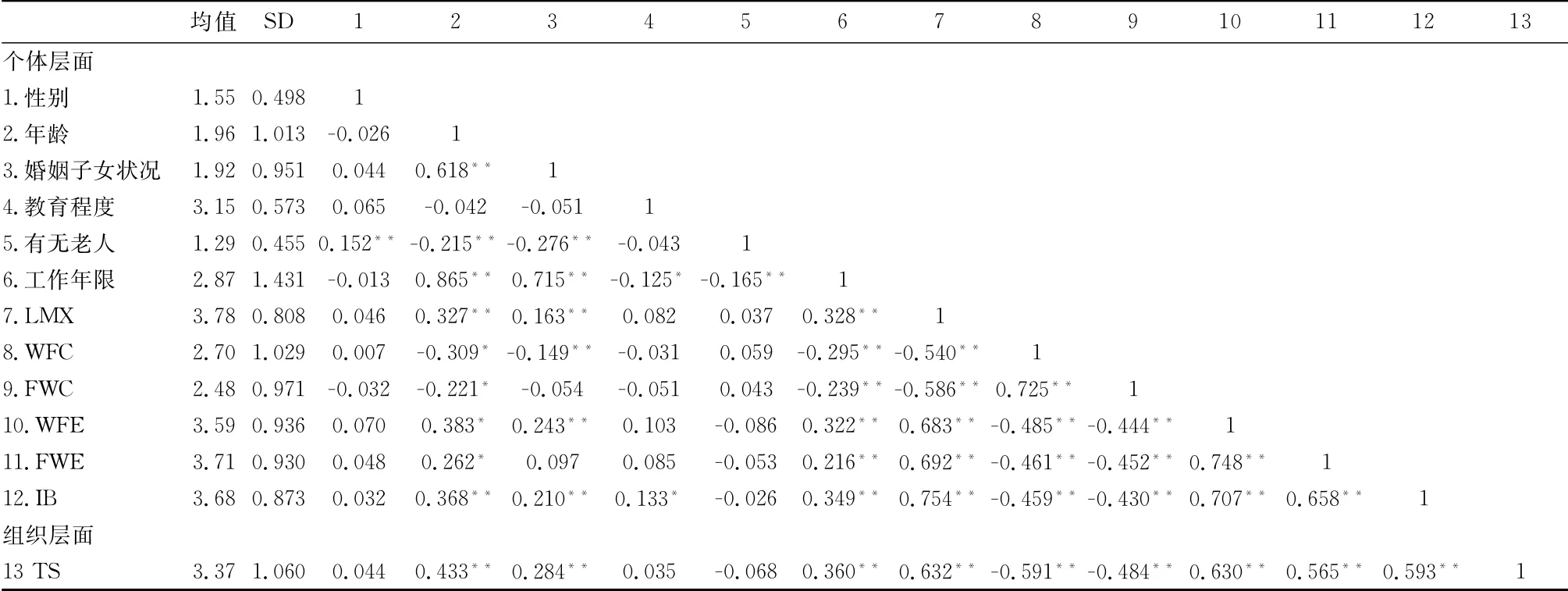

3.3 描述性統計及相關分析

由表2可知,領導成員交換與工作—家庭沖突、家庭—工作沖突負相關(r=-0.54;r=-0.59),與工作—家庭促進、家庭—工作促進正相關(r=0.68;r=0.69),與員工的創新行為正相關(r=0.75)。工作—家庭沖突、家庭—工作沖突與創新行為負相關(r=-0.46;r=-0.43),工作—家庭促進、家庭—工作促進與創新行為正相關(r=0.71;r=0.66)。

表2 各變量的均值、標準差和相關系數

3.4 假設檢驗

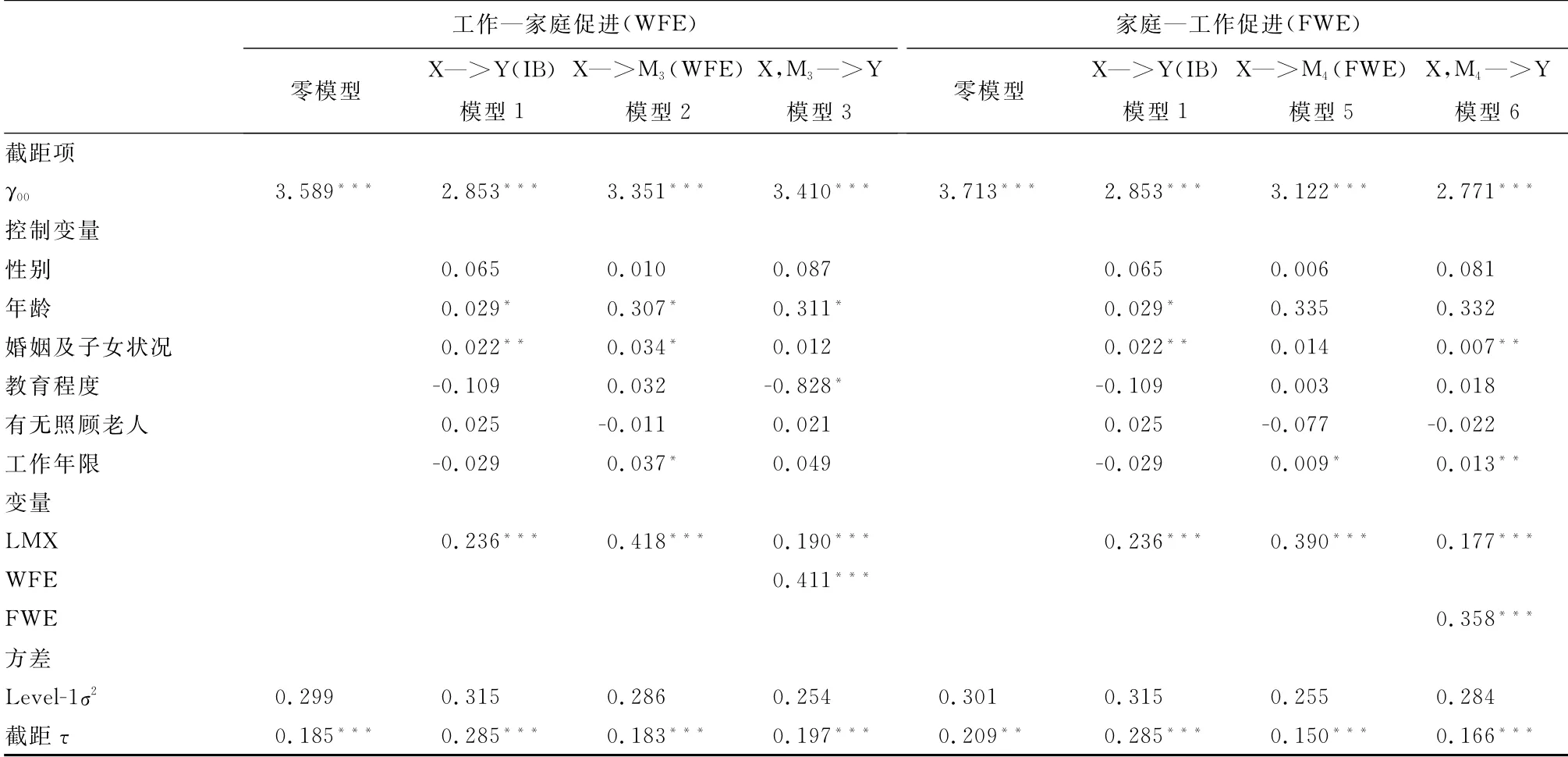

因文中假設個體層面的工作家庭關系和創新行為可由個體和組織兩個層面的變量預測,故在檢驗直接效應之前,先對創新行為和工作家庭關系進行零模型檢驗,以驗證因變量的變異在組間是顯著的,為后續的跨層分析提供依據。檢驗結果表明,創新行為的組間方差為0.32,在p<0.001時顯著,ICC(1)=0.426,說明組間方差能夠解釋創新行為46.2%的變異,可能還存在其他變量能夠解釋創新行為的組內方差。據此本文加入控制變量、領導成員交換、工作家庭沖突以及工作家庭促進變量進行進一步驗證。由表3和表4可知,領導成員交換對知識型員工的創新行為有顯著的正向影響(r=0.236,p<0.001),故假設H1得到驗證。

表3 工作家庭沖突中介作用的多層線性分析

表4 工作家庭促進中介作用的多層線性分析

本文依據跨層次中介效應檢驗法對工作家庭關系的中介效應進行檢驗(Zhang,Zyphur&Preacher,2009)。首先對工作家庭關系進行零模型檢驗。由表3和表4中的零模型可見,工作—家庭沖突、家庭—工作沖突、工作—家庭促進、家庭—工作促進的組間方差均顯著,可進行直接效應及中介效應檢驗。

從表3可見,領導成員交換對工作—家庭沖突與家庭—工作沖突有顯著的負向影響(r=-0.563,p<0.001;r=-0.377,p<0.001)。從表4可見,領導成員交換對工作—家庭促進以及家庭—工作促進有顯著的正向影響(r=0.418,p<0.001;r=0.390,p<0.001),假設H2得到驗證。在控制了工作家庭關系后,領導成員交換對員工創新行為的影響仍顯著且工作家庭關系對員工創新行為的影響也顯著,說明工作家庭關系在領導成員交換與員工創新行為間起中介作用。為進一步檢驗中介效應的存在,本文采用Monte Carlo方法對間接效應的置信區間進行檢驗,結果表明,工作—家庭沖突路徑的間接效應的置信區間為[0.125,0.232],家庭—工作沖突路徑的間接效應的置信區間為[0.047,0.191],工作—家庭促進路徑的間接效應的置信區間為[0.027,0.357],家庭—工作促進路徑的間接效應的置信區間為[0.054,0.248],零均不在上述置信區間內,至此,假設H3得到驗證。

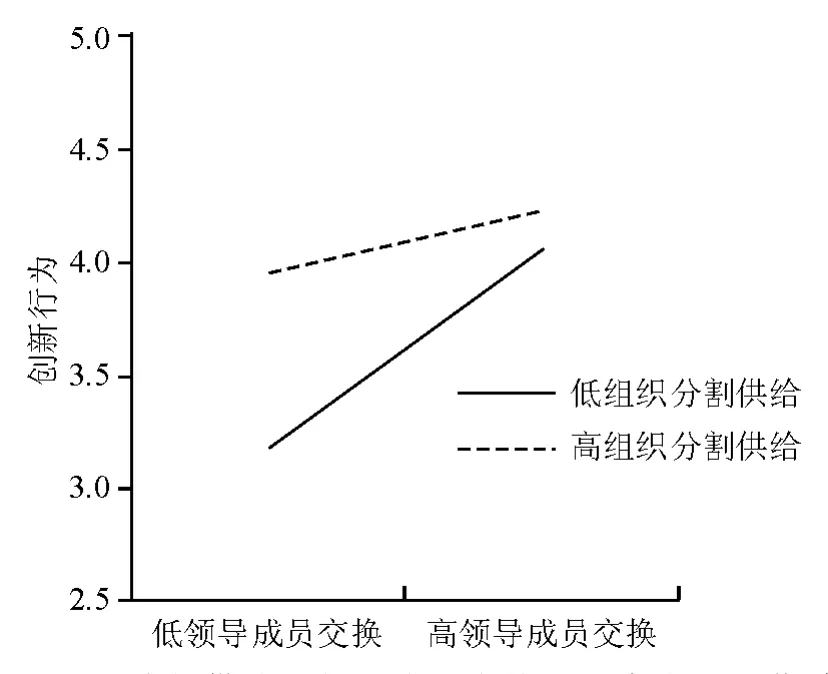

從表3和表4中可以看出,工作—家庭沖突的斜率方差(=0.401,p<0.001)、家庭—工作沖突的斜率方差(=0.398,p<0.001)、工作—家庭促進的斜率方差(=0.298,p<0.001)以及家庭—工作促進的斜率方差(=0.246,p<0.001)均顯著,可進行跨層次調節效應檢驗。檢驗結果表明,組織分割供給對領導成員交換和知識型員工工作家庭關系均具有調節作用(工作—家庭沖突r=0.209,p<0.001;家庭—工作沖突r=0.188,p<0.001;工作—家庭促進r=-0.154,p<0.05;家庭—工作促進r=-0.133,p<0.05)。從圖2~圖5可以看出,組織分割供給并沒有改變領導成員交換影響工作家庭關系的方向,僅改變了其影響幅度。與低組織分割供給相比,在高組織分割供給情境下,領導成員交換對工作家庭關系的影響更弱,至此,假設H4得到驗證。

圖2 組織分割供給對領導成員交換與工作—家庭沖突的跨層次調節作用

圖3 組織分割供給對領導成員交換與家庭—工作沖突的跨層次調節作用

圖4 組織分割供給對領導成員交換與工作—家庭促進的跨層次調節作用

圖5 組織分割供給對領導成員交換與家庭—工作促進的跨層次調節作用

本文采用Mplus7.0軟件檢驗被調節的中介效應。結果表明,在低組織分割供給情境下,領導成員交換通過工作—家庭沖突、家庭—工作沖突、工作—家庭促進、家庭—工作促進影響創新行為的間接效應均顯著(γ=0.137,p<0.001;γ=0.159,p<0.001;γ=0.147,p<0.001;γ=0.131,p<0.001),而在高組織分割供給情境下,這種間接效應不顯著(γ=0.058,n.s.;γ=0.067,n.s.;γ=0.028,n.s.;γ=0.042,n.s.)。但兩個間接效應的估計結果存在顯著性差異(∑=0.079,p<0.05;∑=0.092,p<0.01;∑=0.119,p<0.05;∑=0.089,p<0.05),表明被調節的中介作用得到驗證(見圖6~圖9)。從圖6-圖9可以看出,組織分割供給并沒有改變領導成員交換通過工作家庭關系影響知識型員工創新行為的方向,僅改變了其影響幅度。與低組織分割供給相比,在高組織分割供給的情境下,領導成員交換通過工作家庭關系影響知識型員工創新行為的能力更弱,假設H5得到驗證。

圖6 組織分割供給對領導成員交換通過工作—家庭沖突影響創新行為的跨層次調節作用

圖7 組織分割供給對領導成員交換通過家庭—工作沖突影響創新行為的跨層次調節作用

4 結論與討論

由于中國情境下領導成員關系作用于員工創新行為的內在機制鮮有實證研究探討,本文基于28家企業的302份調查數據,采用跨層次分析法,探究了領導成員交換對知識型員工工作家庭關系及其創新行為的影響,并分析了組織分割供給的調節作用。研究結果表明,領導成員交換對知識型員工的創新行為具有顯著的正向影響;工作家庭關系在領導成員交換與創新行為間起部分中介作用;組織分割供給調節了領導成員交換通過工作家庭關系影響創新行為的中介作用,即在高組織分割供給的情境下,工作家庭關系在領導成員交換與創新行為間的中介作用更弱。總體上,這些研究結果具有重要的理論與實踐意義。

4.1 理論意義

首先,從二元關系的角度分析員工創新行為的產生,是對現有研究的有益補充與拓展。現有對員工創新行為的研究大多采用單一的研究視角,如從領導(授權型領導(Zhang&Bartol,2010)、變革型領導(Tse,To&Chiu,2018)以及包容性領導(蘇屹和梁德智,2021))或員工自我效能感(劉鏡,趙曉康和沈華禮,2020)、積極情緒(周文莉,顧遠東和唐天真,2020)以及心理授權(徐本華,鄧傳軍和武恒岳,2021)等的角度來分析員工行為的產生與發展,而忽視了領導與員工間的互動對員工行為的影響。在中國這個“關系”社會,領導與下屬間的交換關系是員工行為決策的重要依據,因此,本文從領導成員交換視角出發來預測員工的創新行為,是對現有研究的有益補充與拓展。

其次,從跨域視角揭示了領導成員交換對員工創新行為的作用黑箱。現有對員工創新行為的研究大多選用工作領域的變量,如工作自主性(Volmer,Spurk&Niessen,2012),組織認同(于慧萍,楊付和張麗華,2016)以及組織和諧(蘇屹和梁德智,2021)等,來解釋員工創新行為的產生,鮮有從跨領域視角揭示這一作用機制。隨著移動互聯技術的發展以及各類便攜移動設備的普及,人們的工作行為受時空因素的影響越來越小,員工的工作與非工作邊界日漸模糊,致使工作家庭關系日漸成為影響員工態度和行為的重要因素(He,et al.,2019)。因此,從跨域的視角,探究領導成員交換對員工創新行為的影響能夠拓展并深化人們對員工創新行為產生機制的理解。研究表明,工作—家庭沖突、家庭—工作沖突、工作—家庭促進和家庭—工作促進均在領導成員交換與知識型員工創新行為間起中介作用,這一研究結論也響應了現有研究對二元關系與員工創新行為間作用機制探索的呼吁(Hughes,et al.,2018)。

最后,基于邊界理論探究了組織分割供給的調節作用,為領導成員交換通過工作家庭關系影響員工創新行為提供了邊界條件。研究表明,組織分割供給能夠負向調節工作家庭關系在領導成員交換和知識型員工創新行為間的中介作用,即在高邊界分割的條件下,員工更不易產生工作家庭的沖突與增益,從而領導成員交換通過工作家庭關系影響知識型員工創新行為的效應減弱。組織分割供給這一調節作用的驗證深化了工作家庭關系傳導機制的情境化探索,也為知識型員工創新行為和工作家庭關系的跨層次研究提供了有益嘗試。

4.2 管理啟示

首先,企業應正確認識領導成員交換的重要性,采取適當措施提升領導成員交換水平。研究表明,領導成員交換關系不但能夠促進知識型員工的創新行為,還能增強知識型員工的工作家庭關系。因此,領導者應盡可能地與大多數知識型員工建立高質量的交換關系,對他們給予適當的關心和支持,同時營造一種互利互惠的氛圍,以減輕低質量領導成員交換所帶來的負面影響。

其次,關注知識型員工的工作家庭關系,促進其創新行為的產生。研究表明,工作家庭促進能夠正向預測知識型員工的創新行為,工作家庭沖突可負向預測知識型員工的創新行為。因此,企業不僅要關注知識型員工的工作績效,還應關注其家庭狀況,以減輕工作家庭沖突對知識型員工創新行為的影響。如企業可在既有的人力資源管理體系內納入友好型家庭政策,通過設置彈性工作制、給予知識型員工更多關懷等,幫助他們實現工作與家庭平衡,促進其創新行為的產生。

最后,運用組織分割供給策略對知識型員工實施差異化管理。研究表明,組織分割供給負向調節領導成員交換與知識型員工的工作家庭關系:組織分割供給不但可緩沖領導成員交換對知識型員工工作家庭促進的正向影響,而且也能削弱領導成員交換對知識型員工工作家庭沖突的負向影響。因此,在資源允許的情況下,企業應針對知識型員工工作家庭關系的不同狀況實行差異化供給策略。具體而言,對于工作家庭沖突體驗感強烈的知識型員工,企業可提供較強的組織分割供給策略,以避免來自家庭的消極影響溢出到工作領域;而對于工作家庭促進體驗感強烈的知識型員工,企業可以提供較弱的組織分割供給策略,使得工作家庭積極關系將領導成員交換最大化地傳導給創新行為。

4.3 研究局限與未來展望

本文也存在一定的局限性:首先,考慮到時間和人力成本,本文采用的是橫截面的研究設計,而領導成員交換對知識型員工創新行為的影響可能存在一定的滯后性,因此,為對研究問題做出更加嚴謹的回答,今后可采用縱向研究設計收集數據;其次,文中變量均由員工一人填寫,盡管數據已通過了共同方法偏差檢驗,但為使研究結論更加嚴謹可靠,今后可采用多來源數據,如領導來評價員工的創新行為,員工自評工作家庭關系等展開研究。最后,本文重點探討的是領導成員交換通過知識型員工的工作家庭關系影響知識型員工創新行為這一路徑,并未探究工作家庭關系對知識型員工創新行為的作用機制,后續研究可以此為出發點,揭示這一黑箱。