基于“六頂思考帽”的主題研討式教學鏈條優化研究

閆曉賢 蘇陽 羅丹

摘? 要:主題研討式教學是當前持續推進任職教育政治理論課教學改革探索的一種教學方式。它將主題研究與主題討論、課前研究與課上討論、教員主導與學員主體、理論探究與能力本位有機結合,是任職教育值得推廣的教學方式。在中培班教學實踐中,我們將“六頂思考帽”方法應用于專題《當代中國發展進步的根本方向》的教學過程,創新探索了主題研討式教學鏈條的優化方案。

關鍵詞:主題研討式教學;“六頂思考帽”教學法;教學鏈條優化

中圖分類號:G640? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2021)35-0022-04

Abstract: Thematic discussion teaching is a kind of teaching method to continuously promote the teaching reform of political theory course in vocational education. It is a teaching method worth popularizing for on-the-job education, which combines thematic research with thematic discussion, pre-class research with in-class discussion, teacher-led and student-led, theoretical inquiry with competency-based. In the teaching practice of the middle class, we applied the method of "six thinking caps" to the teaching of the Fundamental Direction of Contemporary China's Development and Progress, and innovatively explored the optimization scheme of the theme discussion-style teaching chain.

Keywords: thematic discussion teaching; "six thinking hats" teaching method; teaching chain optimization

當前,在任職班次主題研討式教學實施過程中存在著“四度”缺乏現象而導致研討質量不佳。一是參與廣度不夠。研討覆蓋到的參與學員有限,“活躍者”一直活躍,沉默者則很容易游離于課堂教學活動的邊緣。二是組織效度較低。有的發言者只顧發表自己的看法和見解,不認真聽取他人的意見,而沉默者不愿意或者由于時間關系沒有發表意見和提出問題的機會,因而形不成討論。沒有信息交流和思維碰撞,就不會產生智慧的火花。三是討論精度缺乏。有發言者的發言有可能會觸及主題之外的內容,導致討論偏離主題。四是研討深度不足。“形式主義”“走過場”情況存在,學員不能充分表達自己的意見和看法,討論問題不夠深入。為優化整個主題研討教學鏈條,作者認為須從以下幾個方面著力。(以習近平新時代中國特色社會主義思想專題研究課程專題《當代中國發展進步的根本方向》為例)

一、在教學準備環節全程灌注“移情”思維

德國社會學家馬克斯·韋伯提出了“移情”的社會科學研究方法。他認為要對社會科學涉及的問題做出恰當的解釋和理解,最正當性的方法是“神入”或者叫“移情”,即設身處地地去把握行動。在教學準備環節中,教員全程灌注“移情”思維,站在學員的立場上思考設置問題、設計問卷、開展調研、布置材料,做到了“備課的過程”就是“導學的過程”。而這個過程是一個發現學習的過程。

現代認知心理學認為,學習是一個主動的過程,學習不是由教師把知識簡單地傳遞給學生,而是由學生自己建構知識的過程,是認知結構的組織與重新組織。認知結構是人對外界物質世界進行感知和概括的一般方式,是在過去經驗的基礎上形成的,并在學習過程中不斷變動[1]。《當代中國發展進步的根本方向》講述的是習近平新時代中國特色社會主義思想的鮮明主題——新時代堅持和發展中國特色社會主義,而對于中國特色社會主義的理解認同,直接關系著學員能否增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。因此要進行課前調研,了解學員對這個問題的認識程度以及存在的困惑和誤區。課前調研就是促使學員對過去關于中國特色社會主義的認知結構進行感知,這也意味著學員與教員同時進入課前準備。

(一)堅持問題導向的課前布置

因為本專題是對整個課程教學的總結升華,是達成課程教學目標的關鍵一步,建構對于中國特色社會主義的認知是建立在整個課程內容基礎上的,因此在課程教學第一專題開始前就進行課前布置。一是緊緊圍繞“如何理解中國特色社會主義是當代中國發展進步的根本方向?新時代怎樣一以貫之堅持中國特色社會主義?”這一主題設置問題。如:近代以來中國選擇社會主義的必然性體現在哪些方面?中國共產黨基于什么樣的社會歷史條件開創了中國特色社會主義?時至今日,中國成就輝煌,為什么對于中國特色社會主義的認識還有誤區?有哪些表現?根源是什么?如何解決?如何理解中國特色社會主義與科學社會主義的關系?如何理解改革開放前后黨帶領人民進行社會主義建設的實踐探索的關系?如何理解馬克思主義的科學性時代性?如何理解習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義?如何理解堅定“四個自信”?堅定“四個自信”需要掃清的障礙有哪些?在實踐中如何做?等等。問題的設置貫穿一條邏輯線,即中國特色社會主義是歷史的結論、人民的選擇(為什么);中國特色社會主義是社會主義,不是別的什么主義(是什么,澄清關于中國特色社會主義的模糊甚至錯誤的認識);始終堅持和發展中國特色社會主義(怎么做)。孔子說“不憤不啟,不悱不發”,意思是說教學的前提是學生自己要先有問題,因此問題的設置盡可能口語化,以便于牽引和提示學員,啟發他們發掘思想深處在堅定新時代中國特色社會主義信仰上存在的疑惑、誤區和障礙。

(二)精準權威的閱讀材料發布

通過閱讀,完成對中國特色社會主義認知的第二次建構。閱讀材料有必讀和拓展閱讀兩部分。針對學員在討論中可能出現的表達不準確、用詞不權威不規范問題,閱讀材料全部都是黨的領導人的講話、文章和黨的全國代表大會報告、中央全會決議。如習近平《關于堅持和發展中國特色社會主義的幾個問題》、習近平《學習馬克思主義基本理論是共產黨人的必修課》;《中國共產黨第十一屆中央委員會第三次全體會議公報》《中國共產第十二次全國代表大會開幕詞》《在武昌、深圳、珠海、上海等地的談話要點》;黨的十四大、十五大、十六大、十七大、十八大、十九大報告的相關部分;習近平《在紀念馬克思誕辰200周年大會上的講話》《在慶祝改革開放40周年大會上的講話》,等等。通過原原本本研讀原文,盡可能快地建立起關于習近平新時代中國特色社會主義思想的正確的權威的思維和語言體系。

(三)明晰嚴格的課前預習要求

學員必須在上課前完成必讀材料的閱讀,在閱讀材料過程中以問題為牽引,理解中國特色社會主義是歷史的結論、人民的選擇。熟悉習近平關于堅持和發展中國特色社會主義的重要論述。同時盡可能多地圍繞教員所布置的問題拓展閱讀,深入思考,提出自己的認識和理解,并梳理出個人在“新時代堅持和發展中國特色社會主義”問題上還存疑或不能解決的問題,形成文字,為課堂研討做好充分準備。

學員以自己的方式在感知之前認知結構基礎上建構對于中國特色社會主義的理解,但由于不同的學員會從不同的角度理解,因而為課堂有效討論奠定了基礎。

二、以“六頂思考帽”法貫穿主題研討全程

興起于上世紀70年代的美國、后在我國教學改革大潮中廣泛運用的合作學習的目標結構理論和發展理論,從動機的角度和認知角度強調合作關系對于學習所產生的積極而有意義的影響。在主題研討課中,合作學習的意義在于不同成員(包括教員和學員)之間對于同一事物觀點的相互影響、相互碰撞而達到共同提高認知水平的目的。因此,在組織課堂研討時,學員發言包括:一是對于課前布置的問題的理解;二是有哪些問題沒有解決;三是除教員課前所列問題之外還有哪些疑惑;四是解答同學提出的沒有解決的問題以及相關的其他疑惑;在傾聽同學發言中又有什么疑問或不同認識。教員發言包括:一是對學員對于問題的理解認識進行點評,匡正糾偏,但要保護學員發言的積極性;二是對于學員中因對問題的不同理解產生的爭論進行正確引導;三是集中解決學員中帶普遍性的問題;四是對整堂課進行總結講評。

課堂研討要形成有效討論,真正把上述要求落實到位,可以借助“六頂思考帽”思維訓練來把控整個研討過程。“六頂思考帽”是英國學者愛德華·德博諾(Edwardde Bono)博士開發的一種思維訓練模式,或者說是一個全面思考問題的模型。它提供一種“平行思維”的工具,強調“能夠成為什么”,而不是“本身是什么”,其初衷是為了避免將時間浪費在互相爭執“誰對誰錯”上而導致討論停滯不前,因而它是旨在紛繁雜亂中尋求一條使得討論能夠向前發展的路[2]。我們把它拿來經過改良用于政治理論教學的主題研討,是為了提高討論效率,保證討論的有效性,從而提高教學質量。

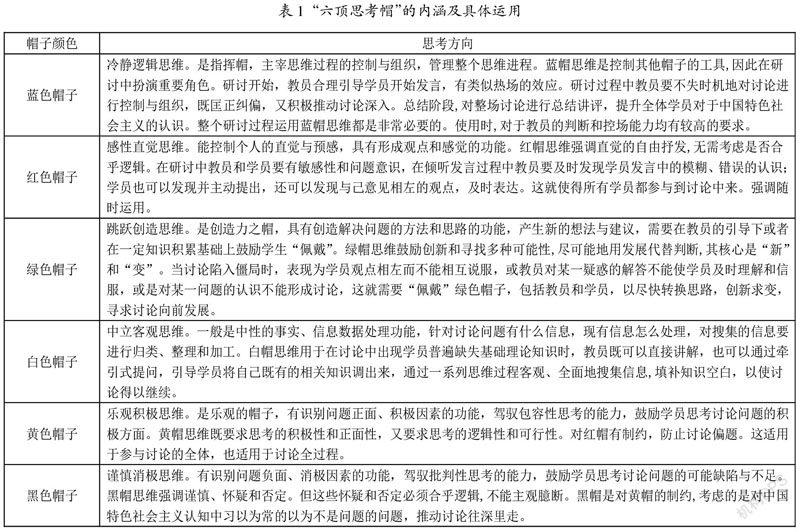

“六頂思考帽”,即用六種顏色的帽子代表六個思考方向。具體運用如表1所示。

使用“六頂思考帽”的基本方法有兩種,一是在需要某種類型的思考時單獨使用,二是在探索主題或解決問題時,在一個序列中相繼使用不同類型的思考帽。可以單獨使用,也可以組合使用。

可以隨意根據需要使用任何一頂思考帽。沒必要每頂帽子都用到。但需要按照問題思考的邏輯發展預先設定。也可以根據實際情況進行一些微調。各種顏色帽子佩戴的順序無所謂正確與否。只要合乎情理,以任何順序來佩戴思考帽都說得通。有些順序適合探索、有些適合解決問題、有些適合解決糾紛、有些適合做出決策等等。一般而言,藍帽始終應該用在討論的開始和結束——像兩個書擋。第一頂藍帽應該表明:我們討論的主題是什么,希望取得什么成果,希望最終實現什么目標,思考的背景以及講清楚使用思考帽的序列。最后一頂藍帽則應對整個討論過程進行總結講評:對討論中的疑惑進行解答,對問題的討論成果進行總結歸納。在第一頂藍帽之后,可以使用綠色帽子,鼓勵大家腦洞大開,同時使用紅帽,讓發言者之外的學員“佩戴”,認真傾聽并保持敏感性。當就某個問題提出若干種方案之后,可以使用白色帽子,進行分類整理。然后使用黃色帽子對分類整理過的多種方案進行評估,找出有價值的好的方案。接下來使用黑色帽子找到這些方案實施中可能會有的諸多障礙和困難,再次“佩戴”綠色帽子,尋找解決這些困難和障礙的途徑方法。如果時間允許,六頂帽子就這樣可以循環使用,使思考不斷深入,也不斷深刻,方案越趨于科學可行。

在我們的討論式教學中,由于任職教育所研討的問題具有復雜性和層次性,因而一般組合使用。由于我們教學條件限制,學員不分組,集中統一組織,在具體運用過程中有所簡化。但特別強調的是在一個時間大家向同一個方向思考,既能使思考聚焦不離題,又能使問題的思考不斷深入,還能將所有學員的注意力集中起來。這需要所有人有嚴格的紀律性。

通過綜合運用“六頂思考帽”,營造積極發言的氛圍,讓所有成員都參與到討論中來,又能控制討論方向而不離題,使討論不斷深入,學員充分表達關于新時代堅持和發展中國特色社會主義這個重大問題上的疑惑或錯誤認識,然后結合前面內容的學習,正確認識中國走上社會主義道路、走上中國特色社會主義道路的歷史必然性,深刻理解只有堅持和發展中國特色社會主義才能實現中華民族偉大復興;正確認識中國特色社會主義和科學社會主義的關系、正確認識改革開放中出現的問題及其原因、正確認識利用資本利用市場發展生產力與社會主義的關系、正確認識當代資本主義、正確認識改革開放前后兩個歷史時期,深刻理解中國特色社會主義既堅持了科學社會主義基本原則,又根據時代條件賦予其鮮明的中國特色,中國特色社會主義是社會主義,不是別的什么主義;正確認識馬克思主義的科學性和時代性,深刻理解習近平新時代中國特色社會主義是引領中國影響世界的當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義,從而達成本專題也是本課程的教學目標:掃清在理解認同新時代堅持和發展中國特色社會主義這個問題上的障礙,把對中國特色社會主義的信仰建立在理性認識基礎上,強化“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,貫徹軍委主席負責制。

總之,在整個討論過程中,圍繞新時代堅持和發展中國特色社會主義這個重大問題,全體成員在不同時機“佩戴”不同顏色的思考帽,使學員把存在于頭腦中的疑惑或錯誤認識充分挖掘梳理并表達出來,通過學員解答、教員解答、學員之間爭論以及教員匡正糾偏,不僅增強了討論的有效性,最終將思想統一到習近平新時代中國特色社會主義思想上來,而且學員下一步任職所必需的閱讀能力、捕捉信息能力、發掘問題能力、理論思維能力、理論運用能力都能得到訓練和提升。

三、強化“主動建構”的師生能力素質提升方向

主題研討課的上述兩個環節要想達到理想效果,還需注意以下三點。

教員方面,“功夫在詩外”。整個教學過程,教員無疑是引導者,是矛盾的主要方面,對于教學的成功起著至關重要的作用。一是要加強學情調研。了解學員的認知水平、認知方式、知識結構、興趣與態度、現實關注點以及分析問題解決問題的能力。二是要加強教育教學理論研究。要熟悉現代教育教學理論,熟悉現代教學方法,熟悉當前教學改革發展趨勢,熟練掌握并能夠綜合運用多種教學方法于同次教學過程中。三是要有豐富的教學經驗與課堂駕馭能力,能夠運用教育心理學,捕捉學員課堂討論中的心理需求與變化,及時做出引導與調整。四是要加強本專業基本理論研究。內容為王,如果教員不能對學員的問題做出透徹的分析和解答,無論教學形式如何創新,都是不能達到教學效果的。因此,教員要站在本學科專業領域研究前沿,不斷深化對相關問題的認識和研究,提高對學員討論的指導水平,才能在課堂討論中用科學徹底的理論征服學員,真正解決學員的思想扣子。這是需要下大功夫的。

學員方面,花費大量課余時間付出辛勤勞動。按照建構主義理論,受教育者之“受”,實際上是一種主動建構,是學生在其自身的經驗背景中主動構建自己的知識體系[3],而這個主動建構是需要時間的。有日本學者研究表明,發現學習比傳統學習要多花1.3-1.5倍的時間。這需要學員能夠認識到課前準備對于課堂討論的價值,而課堂討論的有效與否又影響教學效果的價值,從而心甘情愿花費大量的時間投入到課前準備中。先是花時間感知自己在閱讀教員布置的閱讀材料之前對于中國特色社會主義的認識;然后在大量閱讀基礎上主動建構新認知,包括相關的疑惑;最后準備發言材料,從頭腦中的思考變成紙上的文字,這又是一次建構過程,需要學員投入大量精力去感知自我,這是一個非常辛苦的過程。

評價方面,形成性評價與終結性評價相結合。評價具有指揮棒的作用,評價科學與否關系著每一位學員能否全身心真正投入教學過程。課堂討論時間有限,不可能所有學員都有機會展示發言,因此不能僅僅以課上討論發言來評價。同時,主題研討式教學主要體現的教學原則是學員主體性、啟發性、探索性、循序漸進性、和諧性等,所以采取形成性評價與終結性評價相結合,根據每個學員完成任務的情況賦分,評價學員參與教學的每一項活動,包括編制研究資料、論文索引、研究成果、課堂發言,課堂發言又可分為指定發言和隨機發言。注重主體性與發展性、定性與定量相結合,對每一位學員在教學過程中的表現給予評價,才能把學員學習的自主性充分調動起來,也才能以有差別的評價體現教學的針對性與公平性。

任何一種教學方式,從理論上講都是可以實現教學效果的,關鍵在于實踐中不“偷工減料”,不變形走樣。只要教學雙方都實實在在下真功夫,教學效果的提升就不是一句空話。

參考文獻:

[1][蘇]Б·М·維里契科夫斯基.現代認知心理學[M].孫曄,譯.北京:社會科學文獻出版社,1988.

[2][英]愛德華·德博諾.六頂思考帽 如何簡單而高效地思考[M].馬睿,譯.北京:中信出版集團,2016.

[3]夏惠賢.多元智力理論與個性化教學[M].上海:上海科技教育出版社,2003.