農村留守兒童和困境兒童關愛保護路徑選擇

摘? ? ? 要:農村留守兒童和困境兒童是最需要關懷和保護的特殊群體之一,為他們營造安全無虞、生活無憂、健康發展的成長環境已成為政府、家庭、學校和社會的共同責任。為此,要始終把農村留守兒童和困境兒童關愛保護工作擺在鄉村振興和民生保障的突出位置,從加強政策宣傳引導,強化家庭監護主體責任,構建平安和諧校園,引導社會力量參與等方面入手,補齊關愛保護的短板,加快形成政府主導、家庭盡責、學校配合、社會參與的格局,以提升他們的獲得感、幸福感和安全感。

關? 鍵? 詞:農村留守兒童;困境兒童;鄉村振興;關愛幫扶;大數據

中圖分類號:D669.5? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2021)12-0022-09

收稿日期:2021-10-24

作者簡介:苗政軍,中共吉林省委黨校(吉林省行政學院)副編審,法學博士,研究方向為馬克思主義政黨建設的理論與實踐、法學理論。

基金項目:本文系中共吉林省委黨校(吉林省行政學院)2021年度校(院)黨史學習教育專項課題“中國共產黨踐行人民至上的歷史進程與經驗啟示研究”的階段性成果,項目編號:2021ZX01。

在經濟快速發展過程中,我國農村社會出現了特殊的弱勢群體——留守兒童和困境兒童。實踐中,留守兒童和困境兒童普遍缺乏親情關愛和有效監護,出現了生活保障、學習教育、心理健康和人身安全等方面的問題,影響了他們的健康成長與社會和諧穩定。近年來,黨中央、國務院高度重視農村留守兒童和困境兒童關愛保護工作。2016年,國務院先后印發了《關于加強農村留守兒童關愛保護工作的意見》(國發[2016]13號,以下簡稱《意見》)和《關于加強困境兒童保障工作的意見》(國發[2016]36號),使農村留守兒童關愛保護和困境兒童保障工作取得了重大進展;2018年9月,中共中央、國務院印發的《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》明確將為農村留守兒童和困境兒童提供關愛服務提高到國家政策層面;2021年9月,國務院印發的《中國兒童發展綱要(2021-2030年)》(以下簡稱《綱要》)提出了關于留守兒童、困境兒童關愛保護工作的目標和措施。在這一背景下,吉林省持續鞏固、拓展脫貧攻堅兜底保障成果與鄉村振興戰略有效銜接的重要內容之一就是推進留守兒童和困境兒童關愛保護工作,增強其獲得感、幸福感和安全感,這既是貫徹落實習近平總書記考察吉林重要講話重要指示精神的客觀要求,也是吉林省國民經濟和社會發展“十四五”規劃和二○三五年遠景目標需要解決的現實問題。

一、吉林省農村留守兒童和困境兒童相關保護政策

站在新時代黨和國家事業發展的戰略高度,習近平總書記多次對農村留守兒童和困境兒童關愛保護工作作出重要批示,為推進農村留守兒童和困境兒童關愛保護工作提供了根本遵循和行動指南。黨的十九大報告首次將農村留守兒童工作納入到黨的工作報告中,為農村留守兒童和困境兒童關愛保護工作指明了方向。目前,學界對于留守兒童和困境兒童的內涵與外延還未形成統一觀點。《意見》明確指出,農村留守兒童是指父母雙方外出務工或一方外出務工另一方無監護能力,無法與父母共同生活的不滿十六周歲的農村戶籍的未成年人。[1]從條件設定上看,《意見》中的農村留守兒童為父母雙方外出務工或一方外出務工另一方無監護能力(這里的無監護能力主要是留守家庭的父親或母親因重病、重殘等原因喪失了監護能力);從年齡設定上看,《意見》中的農村留守兒童是不滿十六周歲的未成年人;從地域設定上看,《意見》中的農村留守兒童具有農村戶籍。實務中各地政府和民政部門有關農村留守兒童的概念,基本采用《意見》的提法,為此,本文所指的農村留守兒童與《意見》中的概念相一致。農村困境兒童①則是指因自身或家庭原因而陷入生存、發展和安全困境,需要政府和社會給予關心幫助的不滿十八周歲的農村戶籍的未成年人。

根據吉林省統計局發布的《吉林省第七次全國人口普查公報》數據顯示:截止到2020年11月,吉林省鄉村人口總數為899.4439萬人,占全省人口比重的37.36%。其中,農村留守兒童2.5萬人、困境兒童8.7萬人、孤兒3500人。為積極推進農村留守兒童和困境兒童關愛保護工作,吉林省先后印發了《吉林省人民政府關于加強農村留守兒童關愛保護工作的實施意見》(吉政發[2016]34號)、《吉林省人民政府辦公廳關于加強困境兒童保障工作的實施意見》(吉政發辦[2017]8號)、《吉林省孤兒基本生活費發放辦法》(吉民發[2019]42號)、《吉林省法律援助條例》(2019年11月28日吉林省第十三屆人民代表大會常務委員會第十七次會議通過)、《吉林省農村留守兒童和困境兒童關愛保護“政策宣講進村(居)”活動實施方案》(吉困聯辦[2020]1號)以及吉林省民政廳等12部門印發的《關于進一步加強事實無人撫養兒童保障工作的實施意見》(吉民發[2019]47號),在農村留守兒童和困境兒童關愛保護方面取得了一定的成效,但也存在一些薄弱環節。

二、 吉林省農村留守兒童和困境兒童關愛保護存在的問題

作為特殊的弱勢群體,農村留守兒童和困境兒童長期處于與父母分離或因某種原因基本生活陷入困境,已成為需要全社會持續關注的現實問題。為切實增強吉林省農村留守兒童和困境兒童關愛保護工作的針對性和實效性,筆者選取了吉林省通化縣和安圖縣①開展實地調研,以期從基層的個性問題中找出普遍性或共性問題。

(一) 生活保障方面

據筆者調研數據看,通化縣農村留守兒童和困境兒童共有297人,其中,家庭生活狀況良好占比3.7%,生活狀況一般占比33.7%,生活相對貧困占比17.5%,低保戶占比45.1%。安圖縣農村留守兒童和困境兒童共有527人,其中,家庭生活狀況良好占比6.5%,生活狀況一般占比50.3%,生活相對貧困占比38.3%,低保戶占比4.9%。對于留守兒童而言存在兩種情況:一種情況是生活處于相對貧困狀態,另一種情況是面臨嚴重的心理問題。對于困境兒童而言,家庭環境較差、經濟基礎較為薄弱成為困境兒童家庭的典型特征。由于安圖縣隸屬于延邊朝鮮族自治州,農村朝鮮族父母出國務工所占比例較大,這類家庭經濟狀況相對較好,但父母缺位使這些家庭的留守兒童在一定程度上存在心理問題。從困境兒童的具體情況看,由于父母、兒童身體狀況較差或存在殘疾,極大地加重了這些家庭的負擔,這類家庭經濟狀況相對較差,部分兒童的多元需求與家庭本身供給能力有限使其在生活保障方面陷入了困境。

(二)學習教育方面

目前,留守兒童和困境兒童面臨的最大問題是教育問題,尤其是家庭教育對留守兒童和困境兒童的健康成長具有重要意義。吉林省農村留守兒童主要有三種監護類型,即單親照顧(父親或母親一方照顧);隔代撫養(父輩或母輩的老人照顧);代理監護(主要是親屬或老師)。通化縣農村留守兒童和困境兒童共有297人,其中,父親監護占比48.8%;母親監護占比13.1%;祖父母、外祖父母監護占比36.07%;兄弟姐妹監護占比0.03%;親戚朋友監護占比2.0%。安圖縣農村留守兒童和困境兒童共有527人,其中,父母監護占比19.9%;父親監護占比22.6%;母親監護占比7.8%;祖父母、外祖父母監護占比47.3%;兄弟姐妹監護占比0.2%;親戚朋友監護占比1.1%;無人、學校監護占比1.1%。在學習教育上,一方面,部分監護人潛意識里對于兒童學習的總體期待值較低,對于學習的較少介入導致兒童缺乏學習動機和動力,家庭教育往往成為“擺設”;另一方面,隔代撫養存在“重養輕教”現象,有的還只停留在吃飽穿暖這些基本的生活需求上,無法給予留守兒童和困境兒童切實有效的監督和應有的輔導,如他們在學習上遇到困難時,向監護人求助的意愿較低,嚴重影響了學習興趣的培養。具體而言,由于單親監護或隔代撫養往往偏重物質生活,對于留守兒童和困境兒童精神與道德層面缺乏有效教育和引導,物質和生活上的寬容導致部分留守兒童和困境兒童價值觀念扭曲。同時,農村學校培養目標單一與留守兒童和困境兒童教育需求多元化之間存在矛盾,學校教育與留守兒童和困境兒童現實情況相脫節,部分學校對于留守兒童和困境兒童的關愛保護缺乏足夠重視。

(三)心理健康方面

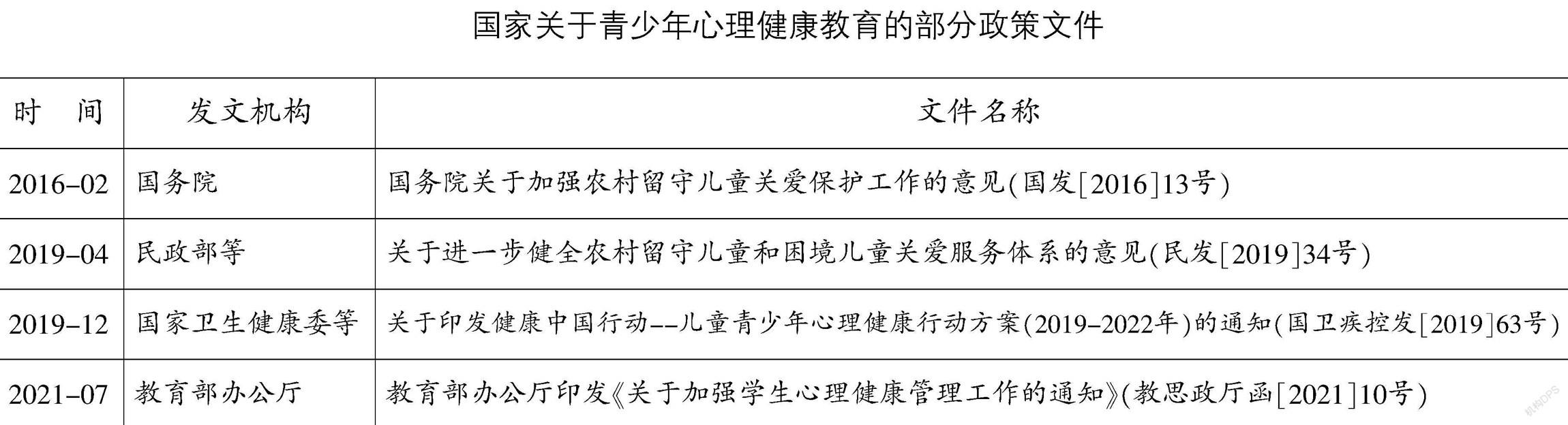

據《2017年度中國留守兒童心靈狀況白皮書》的相關統計顯示,超過10%的留守兒童認為父母已死亡。留守兒童的父母之所以“被死亡”,是因為心理學上的“補償心理”機制。實際上,這是留守兒童為了克服自己心理上的失衡而將對父母缺位帶來的不滿和怨恨進行表達所形成的一種自我保護機制。相較于物質關愛,他們對于精神關愛有著強烈的需求。留守兒童和困境兒童正處于行為習慣養成和心理人格塑造的關鍵階段,其對于親情的渴望和依賴程度較強,但由于父母外出務工或家庭陷入困境,家庭教育影響力不斷弱化,因而留守兒童和困境兒童普遍缺乏親情的撫慰、關懷和照顧,無論是生活還是心理上都承受著較大的壓力。[2]成長中的困惑沒有情感和心理上的寄托,易導致其性格內向、情感冷漠、行為孤僻、自卑懦弱、敏感多疑,不能正確對待挫折和別人的批評教育,進而產生較強的逆反心理且不同程度地存在性格缺陷和心理障礙。顯然,家庭陷入困境、父母缺位會對兒童的成長和心理健康產生不利影響。同時,部分農村學校教育資源相對匱乏,特別是專業類心理健康方面的師資力量較為薄弱,個別學校還存在未設置心理健康教育課程的情況。近年來,國家連續出臺了有關青少年心理健康教育的政策文件(見下表),由此可以看出兒童的心理健康已成為政府高度重視的問題。

(四)人身安全方面

人身安全是每一個兒童的基本權利。大部分留守兒童和困境兒童為學齡前兒童、小學生、初中生,屬未成年人,安全防范意識、突發事件的應變和自救能力相對匱乏,如侵害留守兒童和困境兒童人身權益的事件;遭遇被貓狗抓傷咬傷、墜落摔傷和蛇蟲咬傷、溺水、觸電、食物中毒、交通事故、自然災害等各種意外傷害的比例遠高于非留守兒童。由于隔代教育疏于對兒童的監護照料和教育引導,往往會造成一些潛在的安全問題:極易被外界影響和誘惑,沾染不良習慣(如抽煙、酗酒、沉迷網絡、暴力傾向),人生觀、價值觀偏離正確的軌道,最終導致犯罪事件的發生;部分留守兒童和困境兒童突發疾病或發生意外,因監護照料失當,延誤了康復治療的有利時機;節假日已成為留守兒童和困境兒童監護的空檔和安全事故高發期。對于留守兒童和困境兒童來說,其人身安全教育問題存著復雜和隱蔽的特征,相關部門開展安全宣講教育時,對于宣講時間、宣講對象、宣講內容、組織形式等缺乏統籌,導致宣傳教育資源碎片化、重疊化和分散化,難以收到預期效果。

三、農村留守兒童和困境兒童關愛保護工作的優化路徑

(一)加強輿論宣傳引導,營造關愛兒童的濃厚氛圍

⒈強化宣傳導向。每一項政策的出臺都涉及重大公共利益和群眾的切身利益,真正讓群眾知曉政策、弄懂政策、享受政策是輿論宣傳工作的重點。一方面,豐富政策宣傳方式,協同傳統媒體和新媒體因地制宜地采取“線上+線下”“內宣+外宣”相結合的方式,打造全覆蓋、全方位、多途徑、立體式、通俗化的宣傳矩陣,按照就近、就便、就簡的原則,充分發揮村(居)民會議、村(居)廣播、村(居)宣傳欄、兒童之家、廣場的作用,動員社會各界力量共同關心、關愛、呵護留守兒童和困境兒童的健康成長,始終圍繞法律法規、社會保障政策、家庭教育與監護責任、兒童安全自我保護、工作履職教育等開展宣傳工作,切實提高政策的知曉度、參與度和滿意度。另一方面,完善和出臺系列返鄉政策,將外出務工人員信息、職業培訓、就業市場相關信息利用AI與大數據平臺有效對接,鼓勵和引導外出務工的家長自覺回流、返鄉就業、創業,從根本上解決部分留守兒童和困境兒童處于無人監管和得不到有效監管等問題。完善的基礎設施是實現鄉村振興和吸引返鄉人員就業創業的先決條件,因此,應大力發展農村特別是落后地區常規基礎設施建設,擴大各種公共服務資源投放規模,提高利用效率,持續推進基本公共教育服務均等化,重點支持留守兒童和困境兒童的村級活動場所建設,實行各類公益性教育、科技、文化、體育等場所免費開放,打通政策落地和關愛保護的“最后一公里”。

⒉構建并完善兒童福利服務體系。隨著“十四五”規劃和《綱要》的頒布實施,構建現代化兒童福利服務體系成為未來兒童福利發展最重要的國家戰略。為此,應持續推進市(州)、縣(區)、鄉鎮(街道)、村(居)四級關愛服務網絡建設,鼓勵和支持各地將“兒童友好城市”從一個概念變成全省的共識和行動,著力推動市(州)級兒童福利機構優化提質和創新轉型,拓展集“養、治、教、康”+“社工”于一體的新型養育模式,全面將縣級兒童福利機構整合轉型成為相對獨立的未成年人救助保護機構,加快構建縱向貫通、橫向聯動①的“網格化”救助保護工作體系,及時將留守兒童和困境兒童納入相應的生活津貼、營養補貼、醫療康復、輔具配置、基礎教育和關愛服務政策保障范圍,努力實現省、市(州)、縣(區)未成年人救助保護機構、鄉鎮(街道)未成年人救助保護工作站、村(居)兒童之家以及全省鄉鎮(街道)和村(居)兒童督導員、村級兒童主任②全覆蓋。要按照“分層級、多樣化、可操作、全覆蓋”的要求,通過定期學習、集中培訓、業務集訓、座談交流等形式持續開展兒童福利工作業務骨干、兒童督導員和兒童主任培訓,著力提高基層兒童工作隊伍的專業素養和服務水平,全面提升兒童督導員、兒童主任對于農村留守兒童和困境兒童關愛保護的能力,努力打造一支“善于學習、熟悉業務、掌握政策、團結協作”的基層兒童工作隊伍。及時開通24小時未成年人救助保護熱線,服務范圍包括法律政策咨詢、專業心理疏導、防疫宣傳指引等,充分發揮未成年人救助保護熱線對接兒童需求和服務資源的串聯作用,努力構建“監測預防、強制報告、應急處置、評估幫扶、監護干預”五位一體的未成年人保護綜合服務體系,打通兒童福利服務的“最后一公里”。

⒊加強兒童信息共享和動態監測。大數據時代,實現農村留守兒童和困境兒童信息共享和動態監測已成為推進政府治理體系和治理能力現代化的重要組成部分。為此,應加快實現民政與公安、法院、檢察院、教育、人力資源社會保障、衛生健康、鄉村振興相關部門信息的互聯互通和數據共享,促進地區間數據信息共享互認;指導各縣(區)、鄉鎮(街道)、村(居)建立留守兒童和困境兒童動態排查機制,定期以村(居)委會、村(居)兒童主任、婦聯執委基層力量為主體對留守兒童和困境兒童進行全面摸底排查。按照“認定一個,錄入一個”的原則,實時將本地更新的留守兒童和困境兒童信息錄入全國兒童福利信息管理系統,全面落實基于數字化管理的分類保護和全鏈條協同保護工作,協調推動建立政府保護、家庭保護、學校保護、社會保護、司法保護、網絡保護“六位一體”的聯動響應一體化平臺,打通兒童數據共享的“最后一公里”。

(二)強化家庭監護主體責任,重塑溫馨和諧的家庭環境

⒈提高家長的監護責任意識。2021年10月23日,十三屆全國人大常委會第三十一次會議表決通過的《中華人民共和國家庭教育促進法》(以下簡稱《家庭教育促進法》)第十四條明確要求:父母或者其他監護人應當樹立家庭是第一個課堂、家長是第一任老師的責任意識,承擔對未成年人實施家庭教育的主體責任。相較于學校教育,家庭教育沒有場所、條件和時間的限制,其靈活性和及時性具有不可替代的作用。為此,應理清家庭教育和學校教育的邊界,留守兒童和困境兒童的父母要自覺承擔起家庭教育主體責任,努力提升自身的親子溝通和教育能力,幫助兒童塑造健康人格和良好的心理品質。在家庭教育中,有效的親子溝通能夠形成溫馨、和諧的家庭氛圍。因此,父母或者其他監護人要學會向農村留守兒童和困境兒童敞開心扉,讓他們正確看待自己的處境和困境、理解父母外出打工的艱辛,培養兒童自信、積極、向上、樂觀的心態。作為實際監護人,在照顧留守兒童和困境兒童日常生活起居的同時,還應采取有效的方式輔導功課,具備條件的父母還應對他們進行相應的心理疏導,從撫養、教育、物質、精神上關注留守兒童和困境兒童的成長。

⒉注重家庭情感關懷。根據馬斯洛需求層次理論,留守兒童和困境兒童內心情感的缺失尤其需要父母或親屬的關懷來彌補。作為父母或者其他監護人,應充分意識到對兒童的關愛不能局限于物質需求和生活照顧上,如果條件允許應當讓未成年子女與父母共同生活或父母一方留家照料,這樣,可以給予其充分的教育引導和親情關愛;暫不具備條件的應當委托有監護能力的親屬或其他成年人代為監護,但要合理地利用電話、微信視頻、QQ語音等方式保持每周一次或多次與兒童遠程“見面談心”,及時了解他們的情感需求和精神狀態,避免兒童成長過程中與父母的交流出現“空白”。作為親屬或者其他監護人,應充分發揮“缺席替代者”的家庭關愛照顧作用,不斷提高與留守兒童和困境兒童有效交流的頻率與質量,隨時關注其情感變化和心理動態,在留守兒童和困境兒童遭遇父母“離席”時給予充分的精神撫慰和情感補償,盡可能地營造溫馨的家庭環境,促進其健康快樂地成長。

⒊涵養良好家教家風。家庭是兒童價值觀形成的搖籃,兒童價值觀形成的關鍵是由其家風所決定的。《家庭教育促進法》總則第一條有關“引導全社會注重家庭、家教、家風,增進家庭幸福與社會和諧”的內容,實現了家庭教育由以家規、家訓、家書為載體的傳統模式向以法治為引領和驅動、以社會主義核心價值觀為主要內容、以立德樹人為根本任務的新模式迭代升級。[3]為此,父母的榜樣作用就成為最直接、最有效和最重要的家庭教育方式。父母的言行是形成家風的關鍵性因素,是兒童一生的“教材”,這就要求父母言傳身教,如孝順、善良、感恩、勤奮……讓兒童在潛移默化中受到家風的影響。同時,有意識地培養兒童的規則意識,使其知曉哪些事情該做哪些事情不該做,充分尊重孩子的獨立性,盡己所能支持和鼓勵兒童成為最好的自己,使其成為一個正能量的載體。

(三)構建平安和諧校園,全面筑牢校園安全防線

⒈強化學校的教育功能。學校教育是與社會教育、家庭教育相對的概念,良性的教育功能對于留守兒童和困境兒童的身心發展發揮著非常重要的導向作用。為此,學校應協助留守兒童和困境兒童加強與父母的情感聯系和親情交流,引導外出務工父母采取電話、視頻等通訊方式與留守兒童遠程“見面談心”,提高外出務工父母對于留守兒童和困境兒童學習生活可能出現問題的重視程度;在留守兒童和困境兒童父母回鄉期間,組織其參加家長會或家長課堂,及時了解孩子的學習和成長動態,彌補父母不在身邊給孩子造成的心理失衡;允許教師采取常態化的方式與留守兒童和困境兒童交流談心,及時發現留守兒童和困境兒童在學習、思想和心理上存在的問題,廣泛開展有利于留守兒童和困境兒童身心健康發展的各類文娛和心理彈性干預類活動,擴大教學內容與鄉村生活經驗之間的融合范圍。重視閱讀對于促進留守兒童和困境兒童積極發展的重要作用,充分利用學校圖書館組織留守兒童和困境兒童放學后或節假日開展有益的讀書活動,豐富其精神世界;充分利用大數據平臺建立并完善留守兒童和困境兒童專門電子檔案,實現對這一群體的精準識別與關愛幫扶,定期向監護人和外出務工家長反映他們的學習和成長情況;大力實施寄宿制管理,對于不能得到有效監護的部分留守兒童,可以建議孩子住校,以增強其學習熱情和集體歸屬感。

⒉優化學校心理健康教育體系。2021年11月,全國首份發布的《鄉村兒童心理健康調查報告》顯示:留守兒童抑郁檢出率為28.5%,留守兒童過度焦慮檢出率為27.7%,均高于非留守兒童。為此,應鼓勵和支持具備條件的農村學校設立心理健康咨詢室,聘請有資質的專業教師擔任心理醫生或心理專(兼)職教師,定期對留守兒童和困境兒童的顯性和隱性心理問題開展人際調適、精神慰藉、心理疏導關愛服務,幫助其舒緩、排解負面情緒,及時解決留守兒童和困境兒童遇到的各種困惑;農村學校要把心理健康教育課程納入學校整體教學計劃,充分利用各種優質教育資源開展關愛留守兒童和困境兒童的心理健康教育系列活動,組織班主任建立留守兒童和困境兒童心理健康檔案和跟蹤管理檔案,及時了解他們的心理健康狀況,對于一些常見的心理和行為問題,協同心理醫生或心理專(兼)職教師、其他任課教師開展心理危機干預。同時,基于留守兒童和困境兒童的心理問題,可以將心理教育與德育、體育、美育、勞動教育相結合,高效開展多樣性的教學活動,共同發揮互相滲透、相互促進的積極作用。

⒊推進平安和諧校園建設。校園安全事關學生身體健康、社會和諧穩定,是最重要的民生。為此,教育管理部門應通過開展課堂教學、專題講座、班團隊會、國旗下講話等系列活動,教育和引導留守兒童和困境兒童知曉基本的法律邊界和行為底線,消除未成年人違法犯罪不需要承擔任何責任的錯誤認識,幫助留守兒童和困境兒童增強防范不法侵害的意識和預防意外傷害的安全意識,提升留守兒童和困境兒童的自我保護意識和能力,注重其思想品德教育,培養其形成良好的行為習慣,從源頭上預防校園欺凌和暴力行為的發生;著力防范消除校園安全風險隱患,定期組織校警、巡警、警務工作站、派出所、交警全面排查整治校園和周邊安全隱患,實現重要時段和主要路段“見警察、見警車、見警燈”,嚴厲打擊危害校園安全、侵害留守兒童和困境兒童的犯罪行為,切實為留守兒童和困境兒童撐起健康成長的“保護傘”。

(四)引導社會力量參與,形成多維度關愛幫扶模式

⒈發揮社會合力作用。引導社會力量參與留守兒童和困境兒童關愛保護是實現鄉村振興的內在要求。為此,應充分發揮政府、學校、社會團體、基層組織、媒體、家庭合力的作用,積極引導黨政干部、教師、企業家、社會愛心人士、專業服務機構、公益慈善組織、志愿服務團體等社會力量參與到留守兒童和困境兒童關愛服務中,適時提供日常關愛、節日慰問、法律援助、教育資助以及臨時救助服務,滿足留守兒童和困境兒童及其家庭多樣化、個性化的需求,助推形成關愛留守兒童和困境兒童的愛心暖流。如政府可以與相關愛心企業簽訂協議,允許愛心企業幫扶一個或者幾個留守兒童或困境兒童。同時,積極探索不同活動場域(學校、家庭、村)社會組織參與留守兒童和困境兒童關愛保護的有效路徑和模式,如“企地共建”“校地共建”“社地共建”“社會援建”多種兒童之家建設模式;實現社會組織之間、社會組織與部門之間、本地社會組織與經濟發達地區社會組織之間的互動交流;利用愛心企業的活動場所為留守兒童和困境兒童開展豐富多彩的課外活動;有條件的愛心企業還可以設立“關心關愛農村留守兒童和困境兒童專項基金”,用愛心搭建與留守兒童和困境兒童之間的幫扶橋梁。

⒉充分發揮群團組織的優勢。群團組織作為黨聯系群眾的“橋梁”“紐帶”,較一般社會組織有著獨特的政治優勢和資源優勢,其對于留守兒童和困境兒童負有重要的社會責任。為此,應充分發揮各級工會、共青團、關工委、婦聯、殘聯群團組織的優勢和示范帶動作用,招募團員青年、少先隊員、“五老”志愿者(老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范)群體,利用課余時間幫助留守兒童和困境兒童解決學習、心理上的疑惑以及開展繪畫、舞蹈、音樂等專業培訓;建立省、市(州)、縣(區)群團組織聯席會議制度,通報、協商、研究解決留守兒童和困境兒童關愛保護工作中遇到的難題,協同省、市(州)、縣(區)民政部門組建留守兒童和困境兒童志愿服務團隊,持續開展留守兒童和困境兒童人文關懷工作,真正實現幫扶工作的常態化、制度化和規范化。

⒊打造兒童關愛服務特色品牌。關愛留守兒童和困境兒童是一項社會工程,積極培育和打造極具社會責任感的特色品牌是一個城市發展有溫度、幸福有質感、兒童有溫暖的“活”名片。為此,應加快培育留守兒童和困境兒童關愛保護類行業性、專業性志愿服務組織,推動建立志愿服務組織孵化基地,重點購買留守兒童和困境兒童家庭探訪、監護評估、心理疏導、行為矯正、精準幫扶、走訪核查、宣傳教育關愛服務項目,努力打造具有特色的兒童福利保障和關愛服務品牌或示范慈善項目。同時,鼓勵提供服務的社會組織和愛心企業優先聘請村(居)兒童主任或本地愛心人士協助開展監護指導、心理疏導、行為矯正、社會融入和家庭關系調適等服務,培養壯大本地專業化、系統化的兒童關愛服務隊伍,切實提升留守兒童和困境兒童關愛保護工作的專業性、影響力和可持續性。

總之,對于一個家庭來說,兒童是整個家族生命的延續;對于一個國家來說,兒童是民族的希望、祖國的未來。留守兒童和困境兒童關愛保護工作是一項長期性、復雜性、系統性的社會工程,留守兒童和困境兒童的安全、健康、教育和關愛保護是人民群眾對美好生活向往的重要組成部分,需要全社會的共同努力。

[參考文獻]

[1]國務院.關于加強農村留守兒童關愛保護工作的意見[J]. 中國應急管理,2016,(2):20.

[2]魯曉敏.淺析農村留守兒童的小學教育困境及對策[J].吉林教育,2017,(5):33.

[3]中華人民共和國家庭教育促進法發布,今后需依法帶娃![EB/OL].搜狐網,https://www.sohu.com/a/497178133_120942129.

Study on the Care and Protection of Rural Left behind

Children and Children in Distress

——Take Jilin Province as an Example

Miao Zhengjun

Abstract:Rural left behind children and children in distress are one of the special groups most in need of care and protection.It has become the common responsibility of the government,families, schools and society to create a safe, worry free and healthy growth environment for them.Therefore,we should always put the care and protection of rural left behind children and children in distress in a prominent position in Rural Revitalization and people's livelihood security,start with strengthening policy publicity and guidance,strengthening the main responsibility of family guardianship,building a safe and harmonious campus,guiding the participation of social forces, make up for the shortcomings of care and protection,and accelerate the formation of government leadership,family responsibility,school cooperation The pattern of social participation to enhance their sense of acquisition,happiness and security.

Key words:Left-behind children in rural areas;rural left behind children;children in difficult circumstances;rural vitalization care and help;big data