交往介質語境下的治理模式變革

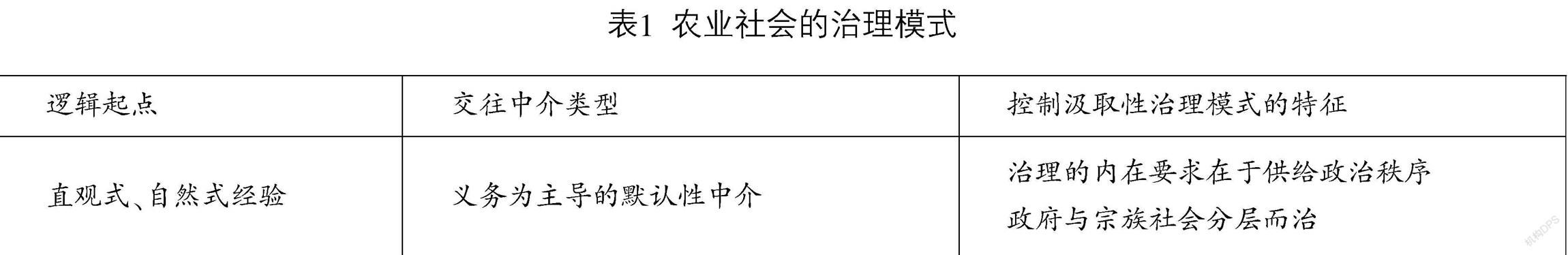

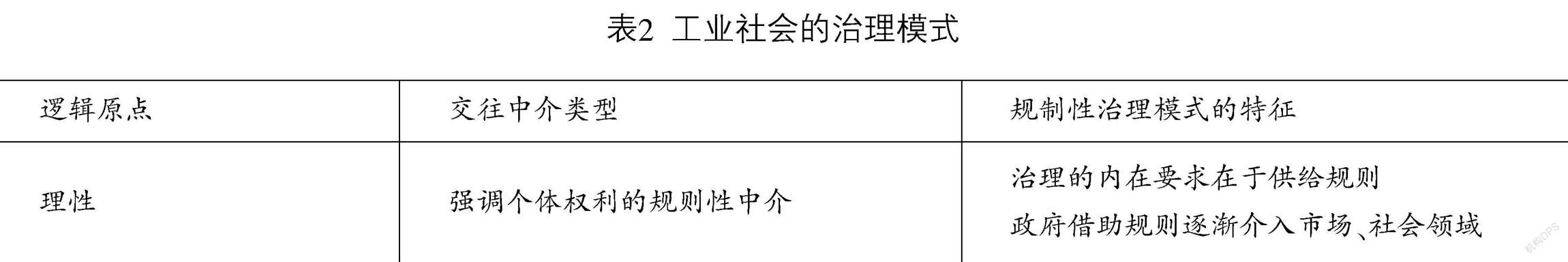

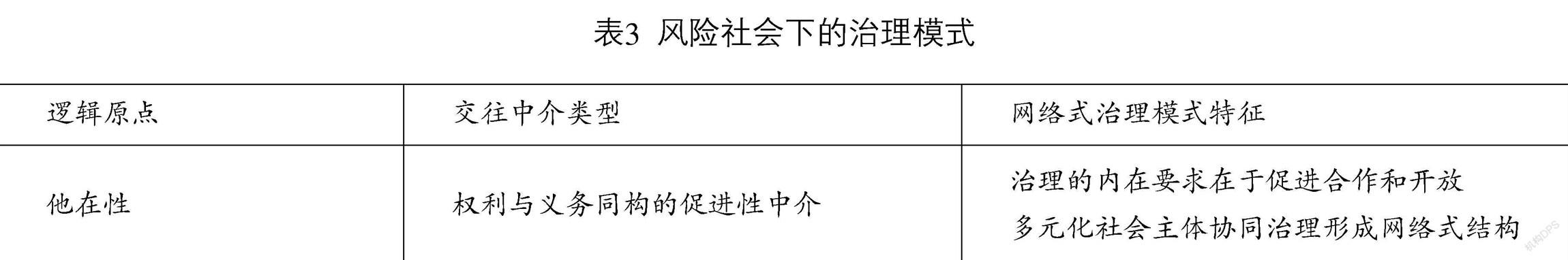

摘? ? ? 要:治理模式是在既定社會背景下的選擇,是特定社會樣態的呈現,而社會樣態是在個體間的社會交往中實現的,人類的社會交往通過“主體—中介—主體”構建共同語境。因此,有必要通過交往介質語境這一嶄視角,分析研究治理模式的變革。農業社會通過默認性中介搭建控制汲取性治理模式,工業社會通過規制性中介形成規制性治理模式,而風險社會的來臨需要具有“他在性”的促進性中介,以協同形成網絡治理模式。

關? 鍵? 詞:交往;交往中介;農業社會;工業社會;風險社會;治理模式

中圖分類號:D630? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2021)12-0047-09

收稿日期:2021-09-08

作者簡介:段靜茹,南京大學政府管理學院博士研究生,研究方向為社會治理。

進入21世紀以來,信息技術的快速發展和社會環境的劇烈變革推動著治理模式的調整與優化。然而,治理模式絕不僅僅是內部管理體制與運行方式的自我革新,而是基于社會樣態變革進行的,是對物質形態的組織體系和社會價值層面導向全方位地適應及促進。人類社會的高度復雜性與高度不確定性的逐漸增強,表明社會樣態已經發生新的變化,風險社會成為人類不得不面對的事實,而這無疑對治理模式也提出了挑戰。

社會樣態體現在社會關系與社會交往上,社會主體在這一場域內塑造著社會交往特征,并借由自身的行為再生產著后者,不同的社會樣態有著自身獨特的內在有效性要求。哈貝馬斯認為:“一方面,表達的實際關系和論證能力促使交往參與者就世界中的存在達成溝通,另一方面,行為規則的實際關系和論證能力為成功地介入世界提供了可能”。[1]社會主體交往和一種得到社會普遍認可的規范語境之間有著緊密的聯系,而交往中介在生活世界為社會主體提供著交往的合理性,影響著社會主體交往的出發點與行為方式,進而也就建構出特定的社會樣態,形塑出社會樣態下的治理模式。借助交往介質的視角,分析社會主體之間構建共同體的可能性,以及治理模式變革的可能性構想,以更好地應對風險社會帶來的公共危機具有一定的現實意義。

一、農業社會的治理模式

交往源于人們之間的相互需要。“人們之間必須交往, 這是一個平凡的事實,是社會之所以存在和發展的根源。”[2]人類天然地具有依賴性,時刻存在于社會交往網絡之中,然而在自然狀態下,社會主體的自我防衛會阻礙人們之間的交往,信任的缺失導致人們之間交往關系的斷裂。因此,人們之間的交往必須以共同認可的規范語境為前提,建立在他們共有的客觀世界之上,才能構筑起情感連結,這也就意味著社會主體之間的交往需要從“主體——主體”形式向“主體——中介——主體”形式轉變,才能實現社會的有效溝通。而不同樣態下社會建構原則及出發點是不同的,這也就意味著交往中介呈現的差異性,進而創建不同的治理模式。

“傳統的存在則一直處于一種無意識的狀態之中。”[3]農業社會較少的流動性增加了人們之間交往的可能性,也就逐漸形成了一個熟人社會。在這個社會中,邊界是確定的,其中的人們彼此熟知并且保持著規律性的交往。然而,這種交往并不是基于人們的自主意識建構的,而是基于自然生存的原因在歷史的實踐中自然形成的,是基于經驗的一種本能直覺。在防衛性的情境中,只有聯合的集體才能抵御自然傷害,集體是必不可少的。因此,“在農業社會,個人是指一種自然意義上的獨立存在, 嚴格社會意義上的個人尚未出現。”[4]個體被共同體所覆蓋,也就無法衍生出獨立的思考與價值。這也就注定了人們之間的交往是一種直觀式、自然式的形成過程,人們無需懷疑、無需思考,事實上也很難孕育出反思的土壤,只需要順其自然地融入到集體中,保持傳統式的交往就可以了。

農業社會,人們保持交往的基礎要素是血緣、地緣和習俗,認知的局限使得經驗成為農業社會一切行為活動的根源,而且這種經驗由于理性的缺失并不建立在科學邏輯的基礎之上,人們的無知與敬畏刻骨銘心,也就無謂反思與進步,連接人們之間的交往中介也就隨之成為一種浮于表面的共識。經年日久,這種先于我們存在的,即自然的存在,也就成為了無需思考,無需置喙的經驗,你我共在的交往也不是一個需要在理論上回復的問題。“梯利作了這樣一個比喻,‘我們吃飯無須我們意識到飲食的功用和打算保養自己的身體,而是因為我們感到饑餓。但是,我們還是可以說,也有權利說,攝取營養產生有益的結果,正是這些結果構成我們進食的理由和根據’”。[5]由此,連接人們的交往中介也就成為一種默認性中介,是一種只需遵循的社會交往方式。“這是一種對事物前反思性的、潛意識的把握, 是行動者通過長期浸沁于社會世界而從中獲取的、無以言明的知識。”[6]它確立了集體中家長的權威,確立了集體消弭個體的意義,保證了農業社會中的關系型親密與關系型義務。熟人社會下的可見可及性嚴密監控著個體的責任履行,集體的確立限制了個體的意志,卻保證了群體存續的義務履行,義務是農業社會中社會關系維系的保證。

默認性中介和群體義務作為構筑社會樣態的基本原則,形塑了農業社會治理模式。默認性經驗充斥在社會關系之中,習俗規制著人們的交往方式與義務履行行為,社會承擔起某些政治功能,確保著社會秩序的獲得與良好運行。這種特質延伸到國家層面,即農業社會的管理無需深入到地區或者宗族內部。例如我國農業社會的“皇權不下縣”。同時,集體意志擠壓了個體反思,國家的治理重心是供給政治秩序,義務的強調在國家層面逐漸放大,導致農民在國家權力話語體系缺席,農民的生存空間日漸壓縮,專制集權日益強盛,制度局限于政治領域,較少涉及社會關系的調整。

農業社會的治理模式確保了人們的情感需求,維護了社會秩序的穩定,但是它卻抹殺了個人之于社會的意義,進一步擠壓了個體反思對于社會的進步意義,只有當個人成為認識主體時,個體反思才能浮現,這是推動社會進步的根本力量,而農業社會的思維塑造只能是鞏固封建權力的力量,成為權力合法化的工具,使國家和社會成為單方面汲取個體資源的壓制性“利維坦”,也造成社會的非正義與治理的失敗。社會生產力的發展必將加速個人意識的覺醒,也必然要以社會交往中介類型轉化來變革治理模式。

二、工業社會的治理模式

社會生產力的飛躍與科學技術的發展加速著人們的流動性,人們以往面對的熟人情境被快速打破,傳統的基于默認性經驗鑄就的慣習已無法在陌生人社會中找到自己存在的意義,在變動的工業社會重建熟人社會是不可能的。因此,社會主體間交往的重建已不能依賴于無意識的熟悉,而是要在交往過程中結合社會變動找到全新的穩定性機制,并且得到認同,這樣才能重新賦予社會主體間相互交往的意義與理解。

工業社會區別于農業社會的一個根本性原則就是確立了個體的意義與價值,進而確立了理性之于社會的作用,這是近代以來社會建構的原則及出發點。“根據馬克思主義的判斷,是人創造了歷史。然而,人也是由歷史形塑而成,特別是思想和理論,一旦轉化為人們普遍擁有的觀念時,也就實現了對人的形塑。”[7]這就意味著人們不必在社會交往中找尋自我,而應從自我出發去建構社會關系。理性的確立意味著權利成為社會關系構筑的基本底線,社會主體在交往時依賴的不再是雙方之間情感性信賴,而是大家共同認可的規范,并以此來確立陌生人社會中背叛懲戒與社會關系維系。由此工業社會的交往中介就成為規制性中介,依據外在的規則來保證信任、相互交往;雙方是否在合作中付出了情感、恪守著共識規則,都可以在利益實現的框架內進行計算。身份、血緣等傳統要素已不再是衡量社會關系的核心要素,社會主體間交往始逐漸向利益實現的目的傾斜,尤其是在市場關系中,契約關系的確立是經過反復衡量,并在理性的利益計算基礎上得出的。因此,在自利性的渴求下,人們相互間無法自主建立起信賴關系,交往的建立與破裂都需要在規則的審視下進行才能給人以安全感和信任感。

規制性中介和個體權利構成了工業社會這一全新場域內的結構原則。“隨著規則的出現,人類社會的秩序以制度的形式而得到了重建,即通過規則建立起了制度,進而以制度的方式供給并維系著社會的秩序,”[8]制度的確立與完善切斷了人們面對面建立交往關系的鏈條。以往在默認性中介下,人們是在一個直接接觸的交互場域內,而制度的完善與理性的蔓延,使人際間的可見可及性逐漸消散,制度開始承擔了注視并確保陌生人之間交往的職責,社會也就向著陌生化進一步邁進了。規制性中介完全介入了社會主體間交往中,社會主體隱匿于規則之后,交往關系鏈條借助規則才能獲得合理性,規則的外化導致了社會主體間交往的物化、客觀化,且被隱匿了,或者成為一種實現利益或者目的的工具。制度提供給人們一種確定的行為預期,實現雙方之間共同行動必要的確定性基礎。只要規則得到持續性的意志認同和權力保障,就可以為人們之間交往提供信任有效性確認,為人們建構了一個交往合理化的過程。因此,傳統經驗在人們的交往過程中逐漸退場,規則成為人們實現生活交往的基本途徑。

于工業社會而言,由于理性的擴展和個人權利的擴張,致使個體拘泥于自我利益的計算,進而導致了價值(價值是一種抽象的信念,向善的理念、規范等等)在社會主體交往中的缺席。規則成為調節私人領域內各類沖突的重要方式。治理不僅僅局限于政治秩序的維持,私人沖突向政治層面的邁進對其提出了更高的要求,治理被期待能夠劃清各種形式交往的界限,同時為人們的契約關系提供擔保。其中,法律以其特有的權威與約束力,成為規則的核心組成部分,同時也成為社會主體所依賴的一種基本治理方式。法律成為人們處理一切關系的準則,不止是一些公共事務,諸多無法直接通過法律調整的事務,例如私人領域內的糾紛也試圖通過法律得到解決。法律逐漸囊括了政治、經濟及社會中的一切面向,法律成為人們信任的精神信仰,成為處理一切關系的準則,成為現代社會中各類關系構成的核心要素。社會主體的行為選擇與交往界定都需要在法律的框架內得到認可才能獲得合理性,法律至上成為人們的價值信仰。

隨著規制性中介的不斷深入,理性的個體無法相信“自律”的內化狀態能夠帶來穩定的正義表達,尤其是政府所承擔的社會責任,及組織架構與運行規則就決定了平等分配的生成機制,而理性的個體是無法容忍自己利益受損的可能性。因此,韋伯建立在法理基礎上的官僚制成為工業社會中政府組織體系的最佳選擇。科層制就是通過明晰權責關系,并借助規則控制確保具有清晰預期的選擇,以確立政府組織體系產生最大化的效率與可信的社會關系體系,只有這樣才能符合工業社會的規制性中介的要求,進而為政府組織體系的架構提供合理性論證。在規制性中介下,官僚制通過清晰的等級體系、嚴格的紀律以及忠誠的強調,限制了官員的自主意識與自我意識,他們之間的交往被客觀化而不再依賴情感聯結,規則的完善填補著信任缺失的空白,卻無法再使政府內部成為緊密合作的共同體。外化規制下政府部門間的協同合作,也只是一種形式上的合作,政府各個部門都堅守著本部門的利益,必定造成政府部門職責的錯位,并使其無法解決公共領域內存在的共同問題。

理性內含著對私人利益的肯定,因而就會產生差異化的訴求以及對結果的狂熱,反映到公共領域,在個人權利得以明確的語境內,同意理論將國家的合法性問題系于人民的認同之上,政府已經無法無視公眾的選擇與偏好,進而也要求從實踐層面依據公眾的價值取向調整自身的活動。社會中一切關系都需要規則予以明晰,而政府作為規則的制定者之一自然也就介入到市場領域與社會領域,且介入不是單向流動的,從而致使私人領域、市場領域與公共領域之間的界限逐漸消失。理性的擴張最切合追求利益的市場原則。在理性的思維結構下,市場以物質生活的滿足證明了在工業社會存在的合理性,與被價值負累的政府形生了鮮明的對照,而兩個領域界限的消失,使得市場的原則開始在政府的價值體系中占據著重要位置,政府的傳統價值受到沖擊,自然也就需要改變物理形態的組織構成體系,效率至上、績效評估等結果導向的準則成為政府改革的目標,政府的價值預設受到質疑,績效或者效率的合法化在給予社會主體交往標準的同時也造就了依照規訓的自我治理,這些價值預設通過對社會少數群體的漠視和應得的重新界定掩蓋了社會不平等的事實,將非正義的資源分配通過績效包裝以公眾普遍認可的價值理論得到合法化確認,這也在一定程度上為政府公共責任的履職功能的下降提供了論證。而官員也逐漸被認為是具有自利性的主體,通過建構性的意識傳達消解著公共性追求,并且為官員的自利動機提供了合理化的論據,這就導致了政府內部普遍的公共精神衰落,社會不平等的局面將進一步擴大。

對治理模式的研究依托的是不同的文化情境。雖然不同國家依據類似的現代化特征能夠具有一些通約性,但是,由于各個國家政治邏輯的差異,不同國家形式上的現代化趨勢背后遵循的是不同的行動邏輯,并繼而形成具有差異性的關系網絡與行政系統,這些不同的邏輯與關注點使中國治理模式的建構路徑與西方國家以理性為基礎建構起來的治理模式存在差異。對所有社會現象的認知與理解都要考量特定的歷史背景,“由于差序格局等一系列社會特征,許多中國場景中的行為決策,既不同于純粹的個人主義又不同于真正的無差別利他行為。”[9]傳統的根基依然滲透在各類社會關系之中,而市場化和全球化又進一步推動著以理性為主導的規制性治理模式。

三、風險社會的治理模式

規制性中介為人們提供一個決定的行為邏輯。然而,如今社會中高度復雜性與高度不確定性的各類事件對個人主義的邏輯起點提出了懷疑,危機頻發的現實及嚴重性明確了個體獨自承擔的不可能。雖然工業社會造就了持續分化的專業分工體系能最大程度地激發生產的效率,但是卻削弱人們的綜合發展能力與素養,專業性的延伸必然是單性的發展。隨著全球化和工業化的進一步拓展,社會分工變得愈加精細化和專業化,人們生活的依賴性會更加明顯,更遑論在面對風險社會的前提下,人們完全依賴自己的選擇應當被拋棄。如果社會成員之間的交往產生障礙,那么就意味著以往認同的一致規則遭到質疑,社會主體不再擁有對交往對象穩定的行為預期,進而破壞社會交往的信任基礎,這就使交往中介受到了挑戰。同時,任何企圖完全恢復以往交往中介在發展面前都會被擊潰,人們之間交往的失敗意味著來自不同精神世界的碰撞。因此,為了解決交往中存在的問題,必須確立一種新的交往中介來重新搭建起人們之間的連接。

既然以往交往中介的合理性在現實面前被擊碎,建立在終極價值上各類組織結構處事原則都只是在形式上而不是本質上擁有合法化。隨著社會的演進,合法化在社會向更高級階段過渡的進程中不斷“貶值”,最終被新的交往中介所取代。今天,人類社會已經全面進入風險社會,現代化的諸多要素同時出現,極大地增加了風險社會的發生幾率,造就了以風險為特征的社會形態。風險社會的形成顯著地受到工業社會發展的要素影響,科技、制度和全球化成為現代社會大量產生和制造風險的最主要原因,負的外溢性塑造并強化了潛在危險因素。風險社會的不確定性沖擊了工業社會下以規則造就的穩定格局,工業社會中確定性的交往在變動不居的情境下將被靈活性的社會交往所取代,規制性中介能適應的是一個較為穩定的社會環境,規則本身就是一種穩定性的象征,而風險社會中事物聯系的錯綜復雜和各要素的動蕩不定將取代原先較平穩的秩序,帶有穩定性與控制性的規則與風險社會的特質格格不入,控制風險將會醞釀更大的風險,由此,必須轉變原有的治理模式以應對全新的挑戰。

新冠疫情的爆發正是在自然與工業社會內生要素雙重作用下的公共危機。它打破了以往穩定、可預期的工業社會形態,以破壞性、蔓延性的風險特征取而代之,尋求社會穩定、經濟發展和信息控制的治理規則被迅速打破,危機從生命健康危機迅速蔓延到經濟危機、政治危機、社會危機,世界上無數個國家都被卷入到這一風險當中。它雖然起初在特定區域,但是“資本主導的全球化、城市化進程,與治理體系的結構性困境相疊加,流行病風險同大規模人口流動、不均衡的資源配置、差異化的社會制度等相互交織,使得風險的社會放大又成為風險擴散的鮮明特征。”[10]風險社會帶來不是一種完全突發性的公共危機,其早已蘊藏在工業社會日益強盛的各種要素之內,科技與效益的過分結合、市場化和競爭化的不斷滲透、信息與人口流動的加快、過度工具化的決策方案等都會激發社會中存在的危險因素。它對公共生活的深遠影響為公共領域研究注意力的集中提供了契機。因此,應探究今后日趨常態化公共危機帶來的挑戰以及可能的應對策略。

在風險社會下,疫情或者其他公共危機的出現迫使人類作出治理回應。風險是與人類共存的,“但只是在近代之后隨著人類成為風險的主要生產者,風險的結構和特征才發生了根本性的變化,產生了現代意義的‘風險’并出現了現代意義上的‘風險社會’雛形。”[11]人為風險成為風險組成的主要部分,由人改造的社會誕生出的公共危機,使人們只能將目光放到人身上,進而責備政府行為、利益集團、制度政策等,造成的合法性危機。“隨著工業化所導致的風險問題越來越多,對社會問題進行決策時所應承擔的責任和義務就不可避免地產生了,甚至在那些根據當前普遍認同的科研規律和法規法律來說允許出現探索性失誤和差錯的領域,也要毫不例外地為其決策承擔一定的責任和義務。”[12]新的公共危機和威脅的持續增加,同時又由于公共危機來源的復雜性與問題界定的困難性,使政府需要借助“他者的在場”來解決公共危機。風險隨著信息、資源和人的流動不斷擴散,公共性的邊界也就被不斷拓寬,“按照這一理念理解公共治理,就意味著任何單一的力量或機制,都不足以完整地回應風險社會的治理需求。”[13]風險對于社會邊界的突破與社會多元性的結合,提供了針對風險社會治理的有效途徑。

風險社會推翻了個體獨立抵抗的可能性,使社會主體意識到“共同體”存在的真實性與可靠性,然而工業社會的社會結構依然堅固地支配著人們的生產與生活,并且再生產出更大的風險,因此,如何改善人們的交往方式使其能夠增益當下“共同體”方向的轉化,就需要確立起一種新的價值觀念,并使之成為社會主體交往的根基。“共同體”的存續和人類的生存機遇,取決于社會主體是否能夠團結合作,而這又取決于社會主體價值觀念。隨著價值觀的確立及其意義的彰顯,社會主體態度也會隨之發生變化,能夠給予人們之間交往的認知與行為以明確的基本方向,進而對整個社會樣態都產生重要的影響。在風險社會,現實處境促使個體的人逐漸從社會中淡出,個體的意識需要被一種共在的價值觀念所取代,而“他在性”為我們提供了一個清晰的價值導向,它既是客觀要求,也應當通過社會建構逐漸成為主觀追求。“他在性”首先否定了工業社會以自我為核心的原則,但它也絕不意味著以他者為核心,否則只能泯滅個體的主觀性,走向與工業社會的重疊性道路。風險社會下的自主是包含著依賴性的自主,因此人不僅是自我的責任主體,同時對被依賴的一方也負有某種責任,從而塑造出一個責任共擔的世界。“他在性就是在這種責任要求下,預示著一種徹底的‘去中心化’,當所有行動主體都把自己視為一個與他者一樣的他者時,任何中心都已無處立足了,所有行動主體都處在一個平等的社會結構之中, 都作為平等的行動主體而相互建構著。”[14]進而形成一個“去中心化”的社會結構。在社會關系體系尚未完全轉型的條件下,“共同體”的構建需要促進性中介,需要個體權利與社會義務的平衡意識。促進性中介不是以規則來推動合作,外在的力量無法產生持續性的協作意愿,而是基于社會道德與價值導向來促進合作。“他在性”應當逐漸成為社會主體交往判斷的標準,進而引導社會主體樹立起自主意識與責任意識,在信任與合作的持續性維持上社會主體的交往,最終使公共危機成為社會發展的動力而不是威脅。

面對風險社會的挑戰,“對公共管理來說,他者始終是自我考慮的起點,且這種考慮不能從自身出發,而必須從他者出發,并且是為了他者。”[15]因此,面對潛在的、擴散性的公共危機,等級制造成的滯后性無法及時靈活地作出回應,提出了政府組織體系改革的要求。首先,進行縱向政府組織體系改革以察覺風險。風險社會所需要的是一個具有靈活性與彈性的政府組織體系,通過解除規制,使政府官員能夠及時快速地回應公眾的差異化需求,將風險化解在萌發階段,這就需要政府減少組織體系的層級,在“扁平化”的縱向維度上進行改革。一方面,減少對基層官員的權力壓制,上級政府更多地是要服務于下級政府或者協助其下級部門之間更好地建立起合作關系,立足于促進性中介的視角,以開放性協助下級政府供給優質的公共服務。另一方面,極大地減少層級傳遞中的信息損傷,促進決策與執行之間進行及時地溝通與交流,這樣政府的意志就能更好地傳遞給下級政府與公眾,社會意見或風險動向也能夠進入決策流程,增強公眾對公共決策的認同。其次,建立信息雙向交流機制以管控風險。風險社會下,政府的信息管控已無法滿足公眾的需求,等級制的信息秩序在網絡媒體時代岌岌可危,政府對信息的完全壟斷已無法實現。同時,隨著人口流動加快,公眾的覺醒,公眾無法接受信息封閉下的“無知”行動,這也導致政府應對社會風險存在一定困難。政府必須及時回應公共危機中的公眾訴求,“風險社會要求建立政府與公眾的良性雙向風險交流機制,通過充分的信息交流,讓公眾準確理解風險、主動防控風險,做到群防群控,避免面對重大風險‘無知者無畏’的情形。”[16]再次,完善橫向協調以面對風險。在政府的橫向結構上,基于風險社會事務的復雜性,公共事務的處理已經超出了一個部門的承載能力,公眾也亟待能夠減少辦事的環節,提高公共服務的效率。因此,政府橫向維度上的變革應當是打破職能邊界的限制,更多地設定促進性中介規則,使部門及其成員能夠靈活地組合,共同解決社會出現的問題,而信息技術的發展為政府的職能重組提供了一個良好的契機,互聯網技術的發展能夠有效打破部門間的技術與信息壟斷,整合部門的目標導向,借此確立在公共部門的促進性中介,助益政府服務性職能的實現,為公眾提供差異化、多樣化的公共服務。最后,建構網絡治理模式以防范化解風險。“他在性”的視角在公共行政確立,需要政府意識到其他社會主體的存在并采取合作行動應對風險社會的各種挑戰。公共危機的跨邊界解構著政府作為單一治理主體的可能性,“當代社會發展已經越來越偏離現代性的理性邏輯,并產生強烈回歸個體自由,回歸個體差異化,尊重個人特性的趨勢,”[17]社會多元性的特性日益凸顯。多元社會主體的參與必定在風險社會治理中展示著各自的能力。工業社會下的治理模式以強者在場抹殺了少數群體在決策中的重要性,并以代表制確立起合法的精英治理,為強者的權益作出了合理辯護。政府官員的公共性也在這種理性辯護下逐漸消弭,醞釀出社會紛爭的根源。而風險社會下,利益的進一步固化只能使公眾選擇行動主義的路徑表達自己的訴求,若僅僅依靠政府和官僚的力量進行社會治理,很難應對公共危機帶來的挑戰。

“他在性”的視角就為政府的治理模式的轉變提供了一個改革的方向,它要求政府轉變觀念,正視公眾、社會組織和市場等社會主體的地位,以應對風險社會出現的各類危機。公共危機的復雜性與彌散性必然要求多元化的社會主體參與,公共領域內各個社會主體合作才能生產出良好的共同體空間。“他在性”不僅僅要求明確政府之外的社會主體的角色與身份,還要求他們能夠充分發揮其在應對公共危機中的作用,并基于公共問題進行協商合作,將公共領域變成合作的空間,而合作只有在平等的原則下才是積極的。因此,就需要政府承認多元化的社會主體的存在,通過促進性中介建構各社會主體之間的關系,通過價值導向與道德指引使社會主體間建立起普遍的合作關系,政府要作為公共領域內規則的制定者與合作的主導者,實現資源在合作關系內部的流動與秩序的維系,這樣人們就在明確了相互依存的現實中構建交往合作的基礎,以此應對風險社會下的蘊藏的危機。

治理模式是基于社會樣態不斷調整的,治理模式所面對的是特定情境下的交往范式、互動結構等,這構成其選擇和調適的背景性框架,而社會樣態又集中映射到交往中介上,因此,明晰交往中介的發展演進,準確的把握治理模式變革的方向,依據當下社會變革的現實找尋未來治理的目標與可能性,才能實現政府服務的有效性與合理性。

農業社會下,集體消弭了個體,反思性的缺席使得直觀式、自然式的默認性中介成為處理人類交往的重要介質,治理模式建筑在傳統型權威和魅力性權威所賦予的合法性之上。而工業社會的快速發展打破了默認性中介的舒適圈,建立了以理性為基礎的規制性中介,人們的交往充斥著規則、契約和利益,人的權利得到尊重,政府借助規則介入市場領域與私人領域,三者之間的界限被打破,并以規則控制搭建起自身的組織體系。然而風險社會流動性與變動性的倍增,暴露出規則治理模式的缺陷以及個體主義的應對困境,現實難題提出了重新擁抱合作的要求,搭建起公眾在個體權力與集體義務之間的平衡,“他在性”以他者的在場勾勒出風險社會下協同治理的邏輯原點,并通過促進性中介給予合作以實踐上的可操作性,政府應當成為合作的聯結者與資源的提供者,通過與他者的持續互動形成網絡式結構,通過人類的“合作行動”積極應對風險社會帶來的挑戰。

【參考文獻】

[1]尤爾根·哈貝馬斯.交往行為理論[M].曹衛東譯.上海:上海人民出版社,2018.11.

[2]郭湛.論主體間性或交互主體性[J].中國人民大學學報,2001,(3):32-38.

[3]張乾友. 論傳統的空間之維——兼論多元世界的哲學基礎[J].文史哲,2014,(5):156-163+168.

[4][7]張康之.從個人的產生到為了人的共生共在[J].上海行政學院學報.2017,(3):4-13.

[5]張康之.論風險社會中的人及其行動方式[J].內蒙古社會科學,2020,(4):14-23.

[6]秦亞青.行動的邏輯:西方國際關系理論“知識轉向”的意義[J].中國社會科學,2013,(12):181-198+208.

[8]張乾友.論社會治理中的控制性規則與促進性規則[J].江蘇社會科學,2014,(3):126-133.

[9][17]何艷玲,張雪帆.危機即新紀元:基于本體論反思的公共行政理論重構[J].政治學研究,2019,(5):82-96+128.

[10][13]朱正威,吳佳.適應風險社會的治理文明:觀念、制度與技術[J].暨南學報(哲學社會科學版),2020,(10):67-77.

[11]楊雪冬.風險社會理論述評[J].國家行政學院學報,2005,(1):87-90.

[12]烏爾里希·貝克著.從工業社會到風險社會 (上篇)——關于人類生存、社會結構和生態啟蒙等問題的思考[J].王武龍編譯.馬克思主義與現實,2003,(3):26-45.

[14]張乾友.朝向他在性:公共行政的演進邏輯[J].中國人民大學學報,2013,(6):107-114.

[15]王鋒.公共管理中的他者[J].中國行政管理,2016,(1):63-67.

[16]鐘開斌.重大風險防范化解能力:一個過程性框架[J].中國行政管理,2019,(12):127-132.

The Reform of Governance Mode in the Context?of Communication Media

Duan Jingru

Abstract:Governance mode is the choice under the established social background and the presentation of a specific social state.The social pattern is realized in the social communication between individuals.Human social communication constructs a common context through“subject intermediary subject”.Therefore,it is necessary to analyze and study the change of governance model from the new perspective of communication intermediary context.The agricultural society builds the control and absorption governance model through the default intermediary,the industrial society forms the regulatory governance model through the regulatory intermediary,and the advent of the risk society needs the“other” promotional intermediary to form the network governance model.

Key words:socializingcommunication intermediary;agricultural society;industrial society;risk society;governance model