嬗變、寓言及女性之夢:王文婷的煉金術

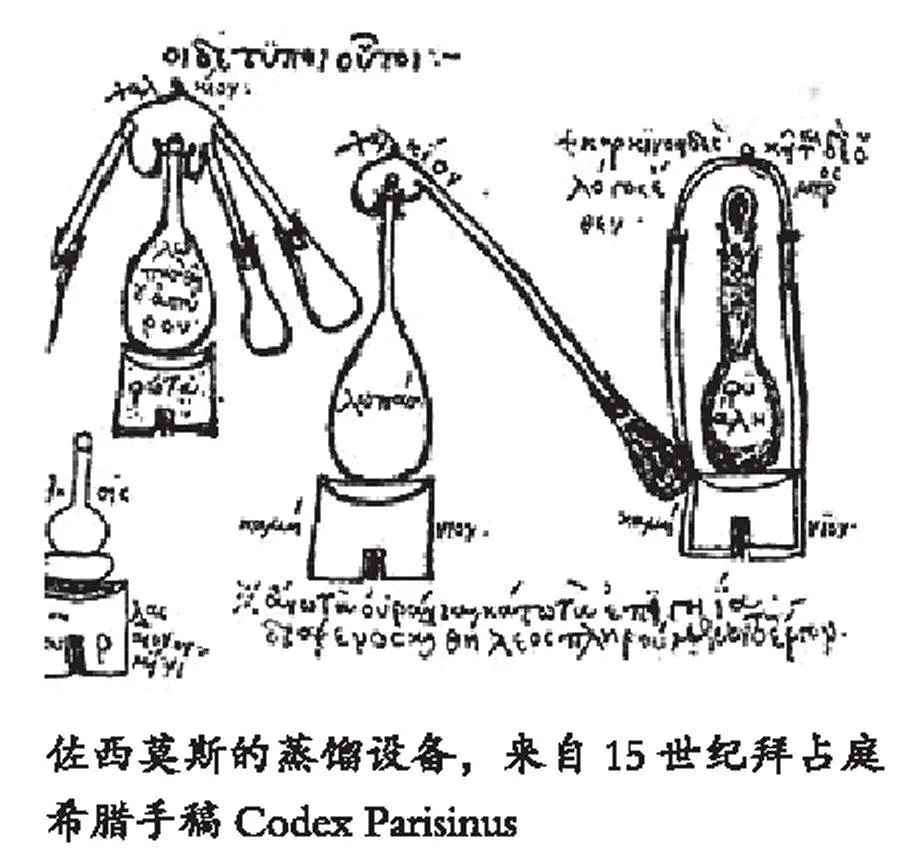

佐西莫斯(Zosimos)是一位生活在公元3世紀末至4世紀初的埃及煉金術士和諾斯替主義者(Gnosticism),他寫了世界上最早的關于煉金術的書籍。在他留傳下來的著作殘篇中,佐西莫斯借助于神啟,將煉金過程中的重要發現和主觀感受以夢的形式記錄下來。在不斷睡去和醒來的循環中,原始科學和化學未分化的前身,呈現為一種更為宗教化的狀態。王文婷“佐西莫斯的夢”的展覽基調,是由王文婷將自身在鑄造工廠的成長經驗和感知,與古早時期煉金師在探索萬物本源時所依托的精神相互聯系所形成的。

對于煉金術士而言,夢具有預言性和象征性,這些特性使夢成為煉金術土在“蹣跚學步”時期達成自洽的中間通道和轉換機制。諾斯替主義擁有諸多分支,佐西莫斯信仰的是流行于公元3世紀中葉的摩尼教(Manichaeism),這一派吸收了瑣羅亞斯德教(Zoroastrianism)的善惡二元論、基督教的耶穌崇拜,以及佛教中的輪回觀念。指出這一點,是為了表明,早期煉金術土混沌的信仰體系與煉金實踐是緊密相連的。實際上,直到17世紀拉瓦錫(Lavoisier)使化學從定性轉為定量,進而架構起新的化學術語體系,類似佐西莫斯式的煉金理論才逐漸式微。

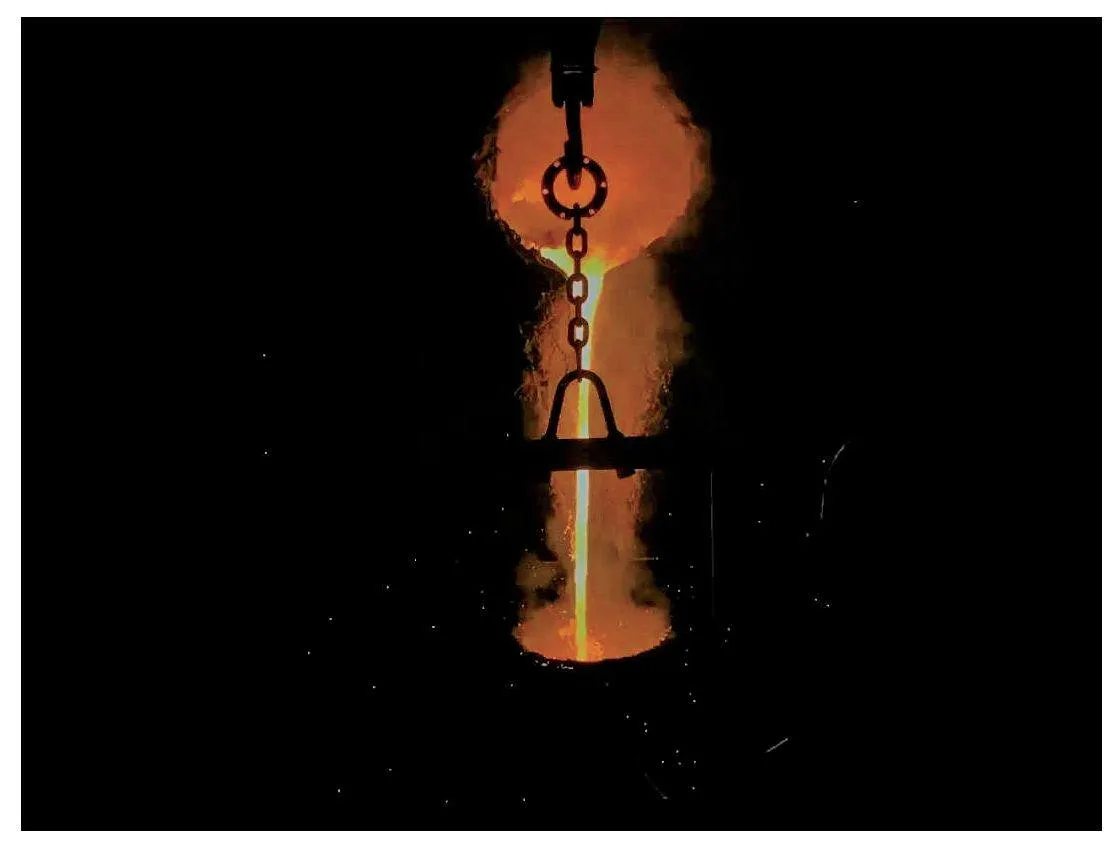

王文婷在鑄造工廠度過的童年記憶,與古早時期煉金術土的感知模式具有智識上的相似性。她驚嘆于材料變形的過程,即廢金屬由固態轉為液態,又轉化為固態,進而形成新的物質形態。如她自己所言:“我無數次觀看在不斷更替的鑄造手段下發生的這一過程,它給我的并不只是視覺、聽覺、嗅覺、體感等表面的簡單感受,這里包含了所有的現象和神秘。”在佐西莫斯有關煉金術的神話起源中,在天使之戰中落敗的撒旦軍團墜落到凡間,將創造物質世界的秘密告知凡人,由于人類對物質世界的認知是撒旦誘惑的產物,關于物質本身就形成了一對和神話相似的善惡結構。

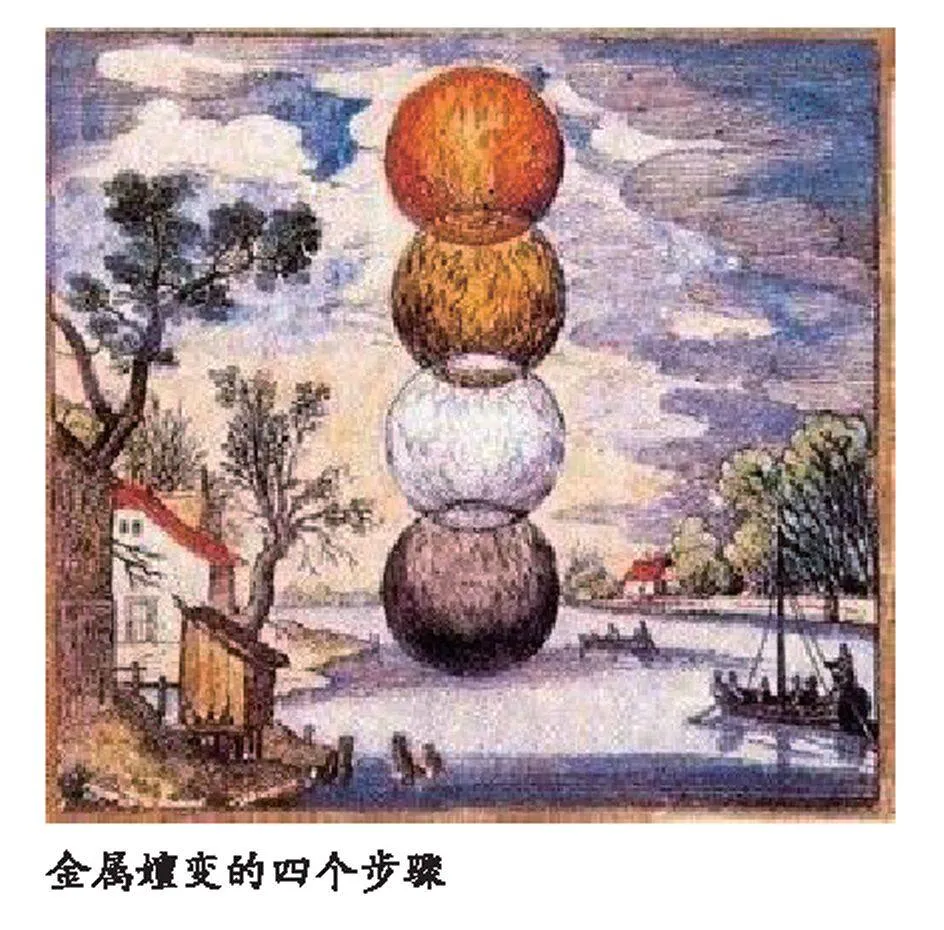

佐西莫斯提出要將物質的身體與靈魂相分離,將靈魂與更高級別的金屬“身體”進行結合,從而達成一種嬗變。在他所著的書籍中,通過染黑、白化、染黃、染紅這四個階段實現金屬的嬗變,金屬的靈魂也因此不斷升華。榮格(Jung)認為,早期的煉金術實際上是一種以自己心靈的發展為參照的自然現象的投射,佐西莫斯式煉金術也不例外。借鑒這一理論,王文婷將鑄造工廠中那些在高度控制和限定生產邏輯中不被規訓,甚至逃逸,與生產意志相背離的現象進行了提取,并賦予這些物質以新的喻體和象征性的外觀。在這個過程中,王文婷著意將個人經驗與對當下的真切感知進行結合。

鑄造工廠中的成長記憶如同火種播撒在王文婷的內心,深刻塑造了她理解萬事萬物的方式。如果從外部視角將她的經歷進行描述,或許將會更容易理解她為何會創作這樣的作品。王文婷1985年生于河南省偃師市,該地隸屬于洛陽市。搭乘工業化發展的快車,也依托于洛陽在中華人民共和國成立之后計劃經濟所建立的重工業基礎,20世紀80年代末,王文婷的父輩從農民轉為私營工廠主。同一時期,在其父輩工廠的周邊,形成了一個完整的、以不同材質金屬為基底的鑄造集群。在這樣一個工業社區中,王文婷得以近距離地觀看物質形態的變遷。當時的她并不容易將這些基礎物件與龐大的“工業巨獸”,和在其邏輯下生成的現代社會結構進行關聯,而是迷失于鑄造過程的無盡細節中。

作為后輩中的女性,她并未被給予承繼家業的任務,但正因如此,她獲得了在個人發展道路選擇上的自由,從生發出自我的模型世界中跳脫出來,重新建構自我身份。完全進入藝術創作之前,王文婷曾有七年的時間從事在服裝設計工作,但同時她也在進行繪畫創作。基于親緣和地緣的關系,她受到河南籍畫家段正渠的指導,這一階段她創作了大量基于紙本的作品。依稀可見她將內心的糾結、不安及個人身份等進行了意象化的表達。紙本或許是一種使她可以更好也更快進入繪畫狀態的媒介,但紙本的柔軟與顏料的浸染方式與她的心性并不相合,或者說紙本的創作愈發無法承載她內心不斷拉扯著的,那股鏗鏘有力的,來自鑄造工廠的聲音。盡管在首都師范大學的課程已經進行到一半,她又重新考取了中央美術學院實驗藝術學院的研究生。2017年以課題研究為契機,童年時在鑄造工廠的記憶被徹底喚醒。王文婷從自身成長的經驗出發,再次介入那片轟隆作響的模型世界。

夾雜著對自我社會身份的猶疑,王文婷以對物質命運的思考為起點,展開了創作計劃。在第一階段,木料、覆膜砂、石蠟,這些鑄造過程中的消逝物,與消逝過程所攜帶的神秘感形成了一組螺旋關系。基于此邏輯下的作品,呈現出兩種不同的面貌:一是對于生產邏輯下本應消逝的物質的再現;二是對于物質命運的圖像思考。伴隨著記憶、思考和新經驗的下潛,王文婷逐漸將個人對煉金術的文獻研究,以更為貼合的狀態投入創作中。煉金過程中物質的嬗變以顏色為成效認定,與以著裝區隔人的社會層級具備一種平行關系。于是,在王文婷更深層次的思考當中,她認為給物質提供新的形式結構,與為物質設定新的身份和故事同等重要。

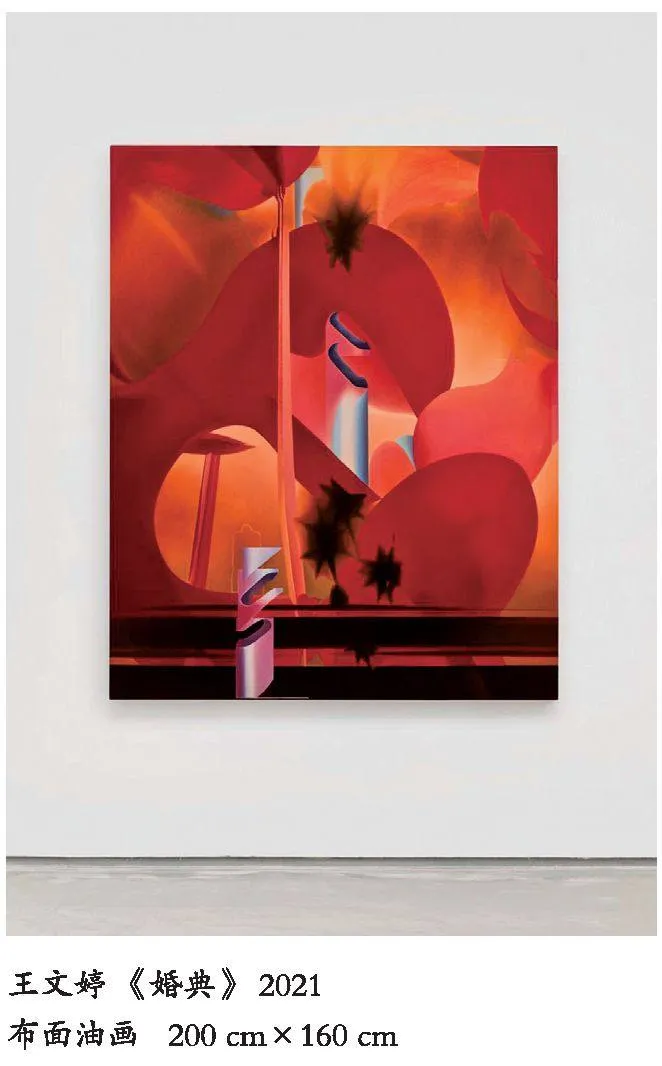

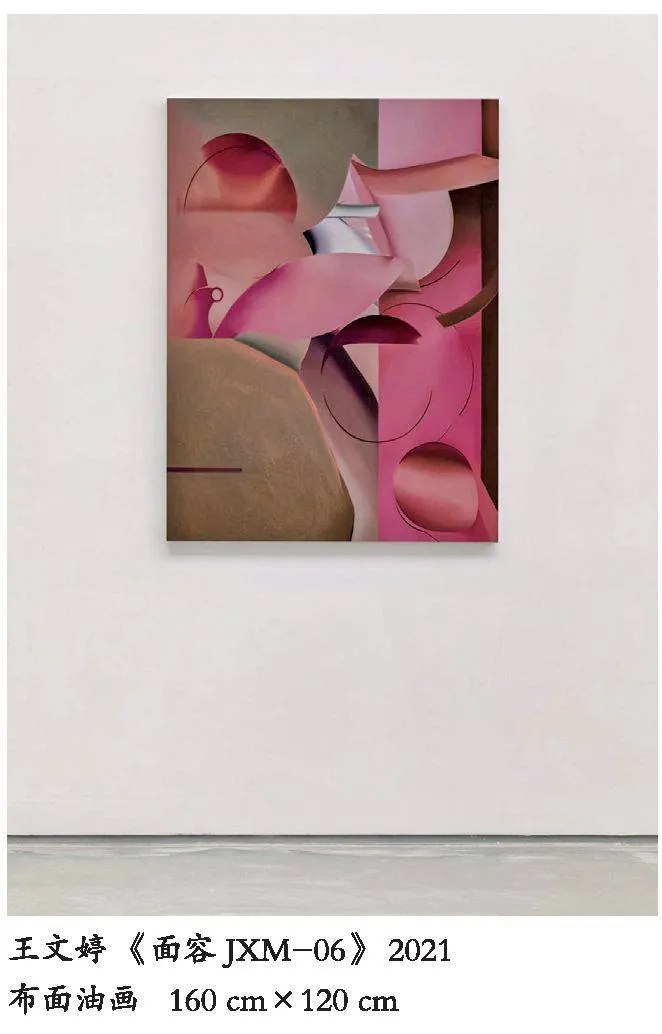

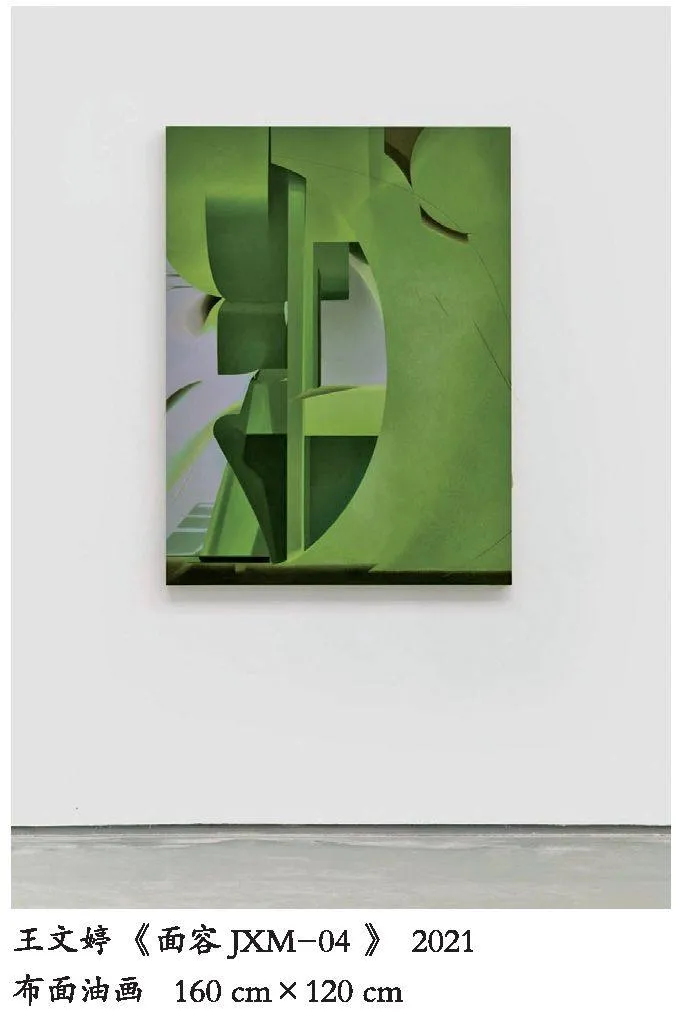

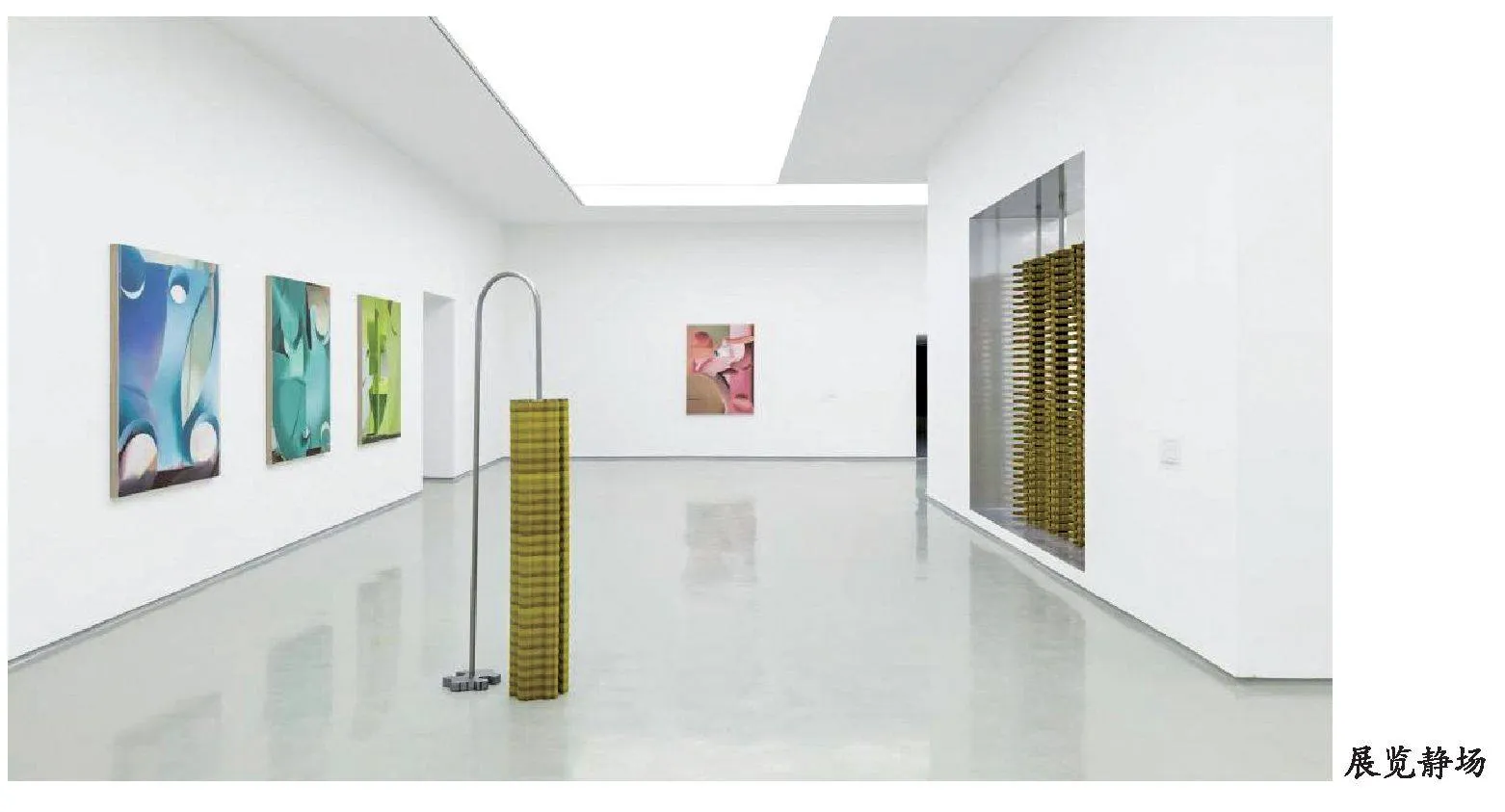

物質的嬗變生發于想象的祭壇,化合物在熔爐中,伴隨著火與電的力量,時而顯露時而沉潛,變為流體后被放進不同的模型,進入復制的邏輯中。在這個盡管嘈雜但頻率統一的機動世界中,物質成為王文婷意識的載體,機械復制的快感對她而言就像傾聽呼吸和感受心跳一樣令人舒暢。物件生產過程中模型線條的利落與空洞的腔體,激發了一種填滿的欲望。她將這些基于不同質料的形式進行提取,把個人的審美感受轉化為畫面。物質的“面容”在展廳中放置于一處,作為一組作品——《面容》,指向原生社區在地理上的親緣性。在煉金術中,物質的嬗變過程往往伴隨著連續性的,對于幻想的敘述。在作品中,王文婷給予物質在不同嬗變過程中帶有崇高意味的想象景觀,但同時這些想象的產物又是對實體物件的身份架構。《初顯時》《婚典》《玫瑰園》這些帶有遞進式關系的作品,營造了一個關于工廠中物質生活的氛圍烘托。在這些情境的保護下,那些承載了王文婷更深思考的物件,得以張開自己的傷口,直白地講述工廠生產過程中的控制與失控,以及需要多大程度的犧牲才可以從被限定的命運中逃出生天。

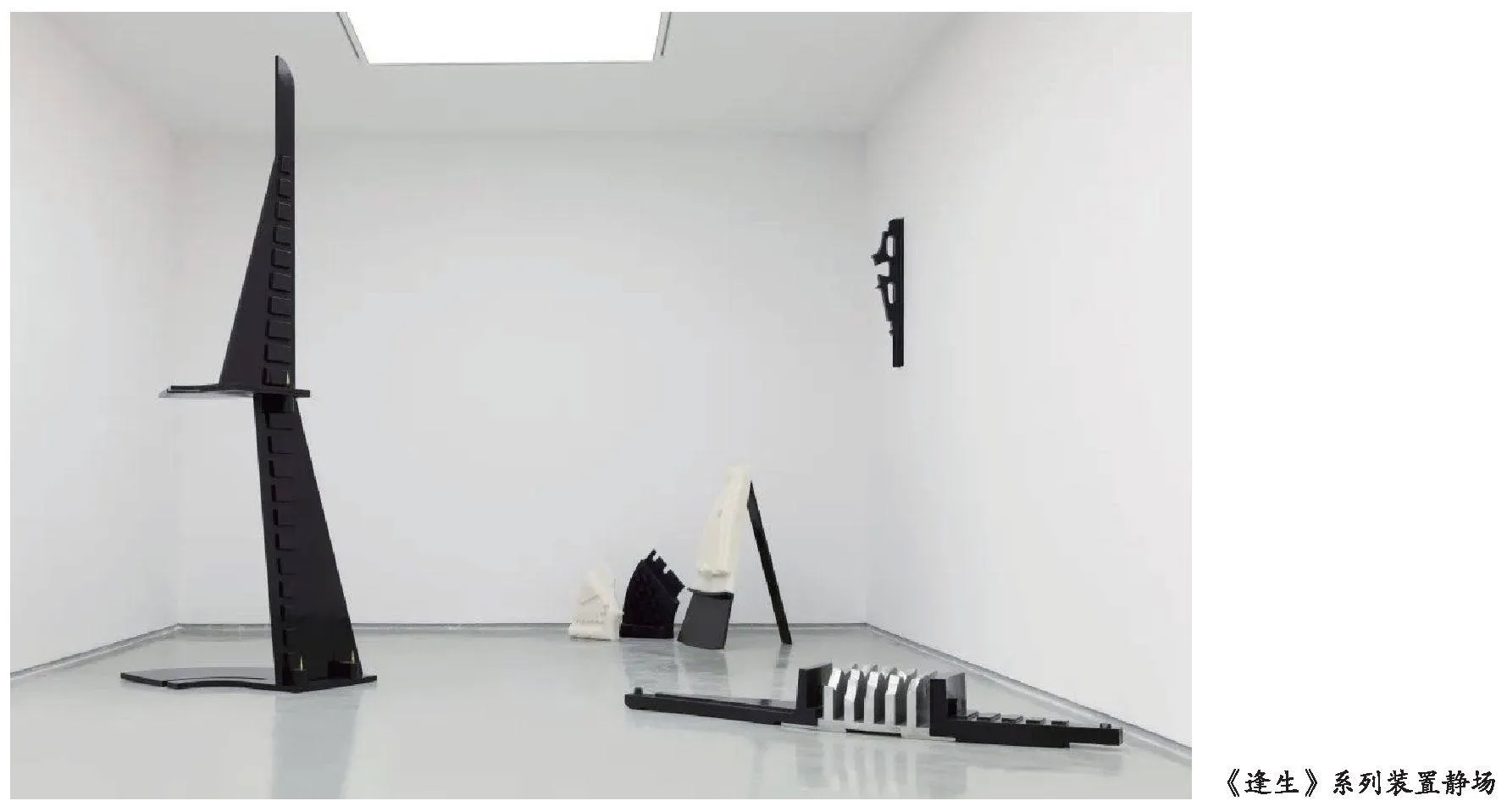

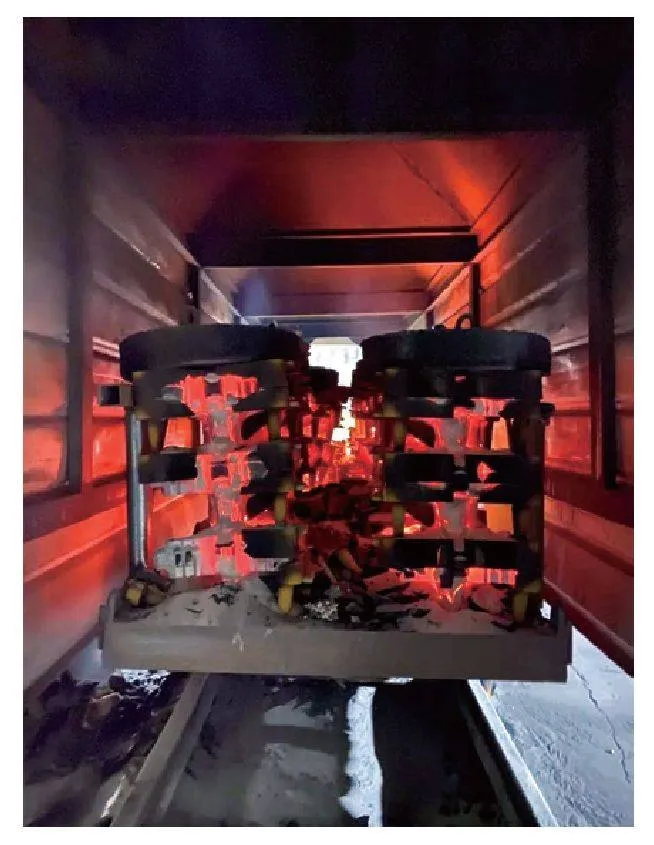

似乎是進入了一種感知物質世界的冥想模式,王文婷首先將瀕臨淘汰的,在鑄造過程中扮演大腦角色的,電能轉化為熱能的物件,像做實驗一樣直接剖開。令人訝異的是,這個物件竟然與《黑客帝國》中的母體“Matrix”極為相似,具有十足生物感的內部構造。電影中的“Matrix”對人類的奴役與控制機器所扮演的絕對強權,在那一刻帶給王文婷一種幻想照進現實的沖擊力。這組名為《爐床》的作品,精準地映照著人類的想象及真切的當下。這也是展廳中唯一一組僅從形式的角度重新組裝的作品,像標本一樣被懸掛在展廳的連接處。沿著這條線索,名為《脫逃》的作品是對鑄造過程中控制與失控的表達,這些層層堆疊的機械復制的物質,將人的思緒帶入一種無窮無盡的循環中。機械復制的快感與悶頓矗立在展墻的中空地帶,是對鑄造過程中被掏空的腔體的隱喻。這些經由母體邏輯生產的物質,帶著被設定的形態和色彩。作品被削掉的一角,抑或是從審美的角度被重新建構,是藝術家對于僵局的打破。在一個未設定覺醒者的程序中,并不存在有效的反叛和脫逃,那些暫時從生產邏輯中逃脫的物質,依舊會被重新放進熔爐,強制接受嬗變的過程。王文婷在此提出了關于當下的一則思考:在整個以工業為基底的社會結構中,這些依附于載體的物質和服從于工作及消費倫理的個人,又在多大的層面上具有選擇的權利?

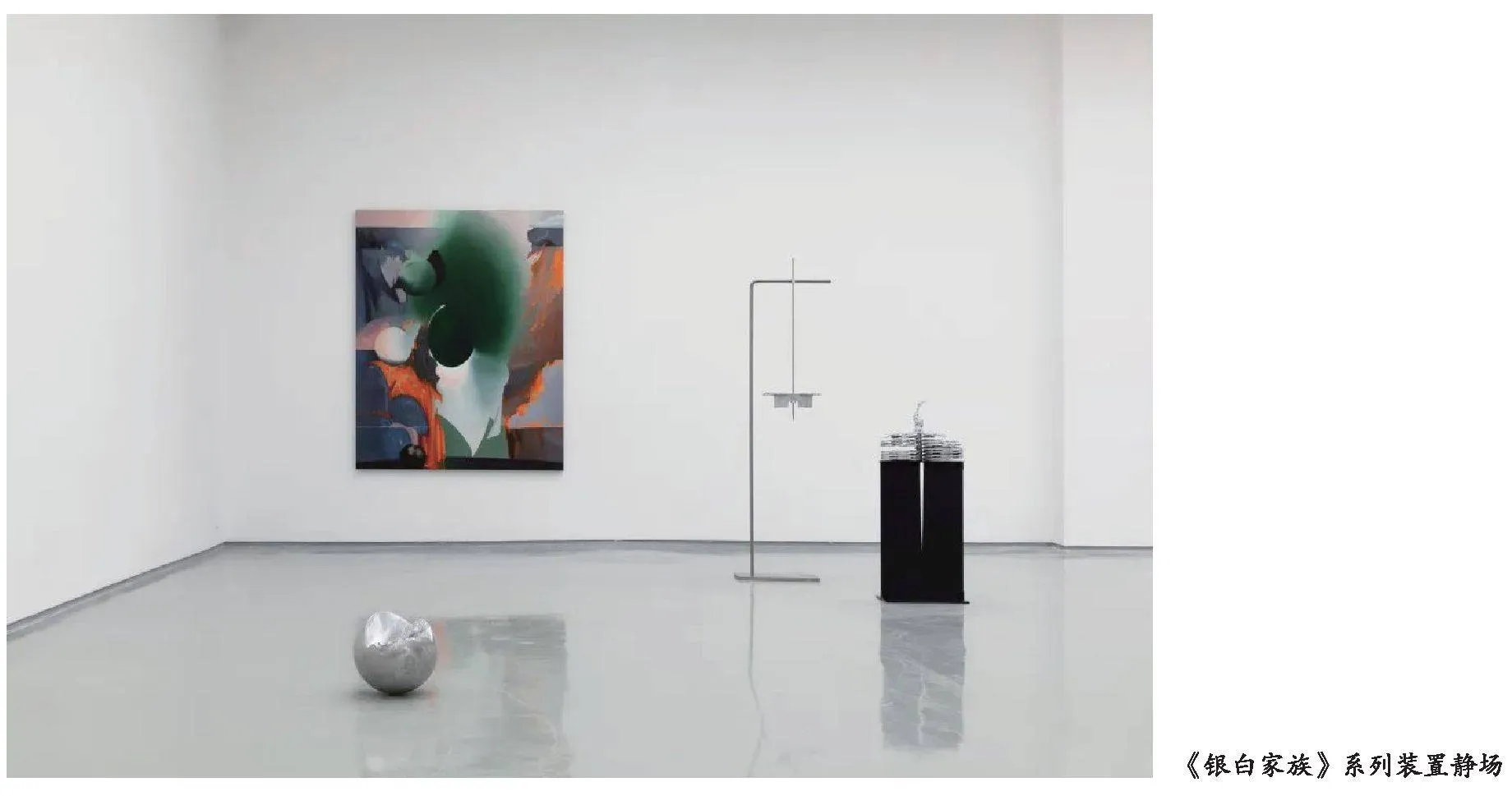

王文婷父輩的工廠以鑄鐵為主,依托于鐵路線的規劃和延伸。《熔巖祭壇》和《逢生》這兩組作品首先使用了在這片鑄造社區中輕金屬鋁的獨特質感。在鑄造過程中,金屬鋁需要熔鹽方可從礦物質中提取出來,鋼鐵的堅硬與鋁的纖細構成一種與暴力、與抵抗相關的聯想。物質需要拿出斷臂重生的姿態,才可能從被設定的命運中逃脫。當下的社會和人文結構所構成的密不透風的范式,如同網一般將人群進行區隔、分類,從那種固化的范式中逃離需要付出巨大的代價。依托于寓言敘事的結構,《銀白家族》是王文婷對自我身份,以及這一身份設定背后的社會問題的思考。對鐵、錫、鋅、鋁這些擁有自身光澤的無色金屬的使用,使得對于形式內容的聯想被人為地放大。擁有權力的國王、被家國倫理所束縛在特殊位置的王子與不受重視的公主,是對于中原乃至整個人類社會和文化結構中,對于性別問題長久積攢的不合理的默認條款的控訴。

或許這樣的構成有其更深刻的歷史和地理緣由。王文婷的出生地河南,人口密度高達500人/每平方千米,由于位于黃河沿岸,河流的改道使得以種植業為3afaQg+ELEk8IShMdr8TVcwVwsQFYYaF94dWZTjgw8c=主的地域時常面對來自灘涂的爭斗,種植業的基底又使得這片土地人群熙攘。這片土地無法滿足如此充沛的人群的需求,更無法借助產業和教育結構完成更為現代化的角色轉換。透過這個土壤切片可以看到,在父權邏輯的主導下,女性成為一種犧牲的象征,家國結構中公主和女兒們要遠赴他處,成為其他人的妻子,成為丈夫的輔助,同時被母族的利益鏈條排除在外,長久依附于這一社會結構的女性聲音被遮蔽,甚至是處于一種失語的狀態。在這樣一個與生產地遠隔千里的場所,依托真實存在的現實母體,一種難以區隔的復雜情緒蔓延開來。

我們正身處于目見女性走向突圍的歷史性時刻。被遮蔽的歷史使她們更在意通過內省的方式與精神性的感知進行聯結。創作使王文婷進入一個更為敞開的自足空間,對物質角色的思考也不斷映照著她自身的選擇。在不同關系、角色和身份的轉移與跳脫中,王文婷更為深刻地理解到自身處于一個充滿偏差的社會和文化結構中。佐西莫斯幻想式的敘述協助王文婷潛入物質世界,進入經由女性之夢編織的空間中。當思想的藤蔓與靈性的纖維將現實中的現象與景觀進行包裹、消化,一種新的感知結構就要被書寫,正如破繭而出的蝴蝶也會繼承毛毛蟲逐漸酶化、自體消失的記憶。展廳中這些經由藝術家之手,以新的邏輯和倫理關系所構建的、帶有工廠記憶的物件,在這個嶄新的空間中,第一次被重新觀看、凝視和認知。