數字普惠金融、城鎮化對農村居民收入的影響研究

馮 敏,何宏慶

(延安大學 經濟與管理學院,陜西 延安 716000)

數字普惠金融是數字技術和普惠金融進行有效融合的新興金融業態,突破傳統金融“二八定律”的局限性,最大限度地發揮互聯網的長尾效應,使其滿足被排除在外和得不到充分服務的人群的需求,并以可持續的、可負擔的成本負責任地提供金融服務[1]。“十四五”時期是乘勢而上的階段,而城鎮化發展是激發內需的重要驅動力,新型城鎮化更需落實農民主體、轉向縱深發展、注重質量提升以及暢通城鄉經濟循環。鑒于傳統金融機構多數以盈利為經營準則,使得以數量多、獲利少為特點的農民群體長期處于被忽略的末端位置,難以符合普惠金融“可持續性”原則,因此,要緊跟金融數字化、智能化的前進步伐,通過研究數字普惠金融、城鎮化對農村居民收入的影響,激發“三農”的后勁潛力,推動脫貧攻堅同鄉村振興有效銜接。

一、文獻綜述

1.數字普惠金融影響農村居民收入的研究

實施普惠金融的最大障礙是低收入人群信息少、抵押物缺乏、成本高和風險難控[2]。羅劍朝,曹瓅等(2019)還提出了供需不匹配、金融產品缺失、配套設施不完善以及金融服務效率低下等問題[3]。數字金融的興起為位置相對偏僻、發展較為滯后的農村地區的持續性發展注入了新的活力,在交易速度、規模效應和成本優勢等方面凸顯其普惠價值。Siddik(2019)認為數字金融作為一種減貧和實現金融穩定的機制,擴大了窮人和處境不利者獲得資金的機會,達到削減金融服務成本和拓寬服務范圍的目標[4]。劉錦怡,劉純陽(2020)表明數字金融利用網絡技術所體現的邊際成本效應為農民創造更多增收機會[5]。陳寶珍,任金政(2020)基于農村微觀調研數據,表明數字金融在發揮信息效應和緩解金融排斥方面有效實現了普惠效益[6]。其中,陳丹,姚明明(2019)在實證研究方面通過建立面板模型,進一步支持數字普惠金融對農村居民收入所產生的積極影響[7]。何宜慶(2020)實證表明數字普惠金融充分發揮“數字紅利”有效推動農民增收,并具有門限效應[8]。

2.數字普惠金融支持城鎮化發展的研究

數字普惠金融為新型城鎮化建設提供新動力。王明為,楊燦(2021)認為新型城鎮化著重體現在經濟結構、社會結構、人口分布結構、意識形態、城鎮空間形態等方面的變遷,強調農民以及鄉村轉型是新型城鎮化建設的實質[9]。但李建華(2014)提出城鎮化建設中面臨著金融支持體系匱乏和金融支持手段單一等挑戰[10]。面對這些挑戰,王振坡等(2014)認為完善融資機制、資本聚集和配置、金融服務政策可滿足新型城鎮化建設的金融需求[11]。趙丙奇(2020)認為數字普惠金融的發展達到相當水平之后,就意味著金融資源集聚處于最大化程度,中心城市的金融資源開始對準農村地區進行擴散[12]。孔祖根,葉銀龍(2016)表明數字普惠金融在支付、信貸和征信等方面有著快速的發展,這有助于緩解“三農”需求大、融資難和普惠難等問題[13]。

3.城鎮化發展促進農民增收的研究

絕大多數學者繼承劉易斯“二元經濟”理論中農村富余勞動力向高收益部門轉移的觀點,在此理論基礎上,王鵬飛(2013)和王永杰等(2014)認為基礎設施建設、鄉鎮企業發展、市場需求增加、城市帶動以及就業創造等多種途徑可體現城鎮化對農民增收的積極影響[14-15]。其中,郭武軻(2021)以向量自回歸模型證實城鎮化發展對促進農村居民收入起著顯著的正向作用[16]。而譚昶,吳海濤(2019)從空間地理層面證明城鎮化與農民收入水平具有顯著的關聯性和異質性[17]。

綜上所述,學者在研究數字普惠金融和城鎮化對農村居民收入方面,無論在理論還是在實證上均具有一定數量的積累,但大多數只對直接效應進行了深入研究。就數字普惠金融和城鎮化兩者關系而言,也大多停留在通過金融手段支持城鎮化建設的理論對策層面,說明關于數字普惠金融、城鎮化和農村居民收入三者關系的研究相對較少。基于此,本文立足于全國31個省份地區的相關數據,通過構建面板數據模型和中介效應模型,研究數字普惠金融、城鎮化水平對農村居民收入的影響。

二、理論分析以及研究假設

1.數字普惠金融對農村居民收入的機理分析

數字普惠金融主要通過金融服務、融資模式、征信體系、綠色金融理念等四大途徑助力新型城鎮化建設。伴隨城鎮化水平的提高,對農村居民的生產生活進一步產生重要影響,具體在基礎設施、產業優化、就業創業和生態宜居等方面起著提升農村居民收入的積極作用。

(1)數字普惠金融推動新型城鎮化建設

第一,數字普惠金融憑借移動終端平臺,使得互聯網支付、網絡信貸、數字保險、財富管理等多元特色服務面向農村居民,還可以解決信貸產品創新滯后、金融服務脫節等問題,填補新型城鎮化進程中金融需求的缺口。第二,數字普惠金融為打破多數來自于傳統金融機構間接融資的現象提供可能,拓展包括眾籌、農村股權等創新型的資金融通形式,為醫療、教育、養老、移動網絡等綜合服務設施建設注入資金,從而實現多種融資模式協同支持城鎮化建設。第三,數字普惠金融助力于構建完整的征信體系,利用技術優勢對交易記錄和信用信息進行收集整合,為新型城鎮化建設中涉及數量繁多、資金龐大的投資項目提供信用評估的依據。第四,數字普惠金融踐行綠色金融理念,大力推行城鎮化所涉及的綠色節能和生態保護等項目建設,同時在生態農業貸款的可獲得性以及信貸的覆蓋范圍上取得一定的成果,從而營造綠色生產生活環境。

(2)新型城鎮化作用于農村居民收入

第一,在城鎮化走向縱深發展方面,基礎設施建設不僅只強調公共服務設施的投入,更要積極打造與數字技術相關的軟硬件設施,提倡農村居民投身于新型城鎮化的建設之中,以此帶動收入的增加。第二,在城鎮化發展的質量提升方面,著重體現產業結構的優化,加快實現農業規模化經營,發展地域稟賦優勢產業。第三,一方面,城鎮化發展吸引越來越多的企業集聚,滿足各行業的勞動需求,從而使得農民擁有大量可選擇的就業崗位;另一方面,通過支持引導農民創業,開拓具有地方特色的產業。第四,城鎮化向農村居民傳遞生態觀念,利于農村轉移人口市民化,同時通過文化旅游、生態農業等增加農村居民收入,據此提出如下假設:

H1:數字普惠金融對農村居民收入產生直接的顯著性正向影響,并通過城鎮化間接影響農村居民收入。

2.數字普惠金融對農村居民收入的結構性分析

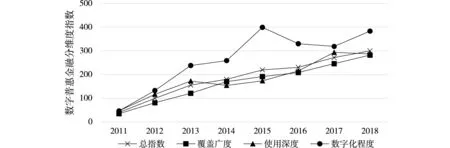

數字普惠金融指數是有關覆蓋面、使用度和數字化的總體概括,若只注重研究數字普惠金融指數,則易忽視其不同維度對農村居民收入的影響。如圖1所示,從結構性的角度看數字普惠金融發展,可見,數字化程度這一維度增幅最大,其次是覆蓋廣度,最后是使用深度,后兩者的增幅相近。覆蓋廣度,通過因特網改變低效率的線下模式,以線上平臺發揮可觸達性的優點,使得數字普惠金融在農村地區逐漸延伸,讓農村居民充分享受到金融服務帶來的便利,進而對收入產生積極的作用。使用深度,重點在信貸、保險、投資等多項金融服務領域有所體現,使得農民更為靈活地使用資金,便于保障生產生活所需。數字化程度,主要是發揮數字金融近乎零的邊際成本和對門檻效應的緩解作用來對收入產生影響。因此,數字普惠金融在結構上對農村居民收入產生了差異化影響,據此提出如下假設。

H2:數字普惠金融對農村居民收入存在結構性差異。

圖1 省級數字普惠金融各維度均值

3.數字普惠金融對農村居民收入的異質性分析

將全國省份劃分為東、中、西三個區域,各地區的數字普惠金融指數如圖2所示。從縱向的時間序列來看,數字普惠金融指數呈現持續上升趨勢,從橫向的截面來看,各地區的數字普惠金融的發展情況不盡相同。東部省份的數字普惠金融指數始終高于中西部省份,位于均值線以上,而中部和西部省份的指數落后于東部,位于均值線以下。可見,由于富足的金融資源和良好的金融環境為東部省份數字普惠金融的發展提供了先決條件,而經濟狀況、歷史發展、地理條件等多重因素阻礙著中西部省份的發展,這意味著數字普惠金融發展存在區域不平衡現象,進而數字普惠金融作用于各地區農村居民收入的影響也不盡相同。據此,提出如下假設。

H3:數字普惠金融對農村居民收入存在區域異質性。

圖2 各地區數字普惠金融指數

三、模型建立

1.數據來源

為研究數字普惠金融、城鎮化對農村居民收入的影響,選取2011—2018年共8個年度,31個省(自治區、直轄市)的面板數據作為樣本進行檢驗。其中,數字普惠金融的相關數據來源于北京大學數字金融研究中心課題組編制的“北京大學數字普惠金融指數”[18]。農村居民收入水平、城鎮化水平、經濟發展水平、投資水平和產業結構等指標數據來源于國家統計年鑒以及各省統計年鑒。

2.變量的選取與描述性分析

(1)被解釋變量

農村居民收入水平(INCOME)以使用次數最為頻繁和最為直觀的農村居民可支配收入表示,并作對數處理。

(2)解釋變量

數字普惠金融發展水平(DIFT)采用省級數字普惠金融指數的對數值進行衡量。另外,分為覆蓋廣度(COV),使用深度(USA)和數字化程度(DIG)三個子指標進行深入分析。

(3)中介變量

城鎮化水平(URBAN)用各省城鎮常住人口量占常住人口總量的比值表示。城鎮化作為激發經濟有效需求的主動力,在優化升級產業結構,增多就業創業機會等方面對提高農村居民收入有著重要作用。

(4)控制變量

經濟發展水平(RGDP)用各省人均國內生產總值的對數形式來衡量。投資水平(INVEST)用全社會固定資產投資的對數形式來衡量,一定程度上為豐富農村居民的物質文化生活夯實基礎。產業結構(IS)用各省第三產業產值占各省生產總值的比重來衡量,第三產業比重的增加意味著生產力提高和社會進步,農村勞動力投入到第三產業有利于改善收入。為減少異方差,對部分變量進行對數處理,達到統一量綱以減小波動幅度的目的,如表1所示。

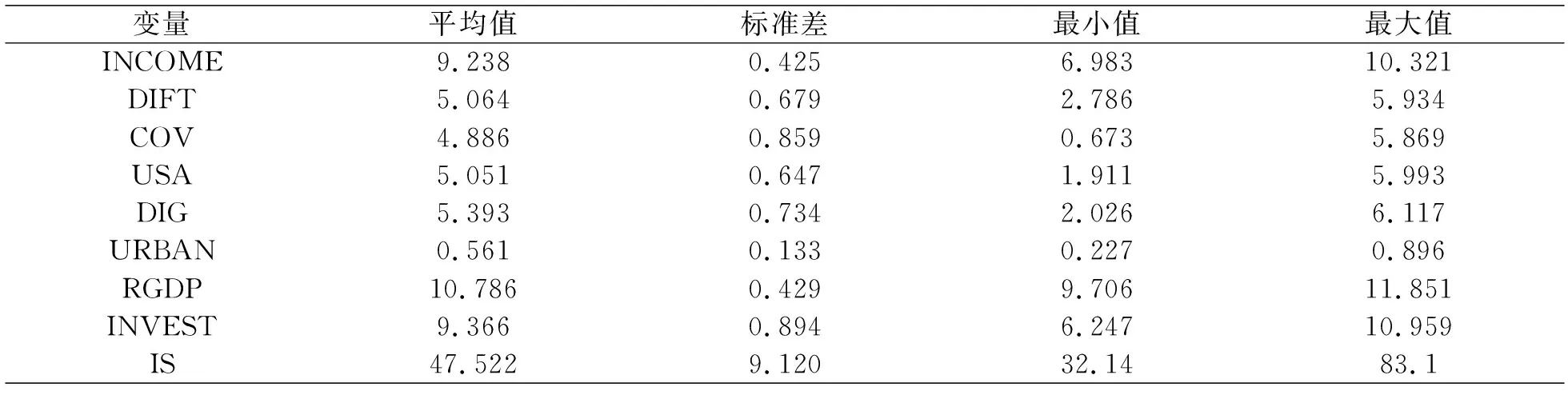

表1 模型主要變量一覽表

為了梳理各變量的基本情況,運用stata 16.0對31個省(自治區、直轄市)的樣本進行描述性統計分析,分析結果如表2所示。

表2 各變量描述性統計分析

3.面板模型的設立

為實證檢驗數字普惠金融對我國農村居民收入的影響,構建面板數據模型如下。

模型(1):INCOMEit=α0+α1DIFTit+α2∑CONTROLit+μit

借鑒溫忠麟等(2004)對中介變量的檢驗方法[19],利用城鎮化水平這一指標來驗證數字普惠金融與農村居民收入之間是否存在中介效應。首先,對模型(2)的α1進行回歸(即檢驗解釋變量與被解釋變量之間的總效應);其次,對模型(3)的β1進行回歸(即檢驗解釋變量與中介變量之間是否存在顯著關系);最后,將解釋變量、中介變量以及被解釋變量同時放入模型(4)進行回歸檢驗。如果α1和β1均顯著,則表明數字普惠金融對農村居民收入存在中介效應。在以上回歸結果顯著的基礎上繼續回歸,若模型(4)的γ1和γ2均顯著,則表明城鎮化水平在數字普惠金融和農村居民收入之間存在部分中介效應;若γ1不顯著,γ2顯著,則表明城鎮化水平起著完全中介效應。

需檢驗模型如下。

模型(2):INCOMEit=α0+α1DIFTit+α2∑CONTROLit+μit

模型(3):URBANit=β0+β1DIFTit+β2∑CONTROLit+εit

模型(4):INCOMEit=γ0+γ1DIFTit+γ2URBANit+γ3∑CONTROLit+δit

其中,i 為省份地區,t為年份,αi、βi與γi為待估參數,μit、εit與δit為隨機擾亂項。INCOME作為被解釋變量表示各省農村居民人均可支配收入;DIFT作為解釋變量表示數字普惠金融指數,URBAN作為中介變量表示城鎮化水平。CONTROL表示控制變量,具體包括人均國內生產總值(RGDP)、投資水平(INVEST)、產業結構(IS)。對控制變量的選擇維持不變,進而保證回歸結果的一致性。

四、實證分析

1.直接效應檢驗

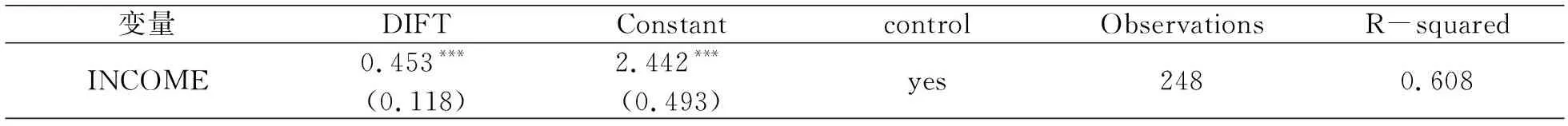

對模型(1)進行實證檢驗,經過F檢驗(p=0)和Hausman檢驗(p=0.0003)最終建立固定效應模型,其回歸結果如表3所示。第一,解釋變量DIFT的系數為正,P值小于0.05,則表明數字普惠金融正向顯著作用于農村居民收入,進一步論證了在農村地區發展數字普惠金融有著積極的作用。第二,經濟發展水平顯著作用于農村居民收入,人均產值每提高1%,則農村居民收入平均將提高0.53%。第三,投資水平的系數為正,與農村居民收入成正相關,但回歸結果不顯著。第四,產業結構優化對提高農村居民收入具有顯著作用。

表3 數字普惠金融綜合指數與農村居民收入——直接效應

2.內生性檢驗

面板模型往往難以回避內生性問題,若模型存在內生性,會致使系數估計無法實現一致性。通過工具變量法(IV)進行2SLS檢驗,選取互聯網寬帶接入端口數的對數形式作為數字普惠金融指數的工具變量。有兩個原因,其一,互聯網與數字普惠金融密切相關,互聯網是其發展不可或缺的技術基礎,互聯網寬帶的接入端口數對互聯網的普及和數字普惠金融的推廣具有代表性;其二,在各省的經濟發展水平、投資水平和產業結構等對農村居民收入影響得以控制的前提下,互聯網寬帶接入端口數與農村居民收入之間無明顯的直接相關性,因而,選擇互聯網寬帶接入端口數滿足作為工具變量兩方面的條件,以達到檢驗模型是否存在內生性的目的。如表4所示,在引入工具變量之后,被解釋變量的系數為0.453且p值小于0.01,表明數字普惠金融對農村居民收入具有顯著性影響,且模型具有穩定性。一般而言,在理論分析產生內生性原因時,通常會認為模型中遺落某個或某些重要的變量致使OLS回歸高估解釋變量對被解釋變量的影響,而2SLS回歸結果表明并未高估數字普惠金融對農村居民收入的作用。

表4 數字普惠金融總指數與農村居民收入——工具變量

3.中介效應檢驗

中介效應的回歸結果如表5所示,首先,模型(2)的系數α1=0.09且p值小于0.05,表明數字普惠金融對農村居民收入有著正向的顯著性影響;其次,檢驗模型(3),系數β1=0.01且p值小于0.01,表明數字普惠金融有效推動城鎮化發展;最后,模型(4)的系數γ1=0.07,γ2=1.75且p值均小于0.1,另外引入中介變量URBAN之后,數字普惠金融對農村居民收入的回歸系數小于模型(2),這就意味著數字普惠金融對農村居民收入的影響弱化,而城鎮化水平在其中發揮了作用。綜上可知,城鎮化水平在數字普惠金融和農村居民收入之間存在部分中介效應,其中γ1為直接效應,β1·γ2為間接效應,α1=γ1+β1·γ2=0.09為總效應,城鎮化在兩者間起著部分中介效應。

表5 數字普惠金融總指數與農村居民收入——中介效應

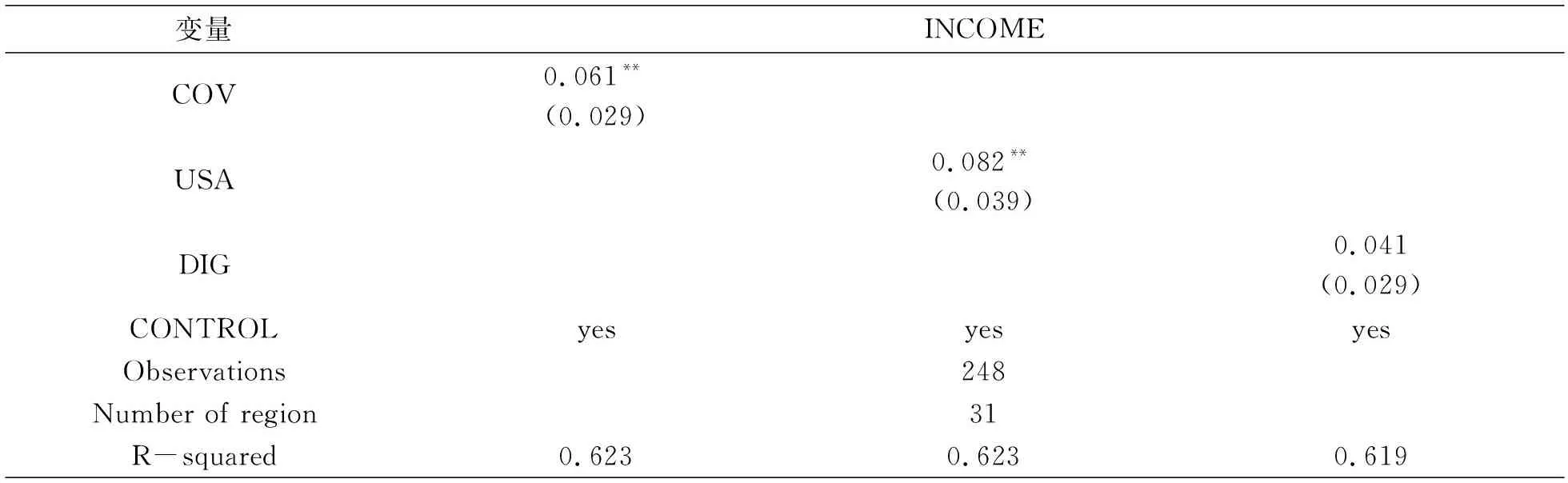

4.分維度的結構性檢驗分析

(1)覆蓋廣度對農村居民收入的影響

搭載于互聯網技術,不拘于空間限制,數字普惠金融的覆蓋廣度得以拓展,這使得金融服務供給經由電子賬戶數量體現需求方所得到的相應服務[19]。如表6所示,覆蓋廣度對農村居民收入的影響系數為0.061且p值小于0.05,表明覆蓋廣度對農村居民收入有著顯著的影響,充分發揮了數字金融在農村偏遠地區的可觸達性。

(2) 使用深度對農村居民收入的影響

根據支付、貨幣基金、信貸、保險、投資和信用等6大主要金融服務的使用情況,測算出數字普惠金融的使用深度[19]。如表6所示,使用深度對農村居民收入的影響系數為0.082且p值小于0.05,表明使用深度對農村居民收入產生正向顯著影響,處于“長尾”的農民群體在數字普惠金融的受益下,切實享受到了金融服務。

(3) 數字化程度對農村居民收入的影響

移動化、實惠化、信用化以及便利化等主要指標構成了數字普惠金融的數字化程度這一維度[19]。如表6所示,數字化程度對農村居民收入的影響系數為0.041,但并不顯著,可能由于網絡借貸平臺管理不規范,貸款利率超過可負擔的水平,還存在隱蔽的風險因素[2],從而加劇農民本身對金融信貸產品的排斥,因此,對農民增收未起到顯著作用。

表6 數字普惠金融指數與農村居民收入——分維度

5.分地區的異質性檢驗分析

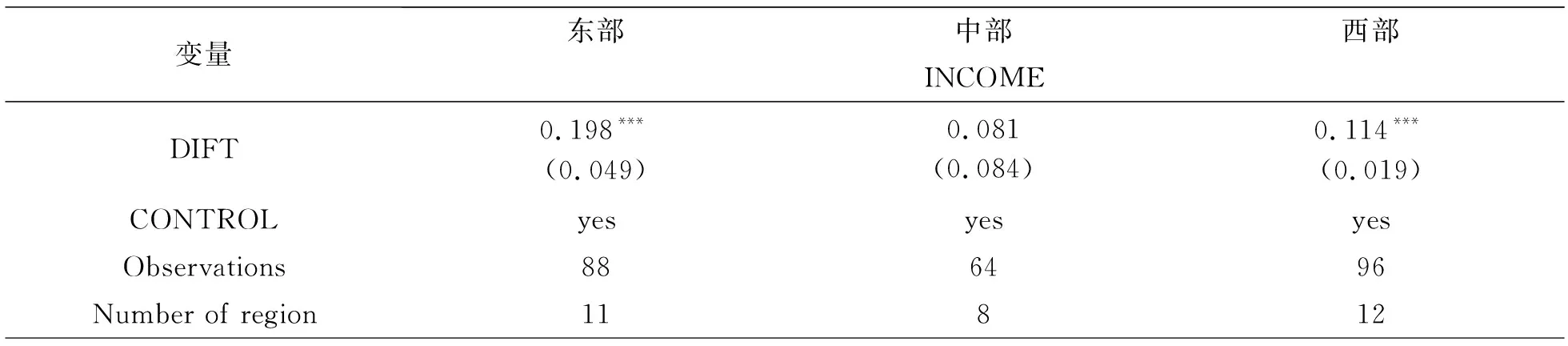

將地域范圍分為東、中、西進行回歸分析,其中東部地區涵蓋了京、津、冀、遼、滬、蘇、浙、閩、魯、粵、瓊等11個省份,中部地區涵蓋了晉、吉、黑、皖、贛、豫、鄂、湘等8個省份,西部地區涵蓋了內、桂、渝、川、貴、滇、藏、陜、甘、青、寧、新等12個省份。結果如表7所示,綜合比較顯著性水平和回歸系數值,可知數字普惠金融對提高東部農村居民收入的影響最為深刻。東部由于地理位置、資源要素等先天優勢及金融設施和金融服務均得到較為完善的發展,數字普惠金融在傳統普惠金融優良發展的基礎上,對提升東部省份農村居民收入的成效更為明顯。但數字普惠金融對中部地區的影響甚微,可能由于中部地區以資源型城市為主,其發展模式和金融普惠現狀與其他地區相比有很大差距[2];又因面對東部經濟繁榮和西部大開發,政策上錯失發展先機而處于崛起階段,所以,沒有顯著的成效。西部涉及省份多,國土覆蓋面積廣,恰巧符合數字普惠金融突破地理局限的技術特點。另外,由于西部農民的絕對收入水平處于最低,因而,數字普惠金融對西部農村居民收入產生邊際效應。

表7 數字普惠金融指數與農村居民收入——分地區

五、結論與建議

本文通過構建面板模型和中介效應模型進行實證分析,其中,在檢驗模型內生性問題上,選取互聯網寬帶接入端口數作為工具變量進行2SLS估計,得出以下結論:第一,數字普惠金融對農村居民收入有正向顯著的直接影響;第二,引入中介變量之后,數字普惠金融對農村居民收入的回歸系數變小,即城鎮化水平起著部分中介效應;第三,存在結構差異性,覆蓋廣度和使用深度對農村居民收入存在顯著的正向關系,但數字化程度不具有顯著性;第四,存在區域異質性,數字普惠金融對東部農村居民收入影響最顯著,其次是西部,而對中部影響最小且不顯著。為改善農村居民收入狀況,提出以下建議。

第一,深入開展數字普惠金融業務,使得農村居民不僅在互聯網支付方式上享受便利,更要在數字保險、互聯網財富管理等真正利于農民增收的金融服務上切實受益。第二,持續推進新型城鎮化,加強農業規模經營,夯實數字金融基建,營造良好金融生態,為農民生產生活提量提質。第三,因地制宜制定協調發展策略,東部依托強勁的經濟實力和先進的數字技術,實現與周邊地區的金融資源共享;中部需全面深化數字普惠金融對城鎮化和農村居民收入的支持路徑;西部面對數字普惠金融的發展契機,需在健全金融基礎設施和通訊網絡建設上緊跟步伐,營造健康的信用環境。第四,與時俱進完善風險監管機制,緩解數字技術賦予金融可能引發的業務風險、機構風險乃至系統性風險,切實維護好數字金融市場秩序以及保障農民權益。