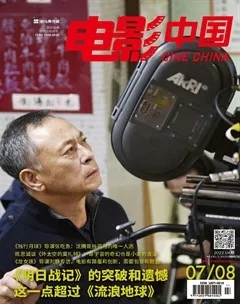

《人生大事》導(dǎo)演劉江江:通過鏡頭體現(xiàn)人生的“進(jìn)階感”

棺木里的童年

“我們中國(guó)人傳統(tǒng)上好像死亡教育很少,基本沒有,所以我們都會(huì)避而不談。我小時(shí)候看見喪葬一條街都會(huì)躲著走,通過這部電影,我對(duì)這個(gè)行業(yè)有了一個(gè)重新的認(rèn)識(shí)和了解。”朱一龍說。

朱一龍代表了絕大部分人對(duì)喪葬行業(yè)的直觀感受,但對(duì)于《人生大事》的導(dǎo)演劉江江來說卻不是這樣。電影里三哥被人說沒有童年,三哥不屑道:火葬場(chǎng)就是老子的童年。

劉江江小時(shí)候也在跟白事不斷打交道中度過,他并不覺得害怕,回憶起來反而滿是對(duì)童年的懷念。

“我的伯伯是木匠,我們那邊還允許土葬的時(shí)候,他就做棺材。我們家院里堆放的全是棺材,爺爺屋子里摞的也都是,松木的、柏木的、泡桐木的……

打小我就在棺材里玩,躺在里面睡覺,玩捉迷藏,小時(shí)候覺得那里的味道可好聞了,尤其是松木柏木的,太陽(yáng)一曬,就散發(fā)出原木的香味。爺爺他們做完了就坐在旁邊聽收音機(jī),聽單田芳、劉蘭芳、田連元的評(píng)書,這些氣味和聲音構(gòu)成了我美好的童年記憶。

我的二爺是個(gè)光棍,是白事的管家,我們那邊管這種職業(yè)叫‘大了(liǎo)’。十里八村誰(shuí)家有白事,全是他來操持,教他們?cè)趺创┮路依镬`棚怎么搭,怎么發(fā)送這個(gè)人。我經(jīng)常跟他去,人家家里會(huì)有貢品,有好吃的,辦白事的時(shí)候一般還會(huì)請(qǐng)唱戲的,或者放電影。

小時(shí)候我跟小文一樣,對(duì)這些事情是不太明白的,不知道一個(gè)人怎么就沒了,而周圍依舊雞飛狗跳,生活還會(huì)繼續(xù)。”導(dǎo)演劉江江回憶說。

在這樣的大家庭中長(zhǎng)大,使得劉江江天然對(duì)殯葬從業(yè)者有一種親近感。他大學(xué)讀的是西南政法大學(xué)新聞專業(yè),畢業(yè)后在河北電視臺(tái)拍過七年欄目劇,也拍新聞、專題片、紀(jì)錄片,其間多次接觸過喪葬相關(guān)事件。如今他的爺爺奶奶、伯伯都已經(jīng)去世,參加過自己親人的葬禮后,劉江江對(duì)這個(gè)行業(yè)有了更深一層的感受。

“葬禮是一個(gè)切口,能讓你看見很多事,看見這個(gè)人這輩子怎么回事,這個(gè)家庭是怎么回事。”從小到大的經(jīng)歷、感悟漸漸在他腦海中形成一個(gè)故事雛形,就是《人生大事》。

殯葬是一個(gè)講仁義、有溫度的行業(yè)

日本有《入殮師》,但在中國(guó)還從沒有人拍過專門講殯葬行業(yè)的院線電影。韓延導(dǎo)演的《滾蛋吧!腫瘤君》在當(dāng)年已經(jīng)是商業(yè)片在死亡議題上的一次突破。

劉江江不覺得死亡、喪葬應(yīng)該是電影領(lǐng)域的一個(gè)禁忌話題。

“這是一種迷思,我覺得中國(guó)人其實(shí)是很豁達(dá)的,并不忌諱談喪事。你看我們中國(guó)人的葬禮是彩色的,我們的紙?jiān)煌鈬?guó)人當(dāng)成藝術(shù)品,它寄托著一種很美好、很浪漫的愿望,你在這個(gè)世界沒有得到過的東西,去世后就可以獲得。葬禮的程序也很復(fù)雜,要祭奠七七四十九天,清明節(jié)還要祭掃,整個(gè)幾千年流傳下來的這套文化,是中國(guó)人排解‘死別’的一種智慧。

我爺爺曾經(jīng)說,我們不做開門生意,你不能開著門;人家敲門進(jìn)來,你也不能說歡迎。我伯伯說木匠也有講究,不能吃兔子、狗之類的‘五爪肉’。就像人家藥店的門簾上寫,‘但愿世間人無病,何妨架上藥生塵’,是有一份仁義心在的。

我去看過很多壽衣店,有的里面擺個(gè)茶臺(tái),人們可以進(jìn)去聊天。你會(huì)發(fā)現(xiàn)大家都是活生生的人,他們就在壽衣店里吃飯、生活。”

還有一次我看見一位老板卸貨,運(yùn)送骨灰盒、壽衣之類的東西,店里坐著一個(gè)小姑娘,幾乎跟小文一樣大,正坐在茶幾旁寫作業(yè)。對(duì)你來說是壽衣店,但對(duì)他們來說就是家。大家都是在付出自己的腦力體力,要養(yǎng)家糊口,各個(gè)行業(yè)都是一樣的。

我覺得殯葬是一個(gè)有溫度的行業(yè),為什么要忌諱談它呢?人都有一生一死,生的時(shí)候要醫(yī)生幫你,死的時(shí)候就是他們幫你。”

電影《人生大事》也借老莫之口傳達(dá)出導(dǎo)演對(duì)于殯葬師的認(rèn)知:人生除死無大事,做這行要有“圣人心”。

電影定調(diào):有情、有趣,體現(xiàn)人生的“進(jìn)階感”

在2019年的平遙電影展創(chuàng)投上,劉江江帶來的《人生大事》劇本被電影出品方看中,在電視臺(tái)磨練了十幾年的他終于有勇氣邁向那個(gè)他一直不敢奢望的夢(mèng)想——成為一名電影導(dǎo)演。

拍過《滾蛋吧!腫瘤君》《送你一朵小紅花》的導(dǎo)演韓延擔(dān)任了這個(gè)項(xiàng)目的監(jiān)制。“韓延導(dǎo)演是我們項(xiàng)目的主心骨,從劇本階段到后期我經(jīng)常說,‘延哥有火眼金睛,朱一龍會(huì)72變’。哪里還不夠可以再往前踏一點(diǎn),哪里走多了再往回退一步,延哥都用豐富的經(jīng)驗(yàn)幫我把握尺度,對(duì)我來說他就像一盞指路明燈。”劉江江說。

韓延和劉江江一致堅(jiān)持將三哥+小文作為“雙向救贖”的故事主線,而在他們經(jīng)歷的具體葬禮事件的選擇上,他們?cè)诓娠L(fēng)、搜集來的大量素材中進(jìn)行過反復(fù)篩選。

“我們第一不想刻意去煽情,第二也沒有刻意營(yíng)造成一部喜劇,希望讓整個(gè)故事有情、有趣,情節(jié)設(shè)置要接地氣。我們植入了孫悟空和哪吒這樣大家耳熟能詳、有童趣的形象,希望能拉近店家和觀眾之間的距離。

我們要講一個(gè)百姓家的故事、市井的故事,讓觀眾感覺三哥好像就像老家的一個(gè)親戚,或者是認(rèn)識(shí)的什么朋友一樣。

三哥和小文是沒有血緣關(guān)系的,店里四個(gè)沒有血緣關(guān)系的人組成一個(gè)‘家庭’,而三哥跟老莫是親生父子,我們有意設(shè)置了這樣的對(duì)比,想表達(dá)感情跟血緣沒有太大關(guān)系。這部電影也不局限在親情、友情或者愛情上,它就是人跟人之間一種有情有義的感情。”劉江江說。

雖然電影的主場(chǎng)景是一家殯葬用品店,但整部電影的視覺層面完全不陰暗可怖,而是充滿溫暖治愈的感覺。

主創(chuàng)在確定攝影、場(chǎng)景美術(shù)、服裝造型的風(fēng)格問題上,達(dá)成的一致方向是要體現(xiàn)出一種“進(jìn)階感”。

什么叫進(jìn)階感?拿店里那對(duì)童男童女紙人來說,一開始小文看見很害怕,以至于不敢半夜上廁所;后來三哥給他們起名叫茄子黃瓜,打消了小文對(duì)他們的恐懼;再后來小文會(huì)把他們放在床上一起睡覺,甚至給他們換衣服,從這個(gè)道具細(xì)節(jié)就能看出小文對(duì)死亡和殯葬行業(yè)認(rèn)知的變化,也讓觀眾逐漸接受這份職業(yè)。

再比如,“上天堂”店面一開始是破敗不堪的,暗示三哥無心繼承家業(yè),只想把店鋪從老爹手里騙過來;但小文來了之后,店里的色彩愈發(fā)鮮艷明亮,最后他們一起把面包車也漆上了兒童畫的斑斕色彩。

包括攝影也是,前半段以手持?jǐn)z影為主,一點(diǎn)點(diǎn)開始上腳架,最后用到了仰拍、航拍。

“就像一個(gè)人一樣,在越來越往坡上走。我們的所有幕后部門都是跟著劇情在走的,如果看得夠仔細(xì)的話,大家可以在片中發(fā)現(xiàn)很多個(gè)彩蛋。”導(dǎo)演說。

像換了一個(gè)人,是好演員的標(biāo)準(zhǔn)

寫劇本的時(shí)候,劉江江完全沒有設(shè)想過可能適合哪個(gè)演員來演,而是就當(dāng)成熟悉的身邊人來寫。“我在小城市里長(zhǎng)大,身邊朋友多多少少都有點(diǎn)三哥的影子,看起來有點(diǎn)不上進(jìn),但人又很善良、很仗義。這個(gè)人物形象基本上是從生活中提煉出來的。”

找演員的時(shí)候,韓延給朱一龍打電話,說有一個(gè)特別棒的劇本,對(duì)你來說可能是個(gè)特別大的挑戰(zhàn)和突破,要不要一起?朱一龍讀完劇本也有同感,來見了導(dǎo)演,答應(yīng)了出演。

“我見到朱一龍的時(shí)候,他哪哪都跟三哥不一樣,他那么安靜,那么優(yōu)雅,那么漂亮……但當(dāng)他上了造型,圍讀劇本的時(shí)候,一下子變成另外一個(gè)人,我現(xiàn)在見到他還會(huì)恍惚,電影里的那個(gè)人是他嗎?我覺得這絕對(duì)是一名好演員的標(biāo)準(zhǔn)。”劉江江說。

開拍前,劉江江帶著朱一龍一起去觀察生活。朱一龍本身在武漢長(zhǎng)大,很熟悉那里的生活。當(dāng)他們?nèi)泝x館踩點(diǎn)的時(shí)候,碰巧有一個(gè)跟三哥差不多年紀(jì)的男人出現(xiàn),剃著青皮,開著面包車,車上裝著各種葬禮用品,在葬禮外等待休息。這個(gè)人一下子給了他們塑造三哥的靈感,“抓了一些元素放到三哥身上,最重要的就是發(fā)型”。

“三哥的舉止言行都是朱一龍從生活里觀察到的,我覺得他的學(xué)習(xí)能力真的非常強(qiáng),而且很會(huì)舉一反三。他看你這個(gè)人怎么坐著,就能推斷你怎么走,怎么抽煙,怎么跟別人說話,從一個(gè)點(diǎn)引申出來一個(gè)面。”劉江江說。

三哥是朱一龍演員生涯里第一個(gè)要剃寸頭的角色,朱一龍和導(dǎo)演都表示這并非想搞一個(gè)噱頭,而是出于角色需要自然而然的決定。

“首先得打破我自己固有的形象,找到這個(gè)人物之前,我們先從外形入手,改變之后我自己也會(huì)更容易地相信這個(gè)人物,把自己的元素盡量降到最少。

演員的形象是跟著角色走的,我沒有刻意說一定要在形象上做特別大的改變,一定要剃寸頭或者怎么樣,是所有主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)商量之后,覺得這個(gè)形象適合三哥。”朱一龍說。

朱一龍對(duì)這部電影非常上心,據(jù)主創(chuàng)透露,片中每一場(chǎng)戲、每句臺(tái)詞他們都會(huì)反復(fù)推敲討論,甚至連后期剪輯時(shí)朱一龍都會(huì)去看。

“開機(jī)之前我們就預(yù)拍、圍讀,到了晚上的時(shí)候,他自己再看劇本,還會(huì)發(fā)微信過來,問這句詞里的兩個(gè)字要不要改一下,然后我們倆一起琢磨。每一場(chǎng)戲我們也會(huì)討論怎么演更好,是靠著門好一點(diǎn),還是坐下來好一點(diǎn)什么的。”劉江江講道。

如果說三哥尚且可以找一個(gè)氣質(zhì)完全不符、但能夠用高超的職業(yè)素養(yǎng)詮釋出來的職業(yè)演員,那么小文這個(gè)角色就只能去找一個(gè)貼近角色的小朋友本色出演了。

要找一個(gè)7歲的小女孩,而且是戲份吃重的女一號(hào),要看起來“不好惹”,身上有煙火氣,選角團(tuán)隊(duì)一度壓力非常大,幸運(yùn)的是最終找到了楊恩又。

“都說小孩最難拍,拍孩子其實(shí)就是拍驚喜,每一場(chǎng)戲我們都在找她的驚喜。可能因?yàn)槲耶?dāng)爸爸了,我知道一些跟小孩子溝通的方法,要一會(huì)小橋流水,一會(huì)大浪淘沙。不止是我和演員,我們整個(gè)幕后團(tuán)隊(duì)都在為小朋友創(chuàng)造化學(xué)反應(yīng)條件。

這中間會(huì)用到一些拍攝技巧,比如多用手持和抓拍,還要改一改執(zhí)行口令,不要說預(yù)備開始,要以她意識(shí)不到的方式讓她進(jìn)入到情境中去。”劉江江說。

朱一龍也表示,跟又又培養(yǎng)出默契之后,在片場(chǎng)的時(shí)候要盡量少設(shè)計(jì)。電影里呈現(xiàn)的很多都是又又的真實(shí)反應(yīng),而小孩子的真實(shí)反應(yīng)很動(dòng)人,能令人感同身受。

在《人生大事》里,三哥和小文一起見證了一個(gè)又一個(gè)人的逝去:親人,陌生人,老人,小孩子,年輕人……明天和意外,永遠(yuǎn)不知道哪個(gè)會(huì)先來。

殯葬師每天送別不同人,最能體會(huì)人生無常。

“人生除死無大事,我們拍這部電影,最終來講,還是希望大家都能好好活著。”導(dǎo)演劉江江說。