易纘仁辛亥癸丑事略

◎易永中

(江蘇南京 210019)

1887年5月8日(清光緒十三年四月十六),我的祖父易纘仁出生于上海一個平民家庭,共有弟兄四人。雖然排行最小,但他毫不嬌氣,很早就幫著家里做事,閑暇之余就跑到城隍廟聽書看戲,平時還喜歡和朋友們一起舞槍弄棒、強身健體。因為家中經營著一間以賣毛筆為主的文房四寶鋪子,所以也經常和讀書人打交道,雖然沒有系統地讀過學堂,但也算是粗通文墨。受傳統文化的熏陶和上海灘進步思潮的影響,他形成了忠毅堅韌、求新求變的人生追求。

參加同盟會

清末的中國積貧積弱,當時的有志青年深感國家興亡、匹夫有責,紛紛尋求救國之道。1906年,19歲的易纘仁聽說南京正在招練不同于八旗綠營的新式陸軍,立刻前往南京報考了江南陸師學堂,并被步兵科錄取。在陸師的三年里,他不僅學習各種軍事知識和技能,還學習日語、德語,接觸到很多新思想新文化。在這樣的氛圍中,他與許多進步青年結為好友,經常一起暢談天下大勢和人生志向。

1909年(清宣統元年)陸師學堂畢業后,易纘仁以上等成績被直接分配至陸軍第九鎮(師)第十八協(旅)駐扎在江陰的第三十六標(團)擔任副軍校排長一職。他所在的第一營管帶是林述慶,林述慶原本是徐紹楨的學生、趙聲的部屬,一直都是革命的積極參與者。據《武昌革命真史》的記載,當時的陸軍第九鎮軍官“盡屬青年學子,富有新智識”,官兵“均有愛國思想,故對于啟發訓練種種工作,均極容易。革命主義之精義,一經宣傳,莫不深入腦際”。所以林述慶對于這位文武雙全的青年才俊很是欣賞,特地把他調到身邊擔任參謀。1910年秋冬之際,鑒于全國的革命形勢,譚人鳳、宋教仁、潘祖彝、楊譜笙、陳其美等人在長江流域各省加緊發展革命力量,積極籌組中國同盟會中部總會。三十六標中軍官劉成、盧祥麟、臧在新、易纘仁、許崇灝、楊韻珂、黃祖澄等紛紛加入,并暗中向士兵宣傳革命思想。至此,三十六標已成為一支重要的革命力量。

光復鎮江城

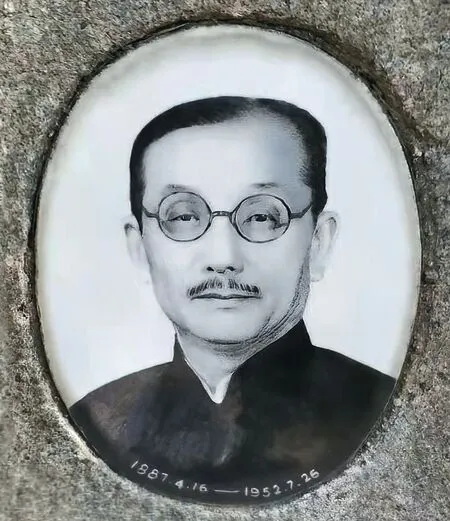

易纘仁先生遺像

1911年10月10日,新軍第八鎮在武昌打響辛亥革命第一槍,在南京的兩江總督張人駿對江蘇境內的第九鎮也心存疑慮,一方面收繳他們的武器彈藥,一方面將各標打亂調防,其中就將三十六標從江陰調防至鎮江。草木皆兵的鎮江京口駐防八旗軍把所有炮口都瞄準著城外的新軍三十五、三十六兩個標五個營,只要新軍一有風吹草動,立刻開炮轟擊。在這樣的形勢下,駐鎮新軍官兵人心浮動,紛紛要求響應起義。林述慶于是將軍中事務交付給他最為信任的易纘仁、臧在新二人,自己奔走滬寧,聯絡各地新軍、籌措軍餉彈藥,準備著手起義。在落實了上海方面的銀圓和炸彈、南京方面的10萬發子彈后,10月25、26日兩天,林述慶和易纘仁、臧在新分別到南門、東門、租界、京峴山、象山、焦山等地偵查旗營、勘測地形、考察射程,并制定出光復鎮江全盤作戰計劃。

此時武漢前線戰事陷入膠著,江蘇各地誰先舉義、如何舉義成為各地新軍面對的難題,林述慶的原本計劃是南京先動,鎮江響應。但徐紹楨在南京被清軍盯得動彈不得,時間一久軍心浮動、謠言四起。易纘仁和盧祥麟、臧在新等人深入軍營,做基層官兵的思想工作,讓他們一定要堅定信心、切不可魯莽行事。穩定軍心后,易纘仁向林述慶提議:“南京是江南中樞,武昌殷鑒在前,張人駿斷不會讓南京出事。不如鎮江反其道而行之,積極聯絡蘇杭、上海,或大事可成!”林述慶遂親往南京,果不其然,張人駿擔心新軍在南京城內暴動,把徐紹楨的第九鎮司令部和各標營全部調往城外秣陵關。林述慶見狀立刻返回鎮江協調舉義事宜。11月3日上海起義,4日杭州起義,5日蘇州獨立,6日夜林述慶在鎮江三益棧被公舉為鎮江軍政府都督,7日一早林述慶下發軍令,號令鎮江所有新軍往京硯山聚集。下午4時軍隊集合完畢,林述慶發表軍政府成立宣告,并訓誡軍紀。同時向城內八旗駐軍副都統載穆發布照會,令其繳械投降。載穆見大勢已去,照會一到,即回呈降書。鎮江的光復不僅僅是滬杭蘇等城市光復的簡單慣性遞進,其意義在于鎮江是辛亥革命中罕見的由革命黨人領導且和平光復的城市。鎮江在起義前做了充分的準備工作,所以能夠在起義后迅速有效地形成革命新秩序,并有力地向周圍擴展革命力量,為攻克南京、光復江蘇、聲援武漢,做出了巨大的貢獻。林述慶下野后寫了《江左用兵記》,詳細地記錄了光復鎮江和南京的整個過程。

進軍淮安府

武昌起義爆發后,清廷重新啟用袁世凱,袁世凱隨即把鎮守清江浦的江北提督段祺瑞調到身邊,當地清軍第十三混成協中的革命黨人趙云鵬、龔振鵬乘機于11月4日晚發動起義,雖然義軍于6日攻克清江浦,但趙、龔二人在軍中威望不足以號令,群龍無首之義軍遂成為四處劫掠之潰軍。而十三協軍人多為徐州府人,飽掠淮安后即四散徐海,一時間匪盜蜂起,民不聊生。江北淮海鹽商鄉紳投書鎮江,請求林述慶拯救糜爛。林述慶特遣臧在新為標統、易纘仁副之,偕參謀陳伯盟、孫劍虹率江北籍精兵兩隊約二百多人以“北伐先遣支隊”的名義前往淮安。(臧、陳、孫三人皆淮安府阜寧縣人氏,既是同鄉同學也是結拜兄弟。)

臧在新、易纘仁率部于15日沿運河北上,揚州一帶已由鎮軍軍務部長李竟成授意原水師營管帶徐寶山光復,故一路順暢,三日即抵達淮安。而此時清江浦形勢也發生了變化,當地士紳推舉原督練公所參議官蔣雁行為江北軍政府都督。臧、易、陳、孫四人商議:目前徐寶山占據揚泰、蔣雁行號令淮海,二人雖為友軍,但均非革命黨出身,我們人少勢弱,暫且駐扎淮安,一方面招兵買馬,一方面和蔣、徐形成鼎足之勢,既可相互聯絡抵抗清軍,又可相互制衡以防反復,一切待南京攻克后再圖發展。

12月2日南京光復,張勛北逃徐州,中華民國臨時政府呼之欲出。雖然林述慶因功勛顯著被孫中山譽為“光復南京第一功”,但因其自身及各方因素,不僅沒有爭到江蘇都督,連手下鎮軍官兵都被各方勢力收買兼并,最終落得個通電下野、悄然回鄉的結局。唯有堅守淮安的臧在新、易纘仁一部軍紀嚴明,深得百姓擁護,很快就把人馬擴充到一個團。他們以淮安府城為基地,團部分駐城內漕署和城外欽工。他們穩扎穩打,短時間內兵力覆蓋淮安府屬六縣,對張勛所盤踞的徐州府境形成包圍之勢。剛剛結束光復南京之役的韓恢也懷著北伐壯志,帶著炸彈隊前來淮安襄助。至此,臧在新、易纘仁領導的“駐淮欽軍支隊”聲名鵲起、威震江北,麾下人才濟濟,不僅有大名鼎鼎的韓恢、伏龍、顧錫九、顧汰非、王正宗、江宇涵等志士,還有后來成為軍政要人的顧祝同、韓德勤等。

北伐逐張勛

此時的北京,已經是袁世凱手握重權,并開始和南方各省代表接觸議和,南北雙方在英國駐滬總領事的調停下從12月9日至24日停戰15天。但易纘仁并沒有放松警惕,派出多人深入徐州刺探敵情,果然發現袁世凱為了增加談判籌碼,指使張勛調兵遣將,一旦停火期滿就南下攻取清江浦。黃興在南京接報后深感事態重大,立刻任命孫岳為總司令,率部與鎮軍臧在新團、揚軍李鼐團、滬軍劉基炎旅、江北軍之一部組成五路聯軍。12月24日,張勛剛一發兵就被截堵于窯灣、皂河一線。聯軍與敵連日激戰,沒有讓張勛占到便宜,有力地保障了1912年元旦孫中山在南京就任中華民國臨時大總統。

1912年1月南北和談破裂后,孫中山在南京下令發兵六路北伐,其中一路就是蘇皖會攻徐州。這一路以津浦路為主線,進行了最為著名的固鎮、宿州、徐州三大戰役,而為之策應的則是大運河線江北右路軍。接到北伐命令的臧在新、易纘仁勇為先鋒,打響了江蘇境內的宿遷、睢寧、徐州三大戰役的第一槍。臧在新首先包圍宿遷縣城,易纘仁率精兵攻克宿遷城西之耿車集,以斷絕張勛徐州援軍;而后臧在新、易纘仁合兵血戰睢寧城東之高作鎮,掩護右路軍主力部隊繞過睢寧,直抵徐州城。張勛乞和不成,北伐軍一戰而克徐州,徹底將張勛逐出江蘇。張勛北走濟南,震動京津。

1912年2月12日,在內外壓力之下,清帝溥儀宣布退位。南北停戰之后各地軍隊陸續整編,駐淮欽軍支隊改編為江蘇陸軍第三師第十八旅第三十五團,臧在新任團長、易纘仁為副團長,孫劍虹被委任為睢寧縣長,陳伯盟則回鄉當選為國會國民黨籍眾議員。第三師師長冷遹是鎮江人,也是第九鎮軍官、同盟會會員,和臧在新、易纘仁原本熟識,故將三十五團派駐徐州,擔任徐州城防和徐東剿匪的重任。戰后的徐州民生凋敝、盜匪猖獗,臧在新、易纘仁一方面整飭軍紀、清剿匪患,一方面維護治安、改善民生,徐州一時間呈現出市井繁榮的太平景象。1913年,陸軍部分別授予臧在新陸軍步兵上校(3月2日)、易纘仁陸軍步兵少校(5月24日)之軍銜。

癸丑再革命

1913年3月20日,贏得國會選舉勝利的宋教仁代表國民黨準備北上組閣,卻不幸在上海火車站被暗殺。孫中山主張立即發動二次革命、興師討袁,但黨內各方意見并不一致。直至袁世凱命令北洋軍南下,國民黨才倉促應戰。7月15日,黃興通電就任江蘇討袁軍總司令,發布告將士檄文,并作軍事部署。駐守徐州的第三師師長冷遹接令后,立刻安排臧在新、易纘仁率領三十五團作為先頭部隊于16日零時由利國驛向北洋軍方玉普旅駐扎的韓莊發起進攻。交火之初,江蘇討袁軍節節勝利,但很快北洋軍隊憑借機關槍和大炮的武器優勢就占據了上風。雙方激戰至17日,北洋張勛的援軍趕到韓莊,冷遹師寡不敵眾退回利國驛。18日,利國驛失守,再退至柳泉。19日拂曉,江蘇援軍第八師劉建藩混成支隊趕到柳泉,雙方激戰,相持不下。20日凌晨,江蘇援軍第一師戢翼翹旅趕到,與冷師、劉支隊并力反攻到利國驛一線。不料,北洋軍隊糾集了徐州當地土匪殘部從背后偷襲江蘇討袁軍,還策反了第三師的張宗昌騎兵團。22日夜,腹背受敵、軍心大亂的江蘇討袁軍被迫放棄徐州,各部分頭退往蚌埠,再沿津浦線且戰且退撤往南京。

黃興眼見北洋軍已渡過淮河、直逼南京,為使南京市民免遭戰火蹂躪,他孑然離寧赴滬。冷遹隨即召集部下,讓大家各自分頭潛藏,保存革命力量。易纘仁和臧在新告別冷遹,各自隱匿于上海租界之中。因被北洋政府通緝,不能回家、不能工作,只能白天東躲西藏、晚上去碼頭當苦力。終于有一天臧在新找到易纘仁,告訴他孫中山先生已經在日本組建中華革命黨,準備發動第三次革命,需要同盟會員積極參加。于是他倆一起東渡日本,和許多同志一起研究制定未來的革命計劃。孫中山委任韓恢為江蘇討袁軍總司令,全盤籌措江蘇起義事宜、發展革命力量,安排臧在新在淮上、顏承烈在江北、伏龍在鹽通,而易纘仁則由韓恢親自通過青幫擔保進入上海法租界巡捕房當警察(另一位志士錢通被介紹去南京當警察)。韓恢對易纘仁的解釋是上海法租界擁有特殊的政治環境,非常有利于開展革命工作,需要有一個值得信任的人在法租界做內應。從此易纘仁由軍界轉入警界,利用警察的身份參與保障機關、接應物資、傳遞情報、營救同志等,繼續追隨孫中山先生,直至北伐勝利。1952年9月14日,易纘仁在上海八仙橋家中因病去世。