基于知識圖譜的我國網球運動損傷研究可視化分析

陳志斌,李良明

(湖南科技大學體育學院,湖南 湘潭 411201)

1 研究設計

1.1 數據來源

通過中國知網(CNKI)以“網球運動損傷”為主題詞進行高級檢索,檢索年份為2001—2020年12月,共得到254篇文獻,去除會議、報紙等與網球運動損傷不相關文獻后,得到227篇有效文獻。

1.2 研究工具

本文主要運用Cite Space V軟件進行可視化分析,將導出文獻進行整理與總結,結合數據分析出網球運動損傷的年發文量、關鍵詞、科研機構、作者的可視化分析。

2 結果與分析

2.1 網球運動損傷領域文獻數量統計與分析

由表1可知,2001—2003年的發文量在逐年下降,且在2002年關于網球運動損傷文獻沒有發表,這是由于我國網球運動項目發展起步較晚,在國際大賽上的成績并不突出,所以這期間少有學者去從事相關的研究。2004—2006年的發文量有所上升,這與中國女子球員在國際雙打比賽中取得的優異成績有關,2004年雅典奧運會中國網球取得歷史性的突破,2位中國網球運動員李婷和孫甜甜獲得女雙金牌,隨后鄭潔與晏紫在2006年澳網和溫網比賽中都取得冠軍。

表1 2001—2020年我國網球運動損傷發文量統計表

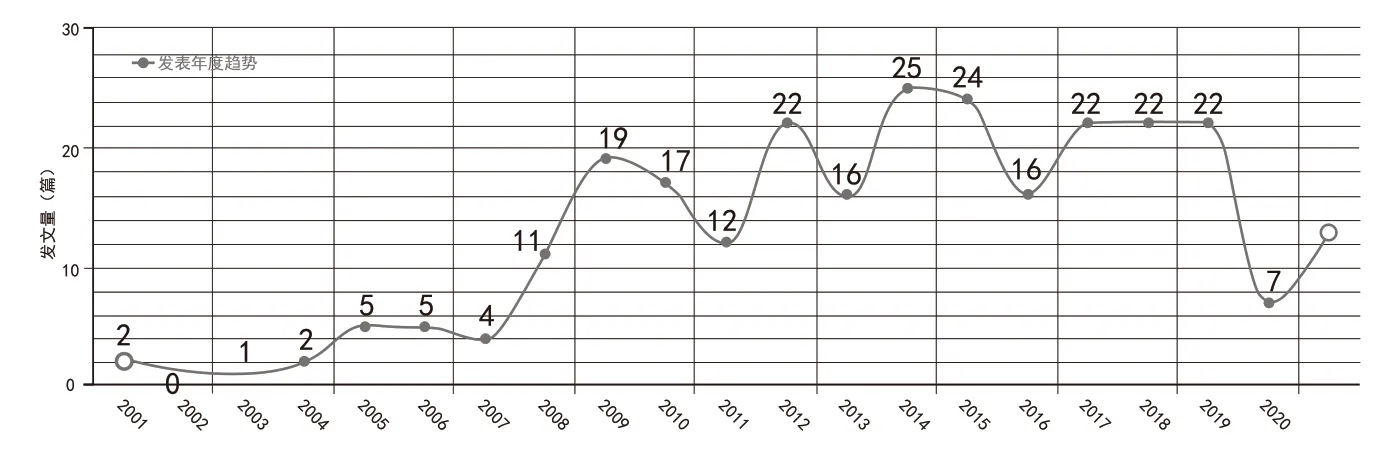

由圖1可知,2001—2020年CNKI數據庫收錄關于網球運動損傷領域文獻數量總體上呈現波浪式增長趨勢,具體可分為以下2個階段:(1)起步發展階段(2001—2010年)。此階段網球運動損傷的發文量逐年增加,但文獻的質量不高。其主要原因是網球運動傳入我國的時間較晚,發展速度較為緩慢,導致參與這項運動的人員較少,沒有形成良好的網球運動發展氛圍,所以研究網球運動領域的學者自然不多。(2)穩定發展階段(2011—2020年)。此階段發文量呈波浪式增長,平均值為每年18.8篇,是第一階段的3倍,增長趨勢較為明顯,且在2012年、2014年、2015年發文數量急劇上升達到峰值。這是由于我國網球運動在國際大賽中取得了優異成績,2011年中國網球運動員李娜獲得法網女單冠軍和澳網亞軍,2014年在澳網獲得冠軍后,排名也達到個人職業生涯的最高,世界第二位 。這一時期由于“李娜效應”,網球運動在國內發展迅速,參與網球運動的人員日益增多,在科研界掀起了一股研究網球運動的熱潮,網球運動損傷成為一個研究熱點,與網球運動損傷相關領域也取得了豐碩成果。

圖1 2001—2020年我國網球運動損傷年度發文量趨勢圖

2.2 網球運動損傷領域關鍵詞共現網絡分析

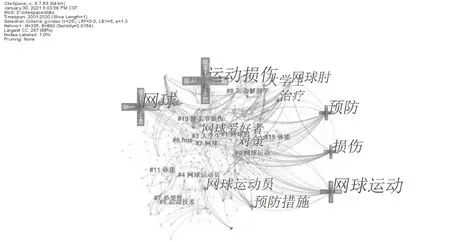

關鍵詞是文獻內容的高度濃縮,反映其研究領域的關注焦點和研究者感興趣的學術話題 。運用Cite Space V軟件繪制知識圖譜,在節點設置區中選擇Keyword(關鍵詞),得到關鍵詞共現網絡(圖2)。從圖2可以看到,關鍵詞節點有335個(N=335),關鍵詞連線860條(E=860),網絡密度為0.0154(D=0.0154),表明關鍵詞之間聯系較多但密度很低。分析圖譜可知,關鍵詞共現頻次排名前15位的依次為(括號內為該關鍵詞出現的次數)運動損傷(109次)、網球(94次)、網球運動(52次)、預防(45次)、損傷(33次)、預防措施(21次)、流行病學研究(20次)、損傷特征(20次)、膝關節損傷(20次)、生物力學建模(19次)、大學生(17次)、治療(15)、網球運動員(15次)、網球肘(12次)、對策(10次),其余關鍵詞共現頻次均在10次以下。

圖2 2001—2020年我國網球運動損傷領域關鍵詞共現網絡

由圖2可知,根據網球運動損傷領域共現網絡聚類分析,可以分為以下3類。第一類是以網球運動員運動損傷為中心的研究網絡,包含以下節點:預防、治療、網球肘、網球運動員等。這表明在網球運動發展過程中,對運動損傷的研究是一大熱點。葉松(2013)在研究中發現,導致運動損傷的原因是多方面的,我國優秀網球運動員運動損傷發生率為100%,主要集中在四肢關節部位;周靜秋(2020)在對網球膝關節損傷特征調查研究中發現,業余網球運動員膝關節損傷率與性別、年齡、訓練水平等因素均不存在顯著性差異 。第二類是以網球運動項目發展為中心的研究網絡,包含以下節點:大學生、網球、網球愛好者等,表明網球運動項目的研究對象是學生。郭敏(2006)在調查研究中發現,大學生對網球運動的興趣是促使網球運動項目快速發展的重要因素。刁凱(2017)在研究中表明,隨著我國競技人才培養模式的改變,網球運動項目正在朝著職業化的方向發展 。第三類是以預防運動損傷為中心的研究網絡,包含以下節點:損傷、對策、預防措施、損傷特征等。欒麗霞(2005)在調查中表明,學生運動損傷的部位和種類較多,主要以關節扭傷為主,運動損傷不僅會影響學生的訓練和學習還會給學生生活上帶來一定的麻煩。鮑勤(2005)在研究中表明,常見的網球運動損傷有許多,要預防運動損傷,就要正確認識其產生的原因,加強自我保護意識,才能最大限度地減少運動損傷。

綜上所述,目前網球運動損傷領域的研究主要集中在“運動損傷”“網球”“網球運動”“預防”4個方面,研究熱點體現在網球運動損傷的成因探究、網球初學者在運動中損傷發生率的研究、網球教學中學生常見運動損傷類型及處理研究、優秀網球運動員損傷及處理研究等,絕大多數研究以理論研究為主,重復研究內容較多,研究方法較為單一,跨領域研究較少,導致該領域理論研究成果與實踐研究成果差距不小。

2.3 網球運動損傷領域科研機構共現網絡分析

運用Cite Space V軟件繪制知識圖譜,在節點設置區中選擇Institution(機構),得到科研機構共現網絡(圖3)。從圖3中可以看到,網球運動損傷領域科研機構有178所(N=178),具有合作關系的只有37所(E=37),網絡密度較低(D=0.0023),最大的核心網絡是以南京體育學院為中心的合作網絡,對科研機構進行統計分析得到表2。從圖3、表2中可以看出,我國網球運動損傷領域的科研機構主要是以全國知名體育院校和師范性大學體育學院為主,特別是專業體育院校在該領域研究占主導地位,專業體育院校的優勢在于它有豐富人力資源與物力資源,專業體育院校擁有眾多科研水平高的教授博士和高水平的教練員、運動員等,學校的科研實驗室也成為研究體育領域的主要場所。在科研機構前8位中,發文量主要集中在高等體育院校,這說明高等體育院校科研水平的高低直接影響體育領域科研成果的高低。

表2 2001—2020年我國網球運動損傷領域排名前8位科研機構

圖3 2001—2020年我國網球運動損傷領域科研機構共現網絡

從圖3中看出,最大的合作團隊是由南京體育學院、中國網球學院、哈佛醫學院共同組成,合作關系最為緊密;其次是由西北師范大學體育學院、鹽城工學院體育部、河南師范大學體育學院等機構共同組成的團隊,合作關系也較為密切;由云南師范大學體育學院和廣州體育職業技術學院等機構組成的團隊,也有合作關系。另外,像北京體育大學、成都體育學院、安徽師范大學體育學院等眾多研究機構都是以獨立研究為主,并未與其他機構形成固定合作關系。

通過分析發現,網球運動損傷領域的科研機構合作并不充分,形成合作關系的科研機構不多,主要是以獨立研究機構為主,研究運動損傷領域應多與運動醫學領域建立合作關系,做到“體醫融合”,這樣才有利于科研過程中信息交流。不同院校之間的合作關系也不夠,所以導致該領域科研成果較少,在今后研究中各科研機構應該加強合作交流,為網球運動損傷領域創造更多的科研成果。

2.4 網球運動損傷領域作者共現網絡分析

運用Cite Space V軟件繪制知識圖譜,在節點設置區域中選擇Author(作者),得到作者共現網絡(圖4)。從圖4中可以看到,圖譜中出現了261個節點(N=261)、103條 連 線(E=103),網絡密度較低(D=0.003),說明作者之間的合作程度很低,只有幾個團隊存在合作關系,其余作者都是獨立研究或是機構內部合作。其中,最大團隊是以蔣宏偉教練(正高級)為核心,團隊包括劉君、蘇陽、錢竟光教授等,該團隊主要從競技體育、職業網球、網球俱樂部、預防損傷等領域進行研究,且與哈佛大學醫學院劉君教授在運動醫學領域也有十分密切的合作。合作關系較為密切的是以鹽城工學院的韓奇為核心,包括仲崇霞、王樂華、張慶鳳等學者,該團隊主要從運動損傷、網球運動和大眾體育等領域進行研究;以及由集美大學的練光祥、陳翼建等學者為合作的團隊,該團隊主要從網球教學、教學模式、老年人體育、主觀運動強度等領域進行研究。作者合作關系僅局限于師生、同事間的合作,不利于不同學科與地域之間作者的學術交流,不能發揮學科融合的優勢,導致在該領域的核心作者較少。在今后發展過程中應加強不同機構、不同領域、不同學科作者間的合作交流,為網球運動損傷領域貢獻出自己的力量。

圖4 2001—2020年我國網球運動損傷領域作者共現網絡

3 結 論

3.1 國內網球運動損傷研究的年發文量呈波浪式上升的趨勢,但高質量的文獻數量不多。

3.2 國內網球運動損傷研究的熱點和前沿主要集中在網球、運動損傷、網球運動、預防損傷等方面。

3.3 科研機構主要是以專業體育院校為主,科研機構間合作較少,僅形成以南京體育學院為核心的科研機構。

3.4 研究作者主要集中在專業體育院校,突出的有蔣宏偉和錢競光,但該領域核心作者較少,且作者之間的合作關系不夠密切。