新冠肺炎疫情期間大眾科學(xué)健身狀況調(diào)研

吳丹怡 莊文珍 孫陳昊

(浙江師范大學(xué)體育與健康科學(xué)學(xué)院 浙江金華 321004)

新冠肺炎疫情暴發(fā)前期,該課題組已經(jīng)針對(duì)浙江省杭州市“關(guān)于大眾對(duì)科學(xué)健身的認(rèn)知和需求”進(jìn)行了調(diào)研。在此基礎(chǔ)上,課題組對(duì)大眾在新冠肺炎疫情期間的科學(xué)健身狀況展開(kāi)了調(diào)查,設(shè)計(jì)新冠肺炎疫情期間科學(xué)健身的相關(guān)問(wèn)題,并針對(duì)浙江省杭州市內(nèi)的群眾進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,收集大眾在疫情未暴發(fā)時(shí)、疫情期間以及疫情得到有效控制時(shí)大眾的健身計(jì)劃、影響因素、主觀態(tài)度等相關(guān)數(shù)據(jù)。運(yùn)用比較分析等手段,重點(diǎn)分析大眾在新冠肺炎疫情期間進(jìn)行科學(xué)健身時(shí)的科學(xué)性問(wèn)題,并針對(duì)分析結(jié)果,結(jié)合當(dāng)前疫情時(shí)有復(fù)發(fā)的情況提出科學(xué)合理的建議。

1 研究對(duì)象與研究方法

1.1 研究對(duì)象

該文以疫情期間在浙江省杭州市范圍內(nèi)居住的大眾群體為研究對(duì)象。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻(xiàn)資料法

該文運(yùn)用中國(guó)知網(wǎng)等數(shù)據(jù)庫(kù),查閱疫情期間科學(xué)健身、體育鍛煉、疫情防護(hù)等相關(guān)文獻(xiàn),并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索疫情期間大眾體育鍛煉相關(guān)報(bào)道,對(duì)其進(jìn)行整理、分析和歸納。

1.2.2 問(wèn)卷調(diào)查法

鑒于疫情期間大眾居家隔離的情況,該研究針對(duì)疫情發(fā)展的前、中、后3 個(gè)階段設(shè)計(jì)問(wèn)卷,通過(guò)問(wèn)卷星平臺(tái)向疫情期間在浙江省杭州市范圍內(nèi)居住的群眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷的發(fā)放。共發(fā)放1282 份問(wèn)卷,收集問(wèn)卷1282份,有效回收問(wèn)卷1037份。

1.2.3 專(zhuān)家訪談法

通過(guò)訪談?wù)憬瓗煼洞髮W(xué)博士生導(dǎo)師、博士后合作導(dǎo)師李啟迪教授,浙江省體育特級(jí)教師董玉泉老師,體育教研員趙一峰老師等諸位體育科研領(lǐng)域?qū)<遥蕴岣哐芯康目茖W(xué)性。

1.2.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)法

將問(wèn)卷星平臺(tái)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。

2 新冠肺炎疫情期間大眾健身的科學(xué)性分析

2.1 自我的健身計(jì)劃及了解途徑

針對(duì)疫情期間健身計(jì)劃的調(diào)查,數(shù)據(jù)顯示,55.14%的群眾沒(méi)有使用任何健身指導(dǎo)平臺(tái),僅依據(jù)自我的主觀意識(shí)設(shè)計(jì)健身計(jì)劃;34.87%的群眾選擇使用Keep等運(yùn)動(dòng)APP,了解科學(xué)健身的方法和手段;21.61%的群眾通過(guò)抖音等相關(guān)小視頻程序的分享,了解科學(xué)的健身計(jì)劃;僅4.62%的群眾通過(guò)政府網(wǎng)站等公共服務(wù)移動(dòng)平臺(tái)來(lái)了解科學(xué)健身。

上述數(shù)據(jù)可見(jiàn),大眾對(duì)科學(xué)健身計(jì)劃的重要性認(rèn)知相對(duì)薄弱,健身計(jì)劃以主觀判斷為主,主要了解渠道為運(yùn)動(dòng)APP和抖音、快手等小視頻分享,對(duì)政府網(wǎng)站的關(guān)注度較少。疫情期間,群眾居家健身熱度高漲,帶動(dòng)了各類(lèi)自媒體和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布健身視頻教學(xué),可以說(shuō),網(wǎng)絡(luò)體育健身視頻成為新冠疫情期間引領(lǐng)體育健身知識(shí)傳播、構(gòu)建體育知識(shí)主流話語(yǔ)的關(guān)鍵載體[1],但就視頻中動(dòng)作的科學(xué)性問(wèn)題,眾說(shuō)紛紜。

因此,如何引導(dǎo)群眾合理利用平臺(tái),設(shè)計(jì)科學(xué)的健身計(jì)劃,對(duì)于實(shí)現(xiàn)全民科學(xué)健身有至關(guān)重要的影響。

2.2 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目選擇的科學(xué)性分析

此次新冠病毒主要攻擊的是人體的免疫系統(tǒng)和呼吸系統(tǒng),在體育鍛煉項(xiàng)目中,健身氣功鍛煉和慢跑鍛煉對(duì)人體免疫水平有明顯提高。

在疫情的管控下,大眾無(wú)法自由到戶外進(jìn)行健身,同時(shí)在項(xiàng)目的選擇方面,具有一定的局限性。居家健身是特殊時(shí)期、特定人群的主要健身方式,但在疫情結(jié)束之后,這種健身方式的受眾范圍可能會(huì)擴(kuò)大很多[2]。此次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,家庭快步走、原地快速踏步以及健身操類(lèi)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目是疫情期間大眾的普遍選擇。在保證運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度和運(yùn)動(dòng)量的情況下,這些項(xiàng)目都可以有效提升健身者的免疫系統(tǒng)的免疫能力和身體健康水平。雖然疫情期間有多篇報(bào)道,介紹五禽戲、八段錦等傳統(tǒng)體育健身操在醫(yī)療健身等方面的運(yùn)用,但就此次收集的數(shù)據(jù)看,大眾對(duì)傳統(tǒng)體育的了解與運(yùn)用仍處于較低水平。

2.3 運(yùn)動(dòng)前的準(zhǔn)備活動(dòng)和運(yùn)動(dòng)后的肌肉放松

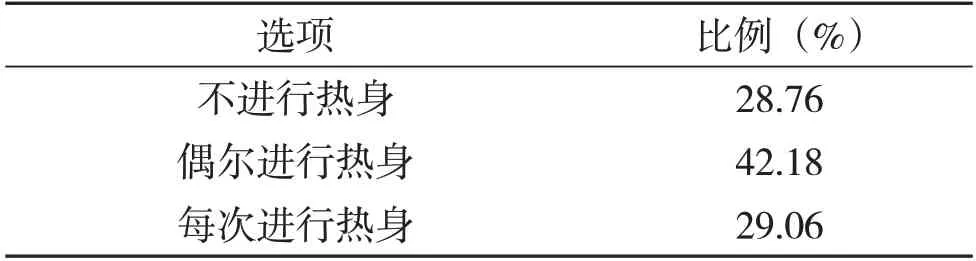

大眾在健身前后,準(zhǔn)備活動(dòng)和肌肉放松的參與頻度分析結(jié)果,如表1 和表2 所示,作為運(yùn)動(dòng)健身時(shí)必不可少的環(huán)節(jié),大眾對(duì)健身前熱身和運(yùn)動(dòng)后肌肉放松的認(rèn)識(shí)比較缺乏。與運(yùn)動(dòng)前熱身相比,大眾對(duì)運(yùn)動(dòng)后需要肌肉放松的認(rèn)識(shí)略強(qiáng)一些。

表1 大眾運(yùn)動(dòng)前準(zhǔn)備活動(dòng)的參與頻度

表2 大眾運(yùn)動(dòng)后肌肉放松的參與頻度

2.4 健身運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度的科學(xué)性分析

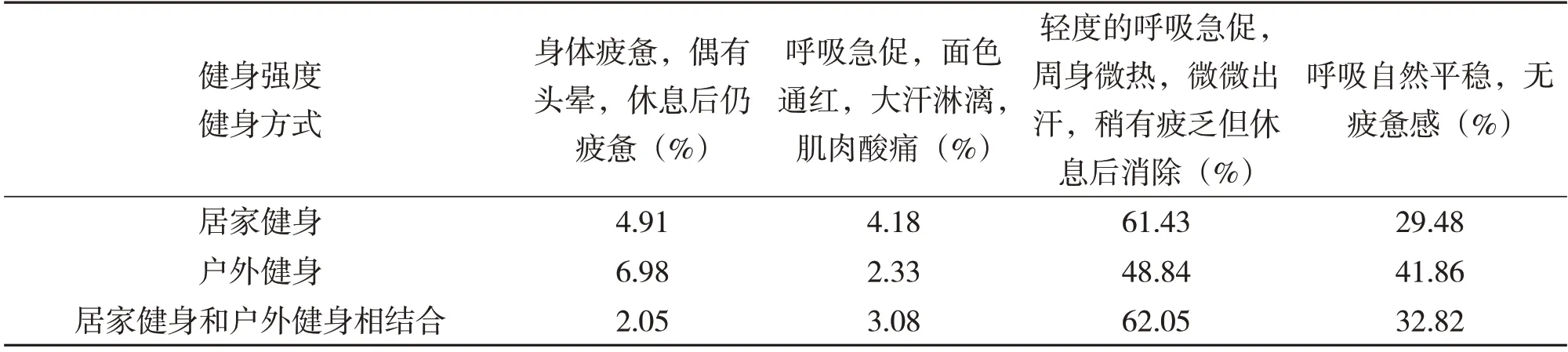

在此次調(diào)研中,59.61%的群眾在疫情期間進(jìn)行健身活動(dòng)的目的是增強(qiáng)免疫力及預(yù)防疾病。對(duì)于運(yùn)動(dòng)與免疫力提高的關(guān)系,87.17%的群眾認(rèn)為疫情期間進(jìn)行健身對(duì)提高免疫力有幫助。但實(shí)際上,科學(xué)有規(guī)律的運(yùn)動(dòng)以及有一定運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度和運(yùn)動(dòng)量的健身項(xiàng)目對(duì)提升機(jī)體免疫力有一定的幫助[3]。如表3 所示,疫情期間65.57%的群眾選擇居家健身,其中61.43%的群眾健身強(qiáng)度適中,運(yùn)動(dòng)結(jié)束后周身微熱,微微出汗,稍有疲乏,但休息后消除。在場(chǎng)地限制以及口罩佩戴的需要等因素的影響下,選擇以戶外健身或居家健身與戶外健身相結(jié)合為主要健身方式的群眾,運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度相對(duì)過(guò)小。

表3 大眾疫情期間的健身方式與健身強(qiáng)度比例

此次新冠肺炎是由上呼吸道感染,向下蔓延而導(dǎo)致的肺部炎癥。適量強(qiáng)度的規(guī)律性身體運(yùn)動(dòng)可明顯降低上呼吸道感染風(fēng)險(xiǎn),小強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)后的免疫力的提高作用較小,而大強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)則會(huì)使之明顯增高[4]。根據(jù)大眾健身后的身體感覺(jué)可知,大眾居家健身計(jì)劃的安排存在一定的不合理之處,尤其是進(jìn)行戶外健身的群眾,存在健身強(qiáng)度偏小的問(wèn)題。

2.5 健身時(shí)間段選擇的科學(xué)性

由表4可知,在此次調(diào)查中,超過(guò)一半的杭州市民沒(méi)有固定的健身時(shí)間段,同時(shí)健身時(shí)間段的選擇較為分散,并沒(méi)有集中的時(shí)間段。

表4 大眾疫情期間的健身時(shí)間段比例

就健身時(shí)間選擇的科學(xué)性而言,一天中14點(diǎn)至17點(diǎn)更適宜進(jìn)行健身活動(dòng)。此時(shí),人體體溫相對(duì)較高,身體糖原儲(chǔ)備充足,能量供應(yīng)充足,肌肉及神經(jīng)的狀態(tài)更適宜進(jìn)行健身活動(dòng),能夠大幅度降低運(yùn)動(dòng)損傷的風(fēng)險(xiǎn)。并且,因植物受光合作用的影響,下午的空氣質(zhì)量為一天中最佳質(zhì)量,空氣中氧氣含量為一天中最高含量,這為開(kāi)展有氧健身活動(dòng)提供了良好的條件。但受工作和學(xué)習(xí)時(shí)間的影響,杭州市居民無(wú)法規(guī)律地在該時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行健身活動(dòng),健身時(shí)間選擇的問(wèn)題亟待解決。

2.6 運(yùn)動(dòng)過(guò)程中口罩佩戴的科學(xué)性

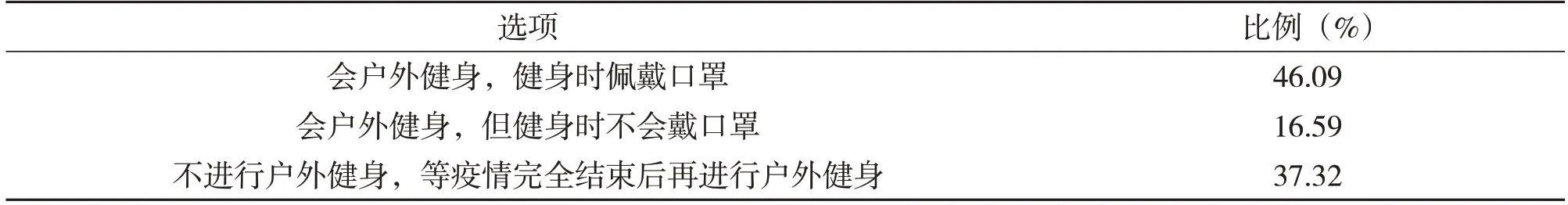

針對(duì)疫情得到有效控制之時(shí),大眾是否會(huì)選擇戴口罩進(jìn)行戶外健身問(wèn)題,接近半數(shù)的群眾表示仍會(huì)堅(jiān)持進(jìn)行戶外健身,但在健身時(shí)佩戴口罩;但也有大多數(shù)的群眾選擇不進(jìn)行戶外健身,希望等到疫情完全結(jié)束后,再進(jìn)行戶外健身;僅少數(shù)群眾選擇進(jìn)行戶外健身,且不佩戴口罩(見(jiàn)表5)。

表5 疫情有效控制期間大眾健身時(shí)口罩的佩戴情況占比

經(jīng)過(guò)積極地宣傳和引導(dǎo),我國(guó)疫情得到了有效控制,但在調(diào)研期間,國(guó)內(nèi)仍未研發(fā)出能夠有效預(yù)防或治療此次新冠肺炎的疫苗、藥物。在疫情防控常態(tài)化的背景下,大眾逐漸開(kāi)始了戶外健身活動(dòng)。但有部分杭州市居民就健身時(shí)口罩佩戴的科學(xué)性的認(rèn)知存在一定的欠缺,被調(diào)查者中大部分群眾選擇佩戴口罩進(jìn)行戶外健身缺乏科學(xué)依據(jù),對(duì)其科學(xué)健身有著較大的影響。

醫(yī)用口罩作為疫情期間有效的防護(hù)用品,在防御新冠肺炎病毒方面具有良好的效果,但其在防御病毒的同時(shí),也阻礙了一部分的空氣吸入。在健身活動(dòng)過(guò)程中,人體需氧量較正常活動(dòng)時(shí)高,佩戴口罩進(jìn)行健身活動(dòng),尤其是進(jìn)行跑步、健身操、快步走等中等以上強(qiáng)度的有氧運(yùn)動(dòng),極易造成人體攝氧量無(wú)法滿足運(yùn)動(dòng)的需氧量,以至于出現(xiàn)缺氧、窒息等情況[5]。大眾佩戴口罩進(jìn)行戶外健身活動(dòng),不僅無(wú)法達(dá)到增強(qiáng)體質(zhì)、提高自身免疫力等功效,反而增加了健身過(guò)程中窒息等風(fēng)險(xiǎn)[6]。

2.7 運(yùn)動(dòng)過(guò)程中自我身體指標(biāo)變化的關(guān)注度

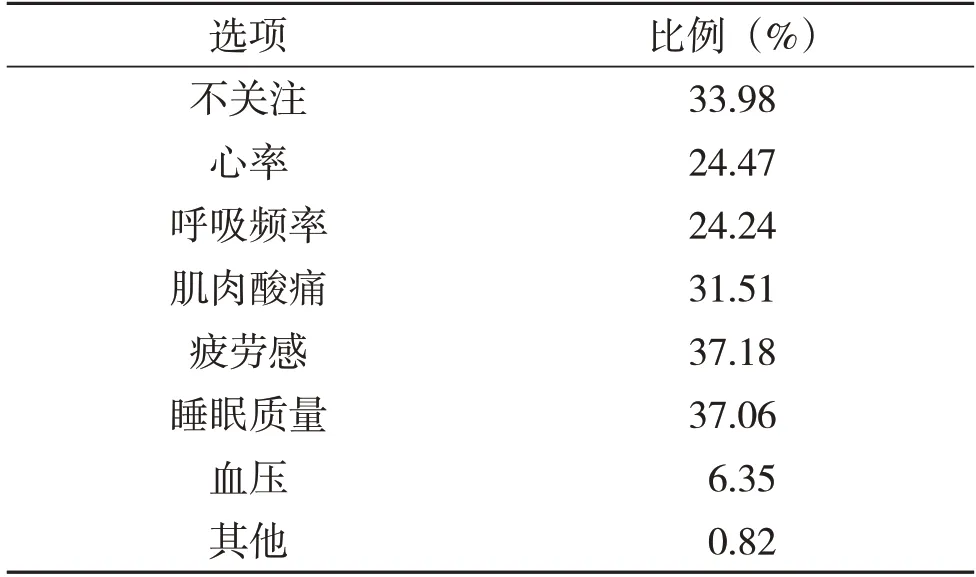

如表6 數(shù)據(jù)顯示,66.02%的群眾對(duì)身體指標(biāo)的變化有關(guān)注,針對(duì)心率、呼吸頻率、肌肉酸痛、疲勞感、睡眠質(zhì)量等問(wèn)題,大眾的關(guān)注程度普遍比較平均。其中,大眾對(duì)肌肉酸痛、疲勞感、睡眠質(zhì)量等直觀的身體指標(biāo)變化關(guān)注程度相對(duì)較高,對(duì)心率、呼吸頻率等需要儀器測(cè)量的身體指標(biāo)關(guān)注程度略低。

表6 大眾疫情期間居民關(guān)注身體指標(biāo)的種類(lèi)占比

由此可見(jiàn),大眾對(duì)健身過(guò)程中自我身體指標(biāo)變化的關(guān)注度較高,但主要集中在直觀的主體感受上,對(duì)于心率、呼吸頻率等身體重要指標(biāo),可能受到科學(xué)健身知識(shí)儲(chǔ)備和測(cè)量?jī)x器等因素的影響,關(guān)注度偏低。

心率受外界因素干擾較小,不以運(yùn)動(dòng)的時(shí)間、距離和成績(jī)?yōu)橐罁?jù),能有效了解和監(jiān)控人體的運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí),其測(cè)量方法為僅需將運(yùn)動(dòng)停止后立刻測(cè)得的10s鐘脈搏數(shù)乘以6,即可算出運(yùn)動(dòng)時(shí)的每分鐘的大概心率[7]。在健身時(shí),居民多關(guān)注自身身體指標(biāo)的變化,能夠有效把握健身強(qiáng)度和提升健身的科學(xué)性。

2.8 科學(xué)健身的影響因素淺析

針對(duì)未在新冠肺炎疫情期間進(jìn)行健身活動(dòng)的群眾進(jìn)行調(diào)研發(fā)現(xiàn),場(chǎng)地、器械以及科學(xué)的居家健身指導(dǎo)是大眾在新冠肺炎疫情期間主要的健身需求。31.15%的群眾表示在疫情防控期間沒(méi)有合適的場(chǎng)地和器械進(jìn)行健身。同時(shí),針對(duì)大眾科學(xué)健身的了解途徑的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,超過(guò)50%的群眾沒(méi)有使用任何健身指導(dǎo)平臺(tái),僅依據(jù)自我的主觀意識(shí)設(shè)計(jì)健身計(jì)劃,大眾健身的科學(xué)缺失,很大程度上是由于缺乏科學(xué)的健身指導(dǎo)。

隨著公共服務(wù)平臺(tái)在疫情期間的興起,眾多健身博主職業(yè)市場(chǎng)也擴(kuò)大起來(lái),但平臺(tái)上宣傳的健身知識(shí)和技術(shù)方法的科學(xué)性還有待考證,需要一個(gè)權(quán)威平臺(tái)參與篩選、視察工作,以防止群眾在平臺(tái)上學(xué)習(xí)到偽科學(xué)的健身知識(shí)和動(dòng)作技術(shù)方法。另外,在杭州市飛快的生活節(jié)奏下,工作、學(xué)習(xí)生活直接影響了健身時(shí)間的選擇和分配,這需要杭州市民根據(jù)自身的實(shí)際情況,結(jié)合科學(xué)健身知識(shí)進(jìn)行時(shí)間的分配,并養(yǎng)成良好的習(xí)慣。

3 結(jié)論

通過(guò)對(duì)新冠肺炎疫情期間杭州市民的調(diào)研數(shù)據(jù)分析,并與已有的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,得出以下結(jié)論:(1)疫情期間,大眾對(duì)于疫情期間科學(xué)健身有較為明確的認(rèn)識(shí),居家健身是大眾的主要健身方式;(2)保持身心健康、提高免疫力是其參與健身的主要目的,家庭快步走和健身操類(lèi)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目是其主要的健身形式;(3)大眾相應(yīng)的科學(xué)健身知識(shí)儲(chǔ)備較少,部分群眾存在缺乏合適的場(chǎng)地、缺少健身器械等困擾,居家健身的效果受到一定的影響;(4)疫情期間,公共服務(wù)移動(dòng)平臺(tái)所傳播的科學(xué)健身知識(shí)的科學(xué)性還有待考證,群眾的科學(xué)健身知識(shí)水平有待提高,在項(xiàng)目選擇和健身計(jì)劃的設(shè)計(jì)上缺乏專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)。

4 建議

4.1 科學(xué)處理疫情防護(hù)與健身的關(guān)系

實(shí)踐證明,口罩對(duì)于新冠肺炎病毒的防控有顯著的作用。在疫情防控常態(tài)化的大背景下,大眾進(jìn)行戶外健身活動(dòng)時(shí),應(yīng)注意合理使用口罩。

對(duì)于健身運(yùn)動(dòng)者來(lái)說(shuō),口罩在一定程度上增加了空氣阻力,阻礙了人體在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中對(duì)氧氣的攝取,人體呼吸肌負(fù)擔(dān)加大,易引發(fā)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的不良后果。進(jìn)行戶外健身的群眾應(yīng)在健身時(shí),盡量選擇人流量相對(duì)較少的通風(fēng)處,在健身過(guò)程中全程不佩戴口罩;在人群較多處,適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度;健身活動(dòng)結(jié)束時(shí),不應(yīng)立即戴上口罩,待調(diào)整好呼吸后再佩戴口罩。進(jìn)行室內(nèi)健身活動(dòng)的群眾,在健身時(shí)注意做好環(huán)境的通風(fēng),在健身房?jī)?nèi)健身時(shí),須保持適當(dāng)?shù)纳缃痪嚯x。提倡在疫情期間,健身方式以室內(nèi)健身為主,杭州市民可通過(guò)各類(lèi)權(quán)威平臺(tái)學(xué)習(xí)相關(guān)科學(xué)的健身知識(shí)和動(dòng)作技能。

4.2 科學(xué)設(shè)計(jì)健身計(jì)劃

經(jīng)過(guò)此次疫情的暴發(fā)與防控,不少群眾對(duì)科學(xué)健身的了解也逐漸深入,特別是一些原本無(wú)健身習(xí)慣的群眾希望在疫情結(jié)束后加入到科學(xué)健身的行列中來(lái)。在疫情防控常態(tài)化的大背景下,建議循序漸進(jìn)地開(kāi)展戶外健身活動(dòng)。

此次新冠肺炎是由上呼吸道感染,向下蔓延而導(dǎo)致的肺部炎癥。適量強(qiáng)度的經(jīng)常性身體運(yùn)動(dòng)可明顯降低上呼吸道感染。大眾在健身時(shí)應(yīng)科學(xué)控制運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,提高對(duì)自身心率、呼吸頻率等指標(biāo)的關(guān)注度,根據(jù)自我身體指標(biāo)的變化適當(dāng)調(diào)整健身的強(qiáng)度。

在健身活動(dòng)時(shí),大眾還應(yīng)重視健身前的熱身活動(dòng)和健身結(jié)束后的肌肉放松,注意運(yùn)動(dòng)裝備的科學(xué)穿戴,以減少運(yùn)動(dòng)損傷的風(fēng)險(xiǎn)。可咨詢相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員,或查閱相關(guān)書(shū)籍進(jìn)行科學(xué)運(yùn)動(dòng)。

4.3 形成良好的健身習(xí)慣

疫情期間,不少群眾希望通過(guò)健身活動(dòng)以提高自身免疫力,預(yù)防疾病。雖然目前較多研究顯示,體育鍛煉有助于肺部和呼吸系統(tǒng)排除病毒,促使白細(xì)胞進(jìn)入血液,提高人體免疫力,但體育鍛煉提高免疫力和抵抗力的效果需要長(zhǎng)期堅(jiān)持。因此,大眾需要尤為注意養(yǎng)成良好的健身習(xí)慣,著重注意健身的科學(xué)性。疫情期間,長(zhǎng)時(shí)間未進(jìn)行健身活動(dòng)的群眾注意做好身體各個(gè)關(guān)節(jié)的防護(hù),建議制訂1~3周的恢復(fù)計(jì)劃,依據(jù)各個(gè)關(guān)節(jié)的適應(yīng)情況適當(dāng)調(diào)整并規(guī)劃一個(gè)適合自己的健身計(jì)劃,保持運(yùn)動(dòng)健身的規(guī)律性和周期性[8]。

另外,運(yùn)動(dòng)前后自身身體指標(biāo)變化能夠有效反映群眾的運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,在運(yùn)動(dòng)前后采取簡(jiǎn)易測(cè)量方法和直觀感覺(jué)法判斷自身運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度并記錄,在一定程度上合理調(diào)整自身運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,提升健身的科學(xué)性。

4.4 國(guó)內(nèi)外協(xié)同發(fā)展,共商共建科學(xué)健身家園

在疫情期間,我國(guó)在很短的時(shí)間內(nèi)采取了有效控制手段進(jìn)行防控,取得了抗疫斗爭(zhēng)重大戰(zhàn)略成果,如鳳凰涅槃般煥發(fā)新生,贏得了各國(guó)的肯定,為全球抗擊疫情提供了“中國(guó)樣本”。鑒于國(guó)外的科學(xué)健身理論發(fā)展較早,相對(duì)于我國(guó)也較為成熟,其有關(guān)體育健身俱樂(lè)部的品牌建設(shè)方面的研究也更加深入[9]。

疫情的防控雖限制了人們的活動(dòng)空間,但在一定程度上推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展。建議通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的形式,在分享“疫情防控的中國(guó)方案”的同時(shí),虛心學(xué)習(xí)國(guó)外體育前沿科學(xué)研究,并結(jié)合我國(guó)醫(yī)療現(xiàn)狀,制訂疫情期間全民科學(xué)健身的“中國(guó)方案”。在信息化時(shí)代的大背景之下,以科學(xué)健身帶動(dòng)外交,建立國(guó)際間的友好交流,共商共建科學(xué)健身家園。

4.5 加強(qiáng)社區(qū)內(nèi)科學(xué)健身知識(shí)的宣傳

由于政府部門(mén)的相關(guān)健身體制的不完善,導(dǎo)致城市和農(nóng)村之間的體育資源分配不均,甚至存在資源分配不合理的情況,城鄉(xiāng)體育的發(fā)展參差不齊,嚴(yán)重阻礙了疫情期間全民健身活動(dòng)的展開(kāi)[10]。政府可以積極改善相關(guān)體制,改進(jìn)體育資源的再分配。同時(shí),倡導(dǎo)城鄉(xiāng)間健康和醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)科學(xué)健身知識(shí)的宣傳,如開(kāi)展科學(xué)健身知識(shí)分享會(huì)和科學(xué)健身知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)猜等活動(dòng)。

鑒于疫情期間應(yīng)盡量避免大規(guī)模聚集,建議以社區(qū)、單元為單位,小范圍組織科學(xué)健身知識(shí)宣傳[11]。可由社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)中心發(fā)起,在社區(qū)之間設(shè)立科學(xué)健身知識(shí)分享站點(diǎn),針對(duì)不同年齡段的群體,尤其是老年人群進(jìn)行科學(xué)健身和疫情防控知識(shí)的宣傳。可定期在空曠地帶組織5~10人的科學(xué)健身活動(dòng),引導(dǎo)群眾參與并深入了解科學(xué)健身。