基于TCPA教學模式的生態環境規劃課程教學改革實踐與分析

唐 宇,施春華,頡洪濤

(浙江農林大學暨陽學院,浙江 諸暨 311800)

1 引言

生態環境是關系民生的重大社會問題,我國政府歷來重視生態環境保護工作,現已全面推進大氣、水、土壤污染防治,持續加大生態環境保護力度,生態環境質量得到一定程度改善[1]。但當前多領域、多類型生態環境問題依然嚴峻,生態環境質量與人民群眾需求和期待差距還較大,提高環境質量,加強生態環境規劃和綜合治理,加快補齊生態環境短板,依然是當前生態環境規劃和保護的核心任務[2~4]。生態環境規劃課程立足社會和環境生態問題,以生態學和環境科學理論為基礎,結合規劃學和管理學原理,利用3S和計算機輔助等技術手段為改善區域生態平衡,開展生態風險評估,進行生態管理,為生態環境建設提供科學依據,在當前我國快速推進城鄉一體化進程中發揮著極其關鍵的作用[5,6]。

生態環境規劃是地理學、生態學、環境科學等學科的重要課程,旨在讓學生掌握生態環境規劃的原理、方法和技術,為生態環境協同管理提供科學依據。然而,生態環境規劃系統性極強,涉及的知識面廣,知識交互性和系統性強,學習難度較大,學生普遍存在學習熱情不高和課程融入感不強的問題[7]。針對此,本研究采用“TCPA”教學模式(圖1),將理論教學(Theory teaching-T)、案例教學(Case method-C)、實踐教學(Practice teaching-P)和評價教學(Assessment teaching-A)結合在一起,以期在生態環境規劃課程教學中形成一體化的理論與實踐教學模式[6,8]。為了提出科學性和針對性強的教學改革內容,首先對生態環境規劃課程教學存在的問題進行分析,在此基礎上利用“TCPA”模式進行教學內容和方式進行調整優化,最后對教學改革效果進行評估,并分析TCPA教學模式對于生態環境規劃課程教學的適用性,提出下一輪教學實施的改進建議。

圖1 TCPA教學模式的組成和應用框架

2 課程教學存在的問題

2.1 課堂學時偏少

生態環境規劃課程涉及內容較多,包括生態學基礎、林草專業知識以及3S技術與應用等,內容跨度大[9]。以高甲榮和齊實編著的《生態環境建設規劃》(第2版)(以下簡稱生態環境建設規劃,2012)為例,全書包含11章180小節,內容從理論、方法論到專項規劃以及案例等,理論部分較為抽象,評價方法部分涉及較多數學運算,專項規劃部分涉及生態因子眾多,但課時較少。大多數院校的課時設置在32~40之間,學時明顯偏少,導致教學過程中普遍存在學時緊、內容多的問題,影響了學生的課堂學習效果。

2.2 教材內容老舊

隨著我國環境治理水平的提高,生態環境規劃的重要性更加突出,但目前高校在用的生態環境規劃相關教材數量少,內容相關性也有待提升。一些理論已經不符合當代環境治理的理念和需求,對應的案例也已經是10年前的項目,不適應現代生態環境規劃的發展,因此亟需對教材內容進行補充更新[10~12]。就當前而言,教材內容中建議補充國土空間整體規劃以及新興技術,如人工智能在生態環境規劃中的應用等內容。

2.3 缺乏實踐教學

生態環境規劃是一門應用性很強的課程,但在實際的教學中仍然是以教師講授為主體,學生被動聽課較多。盡管多媒體教學在一定程度上能為學生課堂討論提供更豐富的案例資料,但學生的課堂參與度仍然不夠。加之學識和實習課程經費的投入不足,實踐教學的比例明顯偏低[13~15]。因此,建議在課程設置中涉及一部分實踐教學,如學生分組共同完成一項生態環境規劃或者實地參觀調研某一區域的生態環境規劃落實情況等。

3 教學實踐設計與過程

3.1 課堂教學內容調整(T和C)

基于現有的課程學時設置,對教材內容進行重新梳理、取舍,增強學生對重點和難點內容的理解和掌握。以《生態環境建設規劃》(2012)為例,課改中將生態環境建設概論一章中的1小節,即生態環境規劃的主要內容和程序,單獨作為一節課進行詳細講解,并配以最新案例分析。將生態環境規劃的理論基礎一章調整為自修章節,安排1小節時間進行討論和交流,答疑解惑。重點章節為生態調查的方法和過程以及生態環境分析與評價,將詳細進行講解。然后結合水土資源評價以及3S技術的應用,建立起完整的課程邏輯體系,之后是水土保持、林業生態工程、自然保護區等專題規劃的講解和分析。

3.2 前沿科研成果解析(T和C)

每節課利用10分鐘分享該章節前沿科研成果,尤其應該分享解析頂級期刊所刊載的最新研究成果,培養學生創新性思維和專業研究興趣。同時根據“生態環境規劃”、“生態環境監測技術”、“生態環境視點”等專業公眾資訊號的推送內容以及最新發表的科學研究內容,選擇相對應的研究熱點和研究方法對學生進行知識引導和解析。

3.3 小組互助式討論學習(P)

采用學習小組的方式,將選課學生分成約8個小組進行平時的課堂管理、隨堂討論、課后互促和作業互評等。每個小組設定組長,負責協調組內分工協作并反饋組內學生對課程的疑惑、難點等,就課程存在的不足之處向授課教師進行集中反饋。同時以小組為單位,分工協作,共同完成一項區域性生態環境規劃,出具報告并進行匯報,授課教師引導小組互評,最后進行綜合點評。

3.4 教學互評反饋追蹤(A)

重點評價學習質量和作業質量,學習質量的評價通過課上教師提問以及學生討論等環節進行反饋,要建立課堂問答及小組討論的獎懲機制,課堂表現和平時成績掛鉤,引起學生的高度重視,提高教學質量。成立小組互評機制時,要設立互評機制準則,追求科學評價,評價不在多,但一定要精,培養學生對專業知識模塊的“火眼金睛”。任課教師要對評價機制的運作整體把控,并且對提出的問題要逐一進行跟蹤解決。

4 教學改革分析與反思

4.1 教學改革效果分析

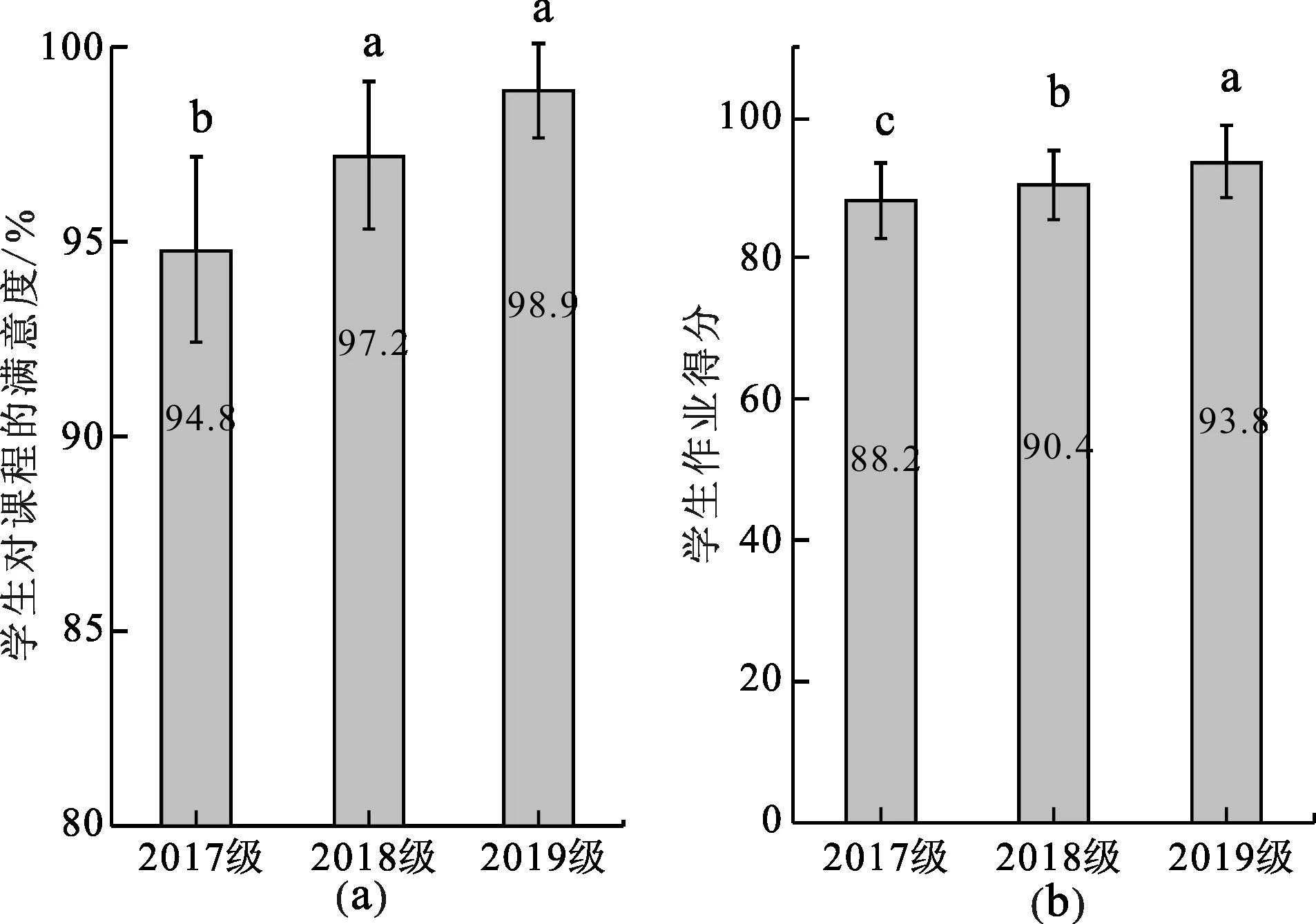

此次課改歷時3年,參與學生為2017、2018和2019級人文地理與城鄉規劃專業學生,共計160余人/次。在課改過程中,通過匿名問卷調查等方法對學生的課程滿意度、作業質量等數據進行了持續采集,并進行對比分析,結果表明:TCPA教學模式顯著提高了學生對課程的滿意度和作業質量(圖2),學生的學習積極性和主動性也得到同步提升。

圖2 TCPA教學法對教學質量的影響

此外,通過TCPA教學法,學生理論聯系實際能力得到強化,學習參與度明顯提高。學生對課程知識點的梳理、歸納能力明顯提升,系統性邏輯思維能力得到明顯提升。學生通過作業匯報、互評分析和反饋修改,對word的應用熟悉度、PPT制作水平和匯報交流能力也得到了很好的鍛煉。

4.2 教學改革反思

作為一門綜合性強的專業課程,授課教師首先應該加強自身專業知識深度和廣度的擴展,以更系統、邏輯性更強的授課形式將本課程的知識點講授給學生,同時加強對學生系統思維能力的引導培養。要在有限的學時內要將課程大綱要求的知識點精講給學生,對于任何教師是極大的挑戰,尤其是當學生的生態學基礎知識掌握不夠牢固的時候,需要對知識點進行重復講授,因而也更考驗授課教師能否以更通俗易懂的方式進行授課。其次,在課改過程中要密切與學生聯系,使實踐教學(P)和評價教學(A)的效果得到及時更新反饋,及時為學生答疑解惑,引導學生建立整體的課程邏輯體系。最后,應該為學生校外參觀調研提供更多的支持,可以申請學校教學經費,并結合教師個人的科研項目,爭取在一學期內能夠給予學生1、2次校外參觀調研機會,通過實踐教學增強學生對生態環境規劃的理解,通過案例調查使學生掌握生態環境規劃的原理、方法和技術,在課程結束時能夠在資料獲取渠道充足的情況下完成一項生態環境規劃。