地鐵同區間不同聯絡通道凍結效果對比分析

劉家鮑

(中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設有限公司,北京 101100)

在發生險情時聯絡通道在保障生命安全起到重要的作用,素有“生命通道”之稱,是地鐵建設過程中的必不可少的一環。在建設過程中聯絡通道往往具有施工難度大、危險性高等特點,因此施工過程中需要采取加固措施。人工凍結法以其適用性強、止水效果好等特點被廣泛應用于各種臨時加固工程中,而地鐵聯絡通道就是其中之一。

國內外諸多學者對凍結工程進行了許多研究,如師立德等通過對不同凍結管流速的研究,得到改變凍結管尺寸進而改變流速能夠明顯改善凍結溫度場的不均勻發展問題。陳軍浩等以福州某聯絡通道工程為背景,采用數值模擬方法研究凍結過程中地面及盾構隧道的變形影響,為類似工程提供了參考意義。楊昊等以廣州某工程為背景,對凍結施工不同階段的溫度監測數據進行分析,得到凍結體自然解凍的速度約為凍結速率的0.88倍。高文旗、谷丹等以凍結工程施工全過程進行敘述,為廣大地鐵建設者提供了參考。

由此可見,對于聯絡通道的凍結加固工程已進行較多方面研究,但對于凍結管不同布置形式下的凍結壁不同發展參數的差異研究卻相對較少。本文以穗莞深城際SZH-9標機場北站-場站盾構區間11#~13#聯絡通道為研究背景,通過對相鄰的3個聯絡通道不同凍結管布置形式下凍結壁差異進行研究,獲得不同凍結壁的溫度場發展規律,以期為相似工程提供借鑒經驗。

1 工程概況

穗莞深城際SZH-9標機場北站-機場站盾構區間設有11#~13#聯絡通道,各通道均采用“凍結法加固+礦山法開挖”進行,基本信息見表1所示。其中11#和13#通道暗埋段凈寬設計為3.2 m,凈高4.4 m;12#聯絡通道兼有泵房,暗埋段凈寬設計為3.8 m,凈高4.4 m,泵房集水池有效容積約為45.5 m3。支護結構型式為復合式襯砌,初期支護由250 mm厚C25噴射混凝土工字鋼鋼架、鋼筋網組成;二次襯砌采用350 mm厚C45P10混凝土。

表1 11#、12#和13#橫通道基本信息

11#橫通道自上而下地層為:粉質黏土(5)1-3、花崗巖全風化(11)7-1;12#橫通道自上而下地層為:粉質黏土(5)1-3、花崗巖全風化(11)7-1、花崗巖強風化(11)7-2及花崗巖中風化(11)7-3;13#橫通道自上而下地層為:細砂(2)10-2、花崗巖全風化(11)7-1。下覆基巖加里東期黃崗巖,全風化呈土狀,分布不均,厚3.3~24.9 m不等,Ⅲ級;強風化呈塊石狀,裂隙發育,厚0.5~8.6 m不等,Ⅳ級;中風化呈塊石狀,裂隙發育,巖質較硬,Ⅴ級。聯絡通道場地位于粉質黏土、細砂土層及花崗巖全風化層,穩定性差。且位于海陸交互層沖積平原區,地下水量豐富,埋藏淺,水位穩定。同時,據勘察知,各聯絡通道受周邊管線的影響較小,凍結施工過程可不予考慮。

綜上所述,3個聯絡通道之間的異同點主要為:11#與12#線間距一致但斷面形式不同,11#與13#斷面形式相同但13#線間距較小;在土質上3個聯絡通道中下部均存在花崗巖全風化,并且11#與12#聯絡通道上部地層為粉質黏土。

2 凍結設計

2.1 凍結帷幕參數

11#、13#橫通道凍結帷幕為不小于2.3 m,12#凍結帷幕不小于2 m。凍結帷幕平均溫度設計為不高于-10 ℃(凍結壁與管片交界面平均溫度不高于-5 ℃);相應的凍土強度的設計指標為:單軸抗壓不小于3.5 MPa,彎折抗拉2.3 MPa,抗剪不小于1.8 MPa(-10 ℃)。設計最低鹽水溫度為-28~-30 ℃,維護凍結鹽水溫度為-28 ℃。

2.2 凍結孔布置方案

11#、13#橫通道左右線凍結孔分別各布置凍結孔84個,其中左線34個,右線50個。12#聯絡通道共布置凍結孔92個,其中左線58個,右線34個。凍結管規格選用89 mm×8 mm的20#低碳無縫鋼管,測溫管及泄壓管材質同凍結管均為無縫鋼管,而規格分別選用Φ32 mm×3 mm、Φ45 mm×3 mm。

2.3 測溫孔、泄壓孔布置方案

測溫孔:每個橫通道共布置C1~C10共10個測溫孔,左線4個,右線6個,分別位于橫通道兩側凍結帷幕內外的上、下、左、右,每個測溫孔內分布3~5個測點,其中C1~C8在孔深0.4 m、1.2 m、2 m處各有一個測點,C9測點則在孔深0.4 m、1.5 m、2.5 m,C10測點分別位于孔深0.4 m、1.5 m、2.5 m、3.5 m、5.5 m、7.0 m處。

泄壓孔:為了直觀監測凍結帷幕內的壓力變化情況并及時判斷凍結帷幕的形成,每個橫通道在凍結帷幕封閉區域內布置4個泄壓孔,出段線、入段線各2個,泄壓孔布置在橫通道開挖斷面未凍結土體內。

3 溫度場凍結參數分析

3.1 鹽水去回路溫差分析

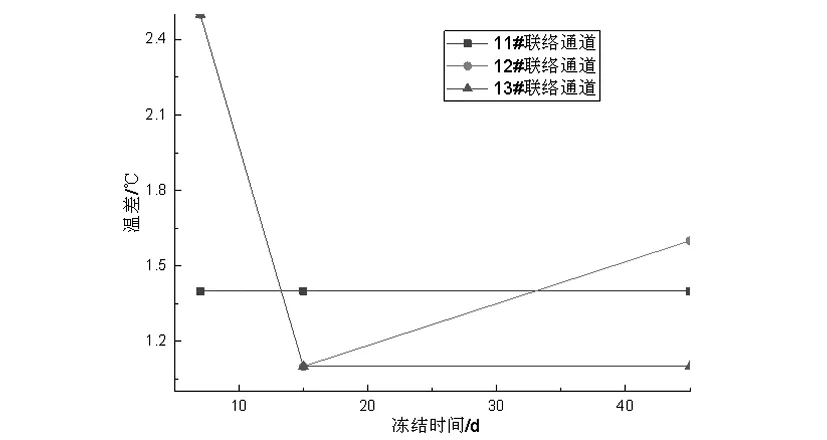

11#~13#聯絡通道設計積極凍結期45 d。通過去回路鹽水冷量溫度變化,進而得到不同聯絡通道在凍結過程中溫差的變化關系,見圖1所示。

圖1 不同聯絡通道鹽水去回路溫差

通過圖3可以看出,11#通道凍結過程中鹽水溫差始終保持恒定在1.4 ℃,而12#和13#鹽水溫差在凍結初期為2.5 ℃,凍結15 d后溫差降至1.1 ℃;凍結穩定時12#聯絡通道溫差增至1.65 ℃,而13#保持不變。說明不同聯絡通道的周邊土體吸收鹽水的冷量不同,在凍結初期12#和13#聯絡通道土體吸收冷量的能力比11#強,凍結速率穩定時,吸收冷量的能力由強到弱分別為12#、11#、13#。通過11#與12#對比,得到帶泵房的聯絡通道對冷量需求比未帶泵房約多11%。由11#與13#聯絡通道的溫差知,穩定后前者比后者吸收的冷量多27%。

3.2 泄壓孔壓力變化

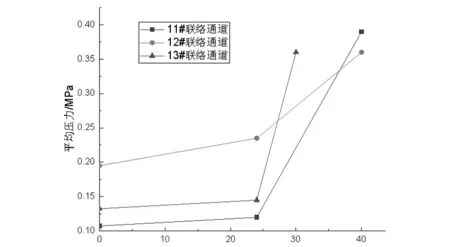

凍結壁形成是一個漸進的過程,當凍結管周邊土體未連接形成一體時,凍結體相互獨立,承載能力及穩定性極小,而當凍結壁交圈形成一定厚度的封閉體,承載能力逐漸增加。而凍結壁交圈可通過未凍土內的泄壓孔壓力變化來判斷。各個聯絡通道的泄壓孔壓力變化關系,見圖2所示。

圖2 不同聯絡通道泄壓孔壓力變化

由圖2可知,凍結初始泄壓孔孔壓最大為12#、其次為13#。隨著凍結時間增加,各聯絡通道孔壓逐漸增加但增加速率緩慢,至凍結24 d時,各聯絡通道泄壓孔孔壓均出現明顯上升的轉折點,說明此時凍結壁已開始交圈并對內部未凍土體產生影響,即承載能力開始增加。轉折點后11#~13#聯絡通道的壓力變化分別為0.018 MPa/d、0.008 MPa/d、0.033 MPa/d,可見帶泵房聯絡通道的凍結壁厚度增加比未帶泵房的慢,未帶泵房的聯絡通道中間距較短的厚度增加較快。帶泵房的聯絡通道吸收冷量較多但厚度增加卻較慢,其主要原因為帶泵房聯絡通道凍結范圍大,則受土層中不穩定因素影響較多,使得凍結壁厚度增加變緩;同時,凍結管布置與土體接觸面積較多,進一步導致所需的冷量相應增加。

3.3 測點溫度變化規律

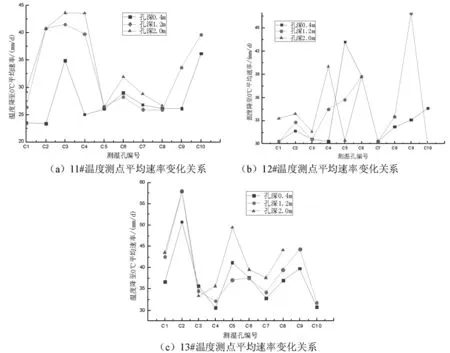

根據各溫度測點的溫度變化情況,可得3個聯絡通道中各測溫孔在不同孔深時溫度降至0 ℃的平均變化速率關系,見圖3所示。

圖3 聯絡通道不同測點溫度降至0 ℃速率關系圖

通過圖3可知,不同聯絡通道中相同孔深的測點其溫度降至0 ℃的平均速率存在差異。11#與13#聯絡通道中隨孔深增加,其各測點溫度變化速率也相應增加,而12#聯絡通道中則呈孔深1.2 m處的變化速率較快。結合測溫孔分布可知,位于11#與13#聯絡通道左線中C1~C4測溫孔的溫度變化速率整體明顯比右線C5~C10快,而12#聯絡通道左右線溫度變化速率相差不明顯。說明帶泵房的聯絡通道在凍結初期的左右線冷凍效果對稱性較好。

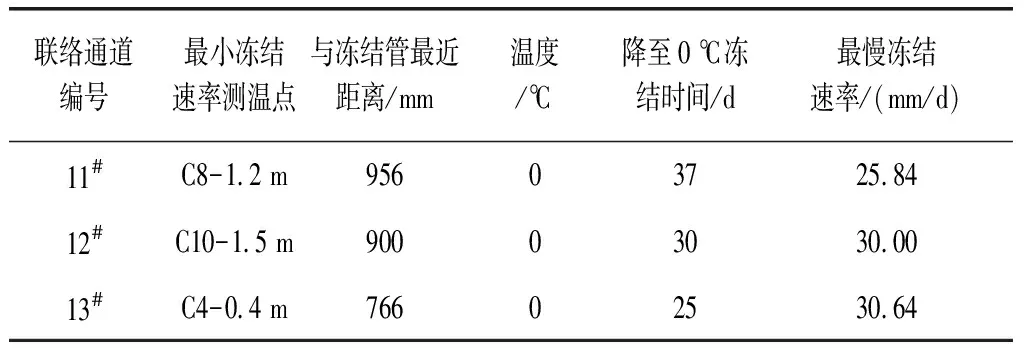

為了獲得凍結壁發展情況,根據圖3中選取最小溫度變化速率推算凍結壁凍結效果,其中各聯絡通道最小溫度變化速率所對應的測溫孔及凍結速率見表2所示。

表2 聯絡通道對應的最慢凍結速率

根據表2中各聯絡通道最慢發展速率與凍結天數,推算各聯絡通道凍結壁發展情況。

由于11#與13#聯絡通道為馬鞍形導致凍結壁形狀近呈圓形分布,而12#聯絡通道因泵站原因使得凍結壁近呈矩形分布。各聯絡通道的最小凍結壁厚度分別為2.326 m、2.405 m、2.667 m,均滿足設計凍結壁厚度要求,說明當間距一樣時直墻拱式的凍結壁厚度比馬鞍形多3.3%,而對于均為馬鞍形的聯絡通道,線間距較短的凍結壁厚度則更大,直墻拱形式的凍結壁厚度整體較均勻。由此,可知凍結壁發展趨勢受凍結管分布和線間距影響較大,當線間距一定時,凍結管可布置成直墻式增加與土體的有效接觸面積,進而增加凍結壁厚度。

4 結 論

(1)有無泵房的聯絡通道對冷量的吸收不同,其中當凍結穩定時帶泵房的聯絡通道對冷量需求量比未帶泵房約多11%。

(2)帶泵房聯絡通道更易受較多不穩定因素影響,其凍結壁厚度增加比未帶泵房的慢,而未帶泵房的聯絡通道中線間距較短的厚度增加較快。

(3)馬鞍形聯絡通道在凍結初期的溫度平均變化速率隨孔深增加而增加,左線凍結速率相對比右線快,而直墻圓拱形則呈先增加后減少的趨勢,左右線凍結速率相對一致。

(4)馬鞍形聯絡通道凍結壁近呈圓形,而直墻拱形則呈矩形,并且當線間距一樣時,矩形的凍結壁最小厚度比圓形多3.3%。