深水基礎鋼套箱混凝土封底技術研究

楊 濤

(鐵道戰備舟橋處,山東 德州 251100)

1 橋梁深水基礎鋼套箱混凝土封底施工實例

1.1 懷邵衡鐵路湘江特大橋29#墩鋼套箱

(1)工程概況

新建懷邵衡鐵路湘江特大橋于湖南省衡陽市石鼓區松木鄉及珠暉區茶山坳境內跨越湘江,橋長2 384.11 m,共5個墩臺,屬雙線橋。主跨4×130 m,28#~32#橋墩承臺采用矩形雙層承臺,橋址河床地層結構以泥巖為主,基本無覆蓋層,最大水深約14 m,基坑最大深度17 m。

鋼套箱施工采用“先堰后樁”法,鋼套箱浮運到位前需提前對基坑進行爆破開挖,鋼套箱下沉到位后,沉放固定鋼護筒,澆筑封底混凝土后再進行鉆孔樁施工。5個墩的鋼套箱均內徑28 m、外徑31 m、壁間距1.5 m的圓形雙壁鋼套箱。

(2)封底工藝

懷邵衡鐵路湘江特大橋29#墩鋼套箱基底至水面約17 m,封底混凝土方量約2 200 m3。

封底工藝:簡易導管封底法,單個澆筑點一次性澆筑到位,再換點進行澆筑。

施工流程:施工準備→清基→檢查驗收→底隔艙堵漏→封底平臺布置→底隔艙封底→底隔艙兩側區域封底。

(3)主要工序

①在套箱內布置φ273 mm導管,長度根據套箱高度確定,混凝土的流量半徑R按3.5 m計算。

②灌注順序:按Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ區的先后順序進行,澆筑時先澆筑底隔艙達到設計標高后,再澆注兩側部分,均一次澆筑完成。封底時底隔艙Ⅰ區從兩端向中間澆注混凝土,Ⅱ、Ⅲ區從兩側向中間澆注混凝土。

1.2 常益長鐵路沅江特大橋523#墩鋼套箱

(1)工程概況

新建常益長鐵路沅江特大橋主墩523#墩基礎采取“先樁后堰法”施工,鉆孔平臺樁基施工完成后在平臺位置拼組下沉鋼套箱。523#墩鋼套箱為內徑34.9 m、外徑38.5 m、壁間距1.8 m的圓形雙壁鋼套箱結構,總高為39.713 m。鋼套箱封底混凝土采用水下C30混凝土,高度為6 m,分區域澆筑,為保證封底混凝土受力滿足要求,設置4根輔助樁。

523#墩套箱底高程-4.393 m,承臺底高程+1.907 m,承臺頂高程+8.907 m,承臺厚度7.0 m。523#墩封底混凝土被套箱底隔艙分割為3個區,封底混凝土5 458 m3。鋼套箱下沉到位后,封底基底至水面超過35 m。

(2)封底工藝

523#墩套箱封底采取分區施工,按照Ⅱ區(中間隔艙)→Ⅰ區(小里程側)→Ⅲ區(大里程側)的順序進行封底混凝土澆筑,三個分區封底的施工程序相同。

封底工藝:固定導管封底法,“澆注點滿布導管,導管依次全部完成首封后再進行二次澆筑,直至所有點位澆筑至設計高度”的工藝,最大限度確保水下封底質量。

施工流程:封底平臺搭設→套箱封底區域淤泥雜物清理→基底平整度水下檢查→鋼套箱壁及鋼護筒四周除泥→底隔艙底及套箱刃腳處用砂袋堵塞→采用垂直導管法布設封底導管、料斗→進行水下封底混凝土灌注→封底混凝土平整度水下檢查。

2 封底工藝對比研究

2.1 工藝流程

兩種深水基礎鋼套箱混凝土封底施工工序基本相似。工藝流程圖如圖1所示。

圖1 鋼套箱封底流程

2.2 施工前準備

(1)清基

當采用“先堰后樁法”施工時,雙壁鋼套箱下沉至設計標高,安裝封底平臺,然后沉放鋼護筒,再進行水下封底混凝土作業;采用“先樁后堰法”施工時,鋼套箱邊吸泥邊下沉至設計標高,安裝封底平臺再進行水下封底混凝土作業。

(2)底隔艙堵漏

鋼套箱施工中,為了防止封底時混凝土從底隔艙與套箱鎖口之間、刃腳與外圍基坑之間流走而出現混凝土“洗澡”現象,都需要對鋼套箱刃腳、中隔艙與河床契合處進行堵漏處理。

2.3 導管布置及要求

(1)設計套箱封底導管布置點時,所有澆筑點的混凝土擴散區域要對澆筑區域進行全覆蓋,不能有漏點。相鄰澆筑點間通常要耦合,即覆蓋區域要重合一部分,不留盲區。

(2)單個澆注點的覆蓋半徑,根據經驗通常取3~4 m。20 m以上水深建議取4 m,20 m以下通常取3.5 m或3 m。實際的流淌半徑均大于此值。

(3)鋼套箱周邊的澆注點與內壁間的距離較小,通常控制在2 m左右,避免首灌混凝土沖起的淤泥等雜物流淌至刃腳處后夾雜在混凝土與刃腳內壁板之間,影響封底質量。

(4)中間部位的點位盡量等間距布置,盡量布在相鄰護筒的中間。

2.4 封底平臺設計及搭設

封底平臺通常僅用于布設導管和作業人員行走。平臺搭設要滿足首封料斗滿灌混凝土的承載力要求。如有起重設備需上平臺作業,平臺須滿足設備承載力、穩定性要求。

2.5 澆筑工藝

(1)工藝一:“簡易導管封底法”,澆筑點位從一側向另一側順序推進,或從兩側順序推進。即單個點位一次性澆筑到封底頂面,再換點澆筑。

(2)工藝二:“固定導管封底法”,所有澆注點先首灌(首封),埋管后,再逐點輪流補灌,直至所有點位達到封底頂面。

(3)優缺點比對:第一種需要的導管設備較少,大的套箱(圍堰)一般是兩套。作業時采取順序作業法,需要人員少,現場組織協調量也相對較少,適合水深小于20 m的套箱(圍堰)。第二種所有的澆筑點位均需同時布設導管,適合超深水及大方量澆筑混凝土作業。澆筑點位的首灌和補灌屬于順序作業法,后點首灌的同時要兼顧前點補灌,對現場的組織協調要求很高。但此法因后點首灌后,才對前點補灌,兩點間混凝土結合時的厚度小,澆筑時沖起的泥沙對封底影響的厚度也小,故封底質量更有保證。

如河床地質為較為松軟的細沙或淤泥,可在導管底加裝套管,一是降低首灌混凝土對河床的沖擊,避免大量的泥沙卷入混凝土中,二是提高埋管效率,確保埋管有效高度。

2.6 首封方量確定

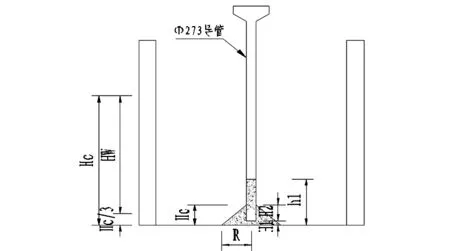

水下混凝土的施工關鍵是保證水下混凝土的不洗澡、離析,施工時首批混凝土的數量應能滿足導管的埋置深度和滿足規范要求及填充導管底部的需要(封底導管示意見圖2)。

圖2 封底導管示意

首批混凝土方量按以下公式計算

V≥(H1+H2)×πR2/3+h1πd2/4

式中:V為灌注首批混凝土所需數量(m3);R為混凝土流動半徑(m),按3.5 m考慮;H1為封底至導管底端間距,取0.2 m;H2為導管初次埋置深度(m),取0.8 m;d為導管內徑(m);h1為混凝土高度達到Hc時,導管內混凝土柱與管外水壓平衡的高度(m);h1=Hw×γw/rc=Hw/2.5;rw為水的容重,10 kN/m3;rc為混凝土拌合物容重,取24 kN/m3;Hw為水面至首批混凝土錐體重心的高度,Hw=H0-Hc/3;H0為水深。

V≥(H1+H2)×πR2/3+h1πd2/4

由此計算首批混凝土方量,從而確定合適的集料斗容量,以確保封底質量。

2.7 測控

測量工作在封底施工中起決定性的作用,插拔導管的控制、混凝土面標高的控制以及后期出現的補灌都必須通過測量數據加以確定。測點的布置要根據基礎情況而定,主要在鋼護筒與圍堰之間、鋼護筒與鋼護筒之間以及導管位置處布置,而且分斷面進行布置。混凝土澆筑臨近結束時,重點監測導管作用半徑相交處、護筒周邊、圍堰內側周邊。澆筑初期測量頻率為一小時四、五次,臨近澆筑結束則需加密勤測,每次數據由專人統計計算并繪制斷面圖。當所有測點符合要求后,停止混凝土澆筑,上拔導管,沖洗堆放。

3 結 語

現今鋼套箱普遍使用于深水橋梁基礎施工中,深水基礎鋼套箱封底技術對于深水基坑施工安全尤為重要。本文中兩種深水封底技術成功應用,對類似深水鋼套箱封底施工具有借鑒意義。