心臟生理性起搏在心力衰竭中的臨床應用研究進展

洪澤文,張中銀,劉 浩

(1 欽州市第二人民醫院心內科 廣西 欽州 535099)

(2 廣西醫科大學第二附屬醫院 廣西 南寧 535007)

慢性心力衰竭是21 世紀醫學治療難題之一,流行病學資料顯示世界范圍內心臟衰竭患者超過2 500 萬,藥物治療(β 受體阻滯劑、ACEI/ARB、醛固酮受體拮抗劑)仍是慢性心力衰竭治療基石,在常規藥物治療基礎上,部分患者獲益有限[1]。因此,開展了包括起搏器及左室輔助裝置等器械的應用,并在慢性心力衰竭治療上積累不少經驗,使心力衰竭患者生活質量及生存率得到一定提高。近年來,隨著對心力衰竭的起搏治療及植入技術進一步掌握和認知,發現心臟再同步化治療(CRT)存在一定的局限性及不足[2]。希氏束遠端起搏和左束支起搏等創新的心臟生理性起搏方式,手術流程和標準逐漸成熟,在慢性心力衰竭合并心室收縮不同步的臨床治療中,某些方面彌補了CRT 的不足,顯示出良好的臨床應用價值而引起重視,并得到認可及應用。現將生理性起搏的定義、發展和在心力衰竭的臨床應用現綜述如下。

1.心臟生理性起搏

心臟生理性起搏是指心臟起搏器在保證患者基本心率、心律的同時通過心臟起搏器不同的起搏模式、不同的電極植入位置等獲得各心腔之間最好的電與機械生理性、最佳的心輸出量,使起搏節律及血流動力學效果最大限度地模擬心臟的正常生理狀態的起搏方式[3-4]。隨著心臟起搏器的發展迭代,心臟的房室順序起搏、變時性起搏得到了很好的糾正與恢復,目前強調的生理性起搏主要強調在心室再同步化治療這一方面。右室心尖部起搏為經典起搏部位,具有技術成熟、操作簡單、穩定性高等優勢,但其造成左、右心室收縮不同步,增加心力衰竭、增加心房顫動風險等弊端亦不容忽視,生理性起搏部位的選擇成為研究的熱點。2000 年Deshmukh 等[5]開始報道永久性希氏束起搏(his bundle pacing, HBP)應用于臨床,主要于心房側的希氏束近端起搏,但因植入成功率較低、長期起搏閾值逐漸升高、R 波振幅低影響心室波感知等不足而被迫終止。近年隨著希氏束遠端起搏、左束支起搏的研究深入,心室電極可獲得較高的電極植入率、穩定的起搏閾值、理想的R 波振幅,心臟生理性起搏再次成為研究的熱點,目前認為希氏束起搏、左束支起搏均可代表心臟生理性起搏,目前二者已有明確的定義及判斷標準。

1.1 希氏束起搏的定義

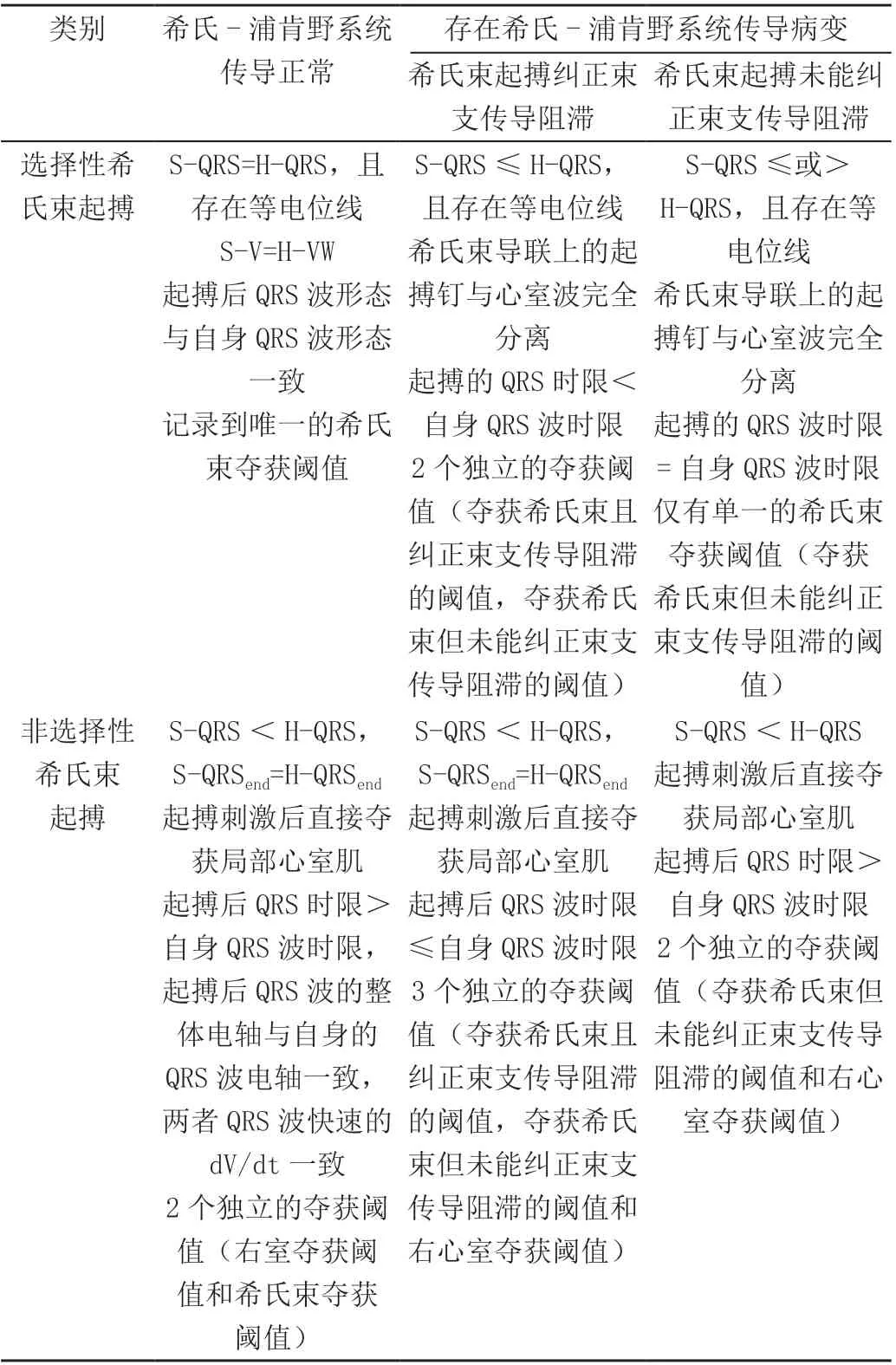

希氏束起搏奪獲正常傳導系統,實現雙心室的同步收縮,是目前最具生理性的起搏模式,2018 年希氏束起搏國際協作工作組發表的專家共識定義希氏束起搏[6],見表1,可分為選擇性希氏束起搏(S-HBP)和非選擇希氏束起搏(NS-HBP),S-HBP 指輸出電壓只奪獲希氏束,NS-HBP 指起搏點局部的心肌及希氏束同時被奪獲,近期研究表明二者在電-機械同步性、血流動力學及臨床預后上無顯著差異[7],非選擇希氏束起搏可奪獲間隔心肌對于希氏束失奪獲時起到保護作用。

表1 不同類型希氏束起搏的診斷標準

1.2 左束支起搏定義

2017 年我國黃偉劍等[8]對1 例擴張型心肌病心力衰竭合并左束支傳導阻滯的患者行HBP 失敗后,創造性地將起搏導線送入更遠端完成首例左束支起搏(LBBP),左束支起搏可跨越更遠端的阻滯部位,起搏參數滿意且能夠保證左心室收縮的同步性,操作日趨規范。近期,Heart Rhythm 公布了Huang 等[9]關于LBBP 的應用經驗,首次系統闡述了其定義及體表心電圖、心腔內心電圖特點。左束支起搏的定義為起搏奪獲左束支,包括左束支主干或其近端分支,通常伴隨間隔心肌的奪獲且奪獲閾值低(<1.0 V/0.4 ms),其特征為:(1)經靜脈系統;(2)經室間隔將起搏導線植入左側室間隔內膜下的左束支區域;(3)起搏奪獲左束支。心電圖特點依據選擇性左束支起搏(S-LBBP)與非選擇左束支起搏(NSLBBP)而不同,但是其R 波的達峰時間相同,指起搏釘到左室激動時間(Sti-LVAT)相同,反映左室側壁的除極時間,通常測量V4-V6導聯,當高輸出電壓起搏時突然縮短或者在不同輸出電壓時保持最短和恒定,提示奪獲左束支。其心電圖特點見表2[10]。

表2 不同類型左束支起搏的電學特征

因希氏束細小、行走于心臟中心纖維體中且有絕緣外鞘包繞等解剖學特點,盡管目前可采用希氏束遠端起搏技術,但仍存在較大的技術難度,Bhatt 等[11]調查真實世界中希氏束起搏的臨床研究顯示HBP 的總成功率為75%,其中對于三度房室傳導阻滯患者的植入成功率僅為56%。另有研究顯示,HBP 患者中約有10%的患者術后出現閾值升高,5%的患者因閾值持續升高行電極重置[12-13]。但是,在植入經驗豐富的術者團隊中,HBP 的植入成功率明顯升高,Vijayaraman 等[14]和Huang 等[15]研究指出房室結消融及希氏束起搏的手術成功率可達80%~95%,術后隨訪電極閾值穩定。左束支解剖粗大,且瀑布式分布,起搏點可選取的范圍相對較大,電極植入操作相對容易,國內Li 等[16]研究顯示AVB 患者行LBBP 成功率達90.9%,即時及后期起搏參數滿意,即時起搏閾值(0.76±0.26)V,QRS 寬度(112.8±10.9)ms,3 個月后起搏閾值(0.64±0.2)V,QRS 寬度(116.8±10.4)ms。錢智勇等[17]對231 例患者擬行左束支起搏,植入成功率95.2%,長期隨訪結果滿意,術后1 年左束支起搏閾值(0.7±0.2)V,R 波振幅(15.1±7.8)mV,阻抗(440.4±93.0)Ω,隨訪期間1 例導聯脫位至右房需重新植入導線,7 例導線微脫位起搏、感知功能正常,無需特殊處理。

2.生理性起搏在心力衰竭中的應用

對于慢性心力衰竭合并心室收縮不同步患者,CRT是良好的適應證,一些患者可取得理想的反應,但是研究顯示仍有20%~40%患者對CRT 治療無反應[2]。在CRT 治療無應答的諸多原因中病例的選擇、術中左室電極的放置是影響治療效果的主要原因。近期一項針對心力衰竭伴左束支傳導阻滯患者心臟再同步化治療無應答影響因素研究中,多因素回歸分析顯示影響CRT 反應的因素依次為QRS 時限(95%CI為10.014 ~19.391),起搏部位(95%CI為5.582 ~15.038),二尖瓣反流(95%CI為4.932 ~11.396)、心房顫動(95%CI為3.960 ~18.005)[18]。左室電極植入位置作為操作者的可控因素,術者們采用多種方法選擇理想的起搏位置,但因缺少理想的靶靜脈而影響治療效果,有研究顯示不到70%患者冠狀靜脈竇導線能植入到最佳的部位[19],部分患者甚至因冠狀靜脈竇的解剖異常、靶靜脈缺如等因素導致左心室電極無法植入。部分患者即使植入理想的靶靜脈,但因心肌間傳導速度慢而影響心臟電和機械的同步性,從而影響CRT 治療反應性。為增加CRT 的反應性,Morgan 等[20]在ALSYNC 研究中創造性地將左室電極植入心內膜面以提高CRT 治療反應率,研究顯示左室內膜面起搏可改善左室外膜面起搏無應答者的反應率,47%既往CRT 無應答者左室收縮末徑縮小15%以上,并且改善患者的血流動力學及心功能狀態,但是左室電極植入的成功率為89.4%,在華法林抗凝的基礎上仍有數例腦梗死及短暫的腦缺血發作,且左室電極植入增加二尖瓣反流帶來不利影響。生理性起搏通過自身的希氏-浦肯野纖維系統傳導,在糾正束支阻滯方面具有天然的優勢,可最大限度地實現心室電和機械同步性。Zhang 等[21]利用超聲技術和核素心肌顯像技術對HBP 時心室電和機械的同步性進行了研究,應用心電圖評價心室的電同步性,應用靜息心肌核素顯像評價左室的機械同步性,結果顯示HBP 可保持正常的電激動順序以及左心室的機械同步性。Arnold 等[22]研究指出,希氏束起搏在QRS 波時限縮短率、心室同步性以及血流動力學方面參數優于雙心室起搏。對于束支傳導阻滯的患者,研究顯示希氏束起搏可糾正約80%的束支傳導阻滯,中位糾正LBBB 的閾值為2.75 V(1.25 ~3.38 V)/1.0 ms[23-24]。Hou 等[25]研究顯示LBBP 的左心室電學同步性較HBP 無統計學差異,但LBBP 起搏閾值低且穩定。

2.1 心臟生理性起搏應用于CRT 適應證患者

Lustgarten 等[23]在一項對照研究中,通過左室電極“Y”型接口進行6 個月的BVP 及希氏束交差起搏,結果顯示兩組患者在心功能分級、6 min 步行試驗及LVEF方面均較術前有明顯改善,且二者臨床結果無顯著差異。Huang 等[24]進行了為期37 個月的臨床隨訪研究,納入病例為心力衰竭合并典型左束支傳導阻滯患者74 例,QRS >130 ms,行HBP 起搏左束支傳導阻滯即時糾正達72 例(97.3%),長期隨訪結果顯示56 例(75.7%)永久性希氏束起搏參數穩定,HBP 心功能明顯改善,在LVEF <40%病例中,88.9%患者LVEF 較基線提升50%以上;10 例出現閾值升高、6 例電極固定失敗,在失敗的18 例患者中12 例接受CRT 雙心室起搏治療,對比1 年HBP 與1 年雙心室起搏治療,二者療效相當,提示HBP治療心力衰竭合并LBBB 效果達到CRT 治療超反應水平。Sharma 等[26]進行的多中心研究,共入選106 例患者,其中一組為左室電極導線植入失敗或CRT 無反應的患者33 例,另一組是CRT 適應證HBP 作為首選治療方案患者73 例,90%患者成功行HBP 治療,第一組患者中30 例植入希氏束電極,成功率為91%,且在CRT 無應答的8 例患者均成功植入希氏束電極,第二組患者中植入成功率89%,在平均14 個月的隨訪中,兩組患者的LVEF 均明顯升高,由基線的(30±10)%增加至(43±13)%,NYHA 心功能分級明顯改善,但后期7 例(7.3%)患者出現起搏閾值升高,3 例因起搏閾值升高而不能糾正束支傳導阻滯。目前左束支起搏應用于有CRT 指征患者的研究較少,但研究結果初步展示了LBBP 的有效性,吳圣杰等[27]報道了11 例LBBP 應用于心力衰竭合并LBBB 患者的遠期效果,11 例患者行LBBP 前均嘗試希氏束起搏,9 例HBP 糾正閾值高于3 V/0.5 ms,2 例HBP 無法糾正,11 例LBBP 的起搏QRS 時限為(113.1±17.1)ms,隨訪時間超過2 年,LBBP 閾值及感知保持穩定,起搏閾值為(0.70±0.16)V/0.5 ms, R 波振幅為(9.1±2.7)mV,未觀察到導線脫位、失奪獲、閾值增高及心力衰竭再住院、死亡等不良事,在LVEF <50%的7 例患者中,平均LVEF 由基線的(34.0±8.2)%提升至末次隨訪時的(63.4±9.8)%,左室收縮末徑從(127.6±65.3)mL縮小至(37.2±13.9)mL,5 例存在超反應。牛紅霞等[28]報道了6 例LBBP 應用于心力衰竭CRT 適應證但經冠狀靜脈竇左心室導線植入失敗患者,4 例成功植入電極糾正LBBP,2 例失敗患者1 例心電圖為左束支傳導阻滯圖形,1 例為室內傳導阻滯圖形,患者平均起搏QRS 時限較術前明顯下降,3 月后心功能改善,LVEF 升高,左室舒張末徑縮小,起搏閾值穩定。

2.2 心臟生理性起搏應用持續性房顫合并心力衰竭患者

對于藥物治療持續性房顫合并心力衰竭療效欠佳的患者,既往研究顯示無論是行房室結消融+右心室起搏還是房室結消融+雙心室起搏均非最佳的治療方式,但近期研究顯示房室結消融+希蒲系統起搏展現出更優的治療效果。Deshmukh 等[29]最初報道了在房顫患者中行房室結消融+HBP 的可行性研究結果,入組18 例患者,12 例患者成功行HBP,術后顯示左心室舒張末期內徑明顯縮小,LVEF 提高,隨后擴大樣本量繼續研究,入選54 例持續性房顫合并擴張性心肌病、QRS <120 ms 患者行HBP 治療,成功率為72%,平均隨訪42 個月,患者左心室舒張末期內徑縮小,LVEF 增加,NYHA 改善,心肺儲備功能提高。

綜上所述,希氏束遠端起搏、左束支起搏可保證良好的左心室電、機械同步性,可代表心臟生理性起搏,且起搏參數可靠,具有臨床應用基礎。相關臨床研究顯示二者在心力衰竭領域有肯定的治療效果,為普通雙腔起搏器取代傳統三腔起搏器提供了可能,具有良好的經濟效益價值,尤其是在我國廣大西部地區,經濟仍是目前醫學治療的主要限制之一,不少患者因經濟因素而放棄CRT 治療,生理性心臟起搏可以更少的花費為患者解決難題,具有良好的臨床應用前景。但是心臟生理性起搏的一些限制也應理性認識,生理性起搏不能糾正室內差異性傳導,對于該類患者治療不如傳統CRT。另外生理性起搏操作過程中室間隔穿孔,導線頭端突破左室內膜下引起血栓風險,以及后期導線拔出困難等仍需小心對待。