西番蓮在山地環境的果實發育及品質表現

王葉滕堯張建利陳彩霞張子雄龍秀琴

(1.貴州省山地資源研究所,貴州 貴陽 550001;2.貴州省植物園,貴州 貴陽 550004;3.貴州民族大學生態環境工程學院,貴州 貴陽 550025)

百香果學名西番蓮(PassifloraedulisSims.),是原產于熱帶地區的草本或常綠攀緣木質藤本多年生植物,屬被子植物門雙子葉植物綱西番蓮科(Passifloraceae)西番蓮屬(Passiflora L.)[1],分布于巴西、美國、哥倫比亞、越南、澳大利亞等地,廣泛種植于我國熱帶與亞熱帶地區,其果實多汁、香氣濃郁,且富含類黃酮、生物堿等生物活性成分,是一種廣受歡迎的水果。同時其適應性強,適生范圍廣,可通過關閉氣孔、調節脯氨酸、糖分積累來防止水分流失,形成應對水分匱缺的適應策略[2];同時驅動抗寒基因的差異表達及SOD、MDA、CAT生理生化變化適應低溫環境[3,4];改變植株器官形態、葉片組織結構,調整營養平衡,減少鹽漬環境對其生長影響[5]。

“臺農1號”百香果是臺灣鳳山熱帶園藝試驗所于20世紀70年代用紫色種與黃色種雜交選育出的新品種,是當前中國乃至東南亞地區應用最廣泛的西番蓮品種,在廣西地區春季種植后90d開始開花,花后55~60d果實成熟[6],但高溫是限制其花芽形成和坐果的最主要因子之一,超過28℃易導致成花敗育[7],其種植區域呈現由南向北延伸的趨勢。黃果西番蓮甜度高,可作鮮食水果,有較好的發展前景,在云南、福建等地進行大量引育研究,并從引進黃果西番蓮品種中篩選出“黃金”西番蓮,在寧德市、漳州市等地進行試種,“黃金”西番蓮具有適應性好、甜度高、香氣濃郁的特點[8,9]。

貴州是喀斯特地貌分布最為廣泛的地區,同百香果原產地在土壤質地、氣候條件方面具有較大差異,其中山地占比達90%以上,其冷涼氣候為避開夏季高溫脅迫提供可能,可延伸百香果在我國的種植范圍,同時可實現同廣西、海南等熱帶產區錯峰上市,保障市場有效供給。而近年對西番蓮品質評價多聚焦于果實大小、可食率等外觀特征,礦質元素、糖、有機酸、維生素、氨基酸等內在品質及農藥殘留等方面,其中“紫香1號”在低熱河谷區域的果實營養表現以及貴州逸生種“平塘一號”果實性狀、營養成分、氨基酸含量及農藥殘留量等已進行研究報道[10,11],但目前針對“臺農1號”(紫果)、“福建3號”(黃果)在山地冷涼環境的果實發育動態及品質表現尚未見詳細報道。本研究以2個百香果主栽品種為材料,對其在山地環境的果實發育動態及品質表現進行初步研究,以期為貴州及其它冷涼地區發展百香果產業提供借鑒和參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地

本研究在貴州從江縣百香果高標準產業園(N25°48′,E109°01′)進行,屬亞熱帶季風氣候區,年平均氣溫18.4℃,百香果生長季月均降水量149.8mm,日最低溫、最高溫出現時段為5∶00—7∶00、14∶00-16∶00;土壤為云貴高原黃壤土,pH為4.52,有機質14.1g·kg-1,全氮0.11%,有效磷25.7mg·kg-1,速效鉀171mg·kg-1,陽離子交換量8.3cmol·kg-1,速效氮168mg·kg-1,2019年由杉樹林地坡改梯而成。

1.2 試驗材料

試驗材料為雜交種“臺農1號”(簡稱紫果)、黃果種“福建3號”(簡稱黃果)嫁接大苗(苗高>70cm,莖粗>0.3cm,乳白色幼嫩根系分布培養杯基質1/3以上),均來源于福建百香果產業園。采用隨機區組設計,設置生物學重復3次,共計6個小區,每個梯帶為一小區,每小區定植50株,株行距3m×2.5m。所有試驗材料于2020年4月15日完成定植,定植前按照有機肥(農家肥)10kg/株進行土壤改良,悅田YT10-A多功能田園管理機開廂起壟(壟面寬80cm、壟底寬100cm、壟高35cm),水泥柱加鐵絲搭建單線籬笆架(水泥柱間距為3m),各小區間按照當地物候開展相同的水肥藥、修枝整形等管理。

1.3 數據采集

6月(第1批)、8月(第2批)分別隨機標記授粉后的紫果果實于每周測量縱徑、橫徑,觀測不同批次果實發育動態。每個小區隨機選取不同批次成熟果實30個測量其單果重、果皮重、果皮厚度,計算可食率,并觀測其室溫貯藏期間果皮顏色變化,比較山地紫果、黃果的耐貯性。取果漿經勻漿器處理后開展營養成分分析,其中磷、鉀、鈣、錳、鋅、鐵、銅、鎂、鈉等礦質元素含量測定參照GB5009.87-2016、GB 5009.91-2017、GB 5009.92-2016、GB5009.242-2017、GB 5009.14-2017、GB 5009.90-2016、GB 5009.13-2017、GB 5009.241-2017、GB 5009.91-2017等標準;還原糖、可溶性固形物、粗纖維、淀粉、有機酸(蘋果酸、檸檬酸)、維生素C、維生素E、茶多酚、總黃酮、脂肪、蛋白質、β-胡蘿卜素等內含物含量參照GB 5009.7-2016、GB/T 12143-2008、GB/T 5009.10-2003、GB 5009.9-2016、GB 5009.157-2016、GB 5009.86-2016、GB 5009.82-2016、GB/T 21733-2008、SN/T 4592-2016、GB 5009.6-2016、GB 5009.5-2016、GB 5009.83-2016等標準測定;氨基酸含量參照GB 5009.124-2016標準測定。

1.4 數據統計

實驗數據采用Excel 2010軟件進行統計并制圖,利用IBM SPSS Statistics 22.0軟件對各指標進行顯著性分析(顯著性閾值為p<0.05)。

2 結果與分析

2.1 果實發育動態

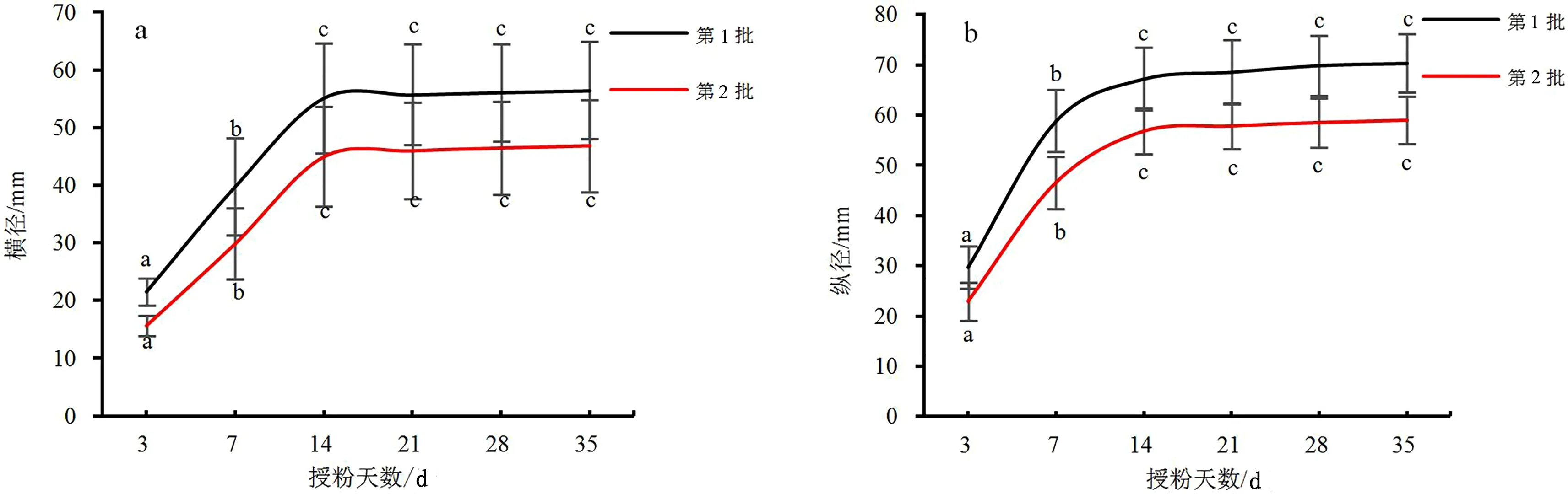

對紫果2個批次的果實發育進行跟蹤監測表明,不同批次果實在授粉后均進入膨大期,2周后膨大結束進入緩慢生長階段,因此授粉后的2周內是水肥管理的關鍵期;不同批次果實大小具有較大差異,在第5周時,第1批果實縱徑、橫徑分別較第2批大24.7%、25.9%,見圖1a、圖1b,表明第1批果實有更好商品性,做好科學調控,提高首批果坐果率對提升產量和經濟效益有重要意義。

圖1 山地環境下不同批次的紫果果實發育動態

2.2 果實外觀品質及采后變化

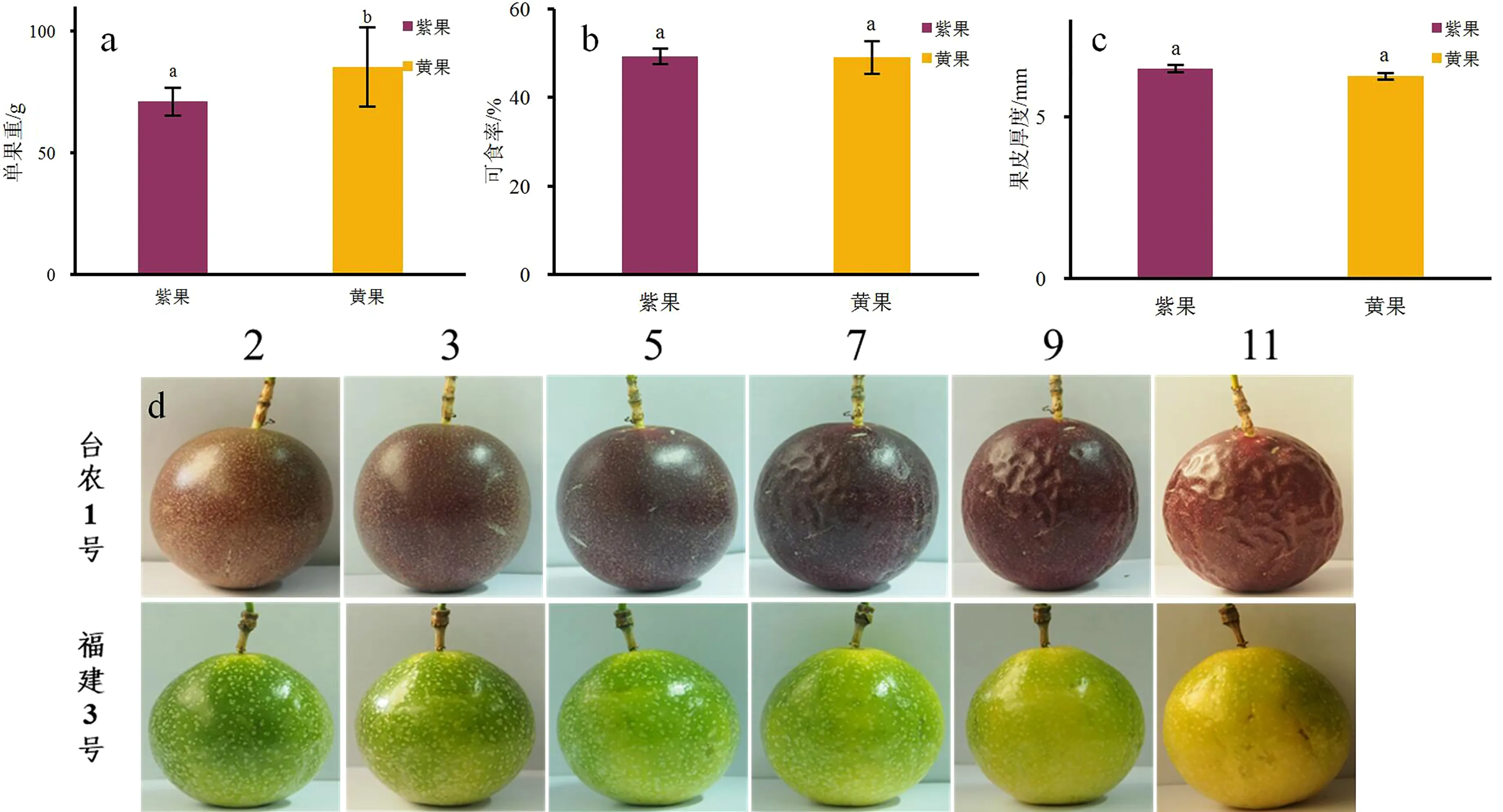

研究表明,黃果平均單果重為85.5g,紫果平均單果重為71.2g,黃果平均單果重顯著高于紫果;在山地環境種植的紫果、黃果可食率差異不顯著,分別為45.69%~52.18%、42.52%~56.08%;紫果果皮厚度為5.82~7.34mm,黃果果皮厚度為5.42~6.90mm,兩者差異不顯著,見圖2a~c。在山地環境下種植的紫果、黃果果皮光滑、光澤度好,果皮白色斑點均勻分布,在室溫條件下紫果果皮顏色隨著貯藏天數推移逐漸變深,在第7天出現皺縮現象,黃果果皮由綠色向黃色轉變,到第11天出現皺縮和黑色斑點,表明室溫下黃果較紫果有更好的耐貯性,見圖2d。

圖2 山地百香果果實外在品質及室溫貯藏果皮變化

2.3 果實內在品質表現

通過對山地種植的紫果、黃果果實的2種大量元素和7種中微量元素進行測試分析,表明兩者營養元素含量各有優勢,但“臺農1號”總體表現更好,其中磷、錳、鋅、鐵、鎂元素含量顯著高于“福建3號”,分別是其1.42、1.52、1.90、1.35、1.29倍,但鉀、鈣元素在“福建3號”表現更突出,高出“臺農1號”32%、15%,而銅、鈉元素在2個品種間差異不顯著,見表1。

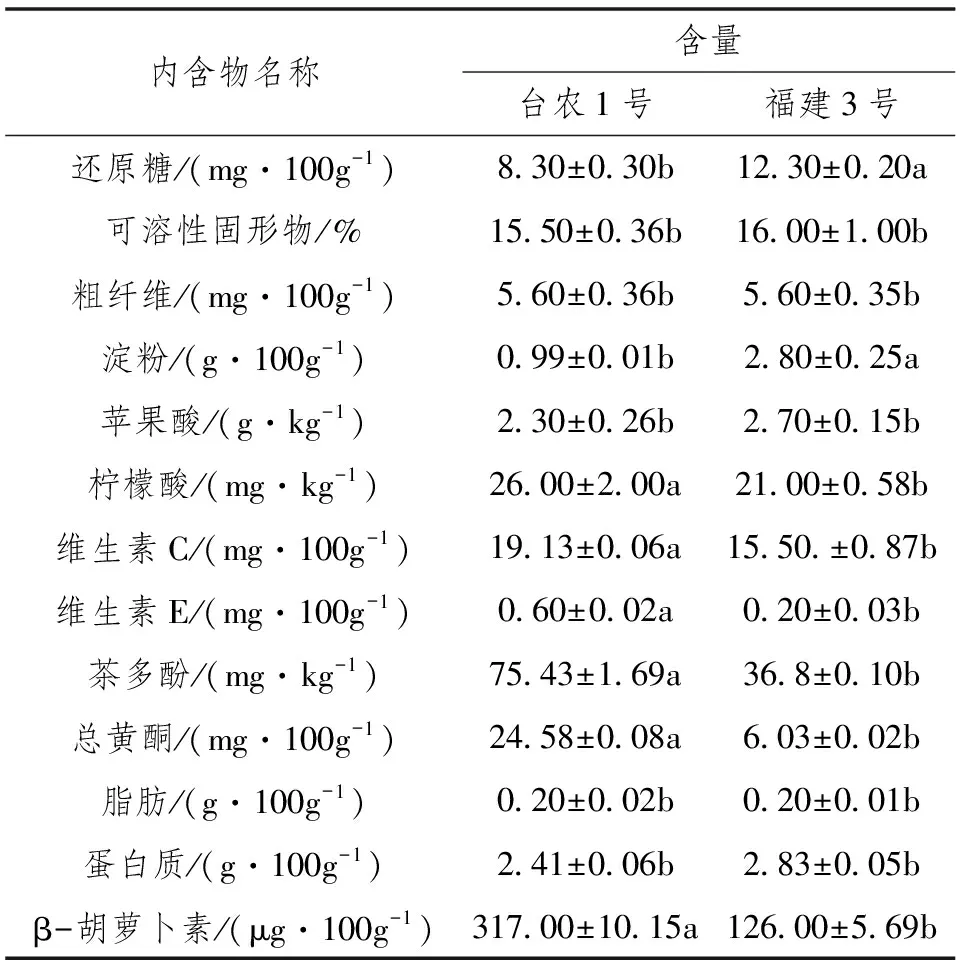

山地環境下紫果在檸檬酸、維生素C、維生素E、茶多酚、總黃酮、β-胡蘿卜素等6個營養指標顯著高于黃果,其中維生素E、茶多酚、總黃酮、β-胡蘿卜素分別是其3.00、2.05、4.08、2.52倍;而黃果僅在還原糖、淀粉含量顯著高于紫果,兩者在可溶性固形物、粗纖維、蘋果酸、脂肪、蛋白質等5個營養指標差異不顯著。總體而言,在山地環境種植的紫果與黃果相比較,除糖以外的營養更具有優勢。

表2 山地百香果果實內含物組成分析

對山地種植的紫果、黃果果實中8種人體必須氨基酸及8種非必須氨基酸進行比較分析,結果如圖4所示,2品種含量最高的氨基酸均為谷氨酸(Glu),分別為0.30g·100g-1、0.31g·100g-1,紫果中氨基酸含量高于黃果的有12種,其中包括人體必需的蘇氨酸(Thr)、亮氨酸(Leu)以及組氨酸(His)、絡氨酸(Tyr)、甘氨酸(Gly)和絲氨酸(Ser)等6種氨基酸達到顯著差異。而黃果中含有人體所需的甲硫氨酸(Met)、纈氨酸(Val)和丙氨酸(Ala)顯著高于紫果,見圖3。

圖3 山地百香果果實氨基酸組成

3 討論與結論

西番蓮自20世紀引種到中國,經過多年發展其種植面積取得突飛猛進,2020年全國種植面積達到約6.67萬hm2,是原產地巴西的1.6倍。但溫度一直是制約西番蓮產業的一個重要因素,超過30℃以上或20℃以下會造成西番蓮生長減慢,低于15℃基本停止生長[12],而相關研究也表明,溫度每升高1℃將造成減產3.1%~7.4%,因此適時調整作物區域布局和種植結構對產業安全具有重要意義[13]。

西番蓮種植區域向緯度(海拔)更高的冷涼地區延伸是一個新的趨勢。通過在貴州山地環境種植大苗,可推遲定植時間,有效避開倒春寒對幼苗形成冷凍脅迫,減少冷害造成的質膜透性破壞及丙二醛等有害物質累積[2,14],且2品種在貴州山地種植也可實現5月底上架(1.8m),與廣西等主產區春果生長期同步[5]。果實發育動態表明授粉后的2周是農藝管理的關鍵期,水肥供給不足直接影響果實產量和品質。徐寧研究表明,“臺農1號”百香果在花后前期幼果快速生長,開花后15~20d幼果基本達到最大[6];張朝坤發現,“黃金”西番蓮冬果果實縱橫徑生長均表現為先快后慢的特點,生長曲線均呈單峰曲線,果實迅速膨大期為謝花后21d[15];本研究中果實膨大期縮短約1周,可能是溫度差異導致介導酶活影響水分、營養代謝引起的。

貴州山地土壤礦質元素種類豐富,加之晝夜溫差大,有利于促進果實營養物質累積。貴州冷涼山地種植的西番蓮與福建熱區相比,紫果單果重有所增加,并通過降低果皮厚度提升了果實可食率;黃果單果重、果皮厚度均增加,可食率較熱區降低[16],這可能與紫果、黃果對溫度需求差異有關。2個品種果實礦質元素和氨基酸含量較主產區更高,其中“臺農1號”銅、鐵、鎂元素含量較主產區高出16.7%、148.7%、23.6%,谷氨酸、天冬氨酸、精氨酸等氨基酸含量是主產區市售果的4.67倍、3.69倍、39.84倍,而“福建3號“果實中3種元素較主產區分別高出16.7%、22.3%和降低4.3%,3種氨基酸分別是主產區市售果的4.78倍、3.62倍、33.76倍[[17]。值得注意的是,具有良好抗氧化活性的維生素C、黃酮類物質在冷涼山地栽培的“臺農1號”中有較高含量,是“福建3號”的4.1倍,可作為一種藥食同源水果,有效提高人體免疫機能[18]。

本研究對2個西番蓮栽培種在山地環境的果實發育及品質表現做了初步探究,綜合各指標表明,山地環境種植的紫果、黃果果實發育較好,礦質元素、黃酮、氨基酸等營養表現較主產區更突出,具有獨特的品質優勢,但因貴州山區秋后溫度偏低,相對于主產區產季縮短,且大部分區域不適宜露地越冬,次年需更換新苗。因此,如何加快種苗繁育技術提升,降低種苗成本并適度密植,搶抓首批果經濟效益,加強抗逆資源的功能挖掘,培育抗寒耐寒、早熟高產品種,有效延長果實產季等仍需進一步深入研究。