循經往返灸配合推拿對卒中后偏癱患者康復效果的影響

盧鑫,申曉稚,張艷杰

(漯河市中醫院,河南 漯河 462000)

腦卒中亦稱腦中風,是一類由于腦部血管破裂出血或腦部血管堵塞引起的腦組織損傷性疾病,發病主要與腦部動脈粥樣硬化病變有關,高血壓患者和中老年人群發病率較高,通常于情緒激動或劇烈活動后突然發病,常見癥狀為頭暈、嘔吐、昏迷甚至半身不遂。隨著醫療水平的發展,卒中的病死率已較數十年前大大降低,但由于發病迅速或救治的不及時,本病的致殘率依然相對較高,患者單側或雙側的肢體存在活動及感覺障礙[1-3],嚴重影響了患者的生活質量和健康水平。單純西醫治療偏癱尚不能取得令患者滿意結果,故為了改善卒中偏癱患者的生活質量,本次研究以中醫外治理論為指導,采用循經往返灸聯合推拿的治療方法探討對患者肢體功能以及生活質量的影響,現將結果匯報如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究共選取73 例卒中偏癱患者,病例選擇時間為2019年6月—2021年6月,采用隨機數字表將符合納入標準的卒中偏癱患者隨機分為研究組和對照組。研究組37 例,男性20 例,女性17 例;年齡(67.58 ±6.14)歲。對照組36 例,男性19 例,女性17 例;年齡(67.70 ± 5.89)歲。經統計學處理,研究組和對照組性別、年齡等一般資料比較,無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本院醫學倫理會已審查通過本次研究。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準

參考中華醫學會全國第四次腦血管病學術會議制定的《各類腦血管疾病的診斷要點》[4],主要臨床癥狀為偏癱。

1.2.2 中醫診斷標準

參考國家中醫藥管理局發布的《中風病診斷與療效評定標準》[5]制定。主癥:半身不遂、意識模糊、偏身障礙、言語蹇澀、口舌歪斜;次癥:頭暈、頭痛、飲水發嗆、共濟失調,多為急性起病。具備2 個主癥以上,或1 個主癥、2 個次癥,結合起病、誘因等,并結合影像學檢查結果即可確診。

1.3 納入標準

①經上述診斷標準確診為卒中、單側肢體患有偏癱、病程不超過7 d 的患者。②年齡< 75 周歲。③心功能、血常規、尿常規、肝腎功能等檢查顯示患者生命體征穩定。④簽署知情同意書者。

1.4 排除標準

①合并有嚴重器官衰竭、惡性腫瘤、內分泌疾病等不適合參與本次研究的疾病。②因腦外傷或其他原因引起的偏癱。③治療依從性差或伴有精神障礙者。④凝血功能障礙者。⑤針灸穴位皮膚表面有創傷或感染者。⑥妊娠期或哺乳期婦女。

1.5 研究方法

給予兩組患者相同的基礎治療,包括生命體征監測、控制血壓、血糖、抗血栓治療、營養支持等,控制日常飲食作息科學規范,注意休息。兩組患者均連續治療4周。

1.5.1 對照組

給予對照組推拿治療,患者仰臥位,使用推法、拿法、?法、摩法等手法作用于患者肩部、手部、肘部進行放松,持續10 min左右,接著對患者的肩髃穴、曲池、足三里、三陰交穴以及肌肉異常部位進行局部按摩,持續10 min 左右,過程中注意手法輕柔、力度適宜,每日1次。

1.5.2 研究組

給予研究組循經往返灸聯合推拿治療方法,循經往返灸操作方法如下:對施灸者手部、灸具和患者施灸部位腧穴表面皮膚進行消毒,距患者皮膚3 cm 處點燃艾條,沿著手三陽經、手三陰經、足三陽經、足三陰經勻速往返施灸,以局部皮膚微微發紅和患者感受到施灸路線持續溫熱為宜,持續30 min。

1.6 觀察指標

①于治療前和治療后分別對兩組患者進行肢體功能恢復情況和日常生活自理能力評估,采用Fugl-Meyer 運動功能評定量表(FMA)對患者上肢及下肢的運動功能進行評分,上肢共66分,下肢共34分,評分越高則肢體運動功能越好。②于治療前和治療后分別對患者行經顱多普勒超聲檢查,比較兩組患者腦動脈收縮期峰值血流速度(Vmax)和阻力指數(PI)。③采用Barthel 指數評分對患者日常生活能力進行評分,評分越高則生活能力越好。

1.7 臨床療效判定標準

根據患者臨床癥狀和FMA 評分進行療效判定。①顯效:患者偏身障礙等臨床癥狀改善明顯,FMA 評分較治療前提高≥60%。②有效:患者偏身障礙等臨床癥狀有所改善,FMA 評分較治療前提高≥30%,<60%。③無效:患者偏身障礙等臨床癥狀無改善,甚至加重,FMA評分較治療前提高<30%。

總有效率(%)=(顯效+有效)/總例數×100%

1.8 統計學處理

本研究所得數據通過SPSS23.0 軟件進行處理分析,計量資料用±s表示,采用t檢驗,計數資料用[例(%)]表示,采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗,以P<0.05為有統計學意義。

2 結果

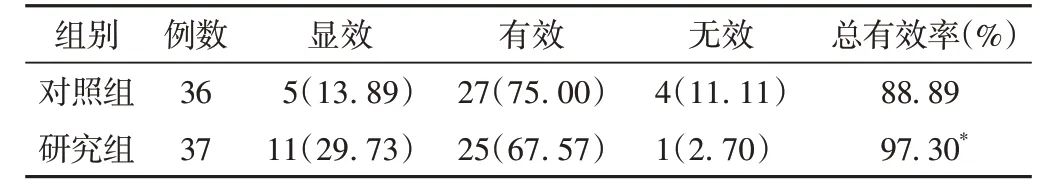

2.1 兩組患者臨床療效比較

研究組治療總有效率97.30%,明顯高于對照組88.89%(P= 0.019 < 0.05),差異有統計學意義。可見,循經往返灸配合推拿可以提高卒中后偏癱患者的康復療效。見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[例(%)]

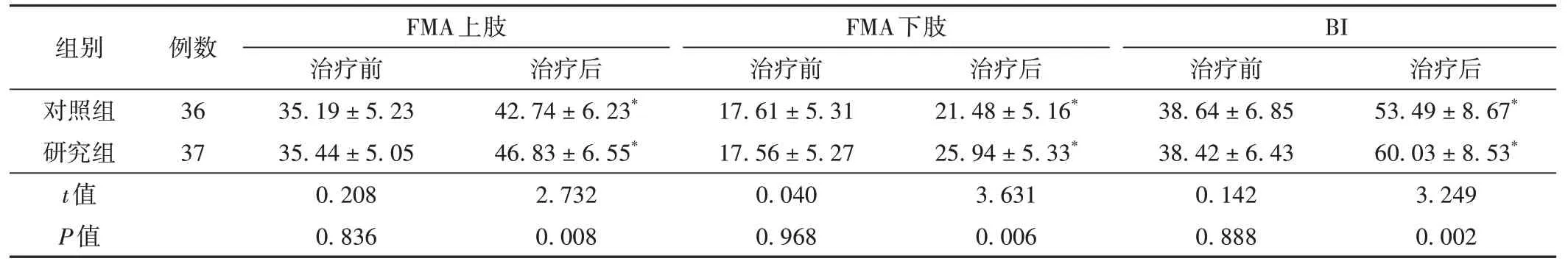

2.2 兩組患者肢體運動功能評分及生活能力評分比較

兩組治療前FMA 上肢評分、FMA 下肢評分、BI 指數評分比較,無統計學意義(P>0.05);治療4周后,兩組患者FMA 上肢評分、FMA 下肢評分、BI 指數評分均明顯升高(P< 0.05),且研究組優于對照組(P<0.01),差異均有統計學意義。見表2。

表2 兩組肢體運動功能評分及生活能力評分比較(±s,分)

表2 兩組肢體運動功能評分及生活能力評分比較(±s,分)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別對照組研究組t值P值例數36 37 FMA上肢治療前35.19±5.23 35.44±5.05 0.208 0.836治療后42.74±6.23*46.83±6.55*2.732 0.008 FMA下肢治療前17.61±5.31 17.56±5.27 0.040 0.968治療后21.48±5.16*25.94±5.33*3.631 0.006 BI治療前38.64±6.85 38.42±6.43 0.142 0.888治療后53.49±8.67*60.03±8.53*3.249 0.002

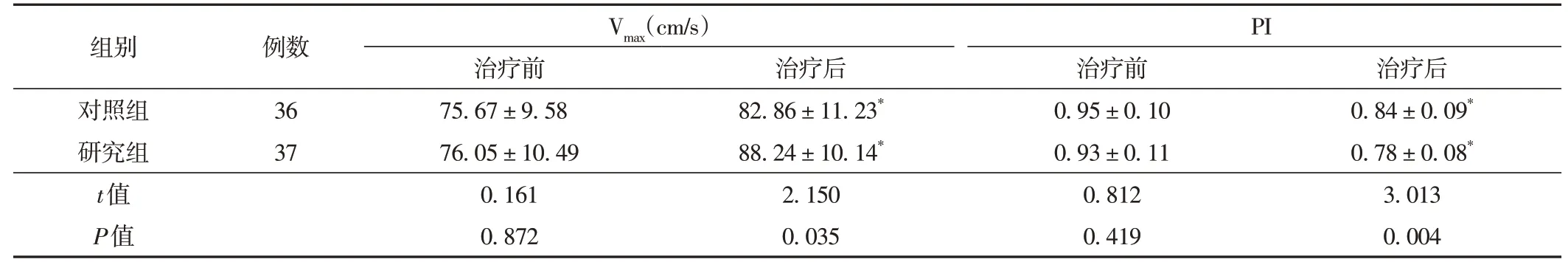

2.3 兩組腦動脈血流變化情況比較

治療前兩組患者Vmax和PI 比較,無統計學意義(P> 0. 05);治療4 周后,兩組患者Vmax明顯升高(P< 0. 05),PI 明顯降低(P< 0. 05),且研究組優于對照組(P< 0. 01),差異有統計學意義。見表3。

表3 兩組腦動脈血流變化情況比較(±s)

表3 兩組腦動脈血流變化情況比較(±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別對照組研究組t值P值例數36 37 Vmax(cm/s)治療前75.67±9.58 76.05±10.49 0.161 0.872治療后82.86±11.23*88.24±10.14*2.150 0.035 PI治療前0.95±0.10 0.93±0.11 0.812 0.419治療后0.84±0.09*0.78±0.08*3.013 0.004

3 討論

腦卒中后癱瘓分為遲緩性癱瘓和痙攣性癱瘓,也稱中風后偏癱,主要是由于中樞神經病變引起的肌力過高或過低,與運動神經元之間的制約失衡機制有關,大腦發出的運動指令無法有效通過神經元傳遞到四肢,引發肢體功能障礙[6-7]。臨床上治療卒中后偏癱主要通過患者自身的功能性鍛煉輔助,包括物理療法、藥物治療以及中醫外治法[8-10],但使用過程中有一定的局限性,中醫外治法在長期的臨床實踐中證實有較好的療效和安全性,近年來成為研究的熱點。

偏癱是卒中常見后遺癥之一,我國古代醫家對本病很早就有了初步認識,《金匱要略》中提到“風之為病,當半身不遂,脈微而數”,《素問·陰陽別論》載:“偏枯萎易,四肢不舉”,描述了卒中后偏癱患者半身不遂、四肢萎弱、無法活動的癥狀。中醫學認為,卒中后偏癱主要是由于患者平素機體失調、氣血虧虛,加之飲食不節、情緒不定,誘使外邪侵體導致氣血運行不暢、陰陽失養、瘀血阻滯、經絡不得暢,最終引起偏癱,故在治療時應注重活血化瘀、通經活絡[11-13]。中醫推拿治療方法歷史悠久,根據中醫腧穴學理論對特定穴位使用推拿手法形成刺激達到特定的治療效果[14]。本次研究中采用的肩髃穴、曲池、足三里、三陰交均為疏經通絡穴位,肩髃穴位于肩部三角肌處,曲池位于肘橫紋外側,足三里位于小腿前外側,三陰交位于小腿內側,對以上穴位以及肌肉不適處進行特定手法的推拿能夠有效緩解上下肢不遂與痹痛[15-17]。循經往返灸是在傳統中醫外治法艾灸的基礎上,根據人體經脈循行路線進行往復懸灸,達到更好地循經感傳、活血通經的效果[18-20]。手三陽經、手三陰經、足三陽經和足三陰經為人體十二經脈,具有聯系四肢、控制關節運動的作用,根據腧穴學中“經絡所過,主治所及”的理論,艾灸產生的熱量沿著經脈往返傳導,有效激發了循經感傳從而改善經絡阻滯的狀況,促進氣血運行,進而改善患者偏癱無力癥狀[21]。在腦卒中癱瘓大鼠模型行經穴針刺的實驗中,循陽經針刺的大鼠組偏癱癥狀緩解明顯,其次是陰陽經與陰經,其作用機制可能與腦干中PKC mRNA 的表達有關,證實了循經針灸對緩解卒中后偏癱的療效[22]。

本次研究結果表明,研究組治療總有效率明顯高于對照組,研究組療效分級情況明顯優于對照組,說明循經往返灸聯合推拿治療方法對改善患者偏癱癥狀具有較好的療效。治療后研究組FMA 上肢評分和下肢評分以及BI 指數評分均明顯高于對照組,說明循經往返灸聯合推拿治療方法能夠促進患者肢體功能恢復,提高患者生活能力,改善患者生活質量。治療后,研究組Vmax明顯高于對照組,且PI明顯低于對照組,說明循經往返灸配合推拿治療有助于改善提高卒中后偏癱患者動脈血流速度,改善血液微循環狀態。

綜上所述,循經往返灸配合推拿治療對于卒中后偏癱患者康復效果較好,促進患者肢體運動功能,提高患者生活自理能力,值得推廣。