涉僑博物館藏品賞析二則

云龍堆雕茶具

年代:20世紀30年代

尺寸:壺長20.3厘米、高13.8厘米、口徑8.8厘米、底徑8.9厘米

盞托高2厘米、口徑14.3厘米、底徑8厘米

杯長11.3厘米、高5.5厘米、口徑9厘米、底徑4.3厘米

材質:瓷器

來源:林婉香女士捐贈

整套茶具包括茶壺一只,茶杯六只,盞托六只。茶壺壺身一只云龍盤繞,龍身橫越壺蓋為壺蓋的祥云遮蔽,龍頭和龍尾相對分布在壺身前后兩側;茶杯同樣雕繪著一條云龍橫跨杯口,首尾相對。六只盞托也雕繪有云龍,前部雕繪半條龍尾,后部為龍頭、龍身,六只盞托連在一起呈現出六條云龍首尾相接追逐之勢。茶壺、茶杯、盞托的口部繪有金色條紋,顯得十分富貴、氣派。整套茶具共雕繪13條云龍,龍為堆雕彩塑工藝,鱗片點點,茶杯注水后霧氣蒸騰,云龍或隱或現,極具藝術效果,是不可多得的藝術珍品。

該套茶具原為印尼華僑李長棖日常款待客人所用。李長棖祖籍福建安溪龍涓鄉,曾在雅加達開辦蠟染工廠。蠟染在印度尼西亞是非常受國民推崇的一種傳統技藝,如今這門傳承悠久的技藝不僅成為了印尼的“國寶”,而且還是受到世界矚目的非遺文化,是印尼人民引以為傲的特色文化與工藝。印尼傳統的蠟染花布,被稱為巴迪(Batik)布。花布印染業是印尼華僑早期從業的重要產業之一,許多安溪華僑華人都從事該行業。李長棖的蠟染廠是其中的佼佼者,在當時非常有名。這套茶具是李長棖創業有成之后,為款待往來親朋好友而專門定制的。主人對此套茶具非常喜愛,因長期頻繁使用,茶杯、盞托口部金色條紋有明顯磨損。后來,李長棖先生將此套茶具送給了女兒李蘭英女士。2019年8月,李蘭英女士又委托自己的女兒林婉香將此套珍貴的茶具捐贈給了中國華僑歷史博物館。

(來源:中國華僑歷史博物館)

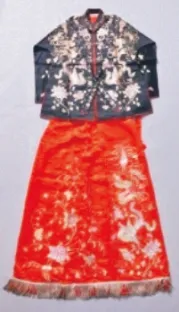

鳳冠和裙褂

年代:20世紀50年代

尺寸:鳳冠長25厘米、寬10厘米、高40厘米裙褂上衣長66厘米、寬130厘米裙褂下裙長94厘米、腰圍71厘米

來源:陳仕元夫人捐贈鳳冠、郭鳳波女士捐贈裙褂

龍鳳褂是中國傳統的嫁衣,其款式來源于滿族的吉服。廣東地區新娘以穿褂裙出嫁視為體面。龍鳳褂的標準款式為:上衣對襟立領,立體剪裁,修身的收腰設計,袖子略短;下裙為直筒的樣式,裝飾裙門,有時下擺還有流蘇,細節裝飾以金銀錢繡龍鳳,還會用珠片水鉆等,整體富麗堂皇。龍鳳褂的刺繡早期以團花圖案為主,后期改為花卉及龍鳳圖案。褂裙上的圖案為手工刺繡,繡功以潮汕手工最為著名。刺繡工藝源自潮繡的立體繡,潮繡常常采用金絨混合繡,也就是以金銀線、絨線相結合繡制,并在主要部分加以墊浮,使繡品浮凸有質感,有色彩瑰麗的風格特征。

該藏品是20世紀50年代美國華人在當地舉行婚禮時所穿戴的鳳冠和裙褂。整套服飾具有典型的中式傳統婚俗穿戴風格,是海外華僑華人傳承中華文化和生活習俗方面的有力物證。其中鳳冠以紅色為主,配以金屬包邊,制作較為精巧,并寫有“誥命夫人”字樣;裙褂是香港廖發繡家訂制品,是當時粵港一帶較為知名的服飾品牌,繡有鳳紋配以花瓣,繡工較為精美。當然,當時華僑華人結婚穿戴也已出現中西混合的特色,既有穿西式婚紗和西裝的,也有穿中式禮服的,或者兩套皆備,在不同場合輪換著穿。這從一個側面反映了華僑華人在融入當地社會過程中生活方式和文化認同的多元。

該套藏品由美籍華人陳仕元夫人(姓名不詳)、郭鳳波女士于2011年6月分別捐贈。

(來源:中山市博物館)