后腎腺瘤合并腎上腺髓脂肪瘤一例

李祥孟,張 克,曾繁浩,禹 路,夏成興,字向帆,張學安,顏汝平

(1.昆明醫科大學第二附屬醫院 泌尿外科,云南 昆明 650101;2.云縣人民醫院 泌尿外科,云南 云縣 675800)

1 病例

患者,男,40 歲,因“體檢發現右腎占位并右腎上腺占位2年余”于2020年8月16日入院。偶伴右腰部疼痛,未發現血壓升高,無頭痛、頭暈、嘔吐及視物模糊。2020年8月CT 平掃+增強示:右腎上極后緣局部約2.3cm×2cm×2.2cm大小的稍高密度結節影,見圖1A,增強掃描呈輕度強化,邊界欠清楚,見圖1B。右側腎上腺區局部約3.3m×5.7cm×5.4cm 大小的混雜密度腫塊影,邊緣光滑,見圖1C,增強掃描呈不均勻輕中度強化,見圖1D。MRI 平掃+增強,見圖2A-D:掃描特征與CT 掃描特征相似,提示:右腎上極病灶,傾向良性(復雜型囊腫與腎腺瘤待鑒別);右側腎上腺病灶,傾向良性(腎上腺髓脂肪瘤可能)。

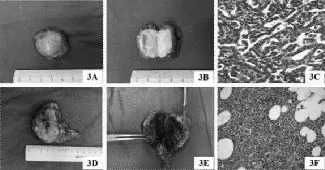

術前診斷為右腎占位、右腎上腺髓脂肪瘤,在全麻下行經腹膜后途徑腹腔鏡右腎腫瘤剜除術和右腎上腺腫瘤切除術。術中見右腎腫塊位于上極背外側,凸出于腎表面,呈灰白色,外生部分直徑約2.5cm。右側腎上腺部位可見大小約6cm×4cm×3.5cm 質軟包塊,表面光滑、呈黃白色。切除的腎腫瘤標本包膜完整,切面呈灰白色、質韌,見圖3A、3B;腎上腺腫瘤標本包膜完整,切面呈灰紅色,質軟,見圖3D、3E。術后病理診斷:右腎后腎腺瘤,見圖3C。右腎上腺髓脂肪瘤,見圖3F。鏡下觀,后腎腺瘤細胞排列成管形樣,腫瘤細胞以及細胞核大小一致,呈圓形。鏡下可見腎上腺髓脂肪瘤細胞由脂肪細胞及分化的骨髓造血細胞組成(HE 染色×100)。

2 討論

后腎腺瘤(metanephric adenoma,MA) 是一種罕見的良性腎臟腫瘤,約占腎臟上皮腫瘤的0.2%[1]。2016年WHO 將后腎腺瘤、后腎間質瘤和后腎腺纖維瘤歸類為后腎腫瘤,并且認為它們均為良性腎臟腫瘤[2]。MA 可發生于任何年齡段,其中40~60 歲為好發年齡,以女性多見,兒童罕見[3],其中男女比例約為1∶2~1∶3[4]。腎上腺髓脂肪瘤也是一種少見的良性腫瘤,多發于腎上腺,腎上腺外發生率僅為0.08%~0.2%[5]。右側多于左側,雙側病變少見[6]。2 種腫瘤同時發生的病例文獻尚無報道。本病例為中年男性,同時發現腎MA 和腎上腺髓脂肪瘤,且位于同側。

MA 的組織學來源尚不清楚,有學者[7]認為其起源于腎臟胚胎發育過程中皮質小管殘留組織,但尚需進一步研究及臨床數據證實。腎上腺髓脂肪瘤的來源一種觀點認為是胚胎殘余組織發育而來[8],另一種觀點則認為感染或壞死等刺激導致腎上腺髓脂肪瘤的發生[9]。后腎腺瘤和腎上腺髓脂肪瘤同時發病,二者之間的組織來源有無關聯有待進一步的研究。

MA 可出現腰背部疼痛、腹部包塊等癥狀。其CT 平掃總體表現為漸進性不均勻強化或延遲強化。其MRI 的掃描特征與CT 掃描特征相似。臨床上CT 為診斷腎上腺髓脂肪瘤的首選影像學方法。本例患者的右腎MA 和右腎上腺髓脂肪瘤進展慢,符合良性腫瘤的生長特點,且影像學檢查與文獻報道相符。

1979年,Bove 等[10]首次報道了后腎腺瘤的病理學特征,病理學檢查依然是確診后腎腺瘤和腎上腺髓脂肪瘤的金標準。席晨光等[11]的研究顯示,MA 免疫組化染色WT-1、CK、CD 57 及Vimentin的陽性率分別為63%、75%、94%及100%。免疫組化染色顯示:CD57、VIM 和CK7 為陽性,而WT-1 為陰性,與文獻報道無明顯差異。腎上腺髓脂肪瘤鏡下可見脂肪組織、骨髓成分等[12]。該病例兩種腫瘤的病理學檢查結果符合以上文獻報道。

由于多數后腎腺瘤患者的預后良好,多數學者因此推薦腫瘤剔除術或者腎部分切除術,從而盡可能的保留患者的腎功能[12]。腎上腺髓脂肪瘤屬于良性腫瘤,其首選的治療方法為腹腔鏡腎上腺髓脂肪瘤切除術。該患者右腎上腺髓脂肪瘤體積較大,無法保留部分腎上腺組織,行腎上腺全切術,術后給予激素補充療法。一月后停用激素,未出現腎上腺皮質功能減退征象。患者右腎MA直徑小于4cm,呈外生性生長,同期給予腹腔鏡腎腫瘤剜除手術治療,術后3 個月復查右腎功能正常,未見腫瘤復發。