淺析楊官寨遺址鏤空人面覆盆形陶器的屬性

□富鵬程

楊官寨遺址自2004年首次發現以來,受到考古界的廣泛關注,這得益于其本身獨特的文化面貌,以及一些重要遺跡遺物的發現。楊官寨遺址是仰韶文化時期的一處重要聚落遺址,隨著陜西省考古研究院對其考古工作的不斷推進,陸續發現廟底溝文化時期唯一保存完整的大型環壕、廟底溝文化大型公共墓地、半坡四期文化制陶作坊區等重要的遺跡,并且出土了一大批仰韶時期獨具特色的陶器,其中在廟底溝文化環壕聚落西門址兩側的壕溝內,分層堆積了大量的陶器、骨器、石器等遺物,其中有一件鏤空人面覆盆形陶器(圖1)最為引人注意。

圖1 鏤空人面覆盆形陶器(楊官寨遺址G8-2)

一、基本材料與背景

楊官寨遺址,位于陜西省西安市高陵區(原為高陵縣)姬家鄉楊官寨村,涇、渭兩條河交匯處西北的涇河北岸的一處一級階地上。遺址自發現以來,經過數次的調查、發掘,基本確認其南北寬約800米,東西長約1000米,面積約80萬平方米[1]。2008—2012年,在該遺址的北區發現了一處廟底溝文化時期的聚落環壕遺跡,陜西省考古研究院對其進行了仔細的發掘清理,在環壕遺跡的西部區域發現一處門址,而在西門址兩側的壕溝中發現了大量的陶器,鏤空人面覆盆形陶器就位于這部分陶器中[2]。

楊官寨遺址,從目前已經開展的考古發掘工作來看,可以說其是仰韶文化中晚期的一處大型中心聚落,其主要由廟底溝文化和半坡四期文化構成,分別位于遺址的北部與南部。并且從遺址內外的各類遺跡來看,楊官寨遺址應當是一處經過精心設計的聚落居址。在遺址的東段環壕外分布著一處廟底溝文化時期的大型公共墓地[3];而遺址本身由一條廟底溝文化時期的周長約為1945米、寬 6~9米、深 2~4米的環壕所包圍,遺址的南區以及北區的南部主要有半坡四期文化時期的成排房址以及陶窯[2];遺址的中心區,發現一處水池遺跡,從其規模和所處的位置來看可能是當時的一處公共設施,負責向整個聚落遺址內的居民提供穩定的水源。根據遺址南北兩個區域不同時期的文化面貌,可以初步看到,楊官寨遺址經歷了廟底溝文化向半坡四期文化的轉變,并且在整個遺址的空間范圍內,人群的生活中心由北向南進行了轉移,并且環壕外的公共墓地以及中心的水池遺跡反映了聚落布局上已經具有功能分區。遺址周圍的環壕是目前發現的唯一保存較為完好的廟底溝文化環壕,對于研究廟底溝文化時期的聚落布局以及人類生活生存狀況有重要的學術價值;而從南部發現的大量半坡四期文化時期的房址,尤其是陶窯來看,此時期先民已經開始進行社會分工。

鏤空人面覆盆形陶器就出土于這樣一個具有功能分區與社會分工的大型中心聚落環壕西門一側的壕溝內。那么仰韶文化中晚期的一處大型聚落內出土的人面器在整個聚落內有著怎樣的功用?下面從器物的埋藏情境、使用情形以及類比分析來探討這件鏤空人面覆盆形陶器的屬性。

二、埋藏情境

嘗試分析楊官寨遺址鏤空人面覆盆形陶器的屬性,必須引入情境分析。情境分析主要包括埋藏情境和使用情形兩個方面。埋藏情境簡單來說就是觀察考古遺存的出土環境,并結合其他考古遺存間的共存關系,形成對遺存性質與功能的認識;使用情形則是再現遺存使用時的場景[4]。鏤空人面覆盆形陶器到目前為止只發現一件,在此先對其埋藏情境進行分析。

根據發掘報告的描述,鏤空人面覆盆形陶器出土于廟底溝文化環壕聚落西門址一側的G8-2內,G8-2北接門道,與鏤空人面覆盆形陶器共出的遺物還有大量陶器,包括陶盆、尖底瓶、蓋、杯、缽、罐等,還有部分石器、骨器。而在門道另一側的H776中,同樣出土了大量的彩陶盆、尖底瓶、器座等陶器以及少量石器、骨器。在H784中,出土了一件涂朱砂人面陶塑殘器,這是該遺址的另一件人面器。而在環壕的西南角G8-4中發現一件巨型陶祖[2]。除此以外,西門址兩側的壕溝內還發現大量的動物骨骼,經鑒定,主要為豬骨與狗骨,其中豬骨有可鑒定標本290個,屬于47個個體;狗骨有可鑒定標本64個,屬于7個個體[5]。與鏤空人面覆盆形陶器相關的一些器物基本就這些,有的與其同出一遺跡,有的出土于相鄰遺跡,都是出自壕溝內。

從其他文化的壕溝遺跡來看,一般我們認為壕溝都是傾倒垃圾的地方,比較多的發現諸如碎陶器、陶片、動物骨骼、植物種子等遺物。但是可以看到,楊官寨遺址壕溝的情況卻并不相同,至少西門址門道兩側的壕溝是獨特的。西門址是目前楊官寨遺址發現的唯一門道,先民進出聚落都得經過這唯一通道,如果此處有什么活動,那么所有聚落居民都能參與;而在西門址門道兩側的壕溝內,分別有一個溝和灰坑兩個相對應的遺跡現象,而且其內部不僅出土數量巨大的可復原陶器和大量的豬、狗動物骨骼,尤其是還包括了像鏤空人面覆盆形陶器和人面陶塑、巨型陶祖這樣的有特殊含義的珍貴器物,顯然它們不是被隨意丟棄在壕溝內的,而是有意識地擺放的。如此現象使人不得不思考:在唯一門址門道兩側為何存在兩個遺跡用于埋葬這些特殊器物呢?根據鏤空人面覆盆形陶器的特殊埋藏背景可以想象,在某個時期西門址應當是舉行某種特殊儀式活動的場所,可能是出征儀式、重要人物的葬禮、某種全聚落參與的慶祝活動等,而鏤空人面覆盆形陶器具有人面的形象,其應當在此類活動中有某種特殊的功用或含義。

三、使用情形

上文分析了鏤空人面覆盆形陶器的埋藏情境,此外,還應當對其使用情形進行分析。相比于埋藏情境,使用情形在缺乏文字記載和圖畫描述的背景下,是無法完全還原的。雖然使用情形無法完全還原過去,但依然可以通過對相關器物特征的分析來實現合理的推理還原[6]。而對器物進行特征分析是行為考古學家通過觀察器物的形態特征來研究器物功能和技術演變等屬性的手段。

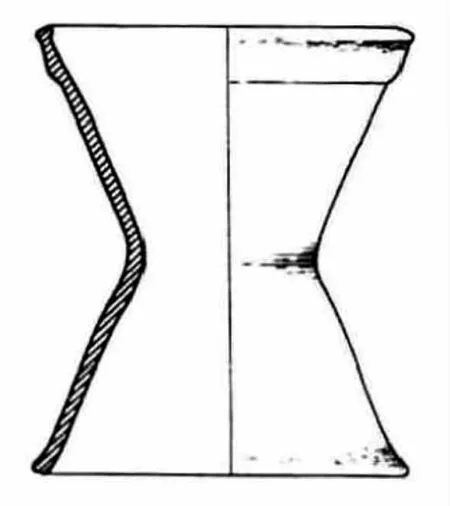

在對鏤空人面覆盆形陶器進行特征分析以研究其屬性前,還應當注意到另一種與其共出、被發掘者界定為“器座”的器物,這類器物有人稱之為 “喇叭形器”(圖2),束腰、中空,一端或兩端為喇叭狀,共有十余件,均分布于門道兩側的壕溝內。關于此類器物有什么功用,有學者進行過研究,認為其非器座,而是具有鼓的功用。其在西門址的特殊儀式活動中,作為重要的禮樂器來使用[7]。通過對此類喇叭形器進行特征分析,已確定其樂器的功用,進一步說明西門址應當是此地聚落先民舉行特殊儀式活動的場所,而鏤空人面覆盆形陶器也代表了特殊的含義。

圖2 喇叭形器(楊官寨遺址G8-2③:44)

鏤空人面覆盆形陶器本身具備了這么兩個重要的因素:一是鏤空人面,二是覆盆。鏤空人面覆盆形陶器是在燒制前,人為地掏空雙眼、嘴巴,并且堆加陶土形成鼻子,以此刻畫了一個僅有雙眼、鼻子、嘴巴這樣五官中的三官的人臉形象。這張人臉與正常的人臉還稍有區別,其上眼皮與上嘴唇是彎曲的,而下眼皮與下嘴唇卻是近乎水平直線的,鼻子比較尖,是一個類似于三角錐的尖鼻。這樣的形象塑造,展現了一個面無表情,甚至有些呆滯的嚴肅而神秘的臉部形象。如此看來,它比較契合一些學者對于其他新石器時代文化器物中出現的人面應為巫師的這樣一種形象。巫師作為溝通神靈的人,自然是神秘而嚴肅的,其在與神靈的溝通中,應當處于一種區別于常人的狀態,也就是其面部表現得比較呆板與呆滯,與此件器物的人面形象較為吻合。鏤空人面覆盆形陶器,很明顯,根據其人面的形象可以知道,它沒有實用功能,而且其應當是口在下、底在上的擺放形態,故而稱之為覆盆。既然沒有盆的實用功能,也是倒置擺放的形態,與其稱之為“盆”,不如叫作“蓋”更為合適。既稱為蓋,就應該是蓋物品的,有可能是蓋在有著巫師身份的特殊人物頭上,作為其遮掩真實面孔、隔絕普通人群或者是起溝通神靈作用的面具[8];或者是單純地以此件器物倒置擺放用以代表神靈,供人崇拜。

以此來看,鏤空人面覆盆形陶器作為巫師的特殊所有物或者代表神靈,與巫師一類人物一起立于或單獨置于門道一側。當這種特殊儀式活動開始后,聚落內的居民參與其中,依次經過門道,或者是立于周圍圍觀此項活動,而作為樂師的人群立于一旁敲擊著陶鼓,伴隨著低沉又莊嚴的音樂,此種特殊儀式活動開始舉行。活動中,真正參與其中的那部分人,還可能會得到被神靈“祝福”過的豬肉或者狗肉,并進行享食,用以激勵聚落居民。在活動的最后,獸骨會被回收,并與活動物品——特殊陶器、石器等一同埋入門道兩側的坑內,至此活動結束。

四、類比分析

他山之石,可以攻玉。研究器物的屬性,不妨通過比較具有相似特征的類似器物來做進一步分析。因鏤空人面覆盆形陶器具有鏤空人面和覆盆兩個特征,又是仰韶文化中晚期的器物,故而想到另外兩件與其具有一定相似屬性的器物,一個是山西吉縣溝堡遺址人面筒形器(圖3),另一個是仰韶人面魚紋盆(圖4)。

圖3 吉縣溝堡遺址人面筒形器

圖4 仰韶人面魚紋盆

山西吉縣溝堡遺址發掘了兩座廟底溝文化時期的房址,人面筒形器出土于其中一座毀棄的半地穴式房址內。此件器物上的人面與楊官寨遺址出土的鏤空人面覆盆形陶器上的人面多有相似,嘴眼鏤空,不過更加復雜,除了有眼鼻嘴外,還包括了眉毛,顴骨突出,泥條飾下巴;上下皆中空,上部有一方形陶蓋。發掘者同樣認為其不是實用器,應當是用于某種祭祀活動,并且是一種家用的祭祀模式,而且此模式并不普及,或許此家庭有類似于巫師這樣的特殊人物,故而能在家中進行祭祀活動[9]。可以看到,此件人面筒形器是考古發掘中與楊官寨遺址鏤空人面覆盆形陶器最為相似的一件器物,而二者的屬性也應當具有很大的相似性。

仰韶人面魚紋盆是備受關注的一類器物,較多學者對其上的人面魚紋展開了廣泛的探討。在此,拿其與楊官寨遺址的鏤空人面覆盆形陶器進行比較,是因為兩者都是一種“覆盆”性質的器物,同時兩者都有人面的形象。不過人面魚紋盆的人面形象是作為一種圖案紋飾的樣式存在于盆內部的,并且更加具體復雜與神異化,表達了更加豐富的含義,仿佛代表與人類不同的神靈。而鏤空人面覆盆形陶器雖然也可能具有一定的象征意義,但仍然脫離不了正常人類的范疇,更多地表現人而非神靈。然而,仰韶人面魚紋盆上的人面形象是在盆的內部,盆中心有一小孔,蓋在甕棺上,面向的是棺內死者,仿佛代表了死后靈魂由孔出棺,重生或者不滅的愿望[10]。

雖然吉縣溝堡遺址人面筒形器和仰韶人面魚紋盆在具體的屬性上與鏤空人面覆盆形陶器有一定的區別,但它們作為某項特殊儀式活動或者儀式的重要物品是可以肯定的,它們在儀式活動中同樣都承載了某種祭祀的功能,都不具有實用性,是作為特殊器物而存在的包含了一定意義的信仰象征。

五、結語

綜上所述,楊官寨遺址鏤空人面覆盆形陶器,是一種出土于特殊遺跡并且包含特殊象征意義的器物。通過分析其埋葬情境和使用情形,并且對比分析有一定相似性的其他特殊器物,推測鏤空人面覆盆形陶器的屬性為:在位于楊官寨遺址西門址門道附近進行大型公共活動時,作為巫師面具或者象征某種神靈的特殊儀式物品,體現一定的宗教信仰與社會意識形態,包含了楊官寨遺址先民借特殊的儀式物品來溝通神靈,從而實現某種美好愿望的希冀。至于具體是何種儀式活動,結合出土骨骼以及包含數量巨大的樂器來看,應當是有某種嘉獎或者激勵行為,那么極有可能是聚落間戰爭開始前用于鼓舞士氣的出征儀式,或者是戰爭得勝后,聚落勇士凱旋時的獎勵宴饗。而鏤空人面覆盆形陶器在這樣的活動中,代表神靈的一方,是為了向神靈祈求力量,祝愿戰爭常勝,或是向神靈報告功績,以求時刻得到神靈的佑護,表現了楊官寨遺址聚落居民崇尚某種神靈、神靈能佑護聚落長盛不衰的信仰。楊官寨遺址鏤空人面覆盆形陶器的發現,為研究仰韶文化中晚期聚落居民的特殊儀式活動和他們的精神世界提供了很好的實物資料。