廣播在全媒體時代的困境及發展路徑探析

郭新峰 劉成璐

隨著信息技術與傳播形式的不斷發展與深化,受眾已經不再滿足于單一的文字、圖片、音頻及視頻等傳統傳播方式。面對受眾日益增長的信息傳播需求,作為傳統媒體之一的廣播應結合自身優勢,順應媒體融合的“浪潮”,打破固有模式來優化傳播能力。如此,才能提升傳統廣播在受眾群體中的吸引力、占有率,從而在全媒體時代發揮獨特的作用與魅力。

一、廣播融合發展的困境

(一)盈利空間逼仄

1995 年初,復旦大學新聞學院教授李良榮正式提出中國媒體具有上層建筑與信息產業雙重屬性,即“事業性質,企業管理”的具體運作模式。作為事業單位,傳統廣播媒體承擔著黨和政府規定的宣傳任務;作為企業,傳統廣播媒體需要自負盈虧、依法納稅。為養活與發展自己,傳統廣播媒體加快了邁入市場的“步伐”,與其他文化產業“同臺競技”。

目前而言,廣告是大部分省級廣播電臺的主要盈利模式。但與新媒體相比,傳統廣播廣告的傳播速度、傳播范圍受限。其次,新媒體廣告的互動性、多元化是廣播廣告無法比擬的。因此,在新媒體日益龐大的今天,本就被報紙、廣播、電視等傳統媒體瓜分的廣告市場又進一步分化,越來越多的廣告客戶更傾向于在新媒體端投售廣告。

尼爾森網聯AIS 全媒體廣告監測數據顯示,2019 年上半年,線下媒體整體下跌10.9%,廣播則窄幅下跌3.3%,而線上媒體平臺則增長8.2%。由此可見,新媒體的出現使廣告市場份額進行重組,報紙、廣播、電視等占比縮小,盈利空間日益逼仄。

表1:2018 年~2019 年上半年各級廣播媒體投放花費同比對比

(二)內部體制僵化

1940 年12 月30 號,延安新華廣播電臺在陜西王皮灣村山峁上向世界發出第一次呼號,標志著中國人民廣播事業誕生。時至今日,中國人民廣播事業已走過80 個春夏秋冬。它從硝煙炮火中走來,見證了新中國誕生、改革開放等重大時間。在漫長的歲月中,傳統廣播媒體積攢了公信力、影響力等核心要素,但這也使廣播事業具有傳統新聞生產模式。與新媒體相比,其新聞報道范圍、新聞報道題材等受到限制。內部體制的僵化,束縛了傳統廣播媒體的發展,無法滿足當下受眾日益增長的信息需求,進而缺乏核心競爭力。

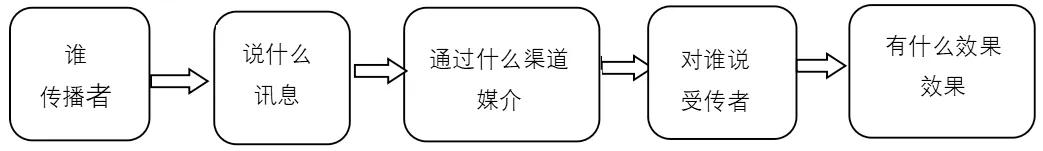

此外,傳統廣播媒體屬于單向傳播,內容生產者將信息通過頻率傳遞給受眾,但受眾缺乏反饋途徑。即使在社交媒體發達的今天,大部分廣播媒體依然不重視與受眾之間的互動。而新媒體與受眾之間是雙向互動的傳播閉環,受眾可直接通過頁面留言等形式,快速、直接地與信息傳播者進行溝通交流,增加了時效性與互動性。

表2:傳播廣播美圖傳播模式

(三)淺層媒體融合

“媒體融合”一詞,最早由麻省理工學院媒體實驗室的創辦人尼古拉斯.尼葛洛龐蒂提出。在學界看來,“媒體融合”不是一個單一的概念,而是包括內容、經濟、技術等多要素的融合。

從內容融合層面來看,傳統廣播媒體的融合只是“簡單地相加”。為滿足廣播節目播出的需求,廣播新聞工作者需要采集錄音報道來供節目日常播出。換句話說,廣播新聞工作者內容生產的第一要務是供線上節目,而微信公眾號、今日頭條、微博等新媒體原創內容大多是對廣播稿進行簡單地加工,如插入圖片等。除原創內容外,新媒體其他內容生產大多來自其他媒體或網絡信息的轉載,但對轉載內容加工不足,對受眾而言沒有吸引力,以至于閱讀量極低,大大影響了媒體融合效果。

二、廣播融合發展路徑探析

全媒體時代,融合發展已然成為一種趨勢與潮流。對于傳統廣播媒體來說,融合發展并不意味著顛覆所有的固有原則。傳統廣播媒體可充分發揮權威性,利用龐大的受眾群體來維護自身的媒體特性。同時,也應借助媒體融合的發展機遇,對自身資源、技術、人員及組織架構等要素進一步整合與提檔升級。

(一)創新豐富傳播形式

傳統廣播媒體通過AM、FM 將節目傳播至受眾,而受眾僅可通過收音機、車載廣播等特定載體收聽。新媒體的出現,打破了這固有的傳受模式。除上述傳統收聽方式外,PC端、移動端都成為收聽廣播的重要途徑。以湖北之聲為例,該頻道于2020 年提出了融合改版的新思路,即在“移動優先”策略下,主攻五大融媒節目群(新聞、健康、公益、財經、文化),實現音視頻圖文全樣態生產,AM、FM、兩微N 端全媒體覆蓋。與新媒體的融合傳播,打破了傳統廣播節目時間、地點的局限性,也增加了“傳者-受者”的互動性,徹底改變了以往的單向傳播模式。在此傳播環境下,可通過互動增加受眾粘性,打造忠實節目聽眾。

除傳播載體的創新外,傳統廣播媒體與新媒體融合時也需與時俱進,適時引進最新的傳播技術。將AI(人工智能)、VR(虛擬現實)、云計算等新興傳播技術運用至傳播實踐中,進一步豐富傳播內容的形式,增加傳播內容的吸引力。如2021 全國兩會,新華社聯合科大訊飛運用AI 技術打造了多位虛擬主播形象,他們用四川話、河南話東北話等多種方言解讀十四五規劃綱要,給用戶帶來了不同的聽覺體驗。

(二)堅持“內容為王”宗旨

美國維亞康姆公司總裁雷石東被認為是“內容為王”概念最初的提出者。1990 年,他在決定公司發展戰略時提出,“傳媒企業的基石必須而且絕對是內容,內容就是一切”。對于廣播而言,亦是如此。若想要對受眾存在吸引力,必須在節目質量上下功夫,做優做精做強節目。在2020 年疫情期間,中國之聲聚焦抗“疫”一線的白衣天使,以第一人稱口述的方式,講述了他們在疫情期間的點滴。醫護工作者是抗“疫”工作者的典型代表,而自述類似于當下流行的vlog形式,真實細膩的故事直抵受眾內心。網友紛紛留言“淚點時間到”“一直流著淚聽完”,取得了廣泛、積極向上的傳播效果。

在全媒體時代,“內容為王” 早已不局限傳統的新聞內容,渠道、形式、服務等都已包含在“內容”二字中。這就要求,除傳統的內容生產外,廣播媒體還需在其他內容上深度探究,站在用戶角度,滿足用戶的信息需求。

(三)豐富廣告盈利模式

對于傳統廣播媒體而言,廣告是其主要收入來源。而新媒體的出現,拓寬了傳統廣播電臺的盈利模式,如跨界與電商合作、利用直播開展線下活動等。以廣東珠江經濟臺為例,他們將“免費聽眾”轉化為“付費用戶”,眾籌到財經廣播類節目《風云再匯》一年的節目制作費用;意識到廣東省消費潛力巨大,廣東珠江經濟臺還與電商合作推出“電商狂歡節”等活動。在全媒體時代,廣東珠江經濟臺積極參所 “廣播+”模式,不斷在媒體融合中探索新的盈利模式。

此外,新媒體的出現還進一步豐富了廣告形式。傳統廣播廣告以錄制音頻或主持人口播的形式出現在廣播節目中,而新媒體出現后,廣播媒體進行了兩微N端全媒體覆蓋,圖文、視頻、直播等都成為廣播廣告的形式。

(四)培養引進優秀人才

人才是第一資源,對于媒體而言更是如此,人才是生產優質節目的關鍵與核心。在全媒體時代,復合型人才是急需的資源。傳統廣播新聞工作者在長時間的新聞實踐中積累了豐富的經驗,但當下他們可能缺少新媒體技術,所以傳統廣播媒體應加強對現在新聞工作的培訓,開展新媒體課程等相關內容,培養一批懂技術、懂采編、懂市場的復合型人才。此外,廣播媒體也可通過招攬全媒體型記者,進一步豐富自身的人才隊伍。

現階段,移動互聯網的快速發展為我國傳統媒體行業帶來來了新的挑戰與發展機遇,傳統媒體與新媒體深度融合迫在眉睫。傳統廣播媒體應積極抓住媒體融合與車載時代的契機,堅守傳統媒體的公信力、權威性及影響力。同時,通過與新媒體的融合來彌補自身不足傳播力、互動性等方面的不足,走出屬于廣播媒體的融合發展之路。