古畫有據:《道子墨寶》名物年代考

鄭州大學美術學院 | 趙雅杰

現藏于美國克利夫蘭藝術博物館的《道子墨寶》以冊頁的形式分裱為50開,每開尺寸大約縱34.3厘米、橫38.4厘米不等,整套畫冊以墨筆的形式繪于色澤微黃的紙上。①從內容上此套冊頁可分三部分,“道教神祇眾相”(第1—26開)、“地獄審判”(第27—40開)、“搜山”(第41—50開)。《道子墨寶》內容宏富,技法精湛,在中國繪畫史、宗教美術史中都擁有著舉足輕重的地位與價值。學者們通常以這套畫冊為參考來進行相關圖像的比對和研究。但是,對于《道子墨寶》創作時間的判定,目前學術界眾說紛紜,莫衷一是,創作年代從唐代到明清,繪制者從吳道子到李公麟再到明代佚名畫工,皆擁有他們的“支持者”。畫作的年代鑒定是后續研究工作的基石,對《道子墨寶》創作年代的鑒定至關重要,是本文重點要解決的問題。

具體到繪畫中的服飾器用,往往有關歷史制度,它們所反映的時代特點更為鮮明。誠如張彥遠在《歷代名畫記·論師資傳授南北時代》所述“若論衣服、車與、土風、人物,年代各異,南北有殊,觀畫之宜,在乎詳審。只如吳道子畫仲由,便戴木劍;閻令公畫昭君,已著帷帽。殊不知木劍創于晉代,帷帽興于國朝……詳辨古今之物,商較土風之宜,指事繪形,可驗時代。”[1]近現代的書畫鑒定家張珩(1914—1963)也提出:“熟悉各個時代的服飾器用對鑒定是有幫助的。古代畫家也有畫錯了前代衣冠制度的,但只有錯畫或混淆了前代已有的,而不會預先畫出當時尚未有的。”[2]

對于《道子墨寶》中的陳設器物、衣冠服飾所反映出來的時代特征,目前學者們亦尚未形成一致的觀點。盡管《道子墨寶》憑借第1開右下角“臣吳道元”的偽款及白描畫法的特質常被當作出自唐代畫家吳道子之手,但秦嶺云在20世紀80年代時就已經注意到《道子墨寶》中人物的服飾并非全是唐代樣式,一些裝飾細節如屏風、欄楯上的花紋、各處的山水花鳥以及章法都是宋畫格調。[3]劉科通過對《道子墨寶》中屏風、茶具組合(一玉壺春瓶二杯子)、人物服飾的考察,認為這套畫冊呈現出元代的特點。[4]邵彥認為此套畫稿有幾幅顯示出近于明代的名物特征,考慮其或系后配,但全套紙質又基本一致,推測其全套皆為明代摹本,或在明代由幾套同類冊頁拼湊而成。[5]

本文欲從《道子墨寶》中的名物入手,一方面將它們與考古出土物、壁畫圖像、傳世作品中時代確準的標準件、版畫圖像等進行視覺圖像上的分析比對,另一方面結合不同時代的筆記小說等文獻來進行對比。通過圖像分析結合文獻考訂來對《道子墨寶》中所繪名物年代進行推測,以此判斷《道子墨寶》的創作年代。本文共分三節,分別從家具、室內陳設(擺件)、服飾三個方向展開論述。

一、家具考

家具是社會習俗的重要載體。《道子墨寶》多幅開頁都畫有屏風、桌案、架格等家具,之前研究此套畫冊的學者也常以畫面中家具,尤其是屏風透露出的時代特征來作為鑒定此套畫冊年代的重要依據。筆者欲在前人研究的基礎上對《道子墨寶》中屏風的形制進行更為充分的探討,并首次對屏風中的山水樹石的時代特征進行考證。同時,對《道子墨寶·地獄審判》頻繁出現的母題——“架格”這一家具出現的時代及不同時段的特色進行考察,并提出自己的觀點。

1.屏風考

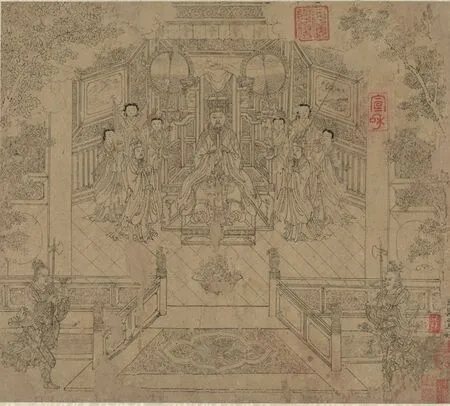

《道子墨寶》中第1開、第2開及第27至40開的畫面中都在主神像后擺放了體量龐大的座屏,屏心以水墨簡率地繪出山水樹石。從形制上來看,第1開與第2開相近,都為三迭樣式的屏風(見圖1);而第27至第40開為直板式樣屏風,屏風由上下四層、左中右三聯拼接而成,四周雕繁縟的花枝作裝飾帶,富有立體感;屏心山水畫在整個屏風所占比例較小。

圖1 《道子墨寶》第1開

劉科將《道子墨寶》中的屏風與現存宋畫及元墓壁畫中的屏風進行對比,認為《道子墨寶》中的屏風更接近元代特點。而筆者則認為《道子墨寶》中的屏風在大致樣式上與元代特點相近,但是在細節處卻反映出了在元代基礎上的改良,是為明代樣式。

宋代時屏風樣式就已很多,有三迭式、獨扇式,獨扇式里又有與座相連的插屏式。此外還有布屏風、錦屏風、小屏風等。[6]從傳世作品中我們可見獨扇式屏風在宋人的日常生活中更為流行,此種屏風可簡稱為座屏或插屏,大致分為屏面與底座兩部分,屏心面積巨大,見之于河南禹縣白沙宋墓第一號墓前室西壁壁畫(圖2)、南宋牟益所畫《搗衣圖》(圖3)、南宋佚名《女孝經圖》、傳南宋劉松年《秋窗讀易圖》等。其中,白沙宋墓第一號墓前室西壁繪墓主人與夫人對坐“開芳宴”的場景,二人坐于椅凳之上,身后各設一架座屏,屏額與槫柱涂藍色,屏心畫水波紋,幾乎占滿整個屏風。三迭式的屏風由三扇屏風以合頁相聯,通常中間一扇體量較大,左右兩扇對稱組合,且體量較小,三扇屏風屏心面積不大,下有版面、底座,這種屏風樣式在宋代常見于宗教場所。如山西太原北宋晉祠圣母殿寶座后的屏風(圖4)、劉松年《羅漢圖》(圖5)、日本京都大德寺藏《五百羅漢圖·寫經》。其中,劉松年《羅漢圖》中的屏風由上至下大約三分之一部分為屏心,繪沙汀鳧鴨的小景山水;下部為木板,但是樣式極簡,在屏風的板面上并沒有像《道子墨寶》第1、2開中屏風中那般出現復雜的雕花工藝,而是盡量保持木質原本的木紋肌理,彰顯出的是南宋審美品味上的素雅以及繪畫風格上的寫實。

圖2 河南禹縣白沙宋墓第—號墓前室西壁壁畫

圖3 搗衣圖(局部) 26.1Cm×466.4Cm 南宋 牟益臺北故宮博物院藏

圖4 山西太原北宋晉祠圣母殿木質屏風

圖5 羅漢圖 (局部)117.4Cm×56.1Cm 南宋 劉松年 臺北故宮博物院藏

從傳世作品及考古發掘材料來看,在屏風上雕刻花草紋樣起裝飾效果的做法始于元代。陜西蒲城縣東陽鄉洞耳村元墓后壁繪墓主人夫婦堂中對坐,根據壁畫題記,墓主張按答不花與李云線夫婦二人至晚于“大朝國至元六年”(1269)入葬。壁畫中夫婦二人身后擺放了一架立屏(圖6)[7],立屏上部是一幅水墨山水橫披,下部是雕花裝飾帶和素面面板,座屏屏身以雕花裝飾帶為區隔分出上下三區段。由此可見,相較于宋代屏風,元代屏風上增加了雕刻花草等紋樣的裝飾帶,且屏心占整座屏風的面積縮小。但是,相較于《道子墨寶》中每架屏風的屏心四周皆圍以繁縟的雕花裝飾帶,張按答不花與李云線夫婦墓中出現的屏風雕花裝飾帶則只是在屏心四周的一側出現,在整架屏風中起到點綴,提升視覺欣賞效果之用。《道子墨寶》中屏心四周則皆飾以花草紋飾,而且雕刻精良,極其繁縟,有立體浮雕的效果,如此這般的設計與藝術品位在宋元兩朝鮮有,但在明代畫作及傳世家具中卻屢見不鮮。

圖6 陜西蒲城縣東陽鄉洞耳村元墓后壁

在文化傳承方面,后代對前朝多持否定態度,而對前朝之前的朝代卻持否定之否定的贊許。具體到物質文化層面,明朝人很大程度上對宋朝人的態度就充滿了崇拜與效仿,二者大體風格上近似,但是在具體細節上又秉持差異,二者相比,宋代以簡易標美取勝,明代則以繁縟富麗突出。當然,這只是從宏觀角度的粗略評判,具體到不同身份階層、不同的器物類型,又會有各自的特色。但是,就屏風而言,實與對二者宏觀的評價頗為契合。屏風尤其是座屏(或稱插屏)從大體形制及構件上來看,宋、明二朝近似,但是在屏風板面、屏座等細節處卻體現出了差異性。

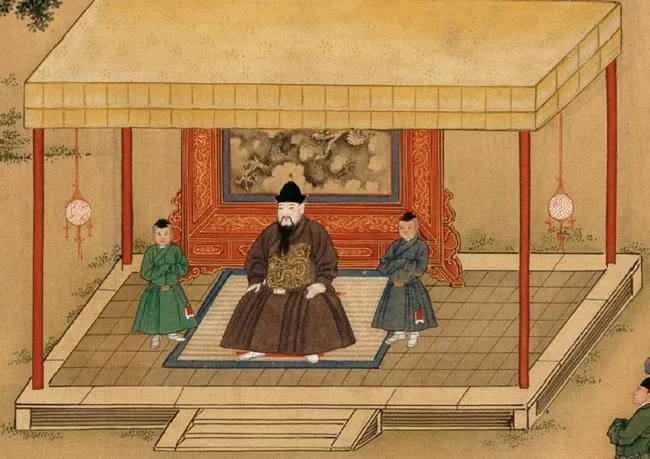

《明宣宗宮中行樂圖》(圖7)繪明宣宗朱瞻基(1399—1435)身穿便服,在御園觀賞并參與多項競技游戲的場面。單就屏風來看,畫面中就出現了四座座屏,且每座款式不盡相同。有“射箭”場景出現的四周皆為素面褐色木質地的簡潔風格的屏風,也有在“蹴鞠”場景中出現的屏心四周布滿龍紋雕飾的朱色髹漆華麗風格的屏風。法國巴黎吉美博物館藏明代《十王圖》中冥王身后的屏風上面繪制的花紋和色彩也是木板質地的浮雕紋樣。明代畫家杜堇所繪《玩古圖》《十八學士圖》上的屏風四周也皆是裝飾有豐富的雕花,顯然這是江南地區流行的精雕細琢的趣味顯示。

圖7 明宣宗宮中行樂圖(局部)36.7Cm×690Cm明代 佚名 故宮博物院藏

北京故宮博物院藏有一架明黃花梨插屏式屏風(圖8)[8]282,底座用兩塊厚木雕抱鼓作墩子,上樹立柱,以站牙抵夾。取與《魯班經匠家鏡》②中的圖式相比,有相同之處。兩立柱間安棖子兩根,短柱中分,兩旁裝雕螭紋絳環板,棖下安八字形的“披水牙子”,浮雕螭紋。屏風插入立柱內側槽口,可裝可卸。它依邊抹作大框,中用子框隔出屏心,上下左右留出地位,嵌裝四塊窄長的絳環板,也都透雕螭紋。屏風雖高近2.5米,卻顯得玲瓏而精巧。屏心為玻璃油畫仕女,時代為乾隆或稍晚,顯然是后裝的。這架屏風以實物的形式展示了明代屏風的特色,屏心四周雕飾紋樣的特點與傳世明代畫作中屏風樣式相契合,《道子墨寶》亦與它們同。

圖8 明黃花梨插屏式座屏風 150Cm×78Cm×245.5Cm成對之—

《道子墨寶》除了在屏身的雕刻裝飾契合明代架屏特色,在屏風大體形制上,它亦體現出與明代屏風近似的特點。《道子墨寶》第1、2開中的屏風皆是四周圍繞花草雕飾的屏心上部,下部為略作云頭紋雕飾的板身,此樣式與元代忽思慧(元仁宗延祐年間1314-1320被選為宮廷飲膳太醫)撰、明景泰七年(1456)內府刊刻的《飲膳正要》中所附插圖版畫中的屏風相似,如《飲膳正要卷第一·妊娠宜看鯉魚孔雀》[9](圖9)、《飲膳正要卷第二·秋宜食麻》(圖10)等,皆為分為上下兩層,屏心面積小,繪有山水樹石的形式,只是《道子墨寶》屏心四周雕飾更加豐富。由此來看,通過比較不同時代屏風的樣式、裝飾特點、屏心所占范圍等細節,《道子墨寶》中所繪屏風反映出來的皆是明代的時代特征。

圖9 (左)道子墨寶第2開局部,(右)飲膳正要卷 —·妊娠宜看鯉魚孔雀

圖10 (左)道子墨寶第2開局部,(右)飲膳正要卷二·秋宜食麻

2.屏心所繪山水畫的時代風格

劉科在其文章中對于屏風的形制進行了較詳細的考證,以元代墓室壁畫中出現的屏風進行對比,但是對于屏風中所繪山水反映出的時代性并未涉及。周汝式注意到每位大王背后屏風上山水畫的時代問題,“它們大都以疾速的筆觸畫就,看似漫不經心,年代應歸明朝前期。同時,樹的畫法效仿李郭派蟹爪枝。歸為元代毫無問題,不過說是南宋晚期之作也有可能。”[10]同時,他還提出第10開長柄團扇上的花鳥畫反映出的是明代的作畫特點。在周氏關于《道子墨寶》的研究文章末尾,他推測此畫創作年代為南宋晚期至明代。由此可見,屏風上所繪山水畫所反映出的時代特征是判定這套冊頁繪制年代重要的一環。這是因為屏心所繪內容大體也都是整幅畫作的作者所完成的,所以屏風所繪山水樹石、人物花鳥等技法特點都能彰顯出整件作品的時代風格。譬如,南宋牟益《搗衣圖》中屏風中的圖像就與其同時期或年代稍早流行的“小景山水”從內容至構圖形式上皆一致,對比趙令穰所繪《湖莊清夏圖》可見一斑,皆為平遠之景的陂陀煙柳。

元代畫家劉貫道所繪《消夏圖》被揚之水稱之為“表現風雅生活的各種‘道具’的集成”,并認為畫面呈現出的更多的是宋代氣息。[11]這件作品中屏風中的山水雖然“邊角之景”構圖明顯,主要內容集中于畫面右側,但是整幅山水深遠、平遠、高遠皆備,近景繪山石、樹木、江邊漁舟,中景處大山堂堂,矗立著巍峨雄壯的山石,遠景處繪橋及綿延的遠山,整幅畫面內容豐富,畫家有筆有墨,的確呈現的更多的是宋畫的氣息。這與劉貫道生活于元代初期及北方地區的年代及閱歷息息相關。

那么,《道子墨寶》出現的屏風畫所繪內容究竟體現出哪個時代的特征?以第2開中的屏風山水反映出的時代性為例來進行推測。

圖13(下)明代紅漆描金山水人物圖架格192.5Cm×48.5Cm×211Cm

《道子墨寶》第2開主神背靠一架體量巨大的三折屏風,左右兩扇屏心內容皆繪制山水樹石之景,中間的屏心被主神的靠椅及兩旁侍女所持長柄扇所遮擋,無法知曉所繪具體內容。左側屏心近景處繪和緩的坡陀,類似“元四家”之一的倪瓚山水畫作中常常表現近景時的特點;遠景處高山矗立,連綿起伏,山頭呈彎曲之勢,這是對李郭派山水的簡化與變體。從這件屏心所繪之景來看,它傳遞出的畫面特點既有北宋山水“大山堂堂”中間而立的格局,又有元代山水趨于表現性和裝飾化的特色,是一種混合型山水的表現,繪制年代不早于元代。而右側屏風山水以平遠之法繪制,近景處繪一棵大樹生長于河邊坡石之上,中景雙宿雙飛的兩行大雁將我們的視線引向遠處的山景。無論是山體起伏的姿態,還是在其上生長的以平行排列的豎道道代表的樹木,遠景處的表現皆與黃公望《富春山居圖》中遠山圖式呈現近似,應是對黃公望經典山水樣式的傳承。再次印證《道子墨寶》屏風山水之景的繪制年代不早于元代。

我們前文提到《道子墨寶》第1、2開三迭式樣的屏風每一扇與《飲膳正要》插圖中的屏風形式相近,只是前者在裝飾上擁有著更多花草紋飾的雕刻,更顯繁縟富麗。其實,二者之間的相似處并不止于屏風樣式的近似,就連屏心中所繪圖像也有高度的近似性。例如,《道子墨寶》第2開左側這扇屏風屏心所繪圖像與《飲膳正要·卷二》“秋宜食麻”插圖屏心所繪之景構圖與圖式一致,皆為低矮陂陀樹石繪畫面右下處,遠景處為連綿起伏的巍峨群山。無獨有偶,第2開右側這扇屏心所繪內容作鏡像對折,我們就會得到與《飲膳正要·卷一》“妊娠宜看鯉魚孔雀”插圖屏心幾乎一模一樣的圖像。

鑒于《道子墨寶》第2開中屏風這一家具反映出來的時代晚于《飲膳正要》中的屏風年代,那么,對于山水圖式的刻畫,或為前者借鑒后者而來。由此可見,單從屏風及屏風山水所反映出的時代風格來看,《道子墨寶》第2開繪制年代應不早于《飲膳正要》的刊刻年代,即應繪制于明景泰七年(1456)之后。

《道子墨寶》第27至第40開表現地獄審判內容的14開中,每幅主神之后都陳設了一架屏風,屏心幾乎都繪了山水之景(第29、32、33這三開為空屏,未畫任何內容),這些山水之景也多以墨筆粗粗勾勒山形、樹石,畫法更隨意簡率,應與第2開中屏風山水之景年代相近或更晚。

3.架格

《道子墨寶》第二部分在表現地獄陰司審判場景時,多處出現了放置判卷文書的架格,見之于第27、30、33、37開(圖11)。而該母題在唐、五代、宋、元代表現地獄審判的畫作中幾乎不曾出現。那么,這一母題何時出現于地獄審判的圖像中,是有文本依照,還是畫家自發的創造,《道子墨寶》中出現的架格符合哪個時代的物質屬性?

圖11 道子墨寶第27開局部

古代的家具皆為木制,距今久矣之器大都隨著遠去的時光一起化為煙云記憶,若想知其容,只能從有幸留存于世的可靠圖像及文獻記載中去訪求一二。南宋時的架格或櫥柜類家具今日幾乎已蕩然無存,幸而能在零星幾件繪畫作品中得以相見。南宋寧波地區畫家周季常、林庭珪合繪《五百羅漢圖》共計100軸,每軸各繪五位羅漢,分藏于日本京都大德寺、美國波士頓藝術博物館,其中大德寺有一軸繪羅漢們將經書放置藏經堂的情形,圖中所繪藏經堂是由幾乎占滿整個房屋的體量超大的格架組成,羅漢先將經書放置木匣內,再將它們分別放置在不同的格子里,這是南宋時宗教場所存放經書的方式。文士或平民百姓將書籍或生活用品通常放置在體積較小的柜中,此柜的陳放與箱篋相類,其下常常承以桌或榻,如臺北故宮博物院藏劉松年《唐五學士圖》及《蠶織圖》“入箱”之幅。總之,我們所能見到的南宋時期的架格、柜子之屬的使用和存放物件是在比較封閉的空間內。而《道子墨寶》中所繪文書都是呈卷軸的形式,每卷分貼標簽,被繩子捆縛平鋪堆疊在架子上。這種放置卷宗文書的架子與上述南宋繪畫作品中的架柜類家具在形制上頗不同;而與流傳下來的明代實物架格及明清繪畫中出現的架格在形制上頗為接近。王世襄在其著作《明式家具珍賞》[8]98-211中介紹過這種柜架類家具,其中有一件明代黃花梨品字欄桿架格(圖12)在形制上與《道子墨寶》第27、30、33、37開中出現放置文書的架格相近,只是后者在形式上更為簡潔,無過多的紋樣修飾。北京故宮博物院藏有一件明代紅漆描金山水人物圖架格(圖13)[12]雖然板面裝飾富麗豪華,但在結構上與《道子墨寶》中出現的架格極其接近。

圖12 (上)明代黃花梨品字欄桿架格98Cm×46Cm×177.5Cm

在地獄審判主題畫作中出現放置文書格架這一元素的現象,雖然在南宋、元代及其之前的《十王圖》或《地獄變相圖》中并未見到,但是《道子墨寶》卻不是出現這一元素的特例。如若我們將研究的視域向后推移,就會在明清乃至更靠后的民國時期的地獄審判場景中見到陰曹地府內放置堆滿文書架格這一場景的出現,譬如山西博物院藏《十王圖軸之六殿變成大王、七殿泰山大王》(圖14)、北京市白云觀藏明代《十殿元君·秦廣大王》(圖15),這二者無論是文書的形式還是文書放置的架格皆與《道子墨寶·地獄審判》中出現的文書及架格一致。

圖14 十王圖軸之六殿變成大王、七殿泰山大王 清山西博物院藏

圖15 十殿元君·秦廣大王局部 重彩絹本158Cm×90.5Cm 明 北樂市白云觀藏

當然,我們不能武斷地稱后二者一定是受到了《道子墨寶》畫冊的影響或夸張地說就是依照它所繪,因為并無直接的證據構成這一邏輯鏈的完整。但是,可以肯定的是:一,《道子墨寶·地獄審判》中出現這種“放置文書的架格”是明代流行的家具形式;二,地獄審判主題畫作中出現這母題起始于明代,影響至清代及以后。不過,通過查閱文獻,我們會發現這一母題的出現并非無文本的依撐,早在唐代的志怪小說中就有文士對地府場景進行詳細的描繪。唐文宗大和二年(828)進士、崇文館校書郎鐘輅所著《前定錄》[8]228-229③中就描繪了一位進士夜夢游地府之事。

其中提到地府內的一個細節為“從地至屋,書架皆滿,文簿簽帖”,文薄簽帖陳設書架之上的景象就正與我們討論的《道子墨寶》第27、30、33、37開皆在主判后左方表現了六曹書架取文薄工作繁忙的場景相一致。值得一提的是,南宋時期寧波地區陸信忠、金大受等畫坊所繪《十王圖》中判官、鬼卒們的服飾顏色衣服多為紫色、綠色,如金大受繪《十王圖》也與《前定錄》此則故事中描繪地府中獄卒們的服飾多為“慘紫或綠色”相照應。由此看來,對于“地獄審判”的刻畫,雖然是表現《佛說十王經》的內容,但是在具體從文字到圖像的轉譯上,還是更多參考了文學作品的描繪,尤其是志怪小說中的細節構成了畫中母題的塑造。

至于唐代志怪小說中就已出現的“從地至屋,書架皆滿,文簿簽帖,一一可觀”的具體細節,為何在五代、宋、元的地獄圖繪中皆沒有被描摹出,而在明代才開始出現,筆者推測其原因與古代書籍的出版發行及粉本的繪制與傳播密切相關。雖然在北宋就出現了雕版印刷術,但是對于志怪小說大規模的印制、發行應該是在出版業全面興盛的明代才開始。而且,從文本到圖像的轉譯需要一個時間的過程。還有一個值得考慮進去的原因就是元代之后,繪制《十王圖》《地獄變相》《七十二司》、水陸畫等宗教題材的畫作幾乎被職業畫工所包攬,他們通常是依照畫師帶學徒的方式臨摹粉本學習,對于文史知識的掌握遠不及元代及之前的畫家那般。

因此,筆者推測《道子墨寶·地獄審判》中地獄審判主題放置文書的架格流行于明代,而這一母題在《十王圖》《地獄變相圖》等主題畫作出現亦肇始于明代,流行于明清;這一母題的出現一方面是由于明代出版印刷業的發展帶動志怪小說書籍的印發與傳播,另一方面必定是由于有優秀的畫師順應潮流,應運而生地在原有地獄審判的粉本中增加了新的流行元素——架格,而這一粉本頗受時人及后來者的推崇,流行許久。

二、室內陳設名物考

《道子墨寶》桌案上擺著的山水插屏、香爐、清供(象牙、瓜果)、瓶中插靈芝珊瑚或松枝等室內陳設的家具、器物展現了對文人士大夫繪畫的元素借鑒,《道子墨寶》的場景透露出了畫家生活的時代和地區。就如同陸信忠《十王圖》反映出來的是南宋寧波地區的地域、時代特色一樣,《道子墨寶》畫面中室內陳設,譬如器物的種類同樣反映出明代江南地區的生活氣息及繪畫特點。

圖17 五百羅漢圖之—(局部) 南宋

1.桌案上的山水插屏

《道子墨寶》中除了畫面中主尊背靠的大座屏外,在第30、35、38開還出現了陳設于案幾上體量精致的插屏,如圖16所示。

圖16 (左)道子墨寶第35開局部,(右)道子墨寶第38開局部

插屏起源很早,多為獨扇,屏扇與屏座的兩段式結構是其經典的造型。雖然宋代畫作中就已經出現了插屏的身影,譬如,南宋《五百羅漢圖》(圖17)其中一軸繪羅漢們正在懸掛繪有釋迦摩尼像的畫軸來供養的場景,畫面中黑色長條幾案上的兩架小插屏形制一致,形式簡潔大方,除了以紅色髹漆裝飾屏邊一周外,幾乎無其他復雜的修飾。

圖18(左)明黃花梨小座屏風 73.5Cm×39.5Cm×70.5Cm(右)明黃花梨插屏式小座屏風 38Cm×15Cm×36.5Cm

通過縱向對比不同時期座屏或插屏在形制上的差異性,并橫向對比同一時期體量龐大的座屏與體量嬌小的插屏在形制上的相同性,我們就會發現不同時期的插屏在形制上皆是忠實模仿同時期的大型座屏。《五百羅漢圖》中的插屏屏心所占面積較大,邊框較窄,墩座簡潔,只是插于有凹槽的木塊之上,與南宋畫作中出現的大型座屏形制一致,如南宋佚名《中興瑞應圖》等,而且前者亦是裝飾以紅色的較窄的邊框。而《道子墨寶》第35開中出現的插屏邊框以雕飾紋帶裝潢,與杜堇《玩古圖》中的座屏近似,皆顯示著對繁縟華麗趣味的追逐。

不僅畫作中對照如此,比對實物亦如此。王世襄收藏的明代家具中就有兩件黃花梨木的小座屏風,明黃花梨小座屏風(圖18左)與明黃花梨插屏式小座屏風(圖18右)。從形式與裝飾來看,王世襄收藏的這兩件明代小插屏分別與《道子墨寶》第35開與第38開中的插屏頗為相近,皆是一件以雕刻來修飾屏心外圍,一件外圍裝飾簡潔,抱鼓墩座明顯。

明代風俗畫巨制傳仇英(約1498—1552)所繪《清明上河圖卷》為我們展示了明代蘇州地區鱗次櫛比的商鋪以及其中琳瑯滿目的各色物品,其中在“詩畫古玩”店鋪柜臺最顯眼處上就擺放了一件小小的山水插屏在售,不難看出放在桌案上的插屏在明代與畫軸、古玩一樣都是深受人民大眾喜歡的清玩之物。雖然仇英、杜堇等畫中的插屏屏心水墨云山的圖案似乎為大理石類石材的自然花紋,內容與《道子墨寶》中插屏屏心圖案不同,但是二者形制相近,年代應相去不遠。

由此可見,從屏風的形制及外觀裝飾上來看,《道子墨寶》中出現的插屏明顯符合明代的特質。插屏所出現的畫作大都是表現宮廷生活或文人生活的場景,它折射出的是文人士大夫或皇家貴族的審美趣味,但是在表現地獄審判場景的畫作中,這些體現文人趣味的器物以母題的形式在明代突然進入到這些畫作中去,并無文本的依附,也無隱喻的功能,它們只是作為裝飾室內的元素而使得畫面更加豐富。

2.桌案陳設三件套

《道子墨寶》第30開、第35開都有表現文人士大夫室內空間常出現的香爐、圓形奩盒(筆者推測為香盒)、插花瓶子(圖19)等。這在五代、宋、元時期的地獄審判圖像中并無見得。臺北歷史博物館收藏有 “大明宣德年制”款的爐、瓶、盒的五件套套件(圖20)[15],與《道子墨寶》第30、35開中陰司桌案上陳設的形式相近,香爐在造型上模仿鬲的樣式,香盒是元代之后才出現的附件。

圖19 (左)道子墨寶第30開局部,(右)道子墨寶第35開局部

圖20 大明宣德年制款爐、瓶、盒的五件套 臺北歷史博物館藏

《道子墨寶》第28開屏風后的案子上陳設有插著靈芝的瓶子,第30開、35開桌案上擺設著體積嬌小的鼎、圓形奩盒。在日本內閣文庫藏明末凌濛初編撰《二刻拍案驚奇》書前版畫(明崇禎五年尚友堂刊本)第十三回“剡溪里酒鬼借新尸”中見到近似之例,畫中供案上所設器物,裝有靈芝的插瓶、圓形奩盒、四足小鼎都與《道子墨寶》中的表現相近。而且在山西新絳稷益廟西壁上所畫供案上亦是表現的這幾件物品。明代祖宗像上的案子上亦是擺放的插瓶、香盒、香爐。由此可見,這幾件物品在明代作為清供被信眾使用。

遼寧省博物館藏傳仇英《清明上河圖》“翠環”像是一家高檔的私人會所,里邊有打秋千這樣的娛樂活動,也飼養有鶴、鹿等動物,還有音樂歌舞欣賞等等,其中在長廊交匯處的盡頭有一間屋子,里邊擺放了一個桌案和幾把圈椅,門口有一位童子佇立于茂竹旁,桌案上放著三件器物,象征這是文人們進行書畫雅玩、詩文唱和的場地,那三件器物便是插瓶、香爐、奩盒。畫家在構思創作如此內容豐富的長卷時,必定選擇有象征性的場景進行表現,在塑造這些場景時又一定會選擇極有代表性、象征性的物件來展示。由此可見,在明代中期的江南地區,“插瓶、香爐、奩盒”已是文人桌案上必不可少的“標配”。杜堇《十八學士圖》(圖21)雖然題材取自唐貞觀時期十八學士的故事,但畫面內容傳達的其實是明中期文人士大夫們雅集聚會的情景。畫面的構圖以及陳設的物件,都與《道子墨寶·地獄審判》的構圖與名物陳設有可比性,比如畫面主人公背靠插屏而坐,插屏的形制皆為四周裱邊為雕花木制,屏心繪簡逸的山水樹石,有面積較大的幾案放于插屏前或后,幾案上放著插著花或靈芝的瓶器、香爐、圓形奩盒、繪有山水之景的小座屏這幾件風雅之物。而在這之前的宋代、元代則并未出現,或尚不顯著,沒有形成這樣的固定配置。從南宋寧波地區的《五百羅漢圖》中可以瞥見宋代的文士擺設。只有插屏、花瓶與《道子墨寶》中擺設的種類一致,但是在器形、細節裝飾上又頗具差異,顯然非同一時代所出之物。元人繪《張雨題倪瓚像》中的桌案上擺放的有小型鼎、壺、山形筆架等,卻也不是“香爐、插瓶、圓形奩盒(香合)”三樣的組合。

圖21 十八學士圖(局部) 絹本設色 134.2Cm×78.6Cm明 杜堇 上海博物館藏

由此可見,《道子墨寶·地獄審判》桌案上器物的擺設與宋元二朝的習慣不符,卻與明朝,尤其是江南地區的名物特點及組合習慣相契。

3.插花與花器

“燒香、點茶、掛畫、插花”四件雅事在北宋末就已醖釀發展,南宋時成為上流社會常習,人們生活中的重要情趣。[13]根據傳世畫作所繪,我們會發現在不同時期,人們對所插之花及插花使用的花器有著不同的偏愛取舍。反觀之,不同的插花藝術也向我們傳遞出不一樣的時代訊息。

在南宋時,人們喜歡擺放鮮花供養神明或自我欣賞。南宋佚名所作《靚妝侍女圖》(圖22)中女子梳妝臺上擺放著一瓶水仙,瓶器被外圓內方的木制底座框起來,這種木制瓶座防止瓷瓶摔倒,增加穩定性。鮮花入瓶,被木制底座框起來的形式在傳世的宋代作品中很是流行,如白沙宋墓第一號墓前室西壁磚砌圓腿桌下畫一黑色高瓶,瓶承以黃色小座。[14]南宋佚名繪《膽瓶秋卉圖》(圖23)表現的正是插滿菊花的深色膽瓶坐于木制瓶座之中。《五百羅漢圖·阿彌陀佛的禮拜》(圖24)表現對釋迦如來佛的供養,畫面中童子已將新鮮采摘的荷花插入瓶器,正抱著走向屋內,準備將它放置在條案上空置的紅色瓶座上。由此看來,鮮花與木制瓶座正是宋代人們的流行風尚。

圖22 靚妝侍女圖 絹本設色 25.2Cm× 26.7Cm 南宋佚名 美國波士頓藝術博物館藏

圖23 膽瓶秋卉圖 團扇 絹本設色 26.5Cm×27.5Cm南宋佚名 臺北故宮博物院藏

到了元代,人們尋找到了新的審美趣味,從劉貫道繪《消夏圖》及蘇州博物館藏《消夏圖》(圖25)、山西洪洞水神廟明應王殿④北壁表現宮廷生活的《王宮尚寶圖》(圖26)等畫作中我們可以清晰地看到此時流行在花瓶中插入靈芝、珊瑚。

圖26 山西洪洞水神廟明應王殿北壁《王宮尚寶圖》(局部)

這種喜好在明代得到延續擴展,無論是在文人士大夫們的雅集或日常生活中,如謝環《杏園雅集圖》及馬軾《歸去來兮圖》(圖27)中所繪的棱柱形花瓶及尊形花器中所插皆為靈芝,還是在表現宗教內容的畫作中,如石銳《軒轅問道圖》石案上的壇狀器形的花器中插置著珊瑚樹枝,日本內閣文庫藏明末凌濛初編撰《二刻拍案驚奇》書前版畫(明崇禎五年尚友堂刊本)第十三回“剡溪里酒鬼借新尸”中供案上所設器物(圖28)擺放的亦是裝有靈芝的插瓶。

圖27 歸去來兮圖(局部) 紙本墨筆 明馬軾 遼寧省博物館藏

圖28 二刻拍案驚奇第十三回“剡溪里酒鬼借新尸”明崇禎五年尚友堂刊本 明末凌濛初編撰 日本內閣文庫藏

由此來看,明代之際,不論是在文人雅集中,還是在貼近人民大眾的祭祀供奉中,不管是在私密的手卷畫作中,或在流傳頗廣的書籍版畫中,桌案上所擺放的花器器形多樣,但是所插之物多是珊瑚樹或靈芝,或二者皆備。《道子墨寶》中花瓶的插花及擺放形式體現出的是明代的社會特點。

4.其他

《道子墨寶》第3開表現天官出行的場景,侍女手舉著的長柄團扇與波士頓藝術博物館藏南宋人所繪《天官圖》中的長柄團扇在形狀、裝飾及與扇面圖案都有很高的近似性(圖29為二者的對比圖)。這種長柄團扇應該就是生活于南宋末年的周密筆下的“孔雀羽毛方扇”。

圖29 (左)道子墨寶第3開局部,(右)南宋天官圖局部

《道子墨寶》第4開繪地官出行圖,地官騎馬回望,身后有一位侍者手扛一架小型家具在肩上。僅在南宋許多畫作中出現過這個繪畫元素,如南宋無款《春游晚歸圖》(圖30)、傳劉松年《西園雅集圖》(臺北故宮博物院藏)、南宋《洛神賦圖》(卷,北京故宮博物院藏)等,揚之水稱其為“出游而以茶床相隨”,是臨時陳設的酒食桌[16]。但是,南宋這幾件畫作中的茶床裝飾簡潔,家具腿部無甚修飾,而《道子墨寶》第4開的茶床腿部則有雕飾。由此可見,茶床入畫出現并流行于南宋之際,《道子墨寶》此開雖有此元素,但在細節處理上卻更具裝飾性,應是晚于南宋的畫家臨摹南宋作品所致。

圖30 春游晚歸圖(局部) 絹本設色 24.2Cm×25.3Cm南宋 北樂故宮博物院藏

《道子墨寶》第34、35、36開都描繪了侍從備酒的畫面。第34開中一位侍從手捧一件玉壺春瓶,正在回首張望,他身旁另一位侍從手端勸盤,上放兩件淺口杯盞。對此,揚之水早在其著作中就提及到:“與宋代流行的盤盞與注碗的組合稍有不同,元代于盤盞同出的多為玉壺春瓶,此在元代壁畫中也有相應的情景,如山西洪洞水神廟壁畫里的備酒圖和弈棋圖。不過河南登封王上金墓、焦作老萬莊金墓壁畫,又克里夫蘭藝術博物館藏宋佚名《道子墨寶·地獄變相圖》中,均已有顯示了這種組合的圖像。與此情形約略相當的是內蒙古赤峰三眼井元墓壁畫中的宴飲圖、陜西蒲城洞耳村元墓壁畫中的飲酒圖。”[17]

根據傳世畫作及考古發掘的墓葬壁畫、存世文物可見,宋代之際,人們所使用的茶具、酒具為溫碗與注子的配套器物,如白沙宋墓第一號墓前室西壁壁畫繪墓主人與夫人對坐的場景,二人中間有磚砌的桌案,上面雕砌的酒具就是帶溫碗的注子與有托的杯盞(圖2);傳為五代顧閎中所畫,其實是南宋人所繪的《韓熙載夜宴圖》[18]第三段畫面中著青衣的侍女手中的托盤里邊放著的也是帶有溫碗的注子及若干扣放著用來飲酒的小碗。

而《道子墨寶·地獄審判》中出現的則是“一瓶二盞”的形式,正如揚之水所言,這種形式在元代頗為流行。在目前考古發掘的元墓壁畫表現墓主人家庭日常生活場景的內容中常常能夠見到。陜西蒲城洞耳村元墓(至元六年1269)壁畫中《夫婦端坐圖》(圖6)中男侍身后的桌子上就擺置有白色的玉壺春瓶一件、勸盤和酒盞一套。這套瓶、盞在同一墓葬《行別獻酒圖》(圖31)[19]中再次出現,顯示了它正被使用的場景,畫面中兩人跪地敬酒,一人略前,雙手托著放有兩個酒盞的勸盤,后面頭戴飾纓翻沿暖帽的那位則雙手抱持玉壺春瓶,準備隨時再次斟酒。2004年發掘的山西屯留縣康莊村一號元墓(元大德十年1306)壁畫中繪有《侍女備酒圖》(圖32),也是“一壺二杯”的樣式,前邊侍女手端托盤中放置兩件杯盞,身后的侍女雙手捧著一件玉壺春瓶跟隨。

圖31 陜西蒲城洞耳村元墓《行別獻酒圖》

圖32 山西屯留縣康莊村—號元墓《侍女備酒圖》

三、衣冠服飾考

有學者認為《道子墨寶》中所繪人物服飾符合宋制,比如傅伯星提出《道子墨寶》中三個衛士衣冠甲具均合宋制,《夢粱錄》稱兵士皆裹抹額,外寬袍內窄袖。[20]而孫博則認為《道子墨寶》中婦女頭發多用包頭固定,這是元明都很常見的婦女首服。上衣外罩襖子,是明代婦女的典型服裝,宋代文物中罕見。筆者重點從畫中人物冠飾進行考察,探究其透露出的時代特征。

《道子墨寶》第1開的主神玉皇大帝、第2開的主神紫微大帝皆頭戴冕旒。《道子墨寶》第3開中的主神天官、第4開中的主神地官、第8開的主神所戴皆為通天冠,與明代《三才圖會·衣服圖會》中的通天冠形制接近。早期的充耳消失了(如傳為武宗元《朝元仙仗圖》東華帝君所佩戴及元代永樂宮三清殿西壁壁畫),取而代之的是將左右兩旁的繩線系在一起于下巴處,這是通天冠在明代的發展,北京法海寺明代壁畫中天帝所戴亦是如此。除了這三開的主神佩戴此冠外,第21開的木星、第26開的“上將、貴相、司命、司中、司祿、次將”亦戴此冠。同樣是表現地獄陰司的審判,第38、39、40開中陰司審判的主神皆戴近似通天冠的冠飾,但是與前幾開中的形制又有所不同,更為簡化。而第37開大王佩戴的為冕旒,顯然級別更高,地位更尊貴。表現陰司地獄的14開內容,除了這4開主神簪戴如此,其余的10開,皆為展翅幞頭。山西新絳稷益廟創建年代不詳,重修于元至元年間(1264—1294),明弘治十五年(1502)擴建重修。現存正殿為明代原構,殿內東南三壁繪滿壁畫,總計有130余平方米,內容豐富,畫工精巧,是明代壁畫中的精品。根據題記,為畫師翼城常儒、絳州陳園等七人所作,完成于明正德二年(1507)。稷益廟壁畫百官朝圣中頭戴展翅幞頭的文官的形制與《道子墨寶》表現陰司審判的主神頭上所戴幞頭相近,都是在帽子中間有三四戳短小長方形的飾物(圖33);稷益廟中的武吏頭戴交角幞頭,且簪花,與《道子墨寶》中武吏形象表現近似(圖34)。其實,在人物的開臉的表現上也都與《道子墨寶》比較接近。

圖33 山西新絳稷益廟南壁東側局部

圖34 (左)道子墨寶第6開局部,(右)稷益廟正殿東壁壁畫

《道子墨寶》第20開右上角的“五方使者”頭戴交腳幞頭,與河北張家口宣化遼墓中的人物表現近似。第23開、第24開中表現十二月神也是頭戴交腳幞頭,這似乎是級別不高的表現。第22開中表現五位龍王的形象,頭戴幞頭,直角上翹,這在北宋山西高平開化寺中亦有表現。但是這五位衣袍胸前貼有補子,這似乎是元代之后才出現的服飾特點。

第28開畫面下方一男子頭戴覆盆式四方帽子,珠玉繩系于脖頸處,第33開畫面右下角處的執仗老者亦是戴這種覆斗式樣的帽子。這種帽子常見于蒙古人佩戴,名曰四方瓦楞帽。河北石家莊毗盧寺毗盧殿東南壁下層左側的人物(圖38左)所戴即為此種帽子。但是,毗盧寺壁畫中戴此帽者胡須絡腮,深目高鼻,從面相上看應為蒙古人或色目人,而非漢人。陜西省西安市長安區韋曲街道辦夏殿村出土了一件元代的瓦楞帽男立俑(圖35右),帽下兩側垂“不郎兒”式雙辮,顯然為蒙古人士。而《道子墨寶》中所繪戴此帽者則為漢人面相,著漢人衣衫。此帽最初為蒙古人佩戴,但是隨著時尚的傳播與流行,這種裝扮帶來的身份區隔會漸漸消散,取而代之的是它會作為一種時尚和潮流的元素而被普羅大眾所接受和追逐。版畫圖像與其他視覺圖像相比,通常更受當時大眾的認可與接受,更具經典性,如此才會刻印流傳。而且,以教化孩童為目的的書籍在選擇圖像上定是更謹慎、更具代表性。《新編對相四言》是舊時一種圖文對應的蒙學圖書(類似于現在的看圖識字),圖中每件物品都與其右邊的漢字相對應。此本共八頁(16單頁),388字,308圖,現藏于美國哥倫比亞大學圖書館,大致為1506年后刊本。《新編對相四言》中的“儒”所戴就為四方帽,而幔笠與其形狀近似,在兩耳處有繩子拴系(圖36),足見明代或者更準確地說16世紀初期漢族男子對此種冠飾的廣泛佩戴。而與《道子墨寶》中男性所戴近似。在明代山西右玉寶寧寺水陸畫中亦可見到漢人對此樣式帽子的佩戴。可見,此種幔笠是流行于明代的帽式。

圖35 (左)河北石家莊毗盧寺毗盧殿東南壁人物,(右)元代男立俑,陜西省西安市長安區韋曲街道辦夏殿村出土,陜西省考古研究院藏

圖36 新編對相四言 1506年后刊本 美國哥倫比亞大學圖書館藏

綜上,《道子墨寶》中人物冠飾宋元明三朝特點皆具備,在具體細節表現上,粗看為宋,實則是明朝人的改良。從此角度來看,此套畫冊應是明代畫家依據宋元底本而繪。

四、小結

綜上,通過將《道子墨寶》中衣冠服飾、家具、器物等各種名物與不同時代可作標準器的傳世畫作及考古發掘的材料進行對比,我們發現《道子墨寶》所繪名物的年代特征南宋、元、明兼備(見表1),由此看來《道子墨寶》的完成上限應是明代,但是針對作品中多處名物元代才出現,并延續至后代的現象,由此可見作者在繪制這套冊頁時,是依據前人粉本完成,這套粉本為元人所繪,但是元人亦是參照更早的前輩,應為南宋人所繪畫作而來。《道子墨寶》的作者在繪制這套作品時,接受并參照前輩畫家們的結晶,卻又在諸多細節處體現出他所生活年代的最新風尚,形成新的母題與圖式,這又會繼續影響后繼者們的發揮。畫家們一代代不斷地學習并創新,留給世人們真實豐富的印記。

表1 《道子墨寶》名物考證

當然,此文只是從名物考證的層面對《道子墨寶》年代的判斷,若要獲得更細致準確的判斷,還需要從作品的時代風格等其他方面開展更深入全面的考訂。

注釋:

① 筆者曾在2018年12月初于克利夫蘭博物館提看此套冊頁。在此對館方亞洲部主任史明理博士Clarissa von Spee及館員Katie Kilroy Blaser女士表示真誠的感謝。

② 午榮編《魯班經匠家鏡》,明萬歷年間(1573-1602)匯賢齋刻《平砂玉尺經》本。卷端題名:“新鐫京板工師雕刻正式魯班經匠家鏡”。版心上題“魯班經”,卷端下署:“北京提督工部御匠司司正午榮匯編,居匠所把總章嚴仝集,南京御匠司司承周言校正”。此書由建筑與家具兩部分內容所組成,是一部建筑的營造法式和家具制造的經驗總結。

③ 《前定錄》旨在勸戒世人從善,在其自序中謂:“庶達識之士,知其不誣,而奔竟之徒,亦足以自警”。

④ 明應王殿重建于元延祐六年(1319年)。根據殿內南壁兩次間上方題記可知殿內壁畫由分屬趙城、洪洞兩縣的北霍渠、南霍渠村民分別捐資繪制,完工時間為“昔大元歲次甲子泰定元年蕤賓月初一日(即公元1324年)”。