在操作中理解 在審辯中內化

——《圖形的高與底》教學案例

文 董周濤 呂瓊華

在學習《圖形的高與底》之前,學生對三角形、平行四邊形和梯形的特征有了一定的認識基礎,對過直線外一點作已知直線的垂線有了一定的操作經驗。基于此,本節課在設計時突出新舊知識之間的內在聯系,重視對不同圖形高的概念辨析,注重學生審辯思維能力的培養;同時期望學生在想象畫高的過程中聚焦高的本質特征,為后續研究圖形的面積積累經驗。

【教學過程】

環節一:結合實例,喚醒“高”的生活經驗。

1.談話引入:生活中,哪里聽說過“高”?

2.呈現實例:教師引導學生用“從……到……的距離”描述人的身高、樓房的高、大樹的高等。

3.引出新課:(出示三角形、平行四邊形、梯形)這三個之前學過的圖形,它們有高嗎?今天我們一起來研究圖形的高與底。

【評析:在引入部分借助生活經驗喚起學生對“高”的形象思維,以此過渡到圖形的“高”,為后續學習提供生活經驗和直觀感知。】

環節二:初次探究,理解三角形高的概念。

1.猜想演示。

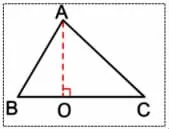

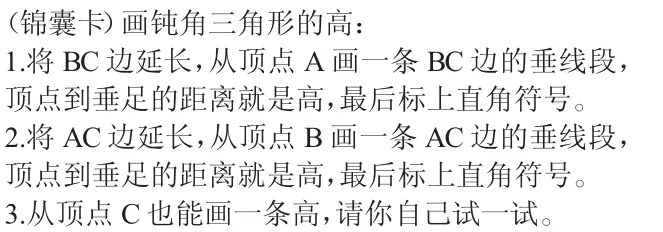

教師出示一個銳角三角形,學生基于經驗猜想高的位置并演示用三角尺畫高。師生交流三角尺的擺法和直角符號的使用,明確線段AO要與BC邊垂直。(圖1)

圖1

2.概念辨析。

(1)閱讀理解:教師呈現三角形的高與底的概念,引導學生閱讀后說一說什么是三角形的高與底,同時結合概念判斷線段AO是否為三角形ABC的高。

小結:從頂點A到垂足O的線段就是三角形ABC的高。

(2)深入辨析:將三角形ABC進行旋轉,線段AO還是三角形的高嗎?繼續旋轉呢?(圖2)

生:我覺得不是高,因為高的位置變了,而且也沒有垂直下來。

生:我不同意。雖然三角形旋轉了,但是線段AO還是與BC邊垂直的,所以高沒有變。

生:我補充一下,剛才說高是頂點和垂足間的線段,現在頂點還是A,垂足還是O,所以線段AO還是BC邊上的高。

3.自主畫高。

(1)明確要求:想一想除了以BC邊為底,三角形ABC還可以以哪條邊為底作高?請你再選擇一條邊為底,畫出底邊上的高。

(2)呈現畫法:畫的是三角形ABC的高嗎?為什么高的方向不一樣?(圖3)

圖3

引導:每一個頂點都能找到一條相對應的底邊,也就能畫出一條高,高和底有對應關系。

(3)檢查糾錯:這兩條高都畫對了嗎?用三角尺檢查一下。

4.啟發想象。

師:剛才我們一起畫了一條高,還畫出了不同底邊上的高。這個銳角三角形一共有幾條不同的高?如果把三幅圖重疊在一起,猜猜高會怎么樣?

生:3條高會相交于一點。

師:這個交點會在哪里呢?

(學生用手指交點的位置,教師動畫演示高相交于一點的過程)

【評析:展開“猜測—閱讀—辨析—作高”四個步驟理解高的概念。猜測暴露學生原發的高概念;對照定義突出“高”概念的關鍵要素;跟進以變換圖形的位置的辨析,概括出高的概念本質,從日常語言的“高”演化為數學概念的“高”;再次畫高檢查概念的生成情況,關注學生差異。】

環節三:再次探究,溝通三角形高的特點。

1.提出問題。

銳角三角形有3條高,那么直角三角形和鈍角三角形呢?

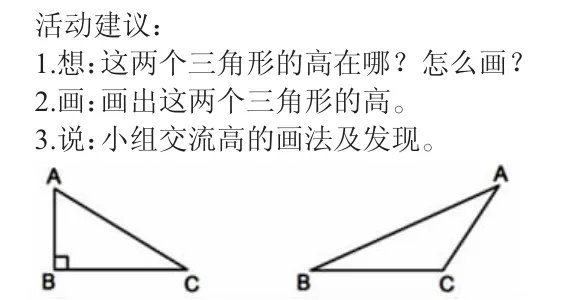

2.動手操作。

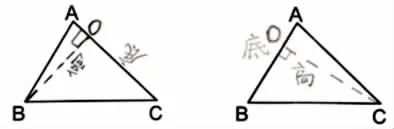

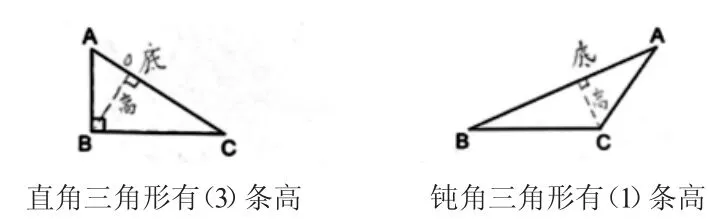

教師出示活動建議(圖4),學生自主探究直角三角形和鈍角三角形中高的特點。如果感到畫高有困難,也可以拿一張錦囊卡。(圖5)

圖4

圖5

3.明晰畫法。

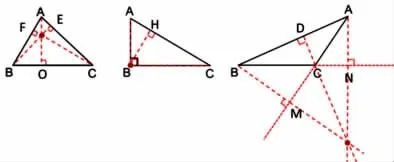

教師依次呈現學生作品(圖6),展開交流。

圖6

師:這位同學的作業中,為什么直角三角形畫了1條高,卻寫著有3條高?

生:因為另外2條高與2條直角邊重合了。

(學生口述畫法,教師演示將另外2條高畫出來)

師:鈍角三角形能畫出幾條高?(有學生畫出1條,也有學生畫出3條)除了這條高,還有2條在哪里呢?

教師請學生演示畫出BC邊上的高,并提問:為什么要先延長BC邊?

生:如果不延長BC邊,就不能確定垂足在哪里,就無法確定BC邊上的高。

師:在畫鈍角三角形的高時要注意根據頂點的位置判斷是否需要延長底邊。

4.交流發現。

師:剛才我們一直在研究三角形的高,你發現了什么?

生:我發現三角形都有3條高。

生:銳角三角形的高都在三角形的里面,直角三角形有2條高就是它的直角邊,鈍角三角形有2條高在三角形的外面。

生:我發現銳角三角形和直角三角形的高都有一個交點,而鈍角三角形的3條高沒有交點。

生:我覺得鈍角三角形的高可能也有交點。

師:鈍角三角形的三條高從圖上看好像沒有交點,但是如果我們把高延長呢?(教師動畫演示,圖7)

圖7

師:在三角形ABC中,保留BC邊,去掉另2條邊,你有什么發現?(圖8)

圖8

生:三角形的高就是點到直線的距離。

師:沒錯!想象以BC為底,AO為高還可以畫出哪些圖形?

生:長方形、平行四邊形、梯形……

【評析:特殊三角形的高是學習的難點,因此教師先從銳角三角形入手構建高的概念,再過渡到直角三角形和鈍角三角形的高。通過解決“銳角三角形有3條高,直角三角形和鈍角三角形呢?”這個問題,引導學生通過畫一畫、判一判等活動,以數學概念為依據,進行判斷和操作,進一步鞏固了高的概念,發現了三角形3條高相交于一點的現象,又解決了在作高過程中需要延長底邊等難點。】

環節四:類比遷移,探究平行四邊形和梯形的高。

1.嘗試畫高。

學生嘗試畫平行四邊形和梯形的高,教師巡視指導。畫好后組內學生交流畫法及發現。

2.概念辨析。

(1)教師呈現兩類典型情況(圖9),分別請學生說明理由。

圖9

生1:我根據三角形的高想到了從平行四邊形的4個頂點出發來畫高,畫了4條。

生2:我覺得從平行四邊形的AD邊上任選一點都可以向對邊畫高,因為這些高都相等。

師:你們同意誰的觀點?(大部分學生同意生2)到底可不可以這樣畫呢?

學生閱讀平行四邊形高與底的概念,交流明確:從平行四邊形一條邊上的一點向對邊作一條垂線,這個點和垂足間的線段叫作平行四邊形的高。師生依據概念演示畫高。

(2)想象:這樣的高有幾條?你聯想到了什么?

生:這條邊上有無數個點,每個點都可以向對邊畫高,所以有無數條高。

生:我發現平行四邊形的高就是兩條平行線之間的距離。

師:數學知識之間有著緊密的聯系。剛才還有同學畫了這樣的高,你覺得可以嗎?像這樣的高又可以畫幾條呢?(圖10)

圖10

(3)師生交流梯形的高及其特點,借助錯例理解概念。

3.溝通比較。

師:通過剛才的研究,你發現平行四邊形和梯形的高有什么相同點?又有什么區別?

生:它們都有無數條高。

生:平行四邊形有2組對邊,所以有2組不同的底和高,而梯形只有1組對應的底和高。

生:梯形的2條腰不平行,是不能作為底來作高的。

生:我還發現平行四邊形和梯形的高就是平行線間的距離。

【評析:三角形、平行四邊形和梯形的高本質上是相通的,因此本節課借助學習三角形的高的經驗為學習平行四邊形和梯形的高的學習做鋪墊,在操作、比較、辨析、辯論的活動中自主探究平行四邊形和梯形的高,更進一步地發現高與點到直線的距離、平行線之間的距離之間的關系,構建更加完整的數學認知體系。】

環節五:對比總結,聚焦圖形之間高的聯系。

師:今天我們研究了什么?三角形、平行四邊形、梯形的高有什么區別和聯系?

生:高的數量不同:三角形只有3條高,平行四邊形和梯形有無數條高。

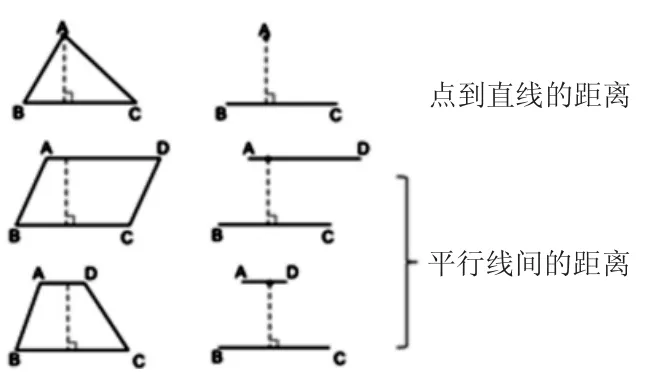

生:三角形的高就是點到直線的距離;平行四邊形、梯形的高是平行線間的距離,所以有無數條。

生:如果先確定了一個點,其實平行四邊形和梯形的高與三角形的高一樣都是點到直線的距離。

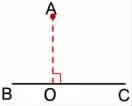

師:你們不僅能通過對比發現區別,還能透過表面抓住本質的聯系。在后續學習中,我們還會繼續研究圖形中高的作用。(圖11)

圖11

【評析:教師著重從兩方面引領學生學習:一是通過變式、辨析和辯論,圍繞概念關鍵要素展開學習活動,在操作和審辯中突出“點”“對邊”“垂線”“垂足”等要素,突破難點,建構概念。二是深入知識本質進行溝通和關聯,幫助學生不斷完善認知結構。從三角形的高過渡到平行四邊形和梯形的高,然后梳理出不同圖形高的相同點和不同點,最后將高抽象為點到直線的距離,高的本質特征愈來愈明晰,高的概念越來越概括化、結構化,空間觀念得到了培養和發展。】