關于青白江區糧食生產的思考

張發萍,張 超

(成都市青白江區農業農村局,成都 610300)

糧食事關國運民生,糧食安全是國家安全的重要基礎。近年來,青白江區高度重視糧食安全,著力穩定糧食播種面積和產量,增強糧食生產能力。

1 全區糧食生產現狀

圍繞“六穩”“六保”總要求,以“調結構、穩面積、攻單產、提品質、增效益”為目標,采取有效措施,制止耕地撂荒,推廣優良品種和先進適用技術,全區糧食生產工作有序推進。青白江萬畝糧油現代產業融合示范園開展糧油全程機械化生產,成功榮獲市級產業園區,是全省唯一一個集糧油種植、加工、流通貿易于一體的糧油產業園。

1.1 全區糧食生產情況

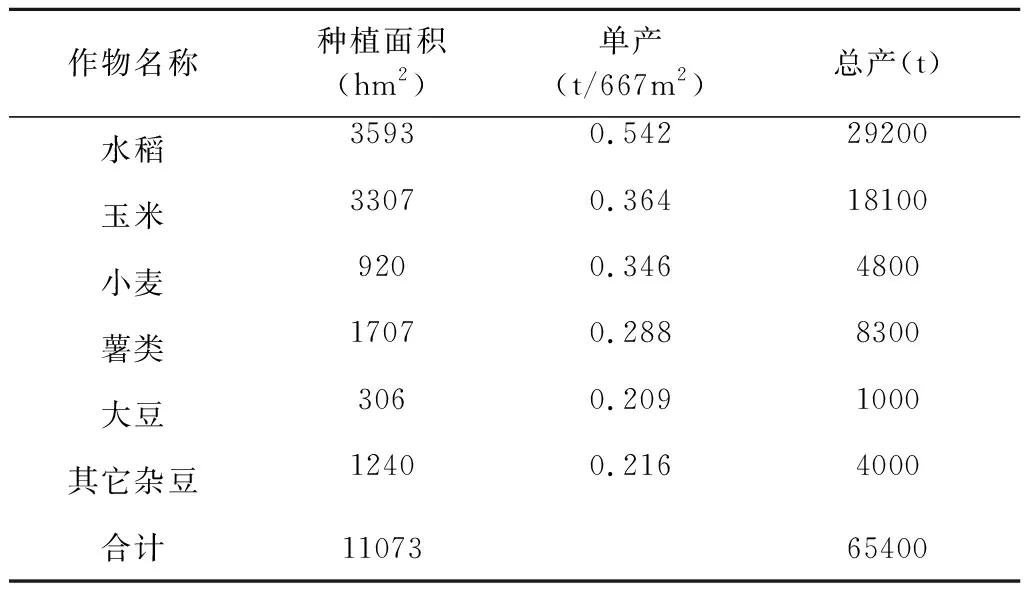

2020年全區糧食作物播種面積11073hm2,比上年增長0.4%,糧食產量65400t,比上年增長0.6%,其中小春糧食產量與上年基本持平,大春糧食產量增長0.7%,其中,谷類作物7820hm2,總產52100t。其中水稻3593hm2,總產29200t;玉米3307hm2,總產18100t;小麥920hm2,總產4800t。薯類作物1707hm2,總產8300t;豆類作物1547hm2,總產5000t;其中大豆307hm2,總產1000t;其它雜豆1240hm2,總產4000t(見表1)。

表1 青白江區主要糧食作物生產情況

1.2 糧食生產服務情況

全區區級、鎮(街道)兩級農業技術推廣機構健全,現兩級從事農業技術推廣的人員共有70人,其中區級有30人、鎮(街道)有40人,能有效地為全區種糧戶做好農業技術服務工作。包括技術培訓、贈送技術資料,提供氣象信息、作物病蟲害預測預報等信息服務。

1.3 糧食生產效益情況

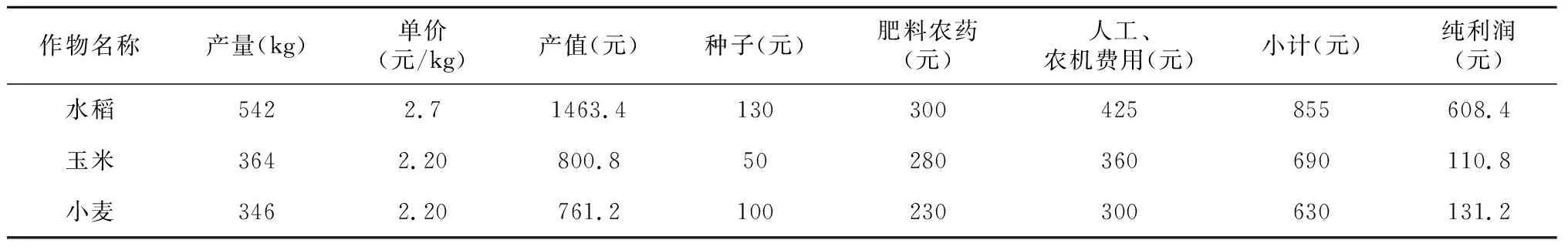

以全程機械化生產管理為例,青白江區水稻、玉米、小麥等3大主要糧食作物的生產成本效益如下(見表2)。水稻生產成本效益分析:2020年水稻平均產量542kg/667m2,單價2.7元/kg,產值為1463.4元/667m2,減去生產成本855元,年水稻凈利潤608.4元/667m2。玉米生產成本效益分析:2020年玉米平均產量364kg/667m2,單價2.2元/kg,產值為800.8元/667m2,減去生產成本690元,年玉米凈利潤110.8元/667m2。小麥生產成本效益分析:2020年小麥平均產量346kg/667m2,單價2.2元/kg,產值為761.2元/667m2,減去生產成本630元,年小麥凈利潤131.2元/667m2。

表2 青白江區3大主要糧食生產成本效益(全程機械化) 單位:/667m2

以上3大糧食作物的生產成本均不含土地租金,若全年以水稻+小麥種植模式計,全年純利潤608.4+131.2=739.6元,扣除土地租金800元/年·667m2,年純利潤為-60.4元。因此,從事糧食生產的業主實際上處于虧損的狀態,都是靠糧食規模化生產等國家政策補貼以及對外提供農機化服務收益來維持正常的生產經營活動。

2 主要做法及成效

2.1 落實目標任務

印發《關于下達主要農產品總產量指導性任務的通知》《糧食生產指導意見》等明確了糧食面積和總產量,鼓勵種滿種盡、應種盡種,確保水稻、玉米、大豆等主要糧食作物面積穩定,糧食新增面積任務落實到鄉鎮、村組和種植大戶。同時,將糧食生產納入鄉村振興戰略、糧食安全責任制考核,確保完成省市級目標任務。

2.2 落實惠農政策

全面落實規模種糧、稻谷價格、耕地地力保護補貼、農機補貼、政策性農業保險等惠農政策。大力推進糧食適度規模種植,提高種糧積極性,推進糧食適度規模持續發展,調動農民種糧積極性,穩定糧食作物播種面積。2020年,全區糧食規模化經營主體政策補助18戶,申報補助面積約1000hm2。同時,依托市級財政項目,積極鼓勵支持生產經營主體對低產劣質果樹、苗木騰退恢復糧食種植,新增果木騰退種植水稻項目12hm2,新增柑橘果樹行間套種大豆267hm2,涉及種植業主8個。

2.3 落實良種良法

加快推進良種良法配套和農機農藝融合,印發《青白江區測土配方施肥應用指南》《加強小春田管和大春備耕》《水稻苗期病蟲害防控技術指導意見》等技術意見10期以上,全區小麥和水稻等糧食作物優良品種率達90%以上,水稻機插秧、綠色防控、稻漁綜合種養等集成技術,建成智農、富茂等10余個糧食高產示范基地,單產水平較上年增長5%以上,全區糧食產量水平保持穩中有升。

2.4 落實指導服務

組織參加化肥農藥減量增效現場觀摩培訓會等會議7期,指導鎮(街道)開展技術培訓會6期,發放《農藥安全使用技術宣傳單》《化肥農藥減量技術明白紙》等技術宣傳資料10萬余份;依托省經作所等專家團隊,成立糧食等技術報務組,組織全局高級、中級等農技人員深入生產一線,大力推廣秸稈還田、種植綠肥、增施有機肥、測土配方施肥等耕地質量提升技術,努力提高技術服務水平,累計派出技術人員5000余人次,農戶技術知曉率和普及率達90%以上。

2.5 落實農資監管

抓實糧食生產安全保障,加大農資市場監管力度,全面開展農資打假專項行動,重點檢查農資經營戶證照、進貨、銷售及農藥包裝廢棄物回收等臺賬,督促逸明、好果農等種植戶完善生產檔案記錄。期間出動監管執法人員100余人次,檢查農資經營門市及企業160家次,完成水稻、玉米等164個品種備案,開展水稻、玉米種子抽樣20個,抽檢合格率達100%,有效規范農資經營市場。

2.6 落實防災減災措施

加強干旱、洪澇、風雹、霜凍等災害監測預警,制定完善應急預案,組織專家和農技人員落實防災減災技術,開展科學抗災,實現有效救災。建立重大病蟲預警預案,印發《水稻苗期病蟲害防控技術指導意見》《青白江區2021年大春中后期病蟲發生趨勢及防治意見》等大春病蟲害防治指導意見6期,切實加強小麥赤霉病、水稻“兩遷”害蟲、玉米草地貪夜蛾等遷飛性、流行性、暴發性病蟲害統防統治、聯防聯控和應急防治。

3 存在的問題

3.1 糧食規模效益不顯著

2020年,全區糧食規模種植戶較少,僅有18個新型經營主體從事規模化糧食生產。水稻、小麥規模化種植面積分別占全區水稻、小麥種植面積的15.5%和47.6%。生產管理成本增加,導致糧食產量大幅度提高存在困難。

3.2 社會化服務體系不健全

專業從事糧食生產服務的組織較少,服務能力不足且專業化程度不高,僅有富茂農機、智農農機等2家合作社實現了糧食生產全程機械化。全區僅有糧食烘干中心3個、糧食工廠化育苗基地2個、植保專業合作社1個,無法實現全程社會化服務,制約了糧食規模化發展。

3.3 現代農業科技支撐不足

全區2020年認定農業經理人雖然有559人,但大部分人才集中在單一生產型或經營型方面,具有市場拓展、涉外、創業等能力的復合型人才較為欠缺,大部分糧食經營主體主要依靠自身家庭主要成員,職業經理人從業少,導致新品種、新技術應用水平不高,農業綜合效益不高。

4 對策與建議

青白江區將緊緊圍繞農業增效、農民增收的目標,以糧食安全為核心,加大財政投入,創新體制機制,依靠科技進步,著力推動糧食生產綠色發展和提質增效,實現糧食生產穩定。

4.1 壓緊壓實工作責任

區、鎮、村各級政府必須高度重視糧食工作,切實把糧食工作列入政府的重要議事日程,將任務分解落實到鎮、到村、到種植主體和田塊,層層壓實責任。嚴格落實糧食安全行政首長責任制,將糧食生產面積、總產量等指標納入鄉村振興考核內容,增加糧食安全行政首長責任制考核中糧食生產面積、總產量及高標準農田建設等糧食生產基礎建設方面的考核比重,考核結果與“三農”資金安排掛鉤。

4.2 夯實糧食生產基礎

實行最嚴格的耕地保護制度,基本農田這條“紅線”決不能逾越,堅決遏制耕地“非農化”和防治耕地“非糧化”,確保永久基本農田重點用于發展糧食生產,特別要保障水稻、小麥、玉米3大谷物種植面積。加快編制完成《十四五高標準農田建設規劃》,以彌牟、姚渡等鎮為核心,加強田型調整和道路擴建等農田工程基礎設施建設,建設一批旱澇保收的優質農田,提高抗災避災能力,切實保護糧食綜合生產能力。結合智農農機合作社等糧食規模經營主體,通過以獎代補、先建后補等方式,加快智慧農場建設,配套“兩主體、四中心”社會化服務綜合體,探索農田水利基本建設新機制。

4.3 穩定面積和產量

按照“穩稻玉、擴薯類、增雜糧”的原則,調結構增面積,引導農戶應種盡種、種足種滿。同時,要積極鼓勵和支持村集體組織集中流轉季節性的拋荒耕地,采取托管服務、代耕代種等方式,流轉給企業或有耕種能力的農戶、專業合作社等經營主體耕種,確保基本農田不減少、糧食播種面積不減少、糧食產量不減少。

4.4 強化科技創新

依托四川農業大學等科研院所推進科研、生產、市場深度融合,開展聯合攻關,重點開展水稻品種展示區、水稻新品種示范區、突破性水稻品種優質豐產高效生產技術核心示范區建設,集成展示30個優良品種以上。大力推廣立體間作套種等模式,擴大復種指數,提高土地利用率和單位面積產出效益。建設特色糧油服務團隊1個以上,深入開展農業實用技術培訓、示范,組織開展糧食綠色優質高效行動,集成培肥地力、優良品種、地膜覆蓋、配方施肥、合理密植、農機農技農藝結合等配套增產技術,推進農機農技農藝深度融合,確保農業主推技術到位率不得低于95%,國際二級以上優質稻種植面積穩定增加,主要糧食作物耕種收綜合機械化水平每年提高2%以上。

4.5 落實糧食扶持政策

建議進一步提高規模種糧、稻谷價格補貼、糧食最低收購保護價等補助標準,提高種糧積極性,推進糧食適度規模持續發展。區財政可每年預算一定的資金,用于鼓勵支持生產經營主體對低產劣質果樹、苗木騰退恢復糧食種植,適度增加糧食生產面積。同時,積極鼓勵土地經營權向堅持少數具有專業知識具有經營能力的新型農民流轉,培育壯大種糧大戶、家庭農場、農民合作社、農業產業化龍頭企業等糧食生產新型經營主體,推行全程機械化生產技術,促進糧食適度規模經營,提高綜合生產效益。