“等高線地形圖”活動探究(中圖版)

李琳

摘 要:等高線地形圖對學生的空間能力要求較高,本文從等高線地形圖的原理學習、地形判讀和綜合應用三個方面開展遞進式活動,以學生認知水平和知識基礎為起點,鼓勵學生動手實踐自制模型,繪制等高線地形圖,體會等高線地形圖的原理。并以涼山州昭覺縣為例,基于等高線地形圖的判讀和認識,從產業扶貧、易地扶貧、生態保護三個角度提出脫貧建議,通過課堂教學,引導學生關注社會熱點,形成和諧的人地觀。

關鍵詞:等高線地形圖;遞進式活動;學生認知

中圖分類號:G633.55? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1005-5207(2022)02-0026-04

《普通高中地理課程標準(2017年版)》建議教學的開展要以學生的基礎和需求為出發點,在地理情境中強化學生的思維訓練。因此,在問題設計時,應更多地考慮與社會實際、國計民生的關聯。隨著學生學習的深入,教師在設計學習活動時,可以不斷增加變量(要素),通過從簡單到復雜的探究活動,使學生融入問題情境中,逐步掌握必備的技能。[1]以“情境”營造學習場域,問題為“鏈”,牽引課堂,形成教學線索。[2]

一、活動目標

等高線地形圖是地貌形態的表達方式,主要考查學生對等高線地形圖的判讀能力,以及在此基礎上為經濟建設和生態保護等提出相關建議的綜合能力。通過判讀等高線地形圖,獲取區域特征,從可持續發展的角度,為地區的經濟建設和生態保護提出建議。在教學過程中,不僅提升了學生的地理學科素養,而且能形成學習內驅力和社會責任感。

因此,本課設定如下教學活動目標:①自制土豆“山”,繪制等高線地形圖,在地理實踐中復習鞏固原理;②對照軟件復原的立體模型和等高線地形圖,認識地形,歸納等高線特征;③在等高線地形圖上,判讀各個特殊地形;④基于圖文材料,為地區的經濟建設、生態保護等提出建議,增強社會責任感,提升綜合思維能力。

二、活動設計

在學生認知結構和能力現狀的基礎上,分步突破重難點,設計活動,有助于學生思維能力的逐步提升。

從知識結構方面看,學生在本單元已經學習了地貌形態及其成因,并已在初中學習了五種陸地基本地形,這些都為本課的學習奠定了重要的知識基礎。因此,在教學時可以從等高線地形圖的原理入手,在復習鞏固中,完善概念學習,歸納總結等高線地形圖的基本特征。內容安排上,從“學習原理—判讀地形—綜合應用”三個層面展開。

從能力要求方面看,本課對學生的空間思維能力要求較高。教學時,需要借助多種媒介、設計層層遞進的若干活動,在問題情境中逐步推進教學,實現“立體—平面—立體”的思維轉換,借鑒宋代青原行思大禪師的“看山是山,看山不是山,看山還是山”做為教學主線。

活動一? 看山是山

教學內容:等高線地形圖的一般特征。

活動設計:①教師課前推送微視頻,學生學習等高線地形圖的原理;②學生自制土豆“山”,繪制其等高線地形圖,并在“討論區”發送作業;③課堂展示學生作品,在教師點評和生生互評中,歸納等高線地形圖的基本特征。

【課堂片段】

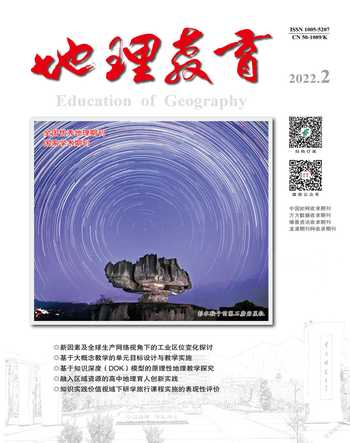

問題:說出這幅作品(圖1)好在哪里?讀出圖中A、B、C、D四個點的海拔。

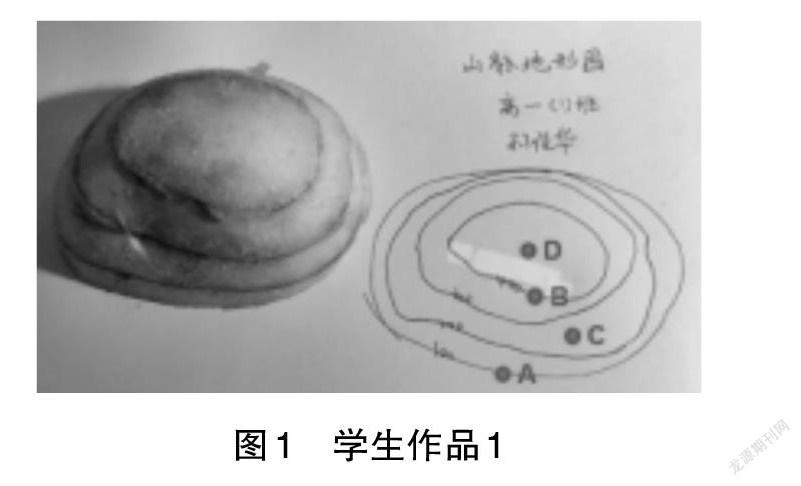

通過學生的點評,師生一起總結等高線地形圖的基本特征,完成任務單(圖2)。

在點評過程中,發現一部分學生在制作的模型中,已經出現了與新授課中相似的等高線地形圖,可借此與學生一起對照實物和等高線地形圖,初步認識地形。

問題:請觀察這座土豆“山”,對照它的等高線地形圖,描述圖中標識A、B、C的位置、地形特征及其等高線特征(圖3)。

設計意圖:學生通過動手實踐,體會等高線地形圖的制作原理,歸納總結其一般特征,經歷了從立體到平面的學習過程。再從互相點評中,通過對照多幅等高線地形圖與實物,加深學生對等高線地形圖基本特征的理解。意外生成的是在部分學生的作品中,出現了山地等特殊地形,順利地為下一活動的學習做好鋪墊。“做中學”的方式,可引發學生思考,激發學習興趣。

活動二 看山不是山

教學內容:特殊地形的等高線判讀

活動設計:①以手為型,模擬山地地形,認識幾種特殊地形。②根據任務單,兩人合作,歸納幾個特殊地形的等高線特征。③通過等高線地形圖,判讀地形。

【課堂片段】

由于空間能力不足,在活動中,學生對山脊、山谷、盆地的判讀出現了一些困難。

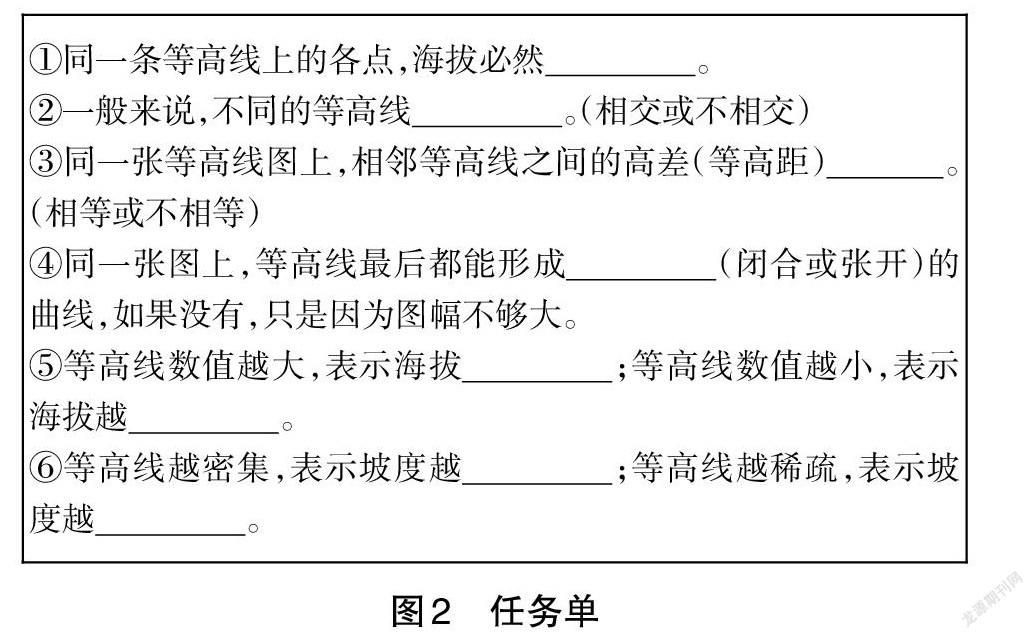

問題:在下列等高線地形圖中,判斷各點的地形。可參照軟件復原的這張等高線地形圖的3D模型(圖4)。

設計意圖:在學習特殊地形的等高線特征時,一是上一活動中借助土豆“山”,已經認識了陡崖、山谷、山脊等,二是在本環節活動中,借助“拳頭”山,再系統地認識了幾個特殊地形。在這兩個活動中基于觀察、小組合作從而歸納等高線的特征,提升了總結歸納能力和空間思維能力,引導學生的空間思維由直觀的立體形態向更復雜抽象的等高線地形圖轉換。但是當學生在判讀過程中出現困難時,教師利用復原的模型加以輔助,幫助學生再從“平面—立體”,實現空間思維能力的螺旋式上升。

活動三 看山還是山

教學內容:等高線地形圖的應用

活動設計:結合圖文資料(圖4),為四川省涼山州昭覺縣脫貧提出合理建議。

【課堂片段】

教師:四川省涼山彝族自治州昭覺縣,位于四川省西南部, 27°45′N~28°21′N, 102°22′E~103°19′E之間,地處大涼山腹心地帶。那里的居民幾乎每天的主食就是土豆,不少貧困戶居住在低矮破舊的石板房、茅草房,處于低水平的溫飽狀態。

昭覺縣多年平均氣溫為10.9℃,以山地為主,約占總面積的89%左右,平均海拔2 170米,蜿蜒崎嶇的山路長期阻礙著這里與外界的聯系。至2010年底,昭覺縣有林業用地139 196公頃,占總面積的51.6%。

2020年是中國脫貧攻堅戰的收官之年。請根據圖文材料(圖4),為昭覺縣的脫貧提出合理建議。

措施一:產業扶貧

材料一:由于地勢高峻、氣候寒冷、土地貧瘠,昭覺縣的耕地主要用來種植蕎麥、土豆等高山作物,產量偏低,土豆畝產僅有2 500 斤。

花椒在年平均氣溫8℃~16℃均可以栽種,喜光,年日照時數1 800小時~2 000小時以上。適宜在海拔1 500米~2 600米的山地種植,背風向陽。

昭覺縣金曲地莫村選擇花椒產業作為農業特色產業,大力推廣種植,2015 年至2018 年,在金曲地莫村大約栽種成活了9 萬多株花椒苗。[3]

問題:請分析昭覺縣推廣花椒產業的合理性及不利因素。

材料二:涼山州昭覺縣的阿土列爾村,因為通往山下的路只有一道藤梯,得名“懸崖村”。2020年5月村民們爬著用鋼架搭起來的新“天梯”告別了村子,搬遷到縣城集中安置點。“土豆是我們這里的特產,游客爬天梯爬累了,就買我炸的土豆吃,每天能收入200 元左右。”一位村民大姐熱情地向記者介紹她的生意。

問題:請在圖上判斷該村的位置,并為當地土豆產業的進一步發展提出建議。

材料三:基礎設施是發展經濟的重要手段。①交通不便嚴重制約了昭覺縣經濟的發展,現準備在甲、乙兩村之間修建公路。②準備建設一座度假療養院,但需要從附近的河流引水。③本區河流眾多,水量豐富,地勢落差大,因此,專家認為發展水電可以成為另一個經濟增長點。一是直接輸出電能,發展經濟;二是攔蓄起河水形成的大水庫,可以防洪蓄水、灌溉農田、水產養殖等;三是水壩(水庫)也可以作為一個新的旅游景點。

問題:①以下兩條備選線路中,哪一條更合適?為什么?②圖中的兩條引水渠a和b中,哪一條更合適?為什么?③請在圖上用[ ] 表示水壩的位置,并闡述選址的理由。但是,水壩建成以后,又可能帶來哪些不利影響?

措施二:易地扶貧

材料:易地搬遷有助于搬遷地居民在地理環境更適宜的地區生活,改善經濟狀況,更有利于解決貧困的難題。

問題:圖中甲、乙、丙、丁四個地點,哪里更適合作為遷入地集中當地居民在此生活,實現更好的就業,并分析原因。

措施三:生態保護

材料:易地扶貧也能起到保護生態環境的效果。以金曲地莫村為例,全村有三個村民小組,總人口有216 戶869人,其中易地搬遷人口有66 戶265 人,實施國家退耕還林24公頃。[3]

問題:分析過度開發耕地資源,發展種植業,會給當地帶來哪些生態環境問題?

教師活動小結:2020年11月16日,四川省人民政府發布通知,涼山彝族自治州昭覺縣等7個國家級貧困縣已達到退出有關指標,批準退出貧困縣。

設計意圖:在原理學習的基礎上,開展綜合應用。學生需要基于圖文材料,分析區域特征,綜合思考各地理要素,為昭覺縣的脫貧發展提出合理建議。2020年是脫貧攻堅戰的決勝之年,反貧困始終是古今中外治國安邦的一件大事,擺脫貧困,成了中國人民孜孜以求的夢想,也是實現中華民族偉大復興中國夢的重要內容。山區地形復雜,地勢落差大,上海的學生很難體會到山區的貧困生活,通過活動,也提升了他們的社會責任感。

活動四 課后延伸

活動設計:在學校的特色研學活動“巢湖地質實習”中,學生可以應用這一節課學習的等高線原理,利用無人機技術,完成野外的等高線繪制作業。可參考上一屆學生的課題“無人機攝影測量技術支持下的鳳凰山采石場等高線地形圖制作”(圖5)。

設計意圖:從課堂延伸到課后,再結合國產無人機的使用,既讓學生體會到祖國科技的強大,還為他們后續積極參加地質實習活動,提升地理實踐力,埋下進一步學習的種子。

三、活動反思

這節課遵循學生的認知規律開展教學,以看山是山、看山不是山、看山還是山的遞進式活動,串聯起整個課堂。分步突破教學難點,以一種螺旋式上升的方式推動課堂,每一個活動的開展都是以上一活動學習為基礎,學生能夠在課堂中不斷鞏固再提升,將已有知識作為新知識的生長點,通過新舊知識相互作用而實現意義建構。通過師生評價、生生互評,也有利于學生加深對知識的理解。

在培養學生地理核心素養方面,學生從課前動手實踐,鍛煉地理實踐力。在課堂上,通過圖文材料分析區位條件,提升了區域認知和綜合思維能力。在脫貧案例的分析過程中,有助于培養學生的家國情懷,形成和諧的人地觀。

在以后的地理教學中,要更加重視在生活中、新聞中不斷發現問題,積累資料,設計出新的問題情境,讓學生能在真實的情境中,分析解決問題。▲

參考文獻:

[1] 蔡明忠. 設計遞進探究活動 培養地理核心素養——以人教版“必修1”第二章“地球上的大氣”為例[J]. 中學地理教學參考(上半月),2020(4):53.

[2] 吳春燕,李梅.“情境——問題式”教學設計的策略[J].地理教育,2020(8):45-47.

[3] 沙川淇,陳強,潘選明,等. 易地搬遷對涼山彝區貧困戶生計模式的影響——基于昭覺縣金曲地莫村的調查[J]. 攀枝花學院學報,2020(5):1-6.