基于實踐活動的高中生地理實踐力表現性評價研究

孫裕鈺

摘 要:有效性評價是實現地理實踐力培養的關鍵,表現性評價是通過學生在真實問題情境中的外在行為表現進行評價。本文以地理實踐活動為載體,在分析地理實踐力內涵和基本要素的基礎上,確定表現性課題目標,設計相對應的表現性任務,通過分析學生在實踐活動中的真實表現構建地理實踐力表現性評價PTA量表,從行動能力、成果展示、學科品質三個一級指標及對應的九個二級指標評價高中生地理實踐力水平。結果顯示表現性評價能夠客觀反映學生的地理實踐力水平,也可以分析地理實踐力培養成效與存在不足以及不同學生地理實踐力水平差異,為后續針對性培養提供依據。

關鍵詞:地理實踐力;表現性評價;地理實踐活動;PTA量表

中圖分類號:G633.55? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1005-5207(2022)02-0053-04

教育評價是衡量教育目標能否有效實現的測評量規與標準導向。因此,地理實踐力評價體系的構建不僅是衡量學生地理實踐力水平的依據,而且能為地理實踐力的培養指明方向。戶外考察、實驗、調查等地理實踐活動是培養學生地理實踐力的重要途徑,但其取得的成效較難以紙筆測驗的形式量化。表現性評價通過觀察學生實踐過程中的真實表現,能對學生的實踐能力、表達能力、學習態度等進行綜合評價,是一種適合評價學生核心素養發展的方法。[1]因此,構建基于地理實踐活動的地理實踐力表現性評價量表,對地理實踐力的培養和發展至關重要。

一、地理實踐力的表現性評價概述

1.地理實踐力

作為地理學科四大核心素養之一,地理實踐力主要指學生在考察、調查和實驗等地理實踐活動中所培養的意志品質和行動能力。[1]主要表現為學生能夠在室內、戶外等真實環境下,綜合運用所學知識和地理工具,獲取地理信息、解決實際問題、感悟人地關系、展示實踐成果等。因此,地理實踐活動既是地理實踐力培養的重要途徑,也能為地理實踐力的評價提供表現性依據。地理實踐力的發展是建立在綜合思維、區域認知、人地協調觀等認知能力和思維品質的基礎上,也是它們的綜合體現。[2]因此,地理實踐力的表現性評價,不能僅局限在實踐層面,也應包含學生在實踐過程中所養成的其他能力和素養。如研究者基于地理實踐活動的性質,從空間定位、獲取信息、科學論證和分享交流等角度進行評價,還有基于活動開展的順序,從實踐準備、實踐設計、實踐實施等角度評價。[3]本研究在地理實踐活動的設計和實施前,便結合現有研究成果、地理實踐力的表現形式、地理實踐活動的性質以及新課標中對地理實踐力的水平劃分方式,對地理實踐力進行了內涵解構,最終確定從行動能力、表達能力、學科品質三個維度(一級指標)評價學生的地理實踐力水平。

2.表現性評價

表現性評價是指對學生在真實情境或學習過程中完成表現性任務時所表現出的語言、文字、實踐和創新能力,以及學習態度、努力程度和問題解決能力等的判定。[1]借助于表現性任務的載體,表現性評價通過觀察學生真實的外在行為表現推測其內在能力和精神狀態,從而實現高層次學力狀況的評價[4]。與傳統靜態測驗注重事實性知識的識記和再現相比,表現性評價的對象是學生的行為表現、內心狀態、學習態度等,更符合地理實踐力素養的內涵。地理實踐活動的任務設定也能較好地為學生提供表現的平臺。且表現性評價不局限于教師對學生的考查這一角度,還包括學生互評、學生自評等,多維度測評使結論更具科學性。

3.PTA量表

PTA(Primary Trait Analysis)量表法即基本要素分析法,其假設任何一種行為表現都是由一系列必要、基本的要素構成,這些要素構成學生學習某些知識、技能或行為表現的基本單元。[4]該假設與地理實踐力的內涵相契合。研究將地理實踐力分解為若干基本要素(二級指標),對每一構成要素設定評分標準并單獨做出評價,匯總各要素評價結果,得到地理實踐力的最終評價。

二、地理實踐活動設計

研究通過觀察學生在地理實踐活動中的外在表現評定其地理實踐力水平,地理實踐活動的設計決定了學生能否充分表現出其內在能力和精神狀態,是表現性評價結果準確與否的關鍵。研究將“校園巖石考察”作為表現性課題案例,確定指向地理實踐力的表現性課題目標,設計成表現性評價任務,將學生置于真實問題情境中,記錄學生對實際問題的解決過程,為地理實踐力表現性PTA量表的構建提供依據。

1.表現性課題目標確定

基于前期對地理實踐力的內涵解構,確定將行動能力、表達能力、學科品質作為一級指標評價學生的地理實踐力水平,因此,從這三個指標出發分別確定地理實踐活動——校園巖石考察的表現性課題目標(表1),利于在活動過程中有針對性地培養和評價地理實踐力,使活動指向性更加明確。

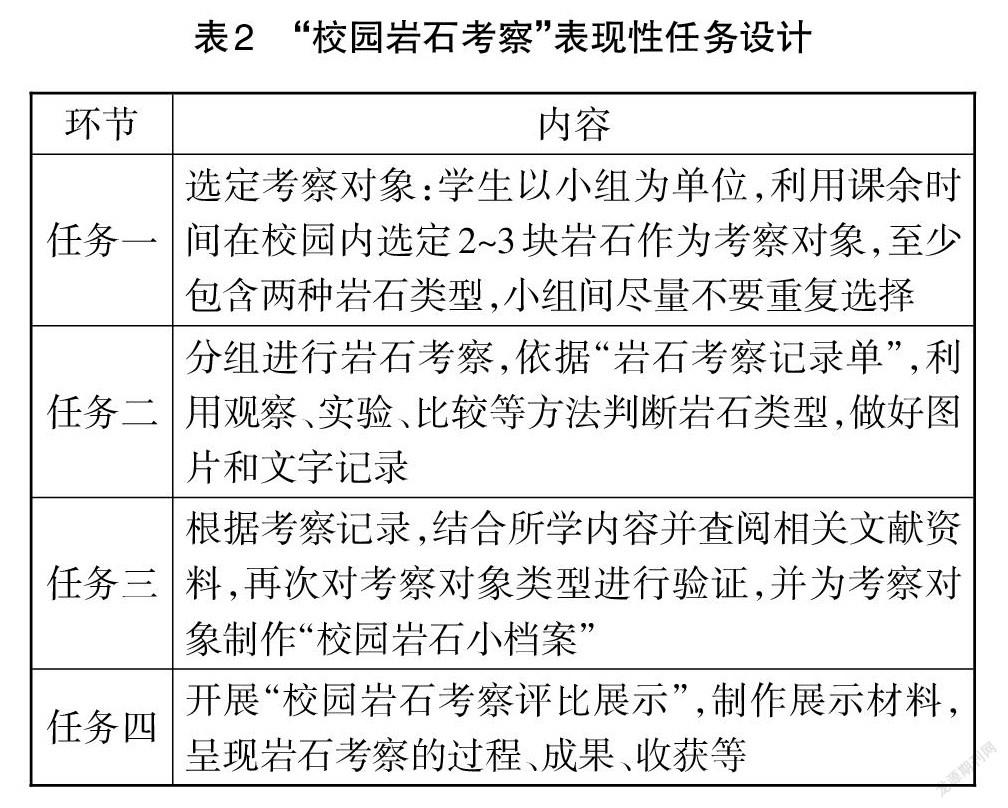

2.表現性任務設計

表現性任務是地理實踐力培養的核心手段,也是表現性評價的載體。學生既能在任務中得到能力的提升,同時其在任務中的表現也是教師實施評價的依據。可結合表現性課題目標和活動實施步驟進行“校園巖石觀察”的表現性任務設計(表2)。

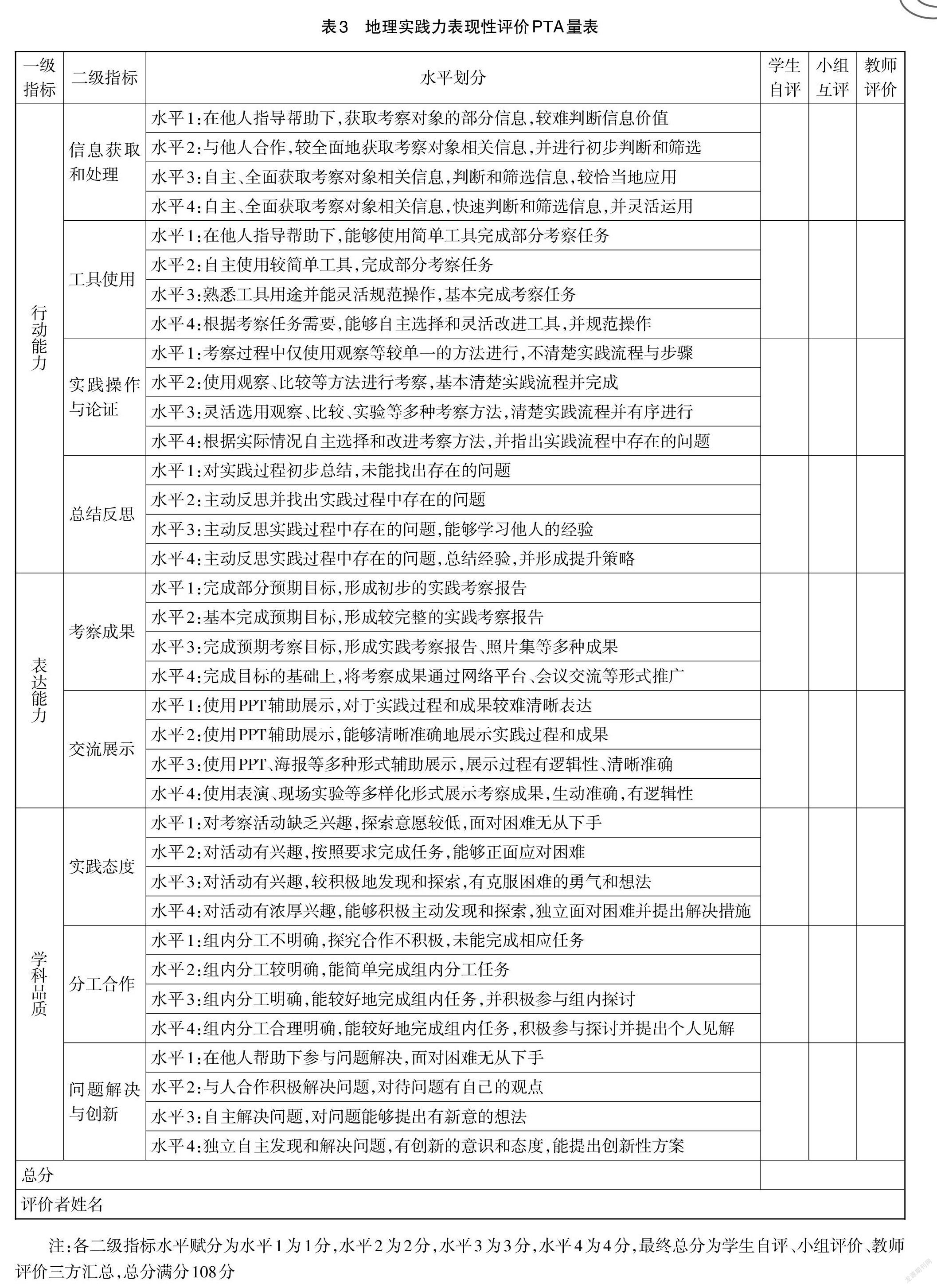

三、地理實踐力表現性評價PTA量表

研究使用PTA量表構建地理實踐力表現性評價體系,即將對地理實踐力的評價轉化為對其基本構成要素的評價。前文已將地理實踐力分解為行動能力、表達能力、學科品質三個維度,將其作為評價量表的一級指標。在此基礎上,更深入解讀新課標中地理實踐力水平劃分的內涵,結合現有研究成果,以表1中校園巖石考察的表現性目標為導向,對三個一級指標做進一步提煉和劃分,形成信息獲取和處理、工具使用、實踐操作與論證、考察成果、交流展示、反思總結、實踐態度、分工合作、問題解決與創新九個二級指標。

參考課標中對地理實踐力質量水平劃分的要求以及學生在完成表現性任務時的表現對地理實踐力的各二級指標進行水平劃分,按照不同要素學生的不同表現層次劃分為由易到難四級水平,并確定不同水平的評分標準。最終形成地理實踐力表現性評價PTA量表(表3),實現地理實踐力水平的定量化評價。量表的評價主體分為學生自評、學生互評、教師評價三方,使最終的評價結果更具公平性。

四、結果分析

地理實踐力表現性評價PTA量表可應用于基于地理實踐活動開展地理實踐力評價和培養的項目中。既可作為教師掌握學生地理實踐力水平的評價工具,也能為后續學生地理實踐力的針對性提升指明方向。以本文中的校園巖石考察活動為例,對地理實踐力的測評結果做進一步分析。

1.PTA量表表現性評價結果分析

通過地理實踐力表現性評價PTA量表測評,6個巖石考察小組共30名學生獲得由學生自評、小組互評和教師測評匯總的地理實踐力成績。總體來看,學生地理實踐力平均分為79.08(滿分108),還有較大上升空間。各二級指標得分如圖1所示,圖中呈現出自評、互評、師評對各二級指標的評分(單個二級指標滿分為4分,共30個樣本,三方評分的平均分,以及基本合格線(120*0.6=72分)作為標準線。通過評估學生群體各二級指標的得分情況,了解其優勢和弱勢所在,便于有針對性地提升。

從成績分布可見,各二級指標得分均達到基本合格線,說明整體地理實踐力水平尚可。具體而言,目前學生群體在表達能力中的考察成果、交流展示方面和學科品質中的實踐態度、分工合作方面表現較為突出,說明學生的目標達成度較高,表達能力較強,能夠以多樣化的形式展示考察成果,而且學生對地理實踐活動的積極性較高,對其有濃厚的興趣,組員之間的配合也較好,通過分工協作和共同努力達成目標。這與學校注重學生的綜合素養,為學生提供多種展示的平臺有關。但是,學生在行動能力中的工具使用、總結反思方面較弱,信息獲取和處理、實踐操作與論證方面的表現一般,此外,學科品質中的問題解決與創新能力也明顯不足。說明學生目前使用工具解決問題的意識和動手操作能力有待提高,推測這與學生平時較少參與地理實踐活動有關。而且也啟發教師在平時的學習中要注重培養學生主動思考和總結的意識,引導學生主動運用所學知識解決現實問題,培養創新性思維。以上是基于測評結果,對學生的整體表現做出分析,為后續培養方案的制定做參考。教師也可以根據不同學生的測評結果進一步開展個性化訓練。

2.表現性評價反思

表現性評價結果一方面使教師對學生的地理實踐力水平有一定了解,更重要的是,通過分析學生不同指標的水平,可以對學生進行針對性訓練,在設計地理實踐活動任務時對某些表現較弱的指標有一定傾向性[5],這是地理實踐力高效培養的關鍵。

但本研究在評價過程中也發現了一些尚待改善的方面。第一,成績的評定是為了更好地達成目標,改進不足。因此,在成績反饋方面,除定量的分數外,還應結合學生表現給出定性的綜合評語,將定性評價與定量評價結合,保證評價公平性的同時,讓學生能更清晰地了解自己的優勢和不足,有效提高地理實踐力水平。[6]第二,評價開展后將結果及時反饋給學生,同時應把握契機,針對評價結果重新設計或改進實踐活動中的表現性任務,開展活動2.0升級版,既能進一步激發學生的實踐熱情,更利于把握時機高效培養學生的地理實踐力水平。▲

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 王民,黃勁松,蔚東英.“地理實踐力”水平劃分標準與案例研究[J].中學地理教學參考(上半月),2017(5):19-22.

[3] 徐焰華,林培英.我國高中生地理實踐力素養評價指標體系的構建[J].課程·教材·教法,2018,38(10):86-92.

[4] 劉笛月.表現性評價的內涵、功能及設計框架[J].教育測量與評價,2016(5):44-47+62.

[5] 羅茜,謝淑敏,方雪琦,等.教師地理實踐力教學傾向的形成及其對教學行為的影響[J].地理教育,2020(10):4-7.

[6] 陳偉.學科核心素養視域下的地理研學課程設計——以““三清山地理研學課程”為例[J].地理教育,2021(9):56-59.