喪偶對中國老年人健康的影響:社會連結的調節作用

趙曉航,李建新

(1.中國社會科學院 社會發展戰略研究院,北京 100732;2.北京大學 社會學系,北京 100871)

一、引言

喪偶被認為是最令人痛苦的生命事件之一,它常常伴隨著喪偶者在經濟資源、社會資本和身心健康等方面的損失。[1]喪偶老年人是喪偶者的構成主體,在全球人口老齡化不斷加劇的背景下,如何保障喪偶老年人的生活質量和身心健康已引起學者和政策制定者的廣泛關注。作為世界上擁有最多老齡人口的國家,中國正面臨和喪偶老年人有關的各種社會問題。2010年我國的男性和女性喪偶者數量分別為1 419萬人和3 345萬人。[2]中國人的婚姻大約持續47年,當配偶去世以后,老年男性的平均存活期大約為11 年,女性約為15 年。當一位男性60 歲時,他的喪偶概率接近5%,即在他60 歲前,其配偶去世的概率約為5%,這一概率在女性中為15%。男性的最終喪偶概率為33%,而女性為67%。[3]預計2050 年我國60 歲及以上的喪偶人口規模將達到1.18 億左右,包括約2 391 萬男性和9 449萬女性。[4]日益增長的喪偶老年人口規模將大幅增加我國的家庭和社會保障體系負擔。

大量研究指出喪偶不利于老年人的健康。具體而言,喪偶增加了老年人患抑郁、[5-7]身體殘疾、[8]認知功能損傷[9]和心血管疾病[10]的概率并使死亡風險增加。[11]不過,目前很少有研究探討中國老年人口中喪偶與健康衰退之間的因果關系以及可行的保護因素。為拓展關于喪偶影響的研究,本文利用“中國老年人健康影響因素跟蹤調查”(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,CLHLS)多期數據分析喪偶對多種健康后果和健康行為的影響,探討社會連結如何調節這些影響。“社會連結”(Social ties)是社會學和社會流行病學領域的概念,它指的是個體和其所屬的初級群體(Primary group)或次級群體(Secondary group)成員之間的聯系與互動。[12]初級群體具有規模小、非正式、親密和關系持久等特點,其成員主要包括家人、親戚和朋友。次級群體往往通過工作機構、志愿組織和宗教團體等建立起來,是一種相對正式的、具有一定目標和規則的群體。本文所謂的社會連結特指個體和初級群體之間的聯系與互動。我們從個人與配偶的連結、與子女的連結和與朋友的連結這三個維度表現研究對象的社會連結水平,分別通過婚姻質量、子女支持和打牌/麻將的頻率三個指標來衡量社會連結水平的三個維度。

二、文獻綜述與研究假設

(一)喪偶與健康之間的關系

學者們主要從婚姻資源和壓力兩個角度解釋喪偶損害健康的原因。[9]婚姻資源模型認為人們可以直接從配偶身上獲得有益于健康的社會、心理和經濟資源,喪偶減少了這些資源,進而損害健康。例如,相較于有配偶的老年人,喪偶老年人對于衛生保健服務的使用效率更低;[13]更有可能因家庭收入降低而減少營養攝取;[14]喪偶老年人進行人際互動的頻率更低從而限制了對自身的認知刺激,加速其認知功能退化。[9]壓力模型認為喪偶者需要花費精力適應由喪偶引發的各類損失和原有生活狀態的改變,因此喪偶是一種壓力生命事件(Stressful life event)。[1]由喪偶引起的壓力首先對喪偶者心理健康產生負面影響,繼而損害其身體健康和認知健康,最終影響其生存。[9]同時,既出于排解喪偶壓力的需要,也由于缺乏配偶的監督,喪偶者更可能發生健康風險行為,如吸煙、飲酒和濫用藥物等。[15]

不過,也有一些研究得出了相反的結論,指出喪偶對健康的影響并不總是負面的。由于人們在去世之前往往患病,因照料生病的配偶而產生的身心負擔會損害照料者的健康。[16]而在喪偶以后,照料病患的重擔不復存在,此時照料者的健康行為比喪偶前有所改善。[17]在喪偶過后的一定時期內,存活一方的身心健康甚至顯著優于有配偶時的狀態。[18]另外,由于在喪偶以后有了更多的閑暇時間,不少人會更加頻繁地鍛煉身體,[19]從而有益于健康。鑒于多數研究認為喪偶是重要的壓力生命事件,而壓力有害于人們的身心健康,本文嘗試提出如下假設:

假設1:喪偶會損害老年人的健康。

(二)社會連結對喪偶影響的調節作用

已有研究證明建立優質的社會連結有利于健康并能夠降低死亡風險,社會連結對健康的影響不僅體現在社會連結對健康的主效應中,也體現在社會連結有助于緩解壓力對健康的損害。[20]整體而言,積極的社會連結通過弱化壓力反應(Stress response)和優化健康行為來降低由壓力帶來的健康風險。[21]鑒于喪偶是重要的壓力生命事件[1]以及喪偶可能在一定程度上影響健康行為,[15]筆者推測社會連結能夠在一定程度上調節喪偶和健康之間的關系。不過,也有研究指出積極的社會連結并沒能有效緩解由喪偶導致的生活滿意度下降。[22]這一發現對社會連結發揮緩沖作用的有效性提出了質疑。鑒于配偶、成年子女和朋友(或社區成員)是影響老年人健康的最重要的社會交往對象,[23]本研究將探討婚姻質量、子女支持水平和打牌/麻將頻率這三個維度的社會連結如何調節喪偶對健康水平的影響。

以往研究指出婚姻對于健康的影響因婚姻質量的不同而存在差異。在已婚人群中,婚姻不幸福的人健康水平比婚姻和諧的人更低。[24]此外,婚姻既可能給人們帶來支持,也可能帶來壓力,而配偶壓力對健康的消極作用甚至強于配偶支持對健康的積極作用。[25]以往來自美國的證據表明婚姻質量在喪偶和健康之間的關系中發揮了調節作用,與高質量婚姻的解體相比,低質量婚姻的解體對心理健康的損害更小,也帶來了更低的死亡風險。Carr 等發現婚姻質量越高則喪偶者的抑郁水平越高。[26]Williams和Umberson指出婚姻不和諧的人在喪偶以后抑郁水平降低,同時生活滿意度升高。[27]Bulanda等發現婚姻滿意度越高的女性在喪偶以后的死亡風險越高。[28]此外,有針對中國武漢市民的研究指出配偶支持越佳的人在喪偶以后的抑郁癥狀越嚴重。[6]不過,最近一項來自美國的研究指出喪偶前的高質量婚姻可能對人們喪偶以后的身體健康具有一定的保護作用:雖然婚姻質量更高的人在喪偶以后的抑郁癥狀增長得更多,但他們的慢性病數量卻增長得更少。[29]綜上,多數文獻指出低質量婚姻對健康的積極作用有限,甚至會增加壓力從而不利于健康。因此,本文提出:

假設2:婚姻質量越低,則喪偶對老年人健康的負面影響越小。

除了婚姻質量以外,成年子女的支持也可能有助于緩解喪偶對老年人健康的不利影響。有研究指出:對于生活在我國城市的老年人,擁有孝順的子女能夠減弱喪偶與自評健康之間的負向關系。[30]一項針對江蘇、河南、青海三省農村老年人的研究發現子女支持(工具性支持和經濟支持)能夠減弱喪偶與生活滿意度之間的負向關系。[31]有針對武漢市民的研究指出子女支持(情感支持、工具性支持和經濟支持)能夠減弱喪偶與抑郁癥狀之間的正向關系。[6]一項針對日本老年人的研究指出與子女同住能夠減弱喪偶與抑郁癥狀之間的正向關系。[7]還有針對中國老年人的研究發現與子女和孫輩同住有助于緩解喪偶對孤獨感的提升作用。[32]不過,也有研究否定了子女支持對喪偶影響的緩沖作用。一項針對中國巢湖農村老年人的研究發現子女的經濟支持和情感支持并沒有緩解喪偶對于老年人抑郁癥狀的加劇作用,子女的經濟支持反而加重了喪偶對于老年男性的不利影響。[5]還有針對澳大利亞老年人的研究指出:相較于擁有較少同住或近距離居住子女的男性,那些擁有更多同住或近距離居住子女的男性在喪偶以后的心理健康更差。[18]鑒于社會支持是重要的健康保護因素,而子女支持是老年人社會支持的主要來源之一,本文提出:

假設3:子女支持有助于降低喪偶對老年人健康的負面影響。

除了與家人之間的社會連結外,老年人也時常通過社會參與來維持和拓展與朋友和社區成員之間的社會連結,從他們那里獲得陪伴和歸屬感,從而有益于身心健康。[12]社會參與在以往文獻中被視為喪偶對健康負面影響的緩沖因素。例如,有研究指出在美國的喪偶老年人中,參加志愿活動的人比不參加志愿活動的人抑郁癥狀更輕微并擁有更高的自我效能感。[33]也有研究得出相反結論,有研究發現對于澳大利亞的喪偶老年男性,經常參加志愿活動和俱樂部活動反而不利于其心理健康。[18]本研究關注的社會參與形式是打牌/麻將,它是中國老年人基于“趣緣”與朋友或社區成員進行交往的重要方式和社會連結的重要體現。[23][34]以往研究指出打牌/麻將能夠有效保護老年人的心理健康、認知功能和完成工具性日常活動(Instrumental Activities of Daily Living,IADL)的能力。[34-37]并且,在中國老年人中打牌/麻將對于降低抑郁水平和保護工具性日常活動(IADL)能力的作用強于一些其他的社會參與形式(如參加社區組織、志愿活動等)。[34][36]作為社交活動,打牌/麻將增加了人際互動并具有一定的娛樂性,故有利于心理健康。[34]同時,它又是一種認知活動(Cognitive activity),能夠鍛煉人們的認知功能,尤其是執行功能(Executive function),而良好的執行功能又是保障IADL 能力的關鍵。[37]目前,還沒有研究探索過打牌/麻將是否能夠調節喪偶與健康之間的關系。本文提出如下假設:

假設4:打牌/麻將有助于降低喪偶對老年人健康的負面影響。

(三)中國情境與以往研究的局限

近年來,有關中國老年人的喪偶和健康水平之間關系的研究有所增加。一些研究指出喪偶提高了死亡風險,[38]不利于身體健康、[31]心理健康、[6][31-32]認知功能[9]和主觀幸福感,[39]但是喪偶和自評健康之間沒有顯著關聯。[30][40]鑒于夫妻雙方在勞動分工和家庭地位方面有所不同,喪偶與健康(尤其是心理健康)之間關系的性別差異問題通常為學者們所關注。不過,這種性別差異在中國人中究竟如何尚無定論。例如,一些研究認為喪偶與心理健康之間的負向關系在女性中更強烈,而在男性中不顯著;[39-40]而另一些研究的結論恰好與之相反。[5][31]這些發現的不一致可能源于以往研究在健康指標測量、樣本代表性和統計方法等方面的差異。

關于中國老年人喪偶與健康之間關系的既有研究存在一些方法論缺陷。第一,多數研究未能很好地處理遺漏變量偏差。[6][9][30-31][38][40]一些難以被觀測到的個人特質既和喪偶有關,也和健康水平有關,例如性格、青少年與中年時期的生活經歷等,因此以往多數研究難以評估喪偶與健康之間的因果關系。第二,以往對中國老年人喪偶健康后果的研究關注的健康指標比較有限,很少探討喪偶對中國老年人的IADL 能力、慢性病數量、綜合認知功能以及健康行為(如鍛煉、吸煙)的影響,因此需要進一步探索。同時,喪偶對不同健康指標的影響可能存在差異。例如,有研究發現在中國老年人中,喪偶和抑郁癥狀之間有顯著關系,但喪偶和自評健康之間的關系不顯著。[40]因此,研究喪偶對不同健康指標的影響并進行對比是十分必要的。第三,學者們對于在中國老年人中社會連結如何調節喪偶的影響尚缺乏深入討論。雖然以往關于中國喪偶老年人的研究指出婚姻質量和子女支持在喪偶和健康之間起到了一定的調節作用,[5-6][30-31]但多數研究對于子女支持的測量是發生在喪偶之后的,[5][30-31]因此社會連結與健康之間可能存在反向因果關系。

三、數據、變量與方法

(一)數據

文章采用“中國老年人健康影響因素跟蹤調查”(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,CLHLS)2002 年、2005 年、2008-2009 年、2011-2012 年、2014 年和2017-2018 年共六期數據。受訪者為分布于中國22 個省級行政單位的65 歲及以上老年人。本文的分析對象為2002 年參與調查并被持續追蹤的老年人,2002 年以后各期調查陸續加入的新樣本不作為本研究的分析對象。同時,分析對象被限定為年齡在基線(2002 年)調查時在65 歲至85 歲之間、僅有過一次婚姻經歷的老年人。為保證數據的全國代表性,筆者在數據分析過程中使用了2002 年調查的抽樣權重,從而使樣本的性別、年齡和城鄉分布符合2002年中國人口的真實情況。此外,由于無法得知基線調查時已經喪偶的受訪者在喪偶之前的社會連結信息(喪偶前的婚姻質量、喪偶前的子女支持、喪偶前打牌/麻將的頻率),筆者效仿以往利用個體固定效應模型分析喪偶影響的研究的做法,[41]僅保留基線調查時有配偶的樣本作為分析對象。為最大化模型的統計功效(Statistical power),筆者依據不同的因變量保留了盡可能多的樣本。其中,男性受訪者人數在1 453 至1 499 之間,人-年數在4 803 至5 010 之間;女性受訪者人數在880至907之間,人-年數在2 923至3 067之間。

(二)變量

1.因變量

因變量包括四個衡量健康水平的指標,即衡量身體功能和自理能力的IADL能力得分、衡量生理健康情況的慢性病數量、衡量綜合認知功能的正態化MMSE(Mini-mental state examination)得分和衡量心理健康的負面心理福祉(Negative subjective well-being)。

IADL能力包括:自己拜訪鄰居、自己購物、自己做飯、自己洗衣服、一次連續步行一公里、提起五千克的重物、連續下蹲起立五次、自己搭乘公共交通工具。具備一項能力則計1分,否則為0分,加總分數為IADL能力得分,范圍為0到8分,分數越高表示IADL能力越好。

慢性病數量根據受訪者自報的慢性病情況獲得,慢性病種類包括:高血壓、心臟病、糖尿病、中風、老年癡呆癥、癌癥、帕金森癥。慢性病數量為0到7。

MMSE 的測試范圍包括了基本情況介紹、列舉食物、短時記憶、注意力與計算能力、延時記憶和語言能力,MMSE得分為0到30分。為了改善MMSE得分的偏態分布,筆者參考Philipps等的方法,[42]將原始MMSE得分折算成區間為0到100分的正態化MMSE得分,分數越高表示綜合認知功能越好。

由于CLHLS 沒有抑郁癥狀量表,因此筆者采用負面心理福祉,它在一定程度上反映了受訪者的抑郁水平。[43]測試題目包括:是否經常感到害怕或擔心、是否經常感到孤獨以及是否經常感到自己越老越沒用。各題目的計分方式為:回答“從沒有”為0分,“很少”為1分,“有時”為2分,“經常”為3分,“總是”為4 分。各項的加總分數為負面心理福祉得分,范圍為0 到12 分,分數越大表示負面心理福祉越嚴重。

此外,因變量還包括兩個衡量健康行為的指標,即是否有規律地鍛煉身體和是否吸煙,它們是影響健康后果的可能渠道。

2.關鍵自變量

本文的關鍵自變量是婚姻狀態。首先,我們將婚姻狀態區分為兩類,一類是有配偶狀態,另一類是喪偶狀態。然后,考慮喪偶者既可能對喪偶生活逐漸適應,也可能由于喪偶壓力的“磨損”(tearand-wear)效應而使健康代價不斷累積,本文將喪偶狀態按喪偶年數進行了劃分。此時,婚姻狀態被區分為四類,包括有配偶、喪偶0-2年、喪偶3-6年和喪偶7+年(喪偶7年或7年以上)。其中,喪偶0-2年對應在前一期數據中有配偶、本期數據中喪偶的樣本;喪偶3-6年主要對應在數據中喪偶狀態持續了兩期的樣本;喪偶7+年主要對應在數據中喪偶狀態持續了三期或三期以上的樣本,這些樣本中87%的人-年觀測的喪偶年數為7-10 年,最長喪偶年數為15 年。在分析過程中,本文會將二分類和四分類的婚姻狀態分別作為關鍵自變量納入回歸模型。

3.調節變量

本文的調節變量涵蓋了社會連結的三個維度,即與配偶的連結(婚姻質量)、與子女的連結(子女支持)和與朋友的連結(打牌/麻將的頻率)。為了避免社會連結與健康水平之間的雙向關聯使模型估計產生偏差,筆者參考以往研究的做法,將每個受訪者喪偶前各期的社會連結變量的均值作為調節變量,并進行了小數點后一位四舍五入取整數的處理。[18]

婚姻質量是受訪者在喪偶之前對當下婚姻質量的評價。由于CLHLS 數據中較少有受訪者回答婚姻質量“不好”,因此筆者將回答“不好”和“一般”的情況合并為一類(計0 分),表示婚姻質量相對較低,將回答“好”的歸為另一類,表示婚姻質量較高(計1分)。

子女支持包括了受訪者在喪偶前從子女處獲得的三類支持。第一類是情感支持,即日常生活中是否最常與子女交談(是=1,否=0),當有事情時是否最先告訴子女(是=1,否=0);第二類是工具性支持,即生病時是否由子女照顧(是=1,否=0),當發生困難時是否最先向子女求助(是=1,否=0);第三類是經濟支持,當子女沒有給父母錢或子女給父母的錢少于從父母處得到的錢時計0 分,當子女給父母的錢多于父母給子女的錢時計1 分,當父母的主要經濟來源來自子女時計2 分。各項目的加總值就是子女支持得分(Cronbach’s alpha=0.81),范圍從0 分到6 分,分數越高表示獲得的子女支持程度越高。

打牌/麻將的頻率是受訪者自報的在喪偶前參與打牌/麻將的頻率。回答“從不”計0分,“有時但不是每個月”計1分,“每月至少一次”計2分,“每周至少一次”計3分,“幾乎每天”計4分。

4.控制變量

控制變量包括年齡多項式、自評家庭經濟狀況、健在子女數、城鄉居住地、是否住養老院和年份固定效應。此外,由于樣本損失可能影響分析結果,筆者將受訪者是否在下一期死亡和是否在下一期失訪(追蹤失敗)作為控制變量納入模型,以削弱死亡選擇性和樣本失訪造成的樣本損失偏差。表1展示了變量的描述性統計結果。

表1 變量描述性統計

(三)統計方法

本文的估計模型采用常規的個體固定效應模型(Individual fixed-effects model)。個體固定效應能夠清除個人不隨時間變化的混淆因素以削弱模型估計的遺漏變量偏差(或者說自選擇偏差)。例如,人格特質就是潛在的不隨時間變化的混淆因素。因為人們往往更傾向于選擇具有相似人格特質的人作為配偶,[44]而消極人格特質(如容易悲觀、焦慮)會增加健康負擔,[45]所以一個人的人格特質可能和他/她是否喪偶以及他/她的健康狀況同時相關。如果忽略了人格特質,模型的估計就可能存在遺漏變量偏差。Hausman檢驗結果表明本研究更適用于固定效應模型而非隨機效應模型。

首先,我們將婚姻狀態簡單區分為有配偶和喪偶兩類,以便估計喪偶的“平均效應”。模型公式如下:

其中,yit表示個體i在第t期的健康后果或健康行為,β0表示常數項,widowit表示喪偶(喪偶=1、有配偶=0),Zit表示隨時間發生變化的控制變量矩陣,β1和B分別表示喪偶的系數和時變控制變量的系數矩陣,ηi表示不隨時間變化的個體固定效應,wt表示年份固定效應,εit表示誤差項。

之后,我們將喪偶狀態按照距離喪偶的年數加以區分,以便了解喪偶者在不同時點的適應情況。模型公式如下:

其中,widowjit在j=1,2,3時分別表示喪偶0-2年、喪偶3-6年和喪偶7+年,βj表示不同喪偶年數對應的系數。其他字母的含義與公式(1)相同。

在公式(1)的基礎上,我們加入二分類婚姻狀態(喪偶=1、有配偶=0)與喪偶前社會連結(婚姻質量或子女支持或打牌/麻將頻率)的交互項以及婚姻狀態與非時變控制變量的交互項:

si表示喪偶前的任一社會連結維度(非時變變量),γ1表示二分類婚姻狀態與社會連結的交互效應系數,Xi表示非時變控制變量矩陣。這些控制變量可能同時影響社會連結和健康后果,包括了受教育程度、60歲之前的主要職業、基線居住地區和基線自評健康,Γ表示是否喪偶與非時變控制變量矩陣的交互效應系數矩陣。其他字母的含義與公式(1)相同。

接下來,我們將婚姻狀態從二分類調整為四分類:

γj表示四分類婚姻狀態和社會連結的交互效應系數,Γj表示四分類婚姻狀態與非時變控制變量矩陣的交互效應系數矩陣。其他字母的含義與公式(3)相同。

四、結果

(一)喪偶對健康的影響

表2 報告了估計喪偶對健康后果與健康行為影響的個體固定效應模型結果。當婚姻狀態為二分變量(喪偶=1、有配偶=0)時,我們可以得到喪偶的“平均效應”。從平均效應來看,喪偶顯著提高了男性和女性的負面心理福祉,同時顯著提高了女性參加鍛煉的概率,而對其他健康后果或健康行為沒有顯著影響。當使用四分類婚姻狀態(即考慮喪偶年數)時,對男性而言,相較于有配偶時,喪偶對他們的IADL 能力、慢性病數量和鍛煉不具有顯著影響;喪偶2-6 年和7+年認知功能顯著降低;喪偶0-2 年負面心理福祉顯著提高;喪偶3-6 年吸煙的概率顯著提高。對女性而言,相較于有配偶時,喪偶對她們的IADL 能力、慢性病數量和吸煙行為沒有顯著影響;喪偶3-6 年時認知功能顯著提高;喪偶0-2年負面心理福祉顯著提高,喪偶3-6年和7+年時負面心理福祉也邊緣顯著地高于有配偶時的情況(顯著性水平分別為p=0.067和p=0.055);喪偶3-6年有規律地鍛煉的概率顯著提高。

喪偶對健康后果和健康行為的影響存在兩點明顯的性別差異。首先,喪偶顯著降低了男性的綜合認知功能,但對女性的影響不顯著,女性的綜合認知功能甚至在喪偶后的一定時期內升高。從回歸系數的性別差異來看,喪偶3-6年和喪偶7+年對男性認知功能的降低作用都顯著高于對女性的作用①檢驗方法是:在全體樣本回歸中加入關于性別的完全交互項(即各解釋變量與性別的交互項),然后檢驗婚姻狀態與性別交互項的顯著性水平。受篇幅所限,文章未展示。。這可能是由于妻子是丈夫較單一的互動對象,丈夫在失去妻子以后缺乏人際互動,從而不利于丈夫的認知功能。其次,喪偶顯著提高了女性參與鍛煉的概率,但對男性的影響不顯著。這可能是因為女性在喪偶后在家務勞動上投入的時間更少,從而有了更多的閑暇時間,更可能有規律地鍛煉。

為與下文探討社會連結對喪偶影響的調節作用時所使用的分析樣本保持一致,表2的各模型所包含的分析樣本剔除了基線調查時已經喪偶的受訪者。但即便不剔除基線調查已喪偶的受訪者,其結果與表2也十分相近②受篇幅所限,文章未展示不剔除基線調查時已喪偶受訪者的結果。。

表2 喪偶對健康后果與健康行為的影響

(二)社會連結對喪偶影響的調節作用

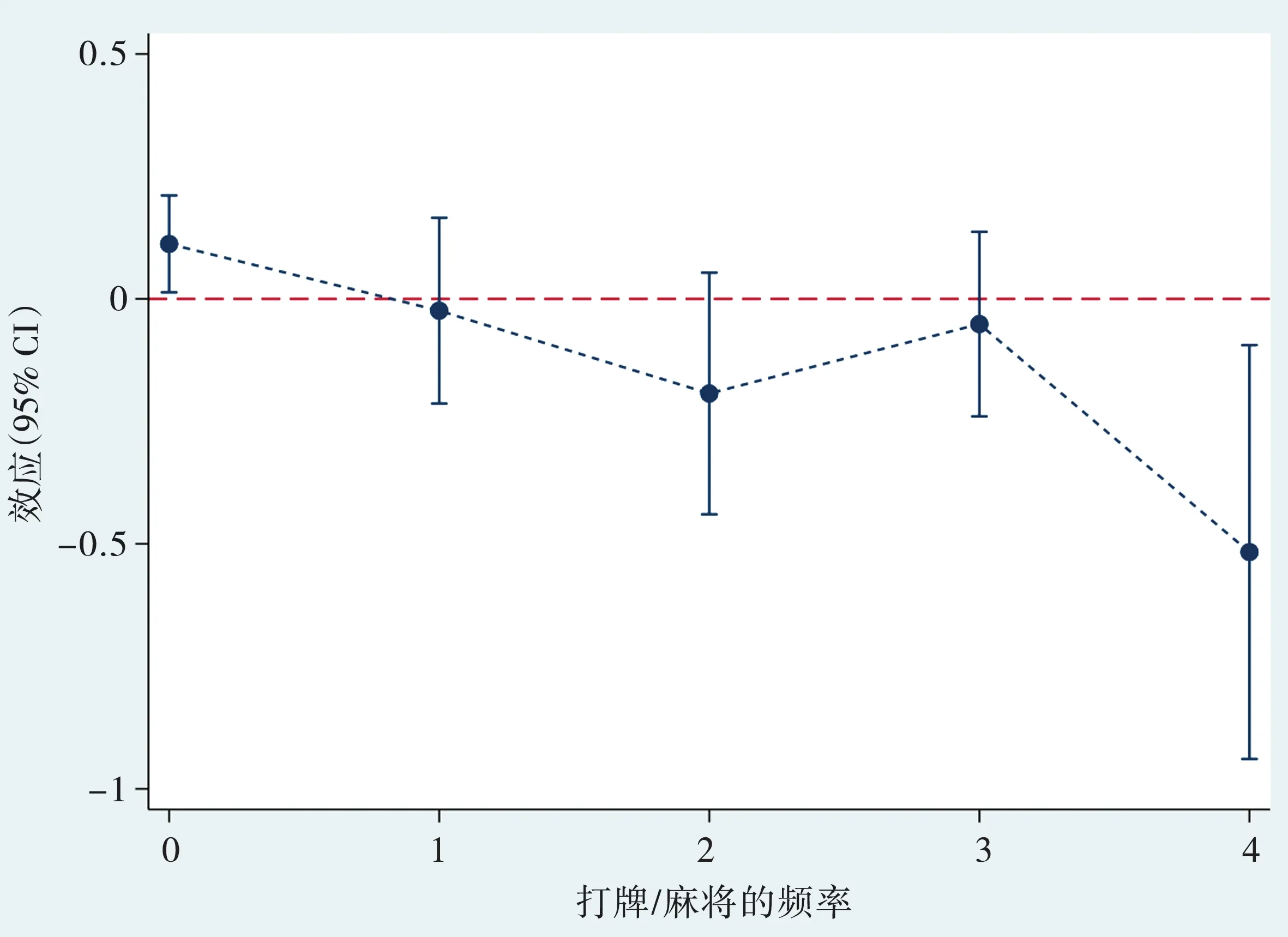

社會連結存在一定的選擇性。例如,社會經濟地位高、整體健康狀況好的人可能擁有更高水平的婚姻質量和子女支持以及更頻繁的朋友交際。同時,由于社會經濟地位和整體健康狀況與各因變量(各健康后果變量)密切相關,如果忽略了這些因素,就可能使模型估計出現自選擇偏差。為了盡可能降低模型估計的自選擇偏差,筆者將婚姻狀態與受教育年限(0 年/1-6 年/7+年)、與60 歲之前主要職業(農民/管理或技術人員/其他)、與基線居住地區(東部、中部、西部)、與基線自評健康(很差/差/一般/好/很好/不清楚)的交互項納入個體固定效應模型。這些交互項可以控制基線社會經濟地位和綜合健康狀況對喪偶影響的調節作用,從而估計出本文真正關心的社會連結對喪偶影響的調節作用。表3至表6的模型檢驗了社會連結對喪偶影響和不同健康指標之間關系的調節作用。為節省模型的自由度,我們依次將一個維度的社會連結變量與婚姻狀態的交互項納入回歸模型①筆者還將三個維度的社會連結變量同時作為調節變量納入模型,所得結論與依次將一個維度的社會連結變量作為調節變量并無明顯差異。。圖1至圖5根據回歸模型的結果模擬了不同社會連結水平下的喪偶效應。這些圖所依據的模型與表3至表6的模型略有不同,表3至表6將子女支持和打牌/麻將的頻率作為連續變量納入模型,而圖1至圖5依據的模型將上述兩個變量視為分類變量。

表3 社會連結的調節作用下喪偶對IADL能力的影響

表3 的模型檢驗了社會連結在喪偶和IADL 能力之間的調節作用。首先,我們關注社會連結如何調節區分年數的喪偶狀態的影響。從婚姻質量的作用來看:在男性中,婚姻質量低(=0)的人在喪偶0-2 年時IADL 能力顯著高于有配偶的時候(即喪偶主效應),而隨著婚姻質量提高,喪偶對IADL能力的負面影響顯著增加(即交互效應)。由圖1可知,當婚姻質量較高(=1)時,喪偶0-2年對男性的IADL能力沒有顯著影響。需要注意的是,多數老年男性傾向于認為自己的婚姻質量較高,在喪偶3-6 年和7+年的老年男性中,分別僅有3 個和2 個人-年觀測的婚姻質量較低,而其他都是婚姻質量較高。因此,模型對于喪偶3-6年與婚姻質量交互項系數和喪偶7+年與婚姻質量交互項系數的估計并不可靠,文章只報告了喪偶0-2年與婚姻質量的交互項系數。在女性中,婚姻質量低的人在喪偶3-6年時的IADL 能力邊緣顯著地(p=0.055)高于有配偶時,交互效應表明,婚姻質量高則喪偶的負面影響更大(p=0.069)。從子女支持的作用來看:對于男性和女性,婚姻狀態與子女支持的交互效應不顯著,因此子女支持在喪偶和IADL 能力之間不存在調節作用。從打牌/麻將的作用來看:在男性中,由喪偶7+年與打牌/麻將頻率的交互效應可知,打牌/打麻將有助于降低喪偶對IADL 能力的不利影響。如圖2所示,對于從不打牌/麻將的男性,喪偶7+年顯著降低他們的IADL能力,隨著打牌/麻將的頻率升高,喪偶的負面效應呈下降趨勢。在女性中,由喪偶0-2 年與打牌/麻將頻率的交互效應可知,打牌/打麻將有助于降低喪偶對IADL 能力的損害。如圖3 所示,對于從不打牌/麻將的女性,喪偶0-2年顯著降低她們的IADL能力,而隨著打牌/麻將的頻率升高,喪偶的負面效應呈下降趨勢。接著,我們關注社會連結如何調節喪偶的“平均效應”。可以看出在男性中,婚姻質量低的人在喪偶后的IADL 能力顯著高于有配偶時,隨著婚姻質量提高,喪偶對IADL能力的負面影響顯著增加;在女性中,從不打牌/麻將的人在喪偶后的IADL 能力顯著低于有配偶時,隨著打牌/麻將頻率的增加,喪偶對IADL能力的負面影響顯著降低。

圖1 不同婚姻質量下喪偶0-2年對男性IADL能力的效應

圖2 不同打牌/麻將頻率下喪偶7+年對男性IADL能力的效應

圖3 不同打牌/麻將頻率下喪偶0-2年對女性IADL能力的效應

表4 的模型檢驗了社會連結對喪偶和慢性病數量之間關系的調節作用。從區分年數的喪偶狀態的影響來看:在男性中,婚姻質量和子女支持都不能顯著調節喪偶和慢性病數量之間的關系。另外,雖然當打牌/麻將的頻率被設定為連續變量時,打牌/麻將能夠邊緣顯著地降低喪偶對慢性病的增加作用。但當筆者把打牌/麻將的頻率替換成分類變量后,發現不同打牌/麻將頻率下的喪偶效應并不滿足線性趨勢,故該調節效應不成立。在女性中,婚姻質量和子女支持在喪偶和慢性病數量之間未發揮調節作用;喪偶0-2 年與打牌/麻將頻率的交互效應說明打牌/麻將能夠顯著地降低喪偶增加慢性病數量的作用。如圖4 所示:對于從不打牌/麻將的女性,在喪偶0-2 年時慢性病數量顯著增加,而對于打牌/麻將頻率越高的女性,喪偶對其慢性病數量的增加作用越小。從喪偶的“平均效應”來看,在女性中,從不打牌/麻將的人在喪偶后的慢性病數量顯著多于有配偶時,隨著打牌/麻將頻率的增加,喪偶對慢性病數量的增加作用顯著降低。

表4 社會連結的調節作用下喪偶對慢性病數量的影響

圖4 不同打牌/麻將頻率下喪偶0-2年對女性慢性病數量的效應

表5的模型檢驗了社會連結在喪偶和認知功能之間的調節作用。在男性中,婚姻質量和子女支持沒有起到調節作用。喪偶3-6 年與打牌/麻將頻率的交互效應顯示:喪偶前打牌/麻將越頻繁的人在喪偶以后認知功能反而下降得越多。其中,喪偶3-6年與打牌/麻將頻率之間的交互效應與研究假設不符,發生這種情況的原因可能有兩點:其一,男性中經常打牌/麻將的比例明顯低于女性,這在一定程度上說明男性打牌/麻將的選擇性更強,本研究可能沒有完全控制影響男性打牌/麻將頻率的混淆變量,因此對打牌/麻將調節效應的估計會有一定偏差。其二,更重要的原因可能是樣本量的問題,喪偶3-6 年的男性人數本就較少,而其中頻繁打牌/麻將的人更少,這使喪偶3-6 年與打牌/麻將頻率之間交互項的系數估計不很可靠。若不考慮喪偶年數,是否喪偶與打牌/麻將頻率之間的交互效應在男性中并未出現與研究假設相悖的結果。在女性中,婚姻質量、子女支持和打牌/麻將頻率沒有起到調節作用。另外,三個社會連結變量對喪偶的“平均效應”均無顯著的調節作用。

表5 社會連結的調節作用下喪偶對認知功能的影響

表6的模型檢驗了社會連結在喪偶和負面心理福祉之間的調節作用。在男性中,婚姻質量和打牌/麻將頻率沒有起到調節作用;由喪偶7+年與子女支持的交互效應可知喪偶前子女支持越高的人在喪偶以后的負面心理福祉越低。如圖5 所示:當子女未提供任何支持時,喪偶7+年時的負面心理福祉最為嚴重,而隨著子女支持的增加,喪偶對負面心理福祉的加劇作用顯著下降。在女性中,三個社會連結變量均未發揮調節作用。從喪偶的“平均效應”來看:當子女未提供任何支持時,喪偶顯著提高了男性負面心理福祉,隨著子女支持的增加,喪偶對負面心理福祉的加劇作用被顯著抑制。

表6 社會連結的調節作用下喪偶對負面心理福祉的影響

圖5 不同子女支持下喪偶7+年對男性負面心理福祉的效應

五、結論與討論

本文發現喪偶影響中國老年人的多項健康指標。在男性中,喪偶加劇了負面心理福祉,降低了綜合認知功能并增加了吸煙的概率。在女性中,喪偶在一定階段提高了認知功能,提高了女性有規律地鍛煉的概率,但增加了她們的負面心理福祉。另外,社會連結對喪偶影響具有一定的調節作用。首先,配偶健在時的婚姻質量越高,則喪偶對老年男性IADL 能力的負面影響就越大。其次,子女支持有助于降低喪偶對男性負面心理福祉的加劇作用。最后,經常打牌/麻將有助于降低喪偶對男性和女性IADL能力的負面影響以及喪偶對女性慢性病數量的增加作用。

上述結論對于保護喪偶者晚年健康具有一定實踐啟示。第一,從整體來看,提高老年人的子女支持水平和打牌/麻將頻率可能有助于削弱喪偶對其身心健康的損害。第二,需要更加注意保護喪偶男性的認知功能健康。第三,需要對喪偶男性的健康風險行為進行一定的干預,即適當限制他們的吸煙行為。

本文在方法上具有以下優點。首先,本研究利用個體固定效應模型探究了喪偶在不同時點對于中國老年人多種健康指標的因果效應。同時,文章采用的社會連結變量都發生在喪偶之前,因此避免了社會連結和健康之間的雙向影響。其次,文章利用的是全國代表性數據,彌補了以往關于社會連結如何調節喪偶和健康之間關系的多數中國研究采用地區數據的缺陷。[5-6][31]最后,文章采用了多種健康指標作為因變量,有助于拓展我們對喪偶老年人健康水平的理解。

當然,本研究也存在一些不足。第一,CLHLS 數據以年為單位記錄喪偶時點,不夠精確。第二,CLHLS調查每3年左右開展一次,因此無法分析喪偶后在較短時間內去世的樣本。第三,囿于數據,本文僅利用打牌/麻將頻率這一變量衡量受訪者與朋友或社區成員的連結,未來的研究可以構建更具綜合性的測量指標。