藜麥田間籽粒產量估測模型分析

李 斌,陳滿霞,蔣潤枝,殷建祥,尚 輝,顧閩峰*

[1.鹽城市新洋農業試驗站,江蘇鹽城224049;2.江蘇省沿海開發(東臺)有限公司,江蘇鹽城224237]

藜麥(Chenopodium quinoaWilld.)是源自南美洲安第斯山脈的藜科作物,因其蛋白質含量高且氨基酸種類豐富,易于人體吸收,能夠滿足人體需求,因而被稱為“全營養食品”[1-3]。在國內,藜麥種植面積較大的省份有山西、吉林、甘肅、青海及河北省,西藏、黑龍江、內蒙古、四川、山東、江蘇、安徽、貴州等省或自治區也開展了不同規模的藜麥種植及栽培育種研究[1]。隨著藜麥營養價值逐漸被市場認可,在人們注重飲食營養均衡和飲食多樣化的需求之下,藜麥的市場需求量可能會繼續增加,藜麥種植面積的擴大和栽培區域機械化水平的提高則具有了更高的可能性。

在國內,農用機械已經可以試用于藜麥的種子丸粒化、田間播種和收割過程[4-6]。簡便并且準確的產量估測方法對于藜麥的田間試驗和實際生產具有重要的作用。目前進行藜麥產量估測大多采用田間采樣的方法,以點代面估測大面積實際產量。鑒于藜麥自身的性狀特點的方法,采收后仍需要進行干燥、脫粒、剔除包殼,才能獲得籽粒進行產量統計,這使得藜麥產量預測數據具有滯后性,不利于種植戶根據藜麥實際產量進行人工和用具規劃。改進藜麥產量的估測方法,對提高產量估測的準確性,同時縮短估測用時,具有較高的實際意義。通過遙感方式估測植株生物量已有較多研究[7-10],未來可以參照其他作物的估測模型建立田間藜麥生物量的估測模型。本研究基于藜麥性狀與籽粒產量的相關性,建立藜麥生物量和籽粒產量的相關關系,明確藜麥田間籽粒產量與生物量的轉換模型,可為田間藜麥籽粒產量的快速估測提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

本試驗在鹽城市新洋農業試驗站試驗基地(120.44°E、33.53°N)進行,氣候為北亞熱帶和暖溫帶的過渡區域,年平均氣溫14℃,年降水量1 000 mm左右。土壤耕作層有機質含量(質量分數,下同)20.5 g/kg、堿解氮含量114 mg/kg、速效鉀含量163 mg/kg、速效磷含量25.0 mg/kg,pH值8.5。

1.2 試驗材料

試驗材料為蘇藜1號,由新洋農業試驗站選育。蘇藜1號為中早熟品種,植株呈掃帚狀,根系發達,主穗蓬松,成熟時穗呈橘紅色。全生育期約107 d,株高1.57~1.76 m,主穗長29~36 cm,籽粒白色,圓形藥片狀,直徑約2 mm,千粒質量3.04 g。

1.3 試驗設計

2021年3月14日播種,由于藜麥下種量較大,出苗較密,分別于4月23日和5月1日進行間苗,7月份在藜麥成熟時進行采收。期間正常進行田間雜草及病蟲害管理。

藜麥按照株行距區別設置為低、中、高3個栽培密度,依次為0.53萬、1.33萬、3.55萬株/667 m2。基肥施用硝酸銨鈣(N質量分數為15.5%)、過磷酸鈣(P2O5質量分數為14.0%)和硫酸鉀(K2O質量分數為54.0%),基肥施用量為N 80 kg/hm2、P2O580 kg/hm2、K2O 0 kg/hm2。后期不進行追肥。

1.4 測定指標

株高:主莖基部土面至植株尖端(人工扶直)長度,cm。

莖粗測定:從地面開始株高1/3處主莖直徑,使用游標卡尺測量,mm。

生物量測定:藜麥成熟后收取藜麥地上部整株,按照株高將藜麥從主莖處截斷,平均分為4段。每段分為主莖、分枝,其中分枝用手擼下穗。葉片按照著生部位分別歸入主莖和分枝進行測質量。分樣完成后在烘箱中以50℃烘干至恒質量后稱質量。穗烘干后用手細細揉碎,剔除碎枝,過20目篩,存留下藜麥籽粒作為籽粒干質量。

1.5 數據處理

采用Excel 2016進行數據處理和曲線擬合分析,SPSS 22.0進行單因素ANOVA分析(Duncan標準,P<0.05)和相關性分析(Pearson標準),Graphpad Prism進行作圖。

2 結果與分析

2.1 籽粒干質量與株高、莖粗等指標的相關性

相關性分析結果表明,單株的籽粒干質量與莖粗、地上部干質量以及穗、分枝、主莖這3個部位的干質量存在顯著的相關性(表1)。在Excel 2006下進行曲線擬合,發現線性關系下決定系數(r2)值最高。

表1 籽粒干質量與其他指標的相關性分析

穗干質量、分枝干質量、地上部干質量與籽粒干質量之間的擬合曲線決定系數分別為0.969、0.946、0.950(圖1-b、c、e),表明穗干質量、分枝干質量、地上部干質量與籽粒干質量之間線性相關性較強。考慮實際情況,可以根據穗干質量和地上部干質量計算相應籽粒干質量。將地上部干質量和穗干質量進行曲線擬合,發現地上部干質量和穗干質量之間呈極強的線性相關(圖1-f)。

圖1 籽粒干質量與株高、莖粗等指標的相關性

2.2 不同栽培密度下藜麥籽粒干質量與地上部干質量的相關性

中密度(1.33萬株/667 m2)栽培下藜麥的地上部干質量與籽粒干質量擬合曲線的決定系數為0.968,遠高于低密度(0.53萬株/667 m2)和高密度(3.55萬株/667 m2)下的決定系數(圖2-a、b、c)。這表明,中密度下,藜麥的籽粒干質量和地上部干質量相關性較強;栽培密度過高或過低條件下,藜麥地上部干質量和籽粒干質量的線性相關性較弱。根據地上部干質量間接測算藜麥籽粒產量時,可能需要合理控制藜麥的栽培密度。

圖2 3個栽培密度下藜麥地上部干質量與籽粒干質量的線性相關性

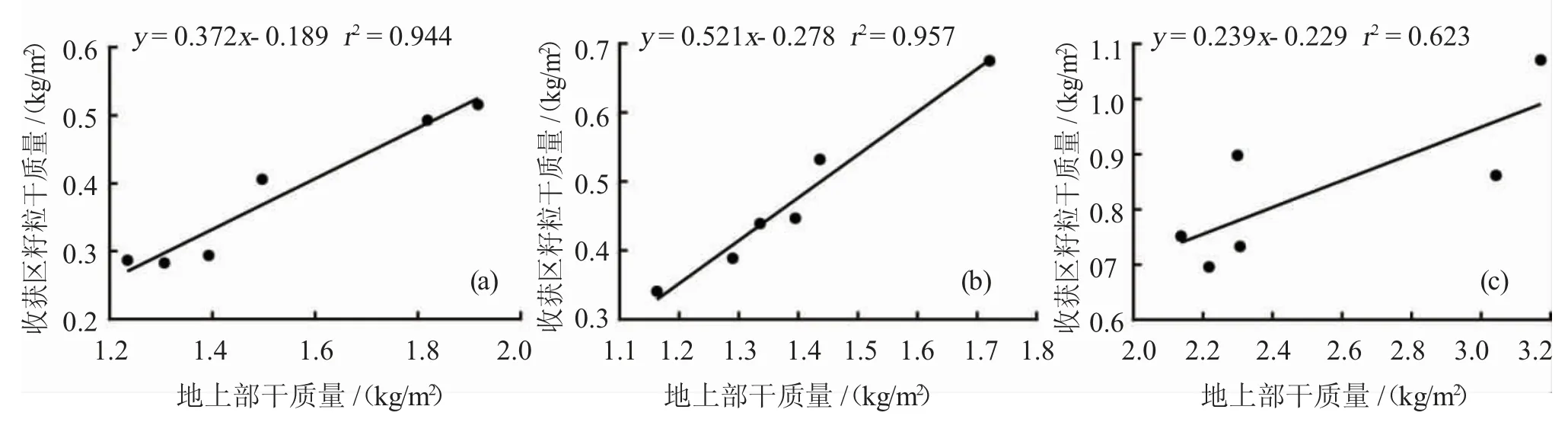

2.3 不同栽培密度下藜麥收獲區籽粒干質量與地上部干質量的相關性

藜麥小面積種植情況下,一般采用人工采收。考慮到實際采收情況,按照藜麥株高將從地面起1/2株高至頂端的區域作為收獲區,另一半作為秸稈區,模擬實際采收時舍棄秸稈區籽粒,采收收獲區籽粒。

3個栽培密度下收獲區籽粒占全株籽粒的比例具有顯著差異,栽培密度越大,收獲區籽粒占全株籽粒的比例越高。在本研究中,低密度(0.53萬株/667 m2)栽培下收獲區籽粒占比為78.0%,中密度(1.33萬株/667 m2)栽培下收獲區籽粒占比為95.4%,高密度(3.55萬株/667 m2)栽培下有99.9%的籽粒集中在收獲區(圖3)。

圖3 3個栽培密度下藜麥收獲區籽粒占比

低、中密度下,地上部干質量與收獲區籽粒干質量的擬合曲線決定系數分別為0.944、0.957(圖4-a、b),表明兩者間具有較高的相關性,可以由地上部干質量間接測算收獲區籽粒干質量。而高密度栽培下,地上部干質量與收獲區籽粒干質量的擬合曲線決定系數較低,僅為0.623(圖4-c),難以直接由地上部干質量測算收獲區籽粒干質量。

圖4 3個栽培密度下藜麥地上部干質量與收獲區籽粒干質量的線性相關性

3 討論與結論

3.1 單株藜麥籽粒分配

趙軍等研究表明,主穗對藜麥的產量具有重要作用[10-11]。本研究發現,藜麥籽粒產量多集中于包括主穗在內的藜麥上半部分收獲區,且呈現密度越高收獲區籽粒占全株籽粒的比重越高的趨勢。中高密度栽培下有95%以上的籽粒集中在藜麥收獲區。成熟時期藜麥莖稈的木質化程度較高,莖稈外層硬度較高,藜麥收割部位偏低時不利于機械化收獲和人工脫粒,可以考慮通過密植提高藜麥收獲區籽粒占比,同時改造機械以提高收獲區藜麥的籽粒收獲率。由此,可以在維持較高的籽粒收獲率的要求下降低藜麥的收獲脫粒難度。

3.2 生物量與籽粒產量估測

整體而言,地上部生物量(地上部干質量,x)與藜麥籽粒產量(籽粒干質量,y)相關性較好(r2=0.950),其線性擬合曲線公式為y=0.330x-0.256。因此,我們可以通過地上部干質量粗略測算藜麥籽粒干質量。

同時,各個密度下地上部干質量和籽粒干質量的相關性存在較大差異。根據地上部干質量測算籽粒干質量時,只有中密度栽培下其相關性差強人意。模擬實際采收情況時,中低栽培密度下可以根據地上部植株干質量測算收獲區籽粒干質量,這使得藜麥田間籽粒產量的快速估測具有了一定的可行性。但是,高密度下收獲區藜麥的籽粒干質量與地上部植株干質量間的相關性較弱,利用地上部植株干質量計算收獲區籽粒干質量誤差太大。考慮到高密度下收獲區籽粒干質量占全株籽粒干質量的99.9%,或許可以利用穗干質量和籽粒干質量的強相關性計算收獲區籽粒干質量,不過這在時效上仍有所不足。

從田間藜麥鮮質量生物量折算成干質量生物量,需要進行相應的采樣調查,建立生育期與植株含水率的對應關系,從而給出藜麥植株干質量和鮮質量的折算公式。

對于大田藜麥生物量鮮質量測算,可以有2種做法。一是直接測定:在實際田塊多點采樣后,根據采樣生物量估測整塊田的實際生物量。這種方法費時費力,但相對準確、易于操作且普適性高。此法廣泛應用于各種品種試驗和實際生產中[12]。二是間接測定:根據作物生長差異探查作物生長情況和產量測定。現有研究多集中于利用作物不同生長情況對光線折射和反射情況的差異,采用廣譜測定從而間接測定作物生物量和產量。這種測定方法需要根據相應作物的特點建立光譜和作物生長情況的相關模型,利用廣譜測定儀器進行間接測定[13-16]。藜麥生物量鮮質量和籽粒產量測定目前主要采用直接測定方式[17]。

隨著藜麥市場和種植規模擴大,遙感測產在藜麥上的實際應用前景可期。屆時,明確生物量和籽粒產量的相關關系,利用光譜測定生物量,可以間接測定田間藜麥籽粒產量。