平潭濱海聚落街巷空間對比研究

田富學,楊 帆,陳祖建

(福建農林大學 藝術學院 園林學院(合署),福州 350002)

隨著我國近年來的城鎮化、城鄉一體化的快速發展[1],人們的人居環境得到極大程度的改善和提升,但是同時我國也面臨著每天至少消失近百個村落的殘酷現實[2]。十八大與十九大我國又相繼提出了美麗鄉村政策與鄉村振興戰略[3-4],接著在2021年的中央一號文件又明確指出把全面推進鄉村振興作為實現中華民族偉大復興的重大任務[5]。伴隨著鄉村開發建設的進程中,傳統聚落格局打亂、建筑風貌破壞、鄉土元素遺失等問題開始凸顯出來[6]。從我國近年來的相關政策與戰略明確了聚落的未來的發展方向和前景。傳統聚落是人們信仰和文化的載體,也是由人們不斷適應周圍環境、改造環境而造就了今天的聚落格局與風貌[6]。傳統聚落不僅寄托著大多數人們的信仰與鄉愁,也承載了無數人的夢想與回憶。聚落內的街巷空間除了是村民日常交往和使用最為頻繁的公共空間,也是鄉土氣息最為濃厚的區域。

平潭島上常年大風天氣[7],人們因地制宜,使用當地盛產的石材作為主要建筑材料,造就了福建省內別具一格的的建筑特色——石頭厝[8-9]。同時伴隨著現代交通體系的建立與完善,嚴重擠壓了傳統街巷的生存空間[10]。同時國內相關學者也將研究方向轉向了街巷空間的研究上。段進等[11]提出了空間基因的概念,研究了國內外以主軸線為主的街巷空間布局,但是在地域文化和自然環境的影響下其布置層次、體系和朝向存在差異性;李禎[12]從平面圖底關系、空間界面、空間尺度等方面解析漢中歷史文化街區街巷空間特征,并提出相應的保護策略;劉一杰[13]以日常生活為視角,聚焦于日常生活、空間場所和街巷空間之間的關聯性與互動性。本文以平潭山地型和丘陵型的濱海聚落為例,通過聚落街巷空間相互間的街巷秩序表現、界面形態、界面材質組成、空間尺度和交叉口之間的對比分析,為日后的傳統街巷活化改造提供基礎性數據支撐和參考。

1 聚落的街巷秩序表現

在自然環境的影響下,許多聚落表現出了強烈的地域性特征,也造就了風格迥異的街巷空間類型。從其地形和街巷秩序表現的差異,可將街巷分為山地型自由式街巷和丘陵型網狀式街巷。

1.1 自由式街巷

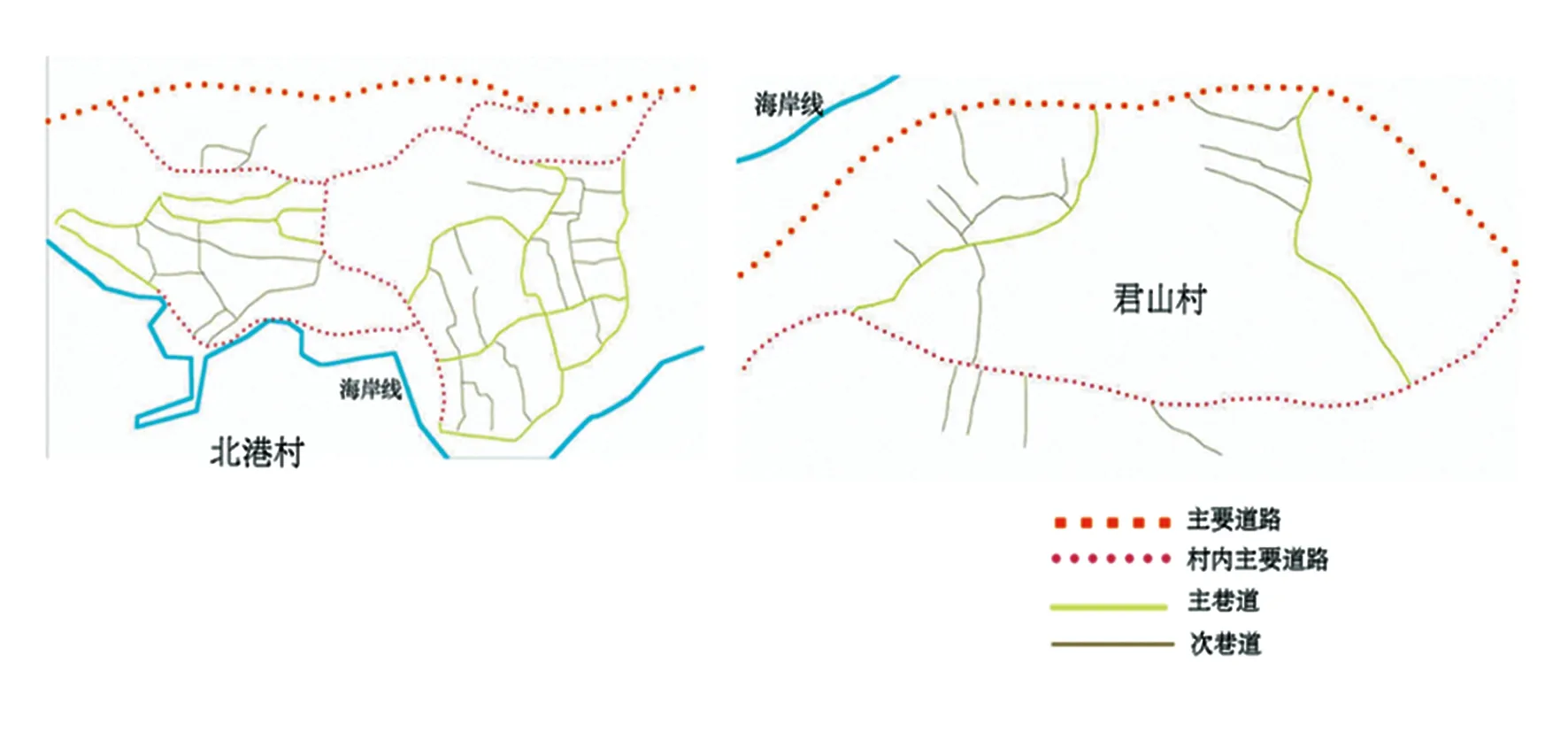

北港村與君山村是典型的山地型聚落,背靠君山,面朝大海。與傳統的山地型聚落相比較,其具有更強的開闊性、靈活性和復雜性。因為復雜的自然地理環境,其地勢呈現出不規則形態,地表起伏較大,傳統建筑的分布也呈現出自由式形態分布,建筑與建筑、街巷與街巷之間的關聯性和連續性也比較弱[14]。但是山地型街巷空間靈活多變,空間層次豐富且富有趣味,主次街巷分布明顯清晰,導向性極為強烈[15]。街巷的發展、形成與周圍環境、社會經濟的發展相互影響適應而造就今天的聚落格局與面貌[16](見圖1)。在山地型聚落街巷布局存在以下兩種形式:一是北港村的街巷布局模式,其主、次巷道穿插連接并與聚落內主要道路連接,最終在與環島路相連接。二是君山村的街巷布局模式,其村內主要道路的與環島路之間的街巷直接接入環島路,降低了村內主要道路的主導性與引導性。

圖1 自由式聚落街巷布局

1.2 網狀式街巷秩序

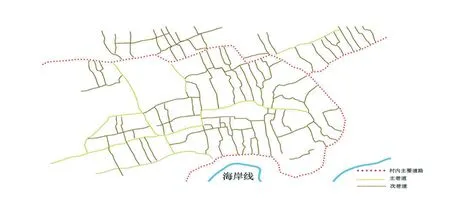

白沙村與白勝村屬于丘陵型聚落,屬于背靠大山,面向大海的整體格局。聚落內雖然存在一定高差,但是與山地型聚落相比,其地面起伏相對較小。聚落的人為規劃痕跡較為明顯,建筑的分布整齊劃一,同時因為地形的起伏變化,街巷會在在局部進行轉折調整。聚落內的主要道路不僅是各級街道、巷道的“主支干”,也是疏通內外交通的主動脈,這在很大程度上決定了街巷的空間布局和特征。聚落中的街巷空間層次清晰明確,由聚落中主要道路為全村的基本骨架,主巷道連接著主要的建筑組團和主要節點,次巷道作為人們的入戶小道,維系著建筑與次巷道、主要道路之間聯系。主要道路在聚落內呈現出半環狀結構,將主要街道、巷道包圍其中,同時又將周圍局部的街巷布置納入自己的整體街巷格局體系,組成了街巷之間交流便利,對外交通發達的網狀式街巷類型(見圖2)。

圖2 網狀式聚落街巷布局

2 街巷空間結構特征

空間基本是由物體本身和感受它的人之間產生的相互關系而形成的[17]。街巷空間是由地面、建筑或者構筑物圍合而成的特殊空間,加上頂部的空間構造,共同組成了街巷空間的三界面[18]。

2.1 底界面

聚落街巷空間底界面由道路、坡道、臺階、溝渠等組成,主要通過鋪磚材料的連續變化或者建筑的圍合來界定空間[19],其主要功能是服務于交通并且部分兼具景觀特征。山地型聚落街巷空間的延伸、發展與地形變化的聯系較為緊密,而以白沙村、白勝村為代表的丘陵型聚落,其街巷的發展與地形的聯系相對較弱,而人為的規劃較為強烈,加上部分地形的高低起伏變化,街巷空間不僅四通八達,而且跟隨地勢轉折變化,趣味無窮。

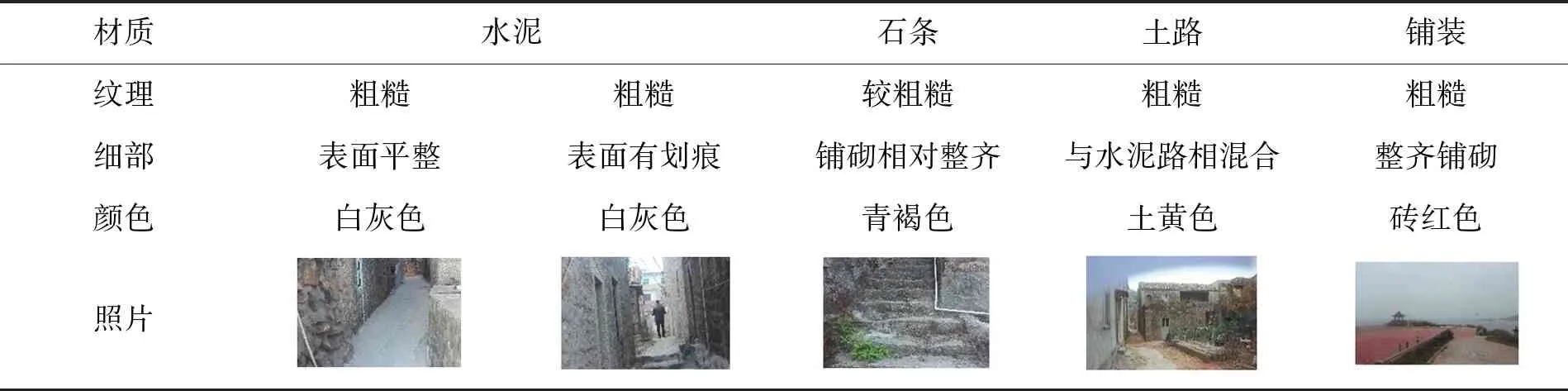

以北港村和君山村為例的山地型聚落,其與外界溝通連接的主要道路獨立于聚落之外,并與聚落內主要街道、主巷道和次巷道共同組成聚落內外的路網交通體系。而以白沙村和白勝村為例的丘陵型聚落無獨立與外界連接的主要道路,其聚落內的主要道路充當了對外交流的“主動脈”。從平面形態來看,山地型聚落其街巷空間蜿蜒曲折,變化豐富,與地形地勢聯系較為強烈。街巷與等高線主要有三種相交的形式:一是平行于等高線;二是垂直于等高線,街巷直面向前發展;三是斜相交于等高線,視覺變化豐富。丘陵型聚落內主要道路對聚落形成半包圍的態勢,主巷道在內部聯系著各個主要建筑組團,次巷道與主巷道、次巷道與主要道路、次巷道與次巷道三者之間不斷交叉轉折變化,形成了發達的交通路網體系。在底界面中,街巷不僅有引導交通的功能,同時也具有部分景觀性質的功能。在材質組成方面,山地型聚落的材質種類較為豐富,有顏色材質各異的石塊、石條、卵石以及現代鋪磚等(見表1)。白沙村與白勝村鋪裝材質較少,主要道路、街巷都已被混凝土覆蓋,局部街巷和公共節點空間運用了石條和鋪磚材質(見表2)。

表2 丘陵型聚落底界面材質構成

2.2 側界面

側界面是限制街巷空間的重要構筑,其中側界面的裝飾,例如門、窗、山墻等是豐富街巷空間層次與結構的重要組成。山地型聚落與丘陵型聚落測界面的主要材料都是石材或者部分界面使用了空心磚或者紅磚。山地型聚落地形起伏較大,較為崎嶇,使得街巷空間連續性較弱。但是地形的變化又使得人們步移景異,同時側界面不同材質的門窗點綴空間,不同的山墻形式勾勒出了別致的弧形姿態,身處其中,視覺體驗豐富。丘陵型聚落建筑密度高,街巷四通八達,街巷的連續性強,兩側界面材質種類豐富,材質各異,山墻形式主要有人字形與波浪形。連續的街巷空間,側面為了防止雨水滲入,而兩側不同的石材鋪砌手法和特殊的水泥勾縫結構,為冗長的街巷空間注入了生活的氣息與活力。

表3 聚落側界面裝飾

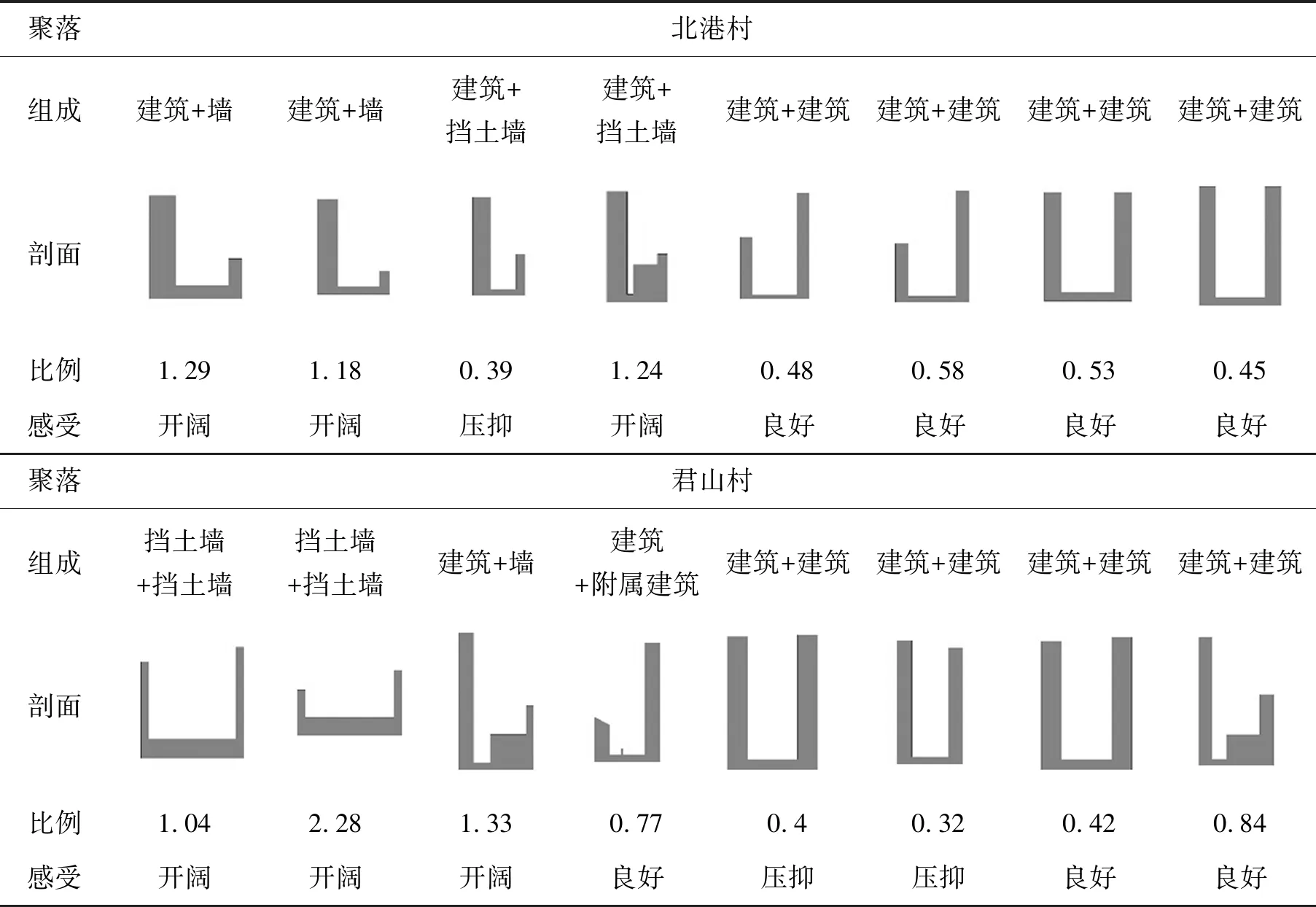

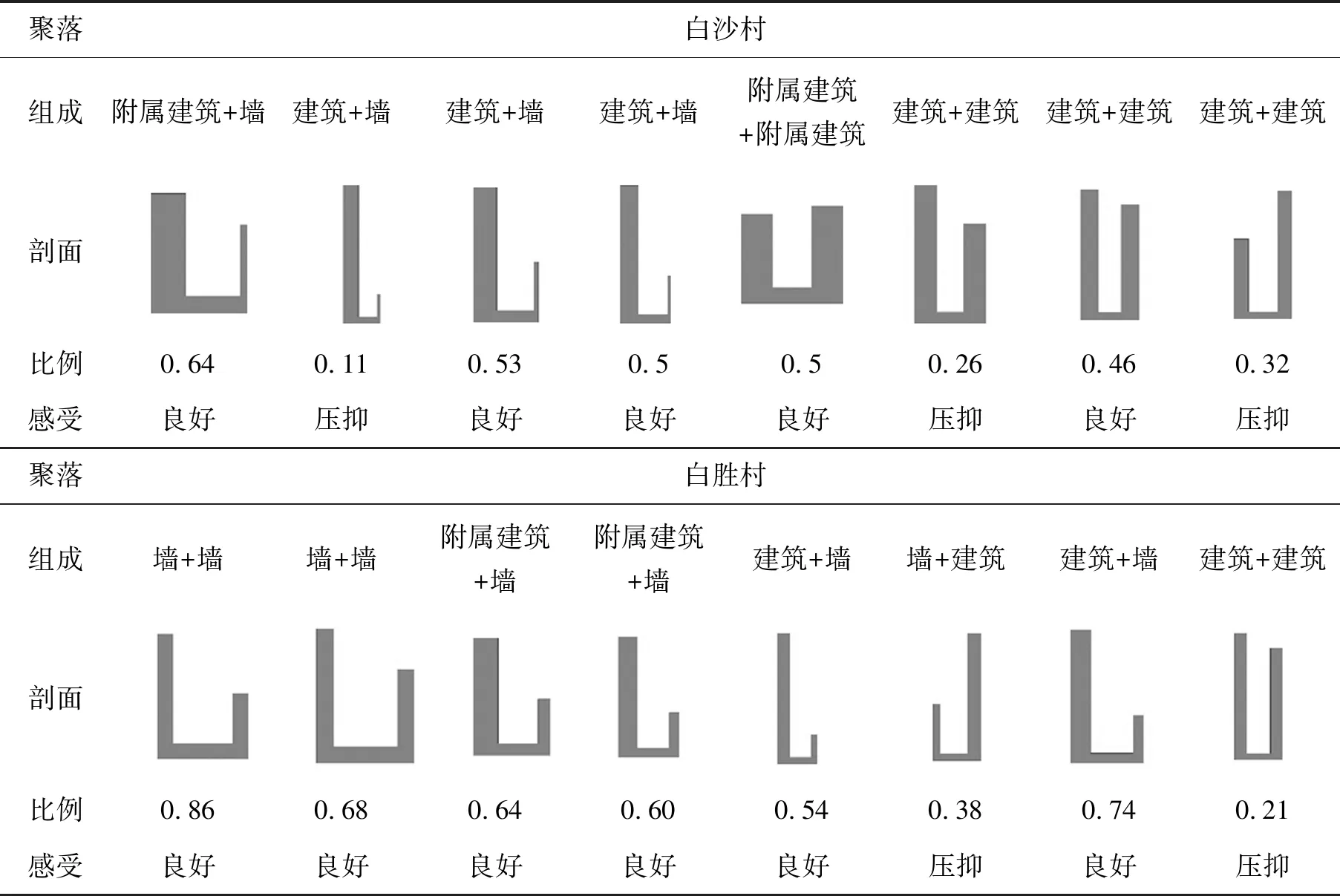

3 街巷空間尺度比例分析

日本建筑師蘆原義信在街道及美學的論述中,以街巷中的寬高比(D/H)作為空間比例尺度的標準,對街巷空間與人之間的感受進行研究[20]。本節主要選取了主巷道和次巷道的比例尺度進行研究,而聚落中的主要道路不在其范圍。

不同的聚落類型呈現出風格迥異的街巷類型,也創造出不同的街巷空間,同時也給予人們不同的街巷感受。網狀式街巷在(0,0.4]區間遠遠高于自由式街巷空間,主要由于聚落街巷采用了“密路網+生活街巷”模式[21],建筑密度高,街巷分布密集,擴大的各類人群的交流。加上該類型聚落中建筑高度多為三到四層甚至更高,這些因素的累加共同造成了網狀式街巷類型的D/H值較小。而自由式街巷中的D/H值分布區間與網狀式街巷相反,占比值為40%,其值大于0.8的區間顯著高于網狀式街巷類型,主要由于建筑層數多為兩層為主,地形高差的影響又使得前后或者左右建筑之間高差較大,使得街巷空間的D/H值增大(見表4)。

街巷空間中結構組成的差異也造成了街巷空間中的體驗差異,側界面的不同材質組成主要有擋土墻、普通墻體、附屬建筑和建筑四種,四種材質之間的不同性質、不同組合搭配創造出了不同的街巷體驗。山地型聚落中常見的擋土墻,人們為了克服地形變化帶來的影響,創造性的使用擋土墻防止了地形的坍塌但也分割了街巷空間。人們沿階而上,兩側的空間比例多大于0.8,使人們感到視野開闊,體驗舒適。而丘陵型聚落中墻體主要以普通的墻體為主,該類墻體主要用于分割街巷與庭院空間,并且墻體高度大多高于1.8 m,街巷空間比例尺度多分布于0.5~0.8,人們多處于良好的街巷體驗。兩種類型的聚落空間在巷道寬度差距不大的情況下,兩側建筑的高度決定了巷道內的空間比例尺度。在山地型聚落中其建筑的高度多分布在4.8~6.5 m,還有部分附屬建筑為單層,高度多為2~2.5 m,使得建筑之間組成的街巷尺度比例多位于0.4~0.6。丘陵型聚落其建筑層數多,建筑高度驟增,使得D/H值減小,人們在該街巷中感到壓抑沉悶(見表5)。

表5 街巷空間比例對比

續表5

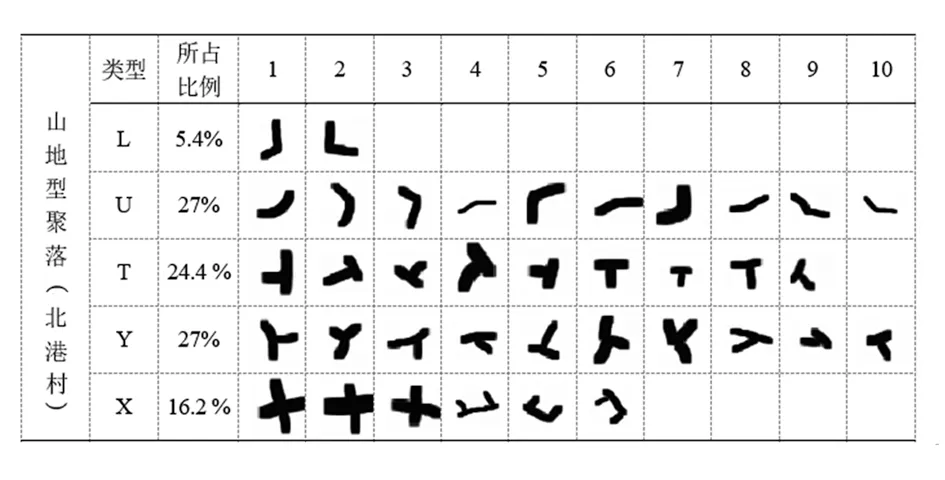

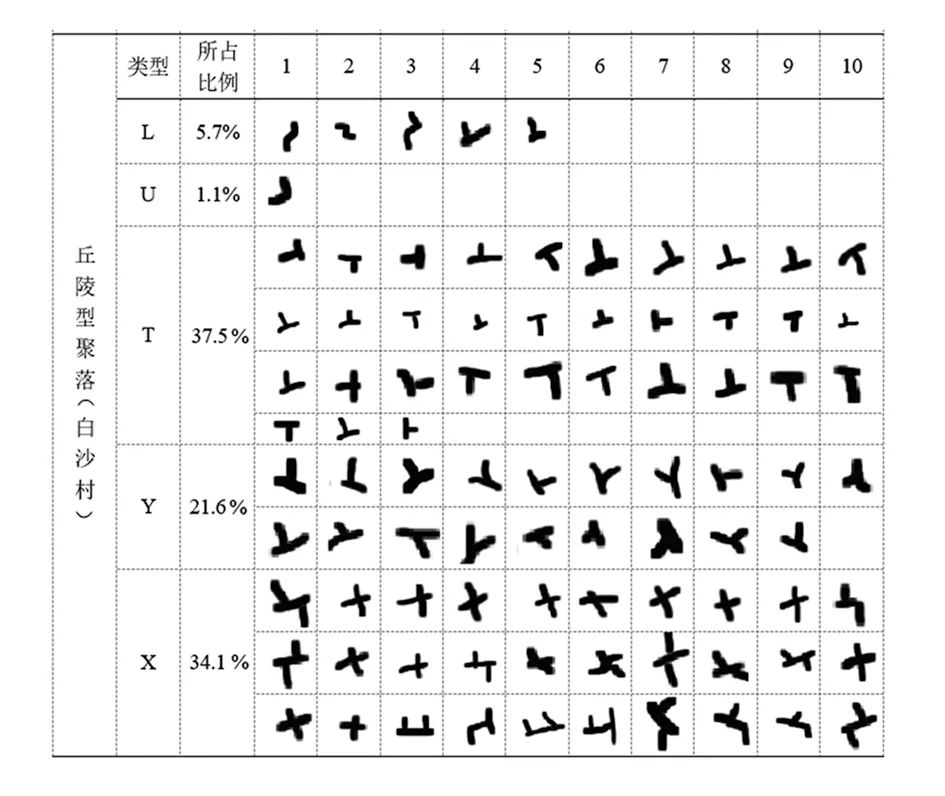

4 聚落街巷交叉口分析

街巷節點在交通空間中發揮著重要的作用,例如引導、分流、聯系和疏散等,也提升了不同街巷的聯系和增加了居民間的交流[22]。街巷交叉口不僅為居民提供了集會祭祀、交通集散、休閑交往等場所,同時部分經過景觀規劃設計的綠化空間也成為了當地人們乘涼休憩的場所。

山地型聚落與丘陵型聚落的街巷交口平面形式可分為五種:由兩條街巷連接交匯形成的 “U”型,三條街巷連接交匯形成“T”型、“Y”型,以及四條街巷連接交匯形成“X”型(見圖3、圖4)。北港村(自由式街巷)其交叉口形式以“U”型和“Y”型的比例最高,都是27%,而在白勝村(網狀式街巷)其“U”型的街巷交叉口比例最低,僅為1.1%。在白沙村中,其地勢較為平緩,建筑集中且密度高,街巷之間穿插交匯較為頻繁,故其“X”型街巷交叉口占比與北港村相比出現大幅提高。

圖3 北港村交叉口匯總

圖4 白沙村交叉口匯總

5 結語

(1)從街巷的平面分布表現對比可知,山地型聚落北港村與君山村是自由式的街巷肌理;而丘陵型聚落的白沙村與白勝村是網狀式街巷肌理。

(2)從界面材質構成方面,山地型聚落的底界面材質與丘陵型聚落相比相對豐富,側界面的材質組成相差無幾。在街巷空間的比例尺度上,通過大量的數據統計,山地型聚落的D/H值明顯大于丘陵型聚落。

(3)不同類型街巷交叉口平面連接交匯形式也存在一定差異,山地型的自由式街巷以“Y”型比例最高,丘陵型的網狀式街巷以“T”型比例最高。同時,網狀式街巷中的“X”型比例與自由式街巷相比驟增了一倍左右。